九四式二號乙無線機二七號型受信機の修復作業記録 その1 (2016年09月21日)

本機は、昭和63年(1988年)頃広島の松本無線ジャンクセンターにて購入したものの、その後はずっと長期保管しておりました。

当時は旧軍の電池菅の知識も電池菅の在庫もなく、修復不能な状態でした。

その後、急激なインターネットによるオークションサイトにより、電池菅の入手や知識を得ることが可能となりました。

今回は、満を持して修復作業を行うこことします。

まずは、ネットなどで手に入れた電池菅を紹介します。

UF-111A、UF-134、UZ-135、UF-109A、UY-133Aなどすべて新品です。

大阪日本橋にある東京真空管商会の店先に非売品として展示していた箱入りのUF-134が欲しくてたまりませんでした。

今でも飾っているのか知りませんが、結局ネットで購入することができました。

添付のリストは、国産電池用真空管の一覧表ですが、残念ながら出所不明です。

次に電池菅式無線機の修復のために電源を供給する必要があります。

ネットでみると、9Vの積層乾電池を大量購入して直列接続して使用する例が大半ですが、自然放電などで長期保存できません。

やはり、商用電源から電源供給するこことしました。

旧軍の無線機の電源は、機器ごとに異なります。

集約すると以下のとおりです。

A電源(ヒーター電源) +1.5V、+3.0V、+4.5V

B電源(陽極系電源) +67.5、+90V、+135V

C電源(グリッドバイアス電源)-3.0V、-4.5V

地線

上記電源を用意すれば、ほとんどの機種対応可能な万能電源装置となります。

今回は、追加機能としてケミコンテスター機能も付与しております。

全ての準備が完了しましたので、ここから九四式二號乙無線機二七號型受信機の修復作業を開始します。

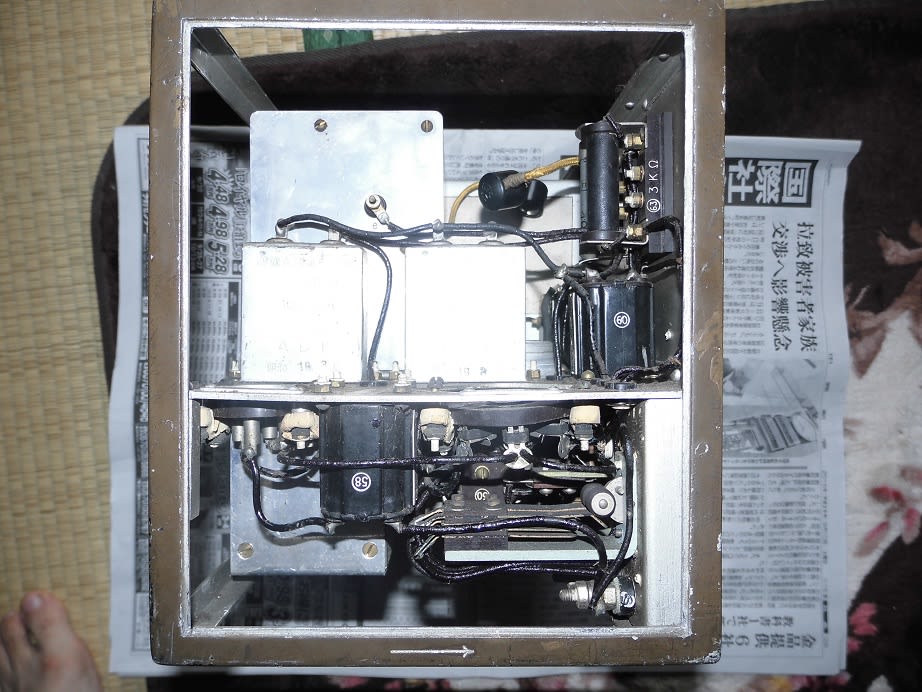

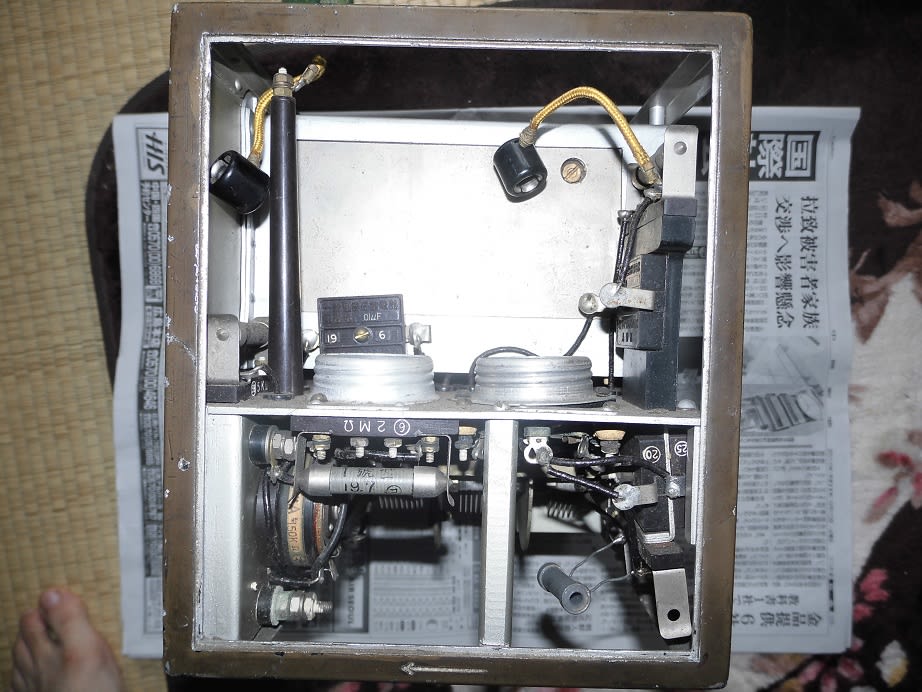

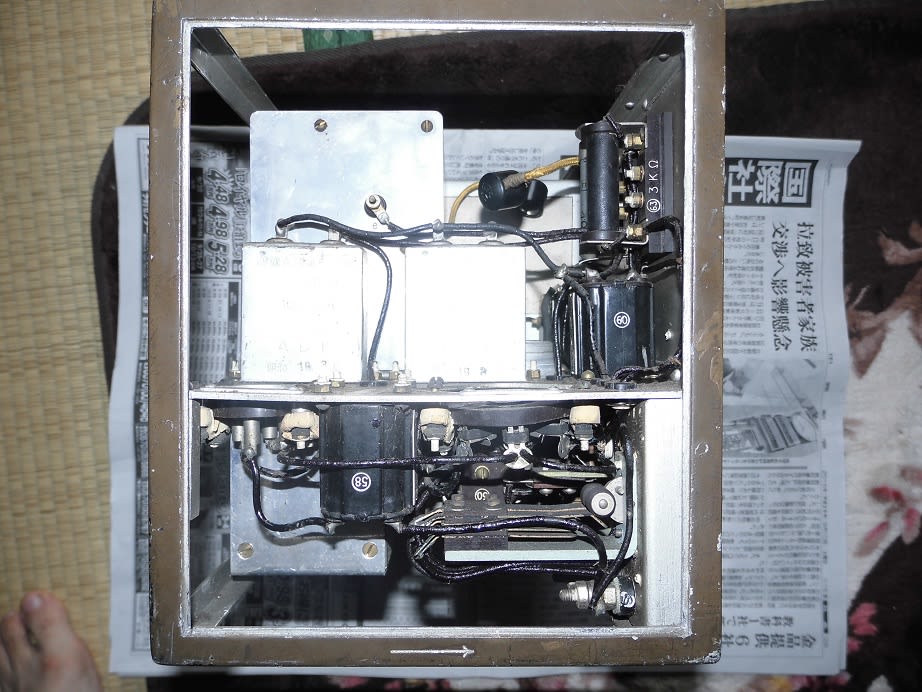

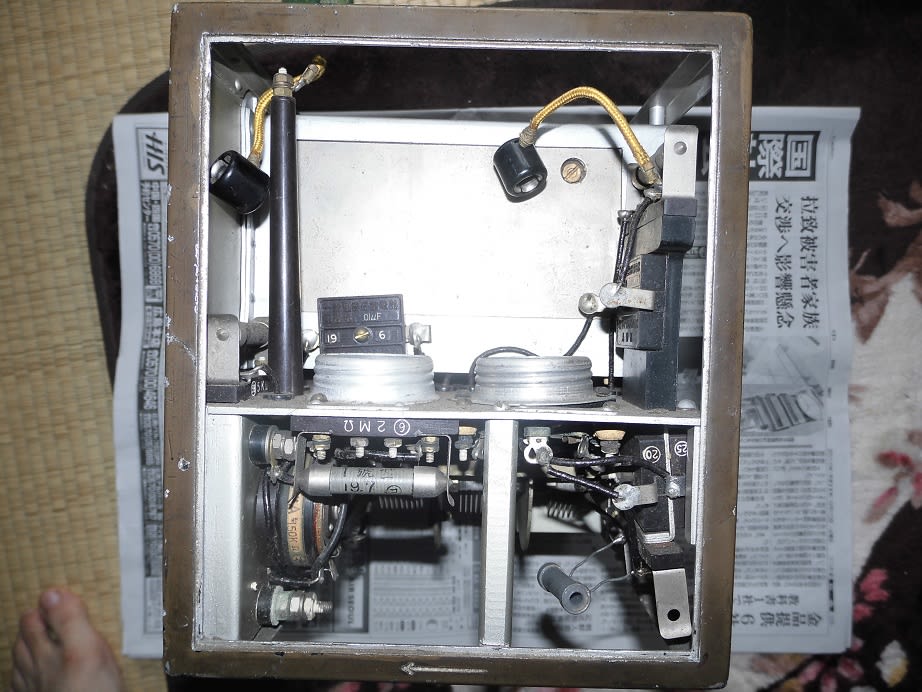

本機は、上下、左右、背後の5か所の側面パネルを簡単に外すことが可能のため、大変メインテナンスがしやすい構造となっています。

まずは真空管を外し、クリーニングと内部チェックを行います。

真空管はすべてヒータは導通があり安心しましたが、UF-111Aのトップグリップのキャップがありません。

部分的には手入れされており、部品の交換もされておりますが、全体的には損傷は軽微なようです。

疑問なのは、回路図が付属していますが、回路図上IFT2種類を切替して使用する仕様となっていますが、実装部品が特定されません。

なお、地シリーズでは、IFTは個別に用意され交換することで運用しています。

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/