0. 2号2型(Mark 2 Model 2)レーダー

「二号電波探信儀二型について」 元軍令部通信課長の回想 P104 抜粋

マイクロ波レーダー(二号電探二型)

さしあたり英独に倣って着手したメートル波の対空見張用レーダー開発の見当がつきかけてきた昭和十六年(1941年)十月中旬、遣独伊軍事調査の旅から帰ってきた伊藤中佐は視察の結果も参酌し、部下を督励し、水間海軍技師を中心に続けて来たマイクロ波レーダーの開発促進に特に力を入れた。

同中佐には、対空見張用としてはメートル波のレーダーが有効で、技術的にも具体化が容易であるが、対水上見張や測的にはやはり波長の十分短いものでなければならないとの固い考えがあったのである。

当時、マイクロ波の発振についてはすでに世界的に誇り得る性能を持ったマグネトロンを完成しており、問題は受信方式であったが、曾て超短波電話で成功した先例もあって超再生検波方式を採用するこことし、研究は発振検波用のマグネトロンの作成から始め、間もなく出力二○ミリワットのマグネトロンを作り出した。

M-60と命名されたこのマグネトロンを発振検波に使用する受信方式はきわめて不安定であったが、調整がうまくいくときわめて高感度の受信ができたこともあって、この方式での研究がすすめられ、研究着手後約半年で仮称一○三号と呼ばれる試作品が作られ、遂に十月二十八日、一○センチ波電探として初めて反射波の影像を得ることができた。

研究者一同は歓喜雀躍してその成功を祝った。

超再生検波方式による本質的な受信の不安定性は変わらなかったが、陸上実験でうまく調整すれば三五キロメートルの目標が確認できるという成果を得たのである。

これが、二号二型電波探信儀の原型で、この二号二型電探は実艦実験のためミッドウェー、アリューシャン作戦直前の十七年五月戦艦日向に仮装備され、同じ隊の戦艦伊勢に仮装備された波長1.5メートルの二号電波探信儀一型試作品と同時に実験が行われた。

その結果は、すでに述べたように、二号一型が飛行機単機の目標に対して五五キロ、戦艦に対して二○キロメートルの探知能力を示したのに比べ、二号二型は戦艦に対して三五キロメートル、飛行機に対する探知能力なしというものであった。

このため実験委員会は二号一型の装備はよいが、二号二型は撤去すべきであるとの結論を出した。

この結論は営々として積み重ねてきたマイクロ波レーダー研究者の努力を無にし、暫く曙光を見出した二号二型電探開発の芽を摘み取るようなものであった。

もともと、二号二型は理論的に対空見張に適さないことは事前に関係者にはわかっていたことで、実験の結論は水上目標に対する能力で出されるべきであると考える向きもあったのであるが、作動不安定で乗員の手では容易に調整することができないという不安感がこの結論に大きく作用したことは否めず、これがこの電探の致命的欠陥でもあった。

また、重量容積に関する在来の常識的な考え方の範囲で、対水上用と対空用を兼ねさせたいという考えもその底流にみられた。

しかし、日向の出撃の日は迫り、二号二型電探撤去の時間的余裕がなくなった上に、日向館長松田千秋大佐および同副長馬場正治中佐の「装備したまま出撃し、もう少し様子をみては」との助言もあって、同電探調整の名手、技術研究所の松村定一技手ほか一名を乗せたまま、二号二型仮装備の状態で同艦は出撃した。

作戦は失敗に帰して艦隊は帰ってきたがせ、この行動中、この電探が暗夜又は濃霧等の狭視界時の艦隊運動、隊形保持に大きく寄与し、その有用性を立証した。

松田館長は帰国後各方面にその効用を述べ、「今後その安定性を向上すれば十分に活用の途がある」と力説、艦政本部も暫くこれに同調の色を見せはじめ、センチ波電探の開発に更めて一道の光明を見出せるようになった。

とはいえ、その道が坦々と拓けたわけではなく、それを阻む要因があった。

それには開戦以来戦局が予想以上に順調に進展し、「電探がなくても勝てる」といった安堵感があったし、また、すでにメートル波の電探がある程度用に立っているのに、何を奇に走って殊更難しいセンチ波電探を狙う必要があるのかという論もあった。

そして、遂に海軍技術行政当局の一部はセンチ波電探研究は中止だとして、その研究ならびに製造に協力していた会社に対して中断の内命をさえ出すに至った。

「このままやらせてくれれば、必ず成果は出る」という主張も、開発に先行する「今日の戦斗のための行政」の前には無力であった。

「対水上見張用又は射撃用電探はセンチ波が正解だ」との判り過ぎるほどの理論も、ここに関心を置かない向きには馬事念仏の類であった。

わずかに活路を求めて、対潜水艦見張用として海防艦、駆逐艦等の防備艦艇に装備するという方針を打ち出し、関係製造会社も一息つくということもあった。

このための急速装備予定台数は一○○台見当であったが、艦政本部から生産指示に対する資材割当がないため、なんとか闇資材を求めて兵器を量産しなければならない研究陣や製造会社の苦悩は言語に絶した。

そのような経緯があって、その後二号二型は、アンテナが直径七五ミリの円形導波管を使用するラッパ型に改められ、これが回転して機器や測定員は動かなくてよいようになって大きく改善をみたものの、受信機方式の本質的な欠陥に対してはさしたる対策のないまま、日向実験後の一七年後半から暫くは足踏み状態が続いた。

十八年に入って「無いよりましだ」といった中途半端な状態で、先ず三月には水上艦艇として四三号駆潜艇から、また四月から潜水艦として伊号一五八潜水艦を手はじめに逐次各艦に装備されていった。

だが、その調整難に伴う苦情処理のために熟練技術者を派遣しなければならない場合も出て来て、その結果必要な研究開発の速度を弱めるといった側面も生じた。

この間十八年春にはドイツから英軍が九センチ波のレーダーを使用し始め、その受信方式にマグネトロンを局部発振に、鉱石を検波に使ったスーパーヘテロダイン方式が用いられているという情報が入っていたが、わが方の研究開発陣に特別な動きはもたらさなかった。

(二号電探二型)改一)

一方、昭和十七年後半来、ソロモン方面の戦局は重大化し、航空機に加えて、激烈な局地における夜間水上戦が繰り返され、敵が水上レーダーを活用していると判断するに及んで、艦隊側から対水上用電探待望の声が真に切実なものとして高まり、電波兵器開発の遅れが一段と強く感じられるに至った。

このような情勢の下で、電波兵器開発を一段と促進することを狙って、海軍では昭和十八年(1943年)七月に技術研究所に新たに電波研究部を設けたが、当時艦政本部第三部長として海軍における通信、電波兵器行政の最高責任の地位にあった名和武技術少将は、自らその研究部長の職に就き、関連する専門分野における当時日本第一級のリーダーをその組織内に迎い入れて、それらのリーダー自信の寄与を期するとともに、それらリーダーの協力で信頼し得る同僚や教え子達の力を併せ、広汎な分野からの総智の結果を図った。

この組織作りには伊藤庸二技術大佐が大きく寄与しており、重要な基礎研究からレーダーにまとめるまでの部分研究のリーダーとして理研から菊池正士教授を迎え、またそれから以後の兵器としての実用化の部門のリーダーとしては、すでに日本放送協会の高柳健次郎氏を迎い入れていた。

この結果、電探の開発研究は一段と進められた。

二号二型電探についても根本的に再検討が加えられた結果、従来からの超再生検波方式は本質的に不安定で適当ではないということになり、これに代わる方法として日本無線の伊東伝一郎氏提案によるオートダイン検波方式が採択された。

昭和十八年末に試作し、海芝浦で最初の実験を行い、昭和十九年三月頃には、従来方式のものに較べてはるかに安定しており実用できるとの見通しを持つことができるまでになった。

これが二号電波天審議二型改一である。

前述のような艦隊側の対水上用電探待望の切実な声の高まる中で、当時第二艦隊通信参謀であった桜義雄中佐は、先ず対水上用電探の艦隊旗艦装備を実現すべきであると強硬に主張していたが、その主張が通り、旗艦愛宕はこれを装備するために昭和十八年暮、トラックに集結していた艦隊を離れて単艦呉に帰投し、まだ十分に性能試験の終わっていないオートダイン方式の二号二型改一を装備した。

第二艦隊司令部附の三浦特務中尉は装備されたこの電波探信儀を使いこなそうと非常な努力を傾け、その性能をフルに発揮させることができた。

そのようなこともあって、二号二型改一の装備を要求する声が急速に艦隊全般に拡がっていき、まだ完全なものとは認められなかったが、これを全艦隊に装備することとなって、直ちに製造手配が技術研究所で行われた。

従来から、兵器製造は専ら部外の会社依存で、工程管理もこれに委せていたため、計画どおりの進捗が望みにくい状況にあったところへの急速な需要増で、著しい混乱の生起が予想された。

しかし、当時の電波研究部業務主任矢島技術大佐が、呉工廠で長い間生産管理面の仕事に従事していた経験を活かし、若手技術陣を指導して直接製造管理の任に当たらせこともあって、よくこの需要急増の要求に応ずることができた。

その頃日本軍は、昭和十八年十一月末にマキン、タラワ、十九年二月にクェゼリン、ルオットを失い、さらに七月サイパンを失って、戦局は急速に緊迫の度を加えつつあった。

サイパンの攻防を繞って展開された「あ号作戦」で航空母艦三隻と航空兵力の大半を喪って帰投した艦隊を迎えた内地では、そのような情勢の中で、全艦に二号二型改一を装備するこことなったわけで、呉工廠が特急で装備工事を実施し、またその調整試験には技術研究所電波研究部がその総力を挙げてこれに当たり、関係者は六月二十六日東京から特別列車を仕立てて呉に向かうという状況であった。

この整備工事が終わると、技術研究所から出張していた斎藤成分技術中尉(現東京大学教授)ほか三名は第二艦隊司令部附を命ぜられ、戦艦大和に乗り組んで艦隊とともにシンガポールに向かい、新たに全艦に装備した二号二型電探改一の取扱調整法の指導に当たった。

(二号電探二型)改二)

一方、後述するように、昭和十八年九月東大理学部を繰り上げ卒業後大学院に残り、マイクロ波域の鉱石に関する研究を続け、翌十九年一月末にセンチ波電波探知機実用化のめどをつけた、菊池教授門下の霜田氏は、さらに同教授の指導で二号二型電探の受信機の第一検波にも鉱石検波器を使用する研究に着手した。

当初、八メガサイクルの中間周波数を使う計画で研究を進めたが、適当でないことがわかったので、一四メガサイクルに変更し、各部の部分研究を終えてバラックセットを組み上げて実験した結果、この鉱石検波のスーパー方式がきわめて安定であることが確認でき、この基礎実験は三月十日に予想以上の成績を収めて完了の運びとなった。

その後、四月に横須賀海軍工廠から電波研究部に転属となった桂井誠之助技術少佐がレーダー全般をみることとなり、綿密な計画の下に凡ゆる専門分野のエンジニアの協力を得ながら、基礎実験を終えたスーパーヘテロダイン方式の受信機を兵器としてまとめ上げることに努力、なん回かの試作実験を繰り返した上で、遂にその年の九月に本格的なレーダーとして二号電波探信儀改二を完成された。

それはマイクロ波レーダーとして未だ完全なものとはいえなかったが、その機能はきわめて安定であると同時に、オートダイン方式の改一に較べて一桁も二桁も優れたものとなり、一応艦艇装備の対水上見張用としては満足すべき性能を備えるものといえた。

日本海軍がマイクロ波レーだーの本格的研究を開始してからまる三年である。これに対してアメリカでは、1941(昭和十六年)一月にマイクロ波レーダーの最初の実験を行って成功し、PPIを附属したSGレーダーを完成させたのは翌年の七月頃で、その年の十月十一日から十二日にかけて行われたサボ島沖海戦で初めて戦場に現れてきた。

研究初期における約九か月の日本側の遅れが、実用段階では約二か年に拡がったのである。

この二号二型改二の特長の一つは、兵器としてまとめるに当たって、その頃漸く国産化が終わったドイツ海軍開発の「レーボックス」の考案を取り入れ、金石舎研究所の協力を得て、目標が無い場合でも受信機能をチェックできるようにしたことで、それは取扱を容易にし機能を安定させた大きな要因ともなった。

他の一つの特長は、改造部品と取扱説明書を送れば、現地工作部と乗員の手で、受信機改一を容易に改二に改造できるように設計されていたことで、このため、前述のように七月に一斉に整備された改一をさらに改二に改造することを可能にした。

しかし、当時、「捷号作戦」に備えてシンガポール方面に集結していた全艦隊にこの器材を供給し、改造を行うことは大仕事であった。

岡村総吾技術大尉(現東大工学部教授)がその責任者に充てられ、部下二名を伴って九月二十七日羽田発の飛行機便で現地に進出、斎藤中尉と交代してその作業に当たった。

艦隊はこの改造作業中にシンガポールからリンガ拍地に移動し、間もなくブルネイに向けて作戦行動に移ったが、整備要員は任務を終了してシンガポールに引揚げ、どうにかマイクロ波レーダーを、日本海軍最後の海戦ともいうべき「捷号作戦」に間に合わせることができた。

二号二型改二のそれ以上の改良研究は、右の整備改造工事と並行して続けられた。

先ず、ラッパ導波管を送受共用にして単一化し、送受切換え装置を組み込む問題が取り上げられ、昭和十九年四月にその研究に着手、七月末頃に基本設計の完了をみた。

電波研究部のオーソドックスな電探開発計画は、このようにその成果を挙げていくようになったが、戦局の方は、海軍が「捷号作戦」で艦隊の大部を喪い、日本が国を挙げて、敵の本土来襲に備え、最後の邀撃態勢を整えなければならない情勢となっていった。

そのような中で、二号電探二型の単一導波管化を成功させて、対水上見張用電探の開発は概了することとなった。

[a1] Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946 米海軍対日技術調査団報告書

1. 2号2型改4(Mark 2 Model 2 Modification 4)レーダー

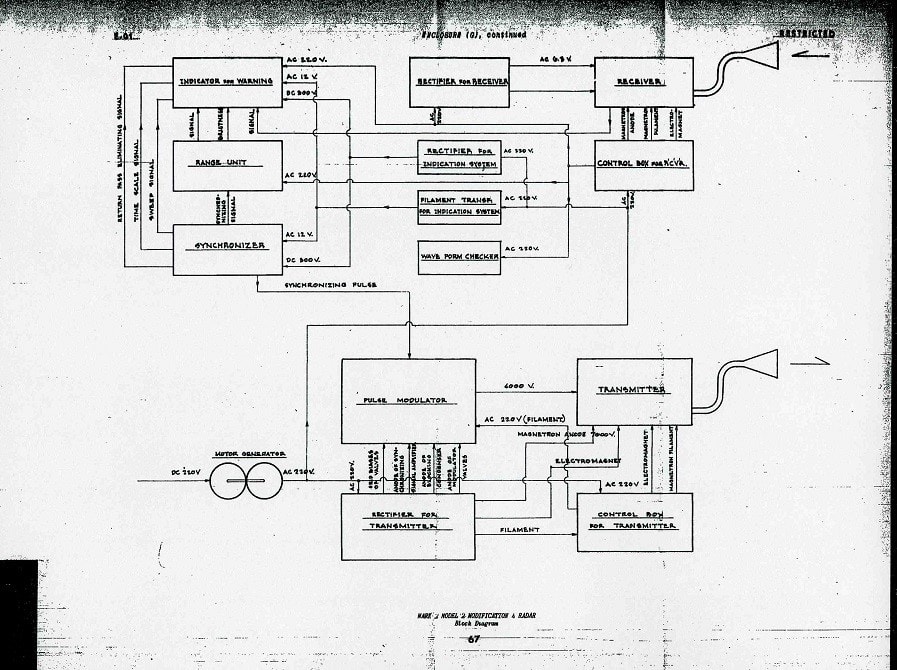

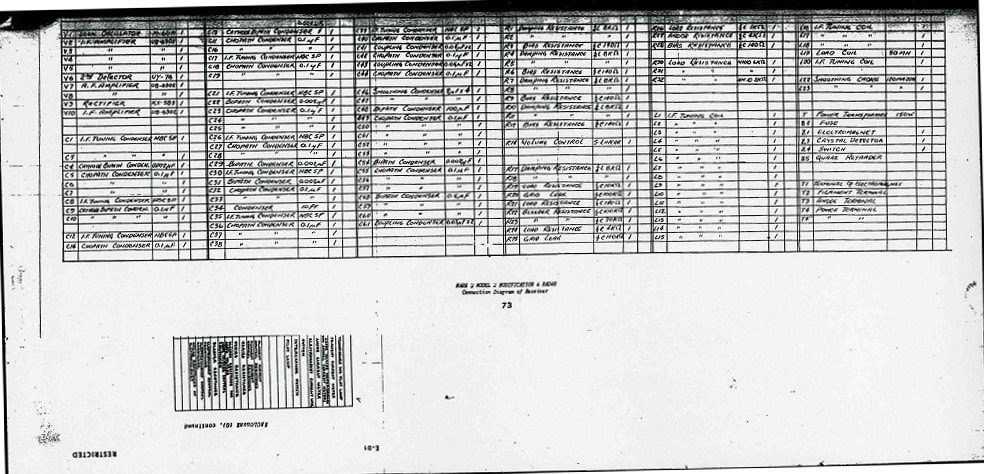

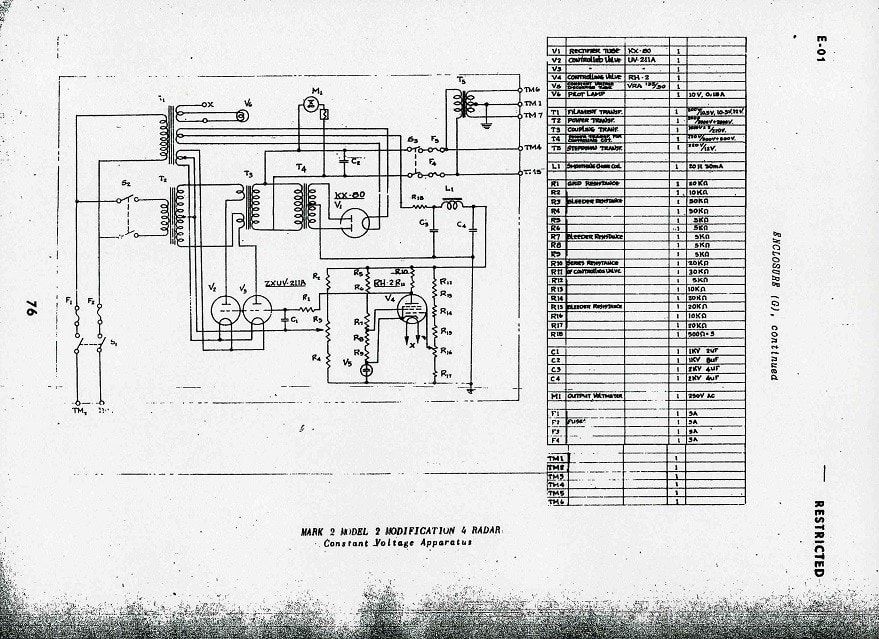

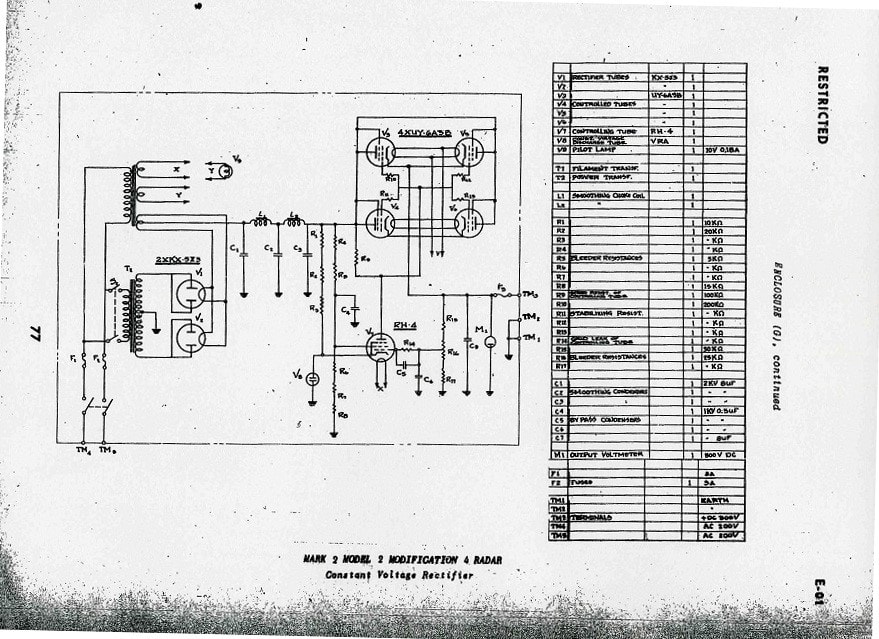

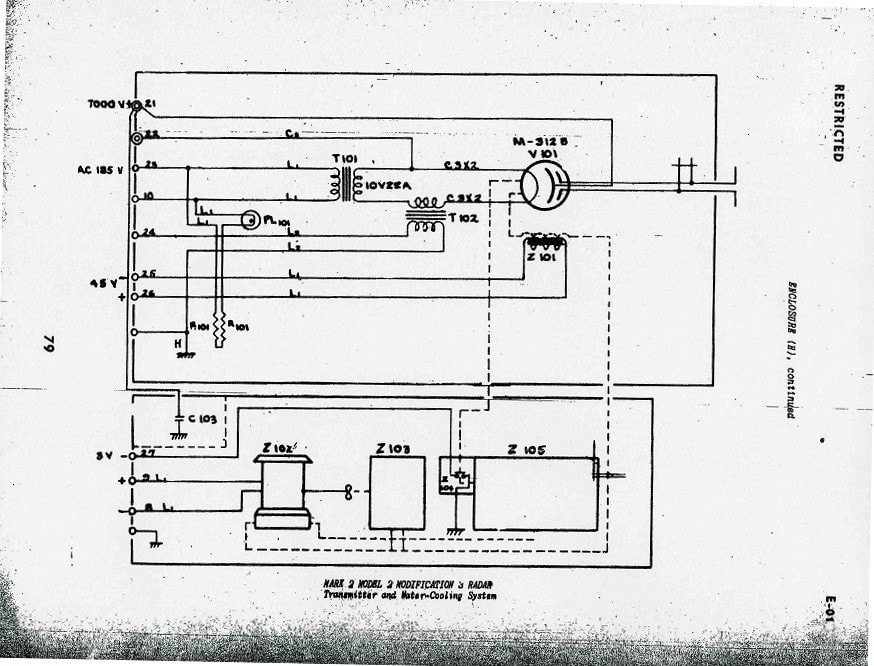

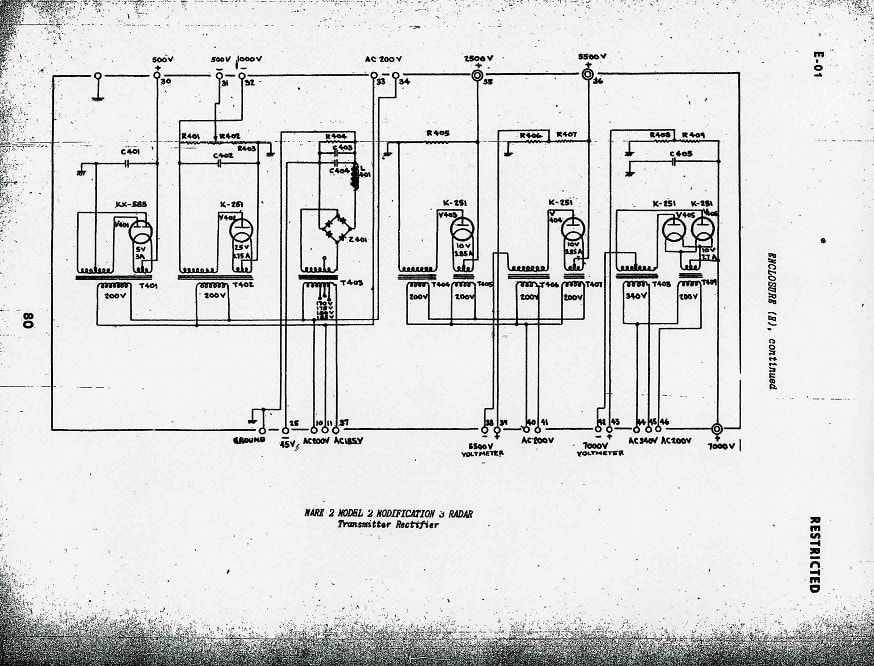

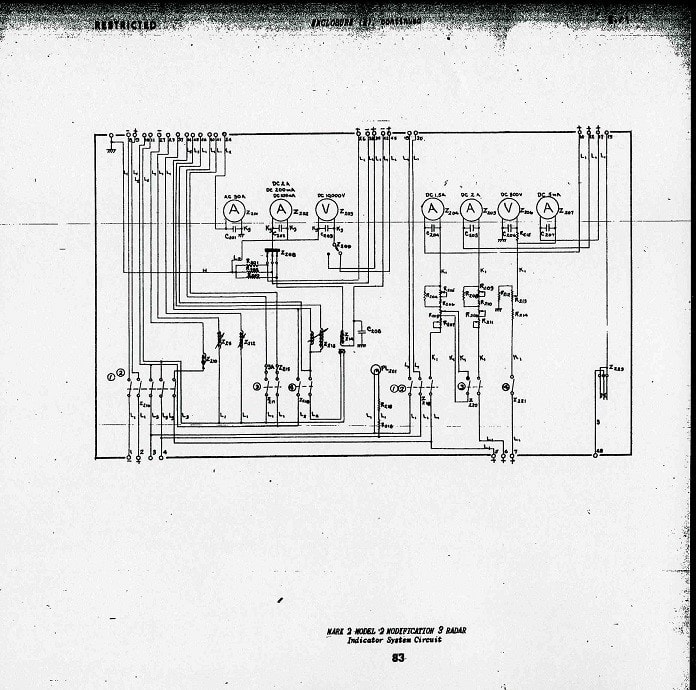

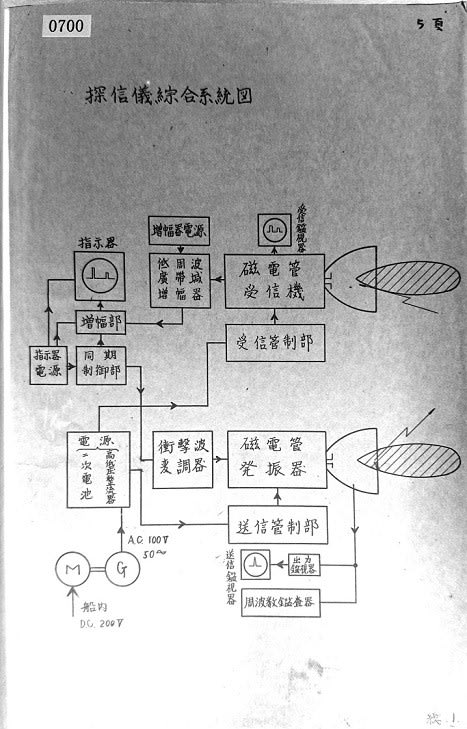

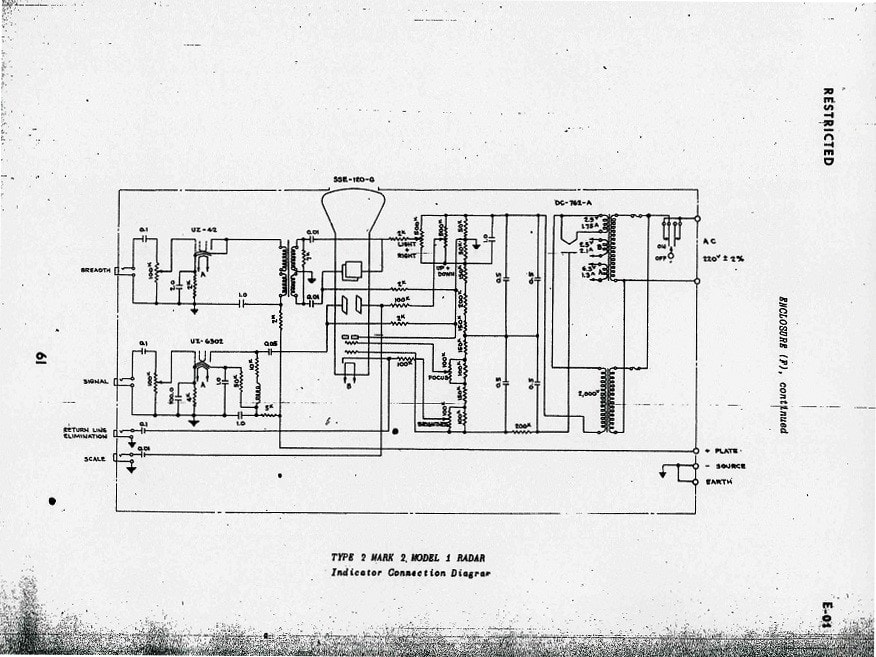

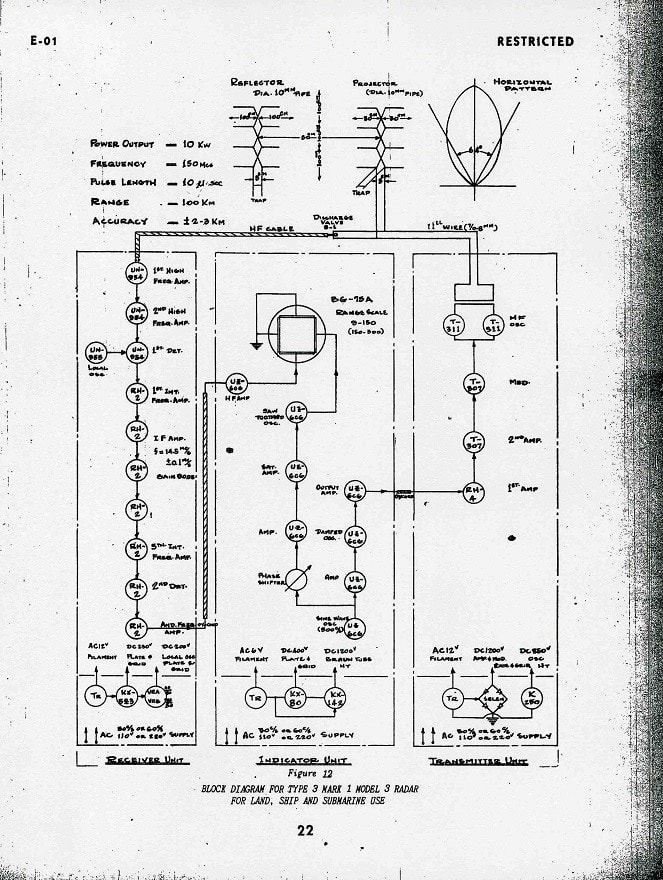

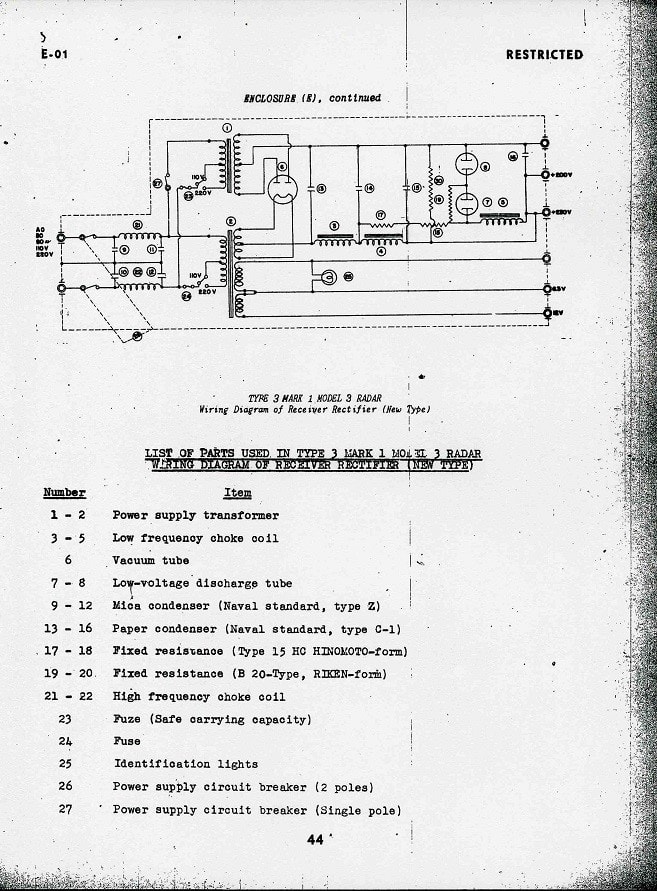

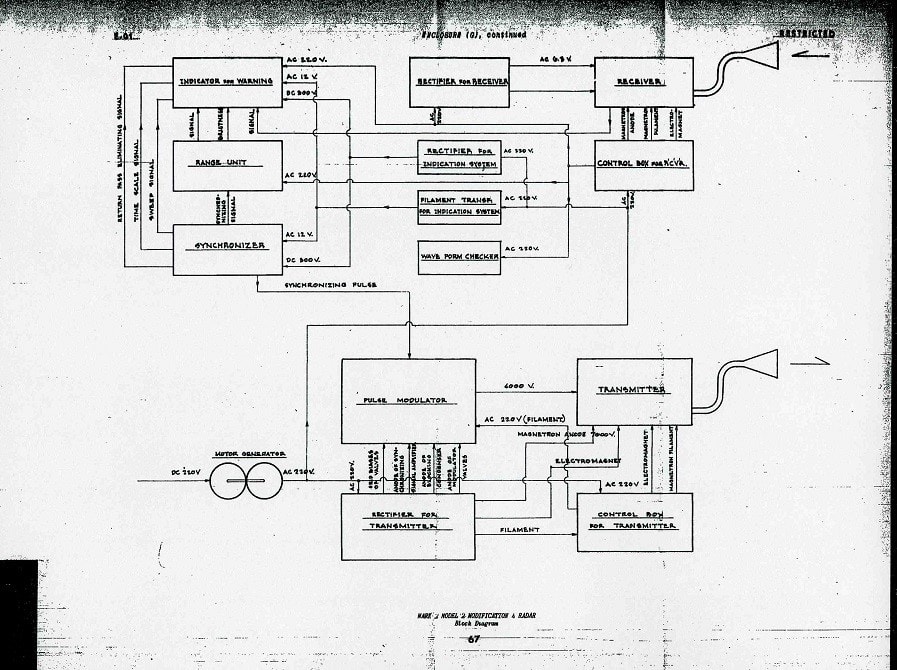

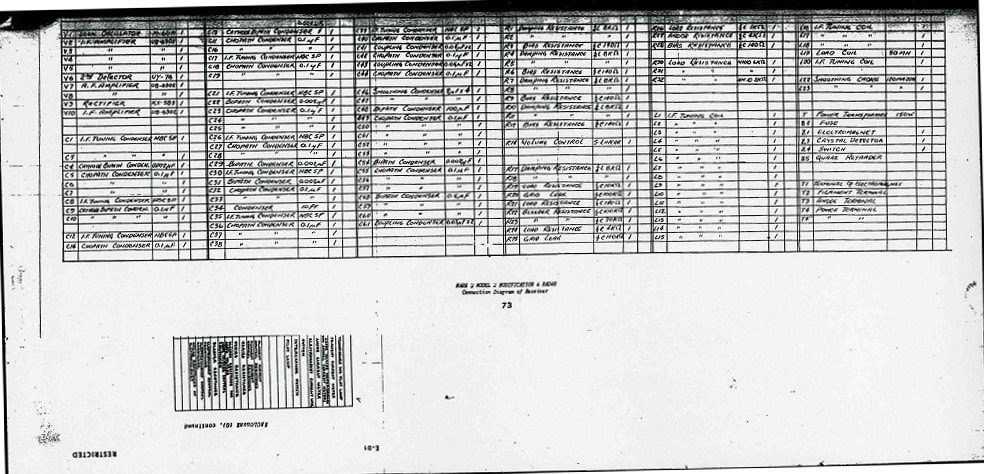

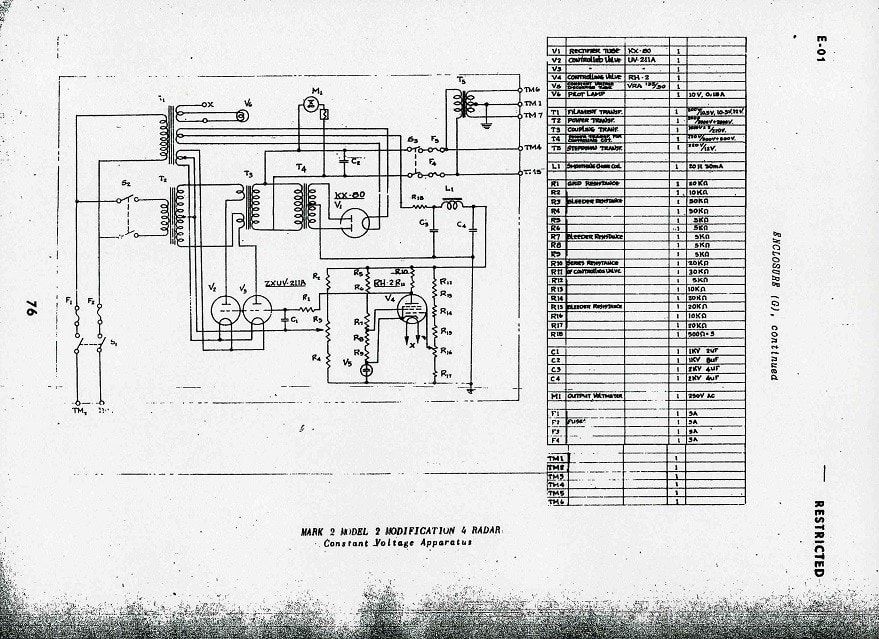

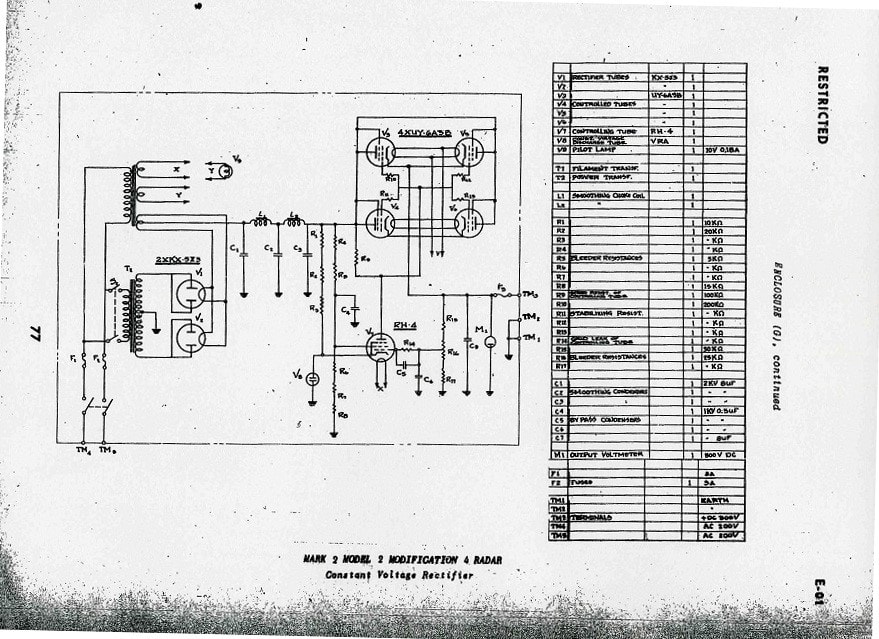

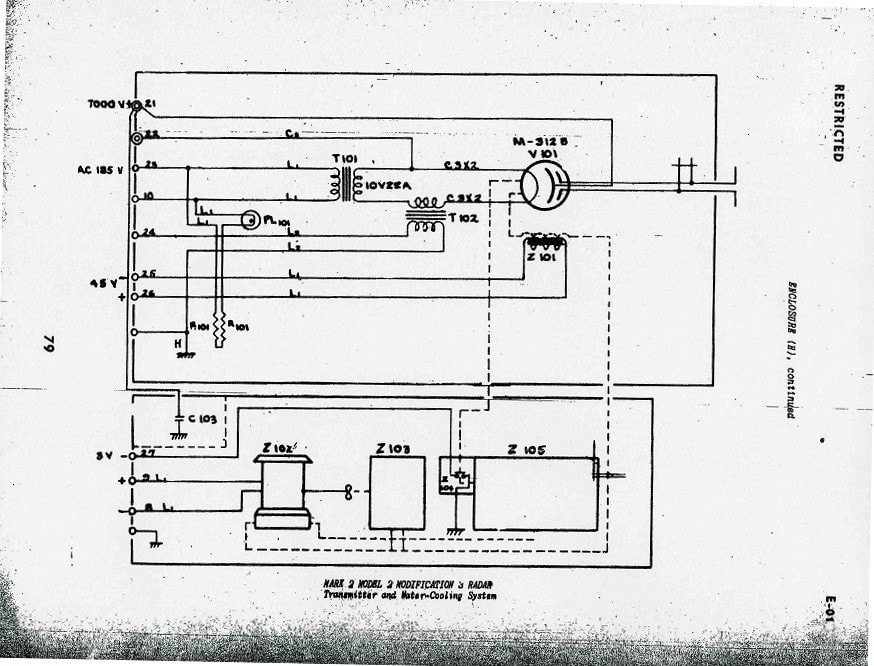

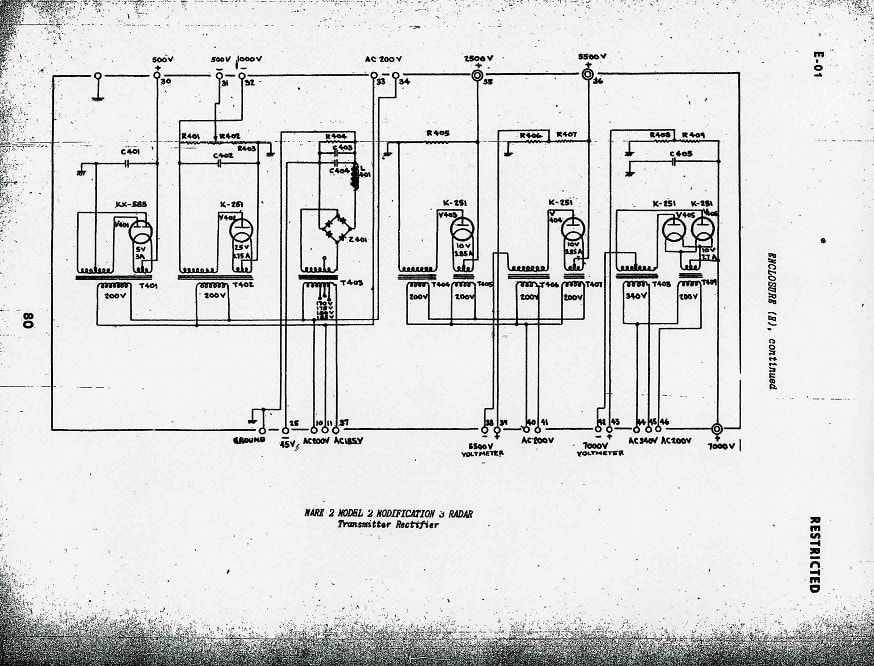

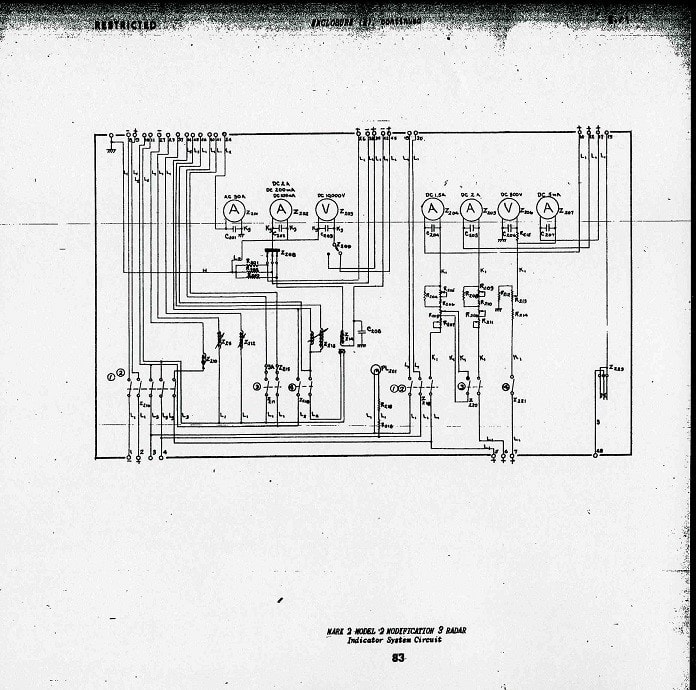

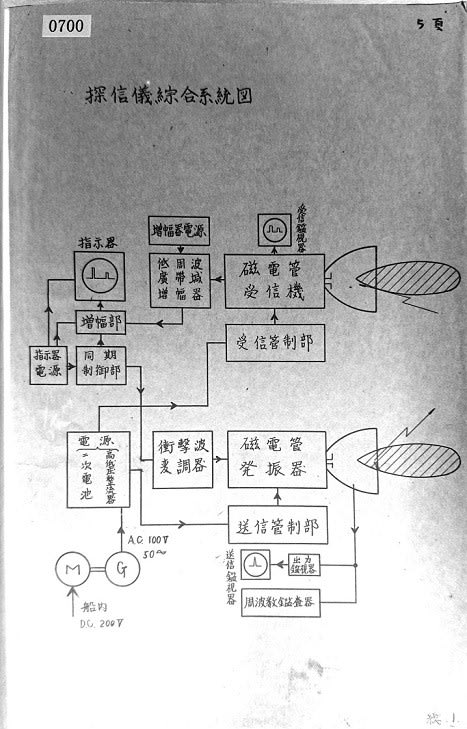

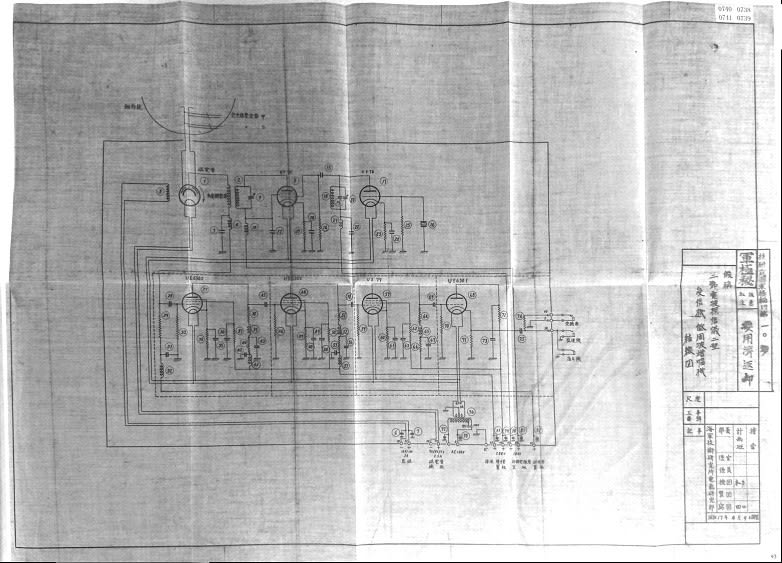

図14にこの装置のブロック図を示す。完全な特性は表IIから得ることができ、完全な配線図は別添(G)に含まれている。

この10センチメートル波装置は、すべての戦闘艦に対水上見張装置(改4M)または複合見張および射撃管制装置(改4S)として設置された。

後者のタイプの設置では、より大きな電磁ホーン、セルシンアンテナ制御システム、および追加の電圧安定化装置が使用された。

この装置は、純粋なタングステンからなるフィラメントを有する水冷式M-312-Aマグネトロンを使用した。真空管の定格は以下の通りです:

フィラメント------------------------------------------ 10ボルト、19.5アンペア、195ワット

放射電流---------------------------------------------- 2アンペア

総アノード電圧---------------------------------------- 11,000ボルト

磁場 --------------------------------------------------700ガウス

アンテナ出力-------------------------------------------ピーク2キロワット

アノードの許容温度------------------------------------ 60℃

許容連続アノード損失---------------------------------- 500ワット

発振波長---------------------------------------------- 9,875±0.5%センチメートル

プレート電圧は、約5,500ボルトの負のパルスが変調器によってカソードに印加された状態で、アノードに絶えず7,000ボルトが印加された。

マグネトロンの出力は、単一の同調スタブを介して導波管の口に配置された放射素子に供給された。

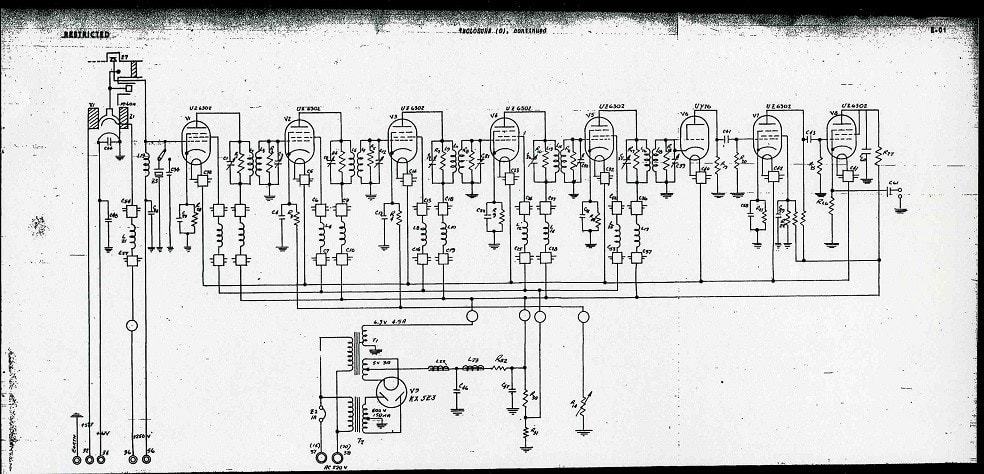

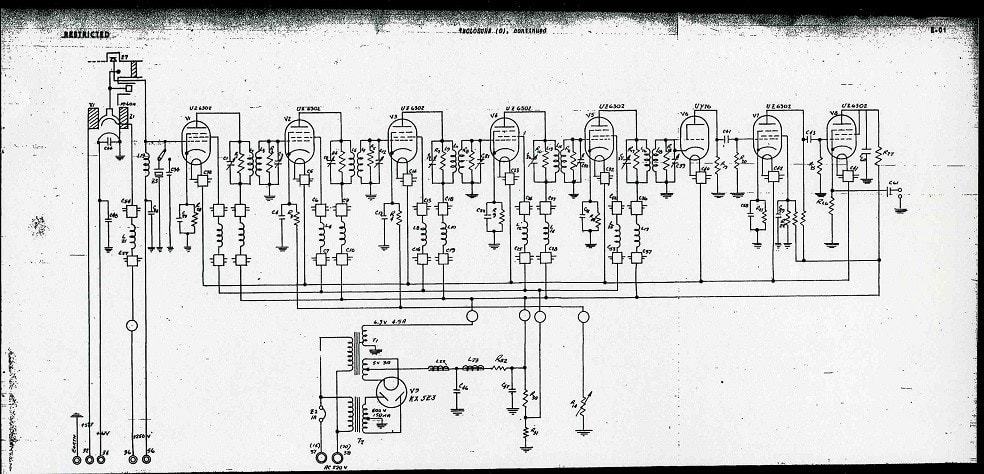

受信機は、スーパーヘテロダイン回路に鉱石検波器とM-60-S型マグネトロンとを備えた局部発振器を利用した。

共振チューニング(Range tuning)は、マグネトロンのカソード電圧を微調整するここと界磁電流を変えることによって達成された。

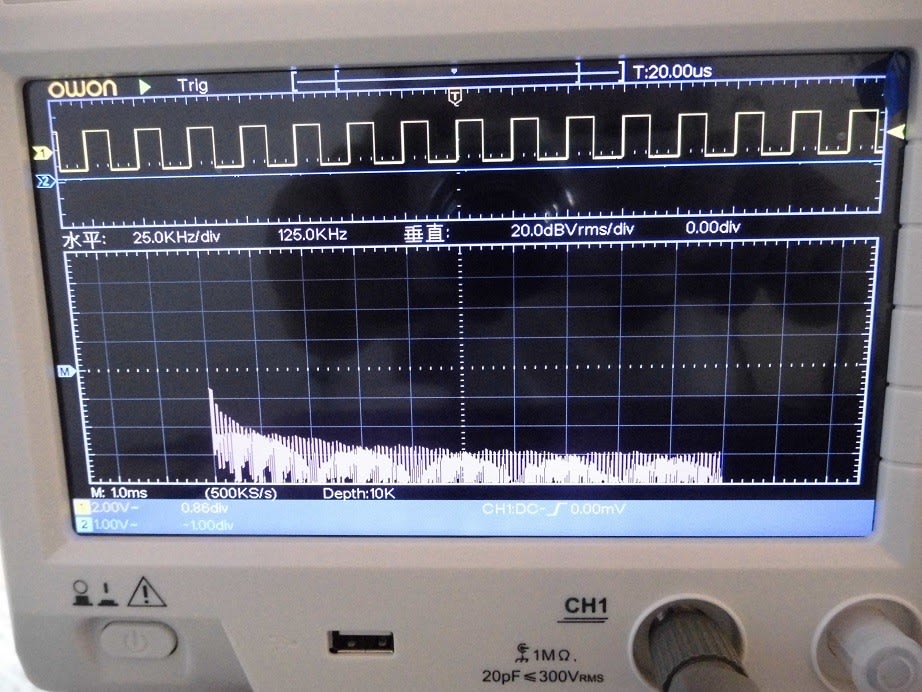

中間周波数増幅の5段階があり、2メガサイクルのバンドパスで14.5メガサイクルに調整されていた。

UY-76真空管を、第2の検出器上で、増幅の2段階で使用した。全ての増幅段はUZ-6302真空管を使用した。

水晶「リターダ」(quartz crystal “retarder”)を第1中間周波数段への入力回路と並列に接続して、同調用の遅延パルスを生成した。

受信機の総利得は120デシベルであると主張された。

※リターダとは「レーボック」(Rehbock)のことのようである。

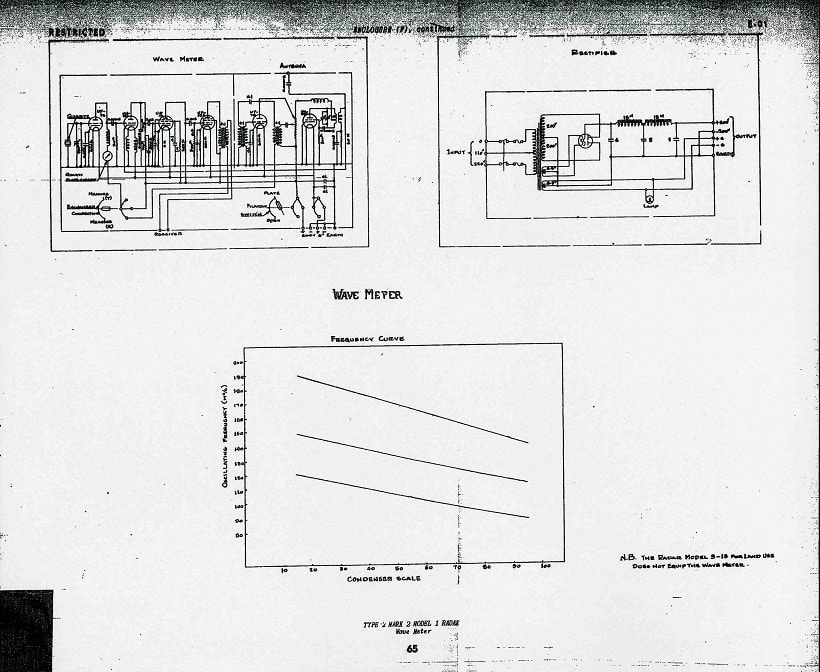

音叉と発振器と緩衝器として使用される2つRH-2真空管は、2.5キロサイクルの一定周波数の正弦波を同期回路、掃引回路、および共振ユニットの位相シフタ回路に供給することであった。

同期回路は正弦波を変調器のトリガする負の120ボルトパルスに変換した。掃引回路は、インジケータスイープ電圧と30キロサイクルの電子距離スケールを生成した。

音叉型発振器の正弦波出力も、位相シフタ回路において2乗され、陰極線管用の増強パルスとして使用された。

このタイプの装置で使用される他の回路は従来のものとみなされ、別添(H)の配線図からすべてのコンポーネントで特定の詳細が得られる。

アンテナは、2つの電磁ホーンが上下に取り付けられて構成されている。

(標準的な取り付けについては、図5を参照にすること。)上側のホーンは受信用、下側のホーンは送信用である。

改4S(Modification 4S)アンテナの利得は13デシベルと言われていた。

この機器のサンプルが収集され、動作データはNavTechJapレポート「日本の電子機器全般」の索引番号E-28から入手できる。

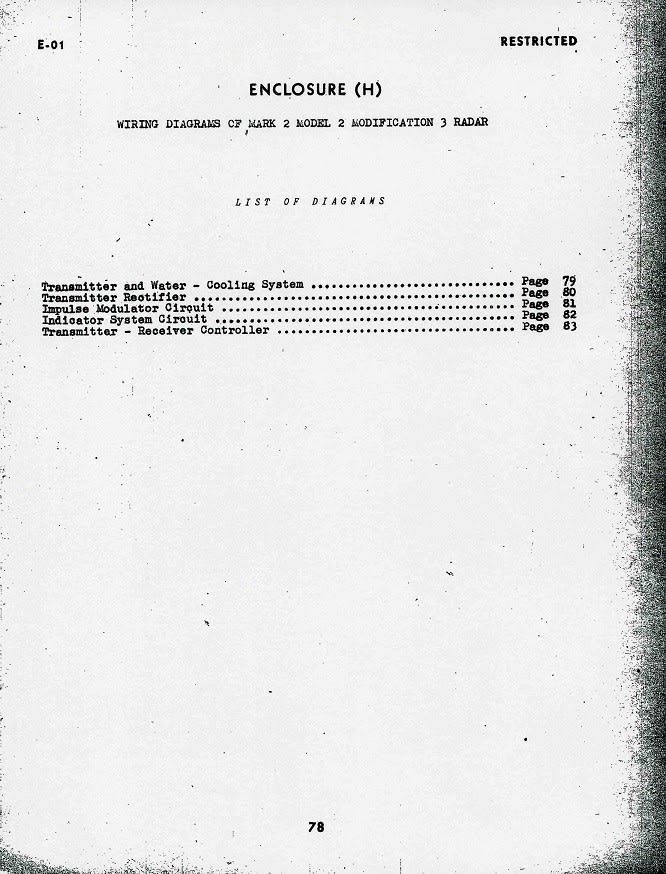

2. 2号2型改3(Mark 2 Model 2 Modification 3)レーダー

この装置は、特に潜水艦用に設計されたもので、その上にのみ設置されている。

電気的には改4の装置に似ているが、機械的な構造ははるかにコンパクトでした。

送信機、RFシステム、アンテナ、およびパルス数にはいくつかの電気的な違いがあるが、これは毎秒600だけでした。

完全な特性は表IIに含まれ、完全な配線図は別添(H)に含まれている。

この装置は、送信と受信の両方に単一のホーンアンテナを使用している。

導波管のウォーターシールについては、このレポートの設置セクションに記載されている。

この装置で使用された異例の二重化とRFシステムは、円偏波を生成しました。これについては、NavTechJapレポート、索引番号E-20に詳述されている。

送信機変調パルスは、受信機固体を保護するのに役立つデュプレクサアセンブリに使用される2つのデュプレクサ真空管の2番目にも適用された。

固定送信機のマグネトロン電圧を7000から約5000ボルトに低減し、それに応じて負の変調電圧を増加させることが必要であることがわかった。

アノード上のより高い電圧で生成されたノイズは、共通の送受信アンテナと共に使用される場合、受信機を妨害した。

この機器のサンプルが入手され、動作データはNavTechJap Report、Index No. E-28から入手できる。

[a2] 「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会の抜粋版

二号電波探信儀二型

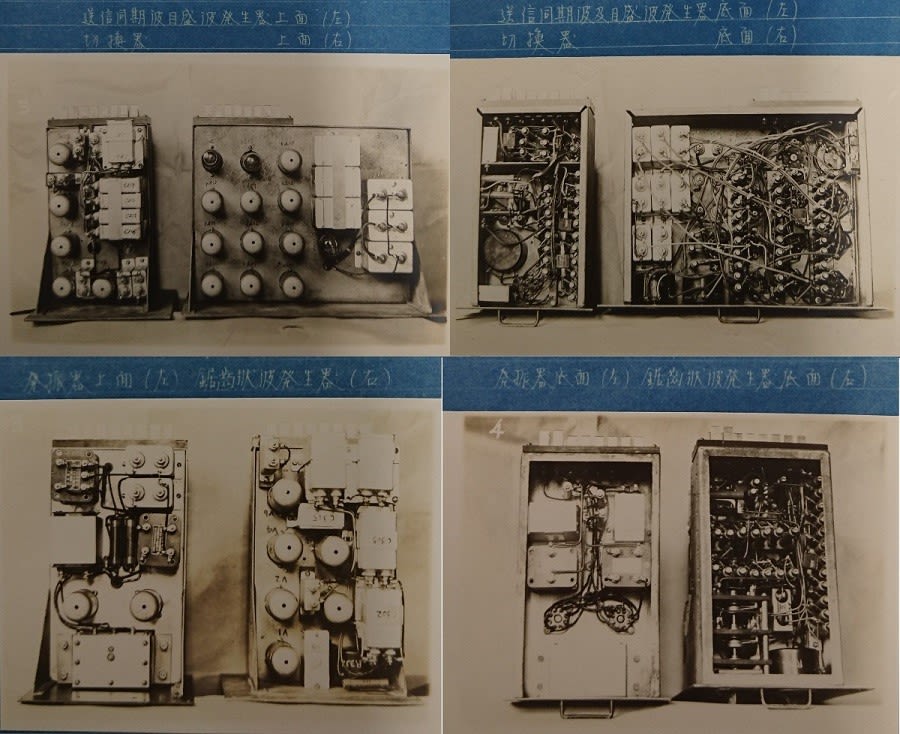

この兵器は、波長10糎を使用し、艦船用対水上見張として計画されたもので、最初はダイポール空中線を奥行の長い放物面反射鏡(仮称鮪)を附し、送受信機が空中線と一体となって居り、部屋と共に回転する方式のものである。

一〇三号と仮称せられた。

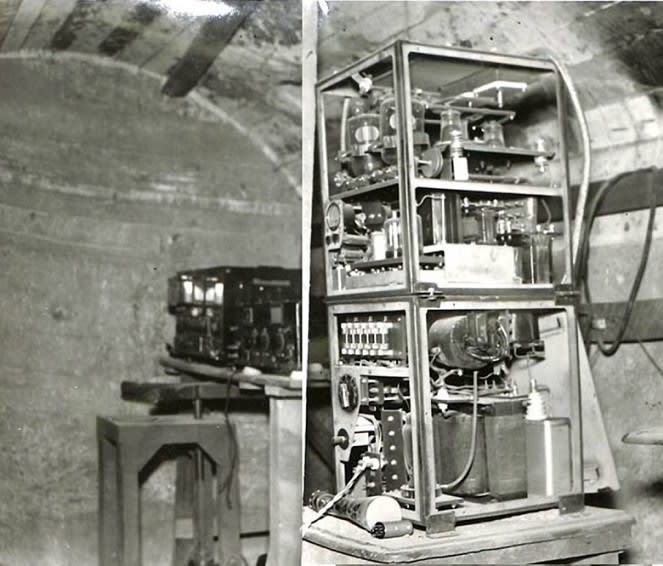

昭和十七年五月日向に装備して、実験を行い、その僅キスカ進攻作戦に進撃し、実験員もこれに参加して一応の成績を収めたのであるが、不安定なるため取扱に熟練を要し、且つ檣上装備としては重量容積が過大であった。

その後本機は、対潜見張用として小型艦艇に装備する要求が出た。

依って全体に構成を変更し、電磁ラッパ及び導波管を使用することに改めた。

即ちラッパを載せた旋回装置を使用し、これを艦の高所に置き、本体を下方の電波探信儀室に装備し、電磁ラッパのみを旋回する方式が取られたのである。

これは昭和十七年十月に完成し、二号二型改二と呼ばれ、駆逐艦、海防艦、駆潜艇及び掃海艇に対し、月産四、五台程度で整備されるようになった。

第3.27図は二号電波探信儀二型改二の電磁ラッパの部分の写真である。

しかしこれも依然として安定性に乏しく、使用者はその取扱に苦労し、装備調整も調整を専門とする技手の手を煩わさねば物にならぬと謂う状況であった。

その後潜水艦用として電源に50c/sの交流を使用し小型化した二号二型改三が生まれ、昭和十八年十二月頃から逐次潜水艦に装備され始めたが、作動不安定なため評判悪く第六艦隊から邪魔になるばかりだから速やかに撤去していただきたい等と電報が来るような状態であった。

しかし昭和十九年一月にオートダイン式受信機が完成して稍小康を得たが、水上艦艇用のものに対しては、更に送信機関係の故障対策として変圧器類に改良を加え、量産に適するように設計を変更し、これを二号二型改四と名付けた。

昭和十九年三月には緊急生産が下命され、続いて七月緊急整備が行われ、戦艦、巡洋艦を初めとして多数の艦艇に対して整備が行われた。

更に同年七月には鉱石検波器を使用したスーパーヘテロダイン式受信機が完成し、その上に自己鑑査装置を附属せしめることに依り、著しく作動安定化し、且つ洋上に於いて調整用の目標の無い場合にも最良調整を保持することが出来るようになった。

?に於いて引き続きこの受信機の整備工事が実施され、研究試作に当たった人員を南西方面に送り、水上艦艇に対して、受信機の換装工事と共に、電探射撃に必要な関連工事を行い、比島作戦準備として最後的修理再調整を行った。

同年八月には、全速に実施された。なお、昭和二十年に入ってからは単一導波管方式が実用化され、伊二〇一潜水艦に装備された。

しかしながら導波管関係になお問題が残されていた。

この兵器は、送信竝に受信用真空管としては、始めて磁電管を採用したため、取扱者が充分にこれを使いこなすまで慣熟するのに、相当の指導と時日とが必要であった。

そのために昭南方面まで指導員が派遣され、又佐伯の防備隊へも指導員が派遣される等相当考慮が払われた。

横浜旧軍無線通信資料館HPの霜田光一論文からの抜粋

http://www.yokohamaradiomuseum.com/shimodawebsite/shimoda.html

鉱石スーパーヘテロダイン受信機

2号2型電波探信儀のオートダイン方式の受信機は昭和18年12月に試作され、海芝浦実験所で性能試験が行われた。

操作が複雑で調整は困難であったが、超再生方式よりは安定であるので、19年1月から試作と実験を重ね、3月には小型軽量化などの改良が加えられてオートダイン受信機が緊急量産された。

そして6月から7月にかけて全艦船に装備されている2号2型電探の超再生受信機のすべてがオートダイン受信機に置き換えられた。

しかし、その操作は相変わらず熟練した操作員でも容易でなく、不安定な感度には悩まされていた。

一方、ドイツや英米のレーダーでは鉱石をミキサーとするスーパーヘテロダイン受信機が使われているという情報がはいっていた。

受信機は鉱石スーパーを採用しようとするものであった。

鉱石検波器は熱に弱く、機械的に不安定で変換利得も低いという理由での反論が強かったが、海芝浦における受信実験の成績が良かったので、鉱石スーパー方式の研究開発を推進することになった。

このオートダイン改造鉱石スーパー受信機には、8月初句から実験していたレーボック(Rehbock)も付けられた。

レーボックとはドイツで開発されてX装置とも呼ばれた疑似目標発生装置であって、目標物が全くないときに電波探信儀を最大感度になるように調整するための補助装置である。

レーボック素子は水晶遅延棒にピエゾ板を接着したものであって、電探の送信パルスによってピエゾ板で発生した超音波パルスが遅延棒を伝搬して他端で反射し、ピエゾ板に帰ってきて疑似エコーを発生するのである。

そこで、レーボックがあれば、船も陸地もない海上でも、疑似エコーを見ながら受信機を調整して電探を最大感度になるようにすることができる。

さらに、逆探を避けるために電波を外部に発射しないで電探を調整することも可能になる。

海軍技研がオートダイン受信機に組み込む目的で金石舎に試作させていたレーボックができたので、オートダインより先にそれを鉱石スーパーに入れたのである。

日本海軍レーダー解説 http://minouta17.web.fc2.com/aradar_main_navy.html

広島戦時通信技術資料館 http://minouta17.web.fc2.com/

参考文献

[a1] Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946

[a2] 「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会

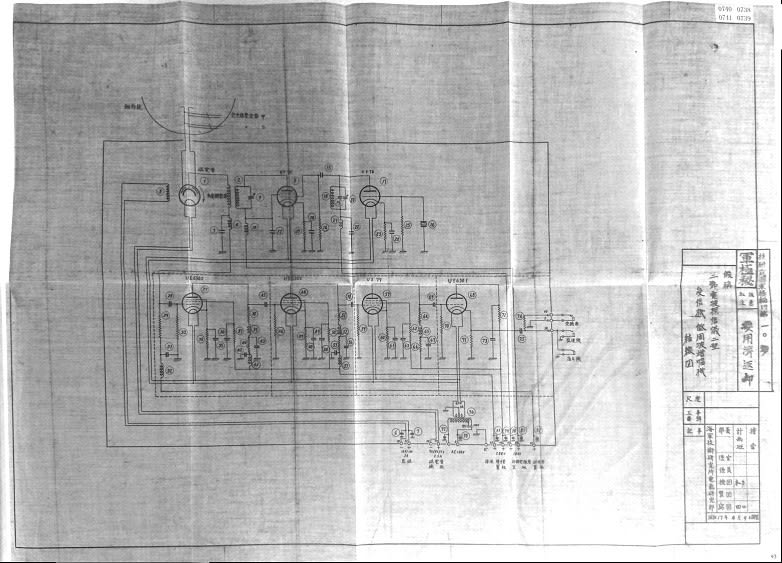

[b12] 仮称2号電波探信儀2型昭和17.11.26 海軍技術研究所電気研究部 防衛省戦史資料室

[a4] 「元軍令部通信課長の回想」昭和56年 鮫島素直

[b16] 英機上用電探「ロッテルダム」X装置と独乙側の対策 海軍技術研究所電波研究部 防衛省戦史資料室

[b17] 英機上用電探メドウ(Meddo)の概要 海軍技術研究所電波研究部 防衛省戦史資料室

[b18] 英機の対独空襲における機上電探「ロッテルダム」装置について 海軍技術研究所電波研究部(複写)防衛省戦史資料室

[b19] メトックス受信機(探知機)R600の説明及使用規定 海軍技術研究所電波研究部(翻訳)防衛省戦史資料室

[e2] 「幻のレーダー・ウルツブルグ」津田清一著 CQ出版

[e3] 日本海軍エレクトロニクス秘史 田丸直吉 原書房

[e6] エレクトロニクスが戦いを制す NHK取材班 角川書店

[e7] レーダー 伊藤庸二、高橋修一 昭和28年1月 興洋社

[e8] 「超短波磁電管」水間・朝永・高尾共著 コロナ社

[e21] 機密兵器の全貌 昭和51年6月 原書房

[e23] 歴史群像太平洋戦記シリーズVol17 伊号潜水艦

[g1] UECコミュニケーションミュージアム

[g4] 横浜旧軍無線通信資料館 http://www.yokohamaradiomuseum.com/