13号電探総合試験の作業記録 その2(令和3年03年26日)空中線の製作と総合試験

われ反射波を捕捉せり!!!

使用電波を145Mhzとして、送信機側から1/2波長の1mの部分で送信機のアンテナへ給電するとともに、受信機への引き出し線を接続し、1/4波長の50cmで放電管としてネオン管を接続し、受信機へ給電します。

使用アンテナは当面ダイポール型アンテナを自作し、これで実験開始とします。

試験電波については、電波法に規定する免許を要しない無線局の一種で微弱な電波を利用する無線局として送信のチューニングをわざとはずし微弱化電波として送信するこことしました。

近くの山に向けて電探を使用すると、なんと微弱ながら反射を表示機にとらえることができました。

ただし、とらえたといっても小電力かつ貧弱なアンテナのシステム構成のため、近くの山の反射波であり、飛行機などの小物体の検知は能力はありません。

2011年8月に電探指示装置丙1型復元作業として計画し、苦節10年の2021年3月にやっとAスコープ型の電探のエコーをとらえることができました。

大変感激です。

これにて、電探の試作計画については作業完了とします。

アンテナと給電線の具体例

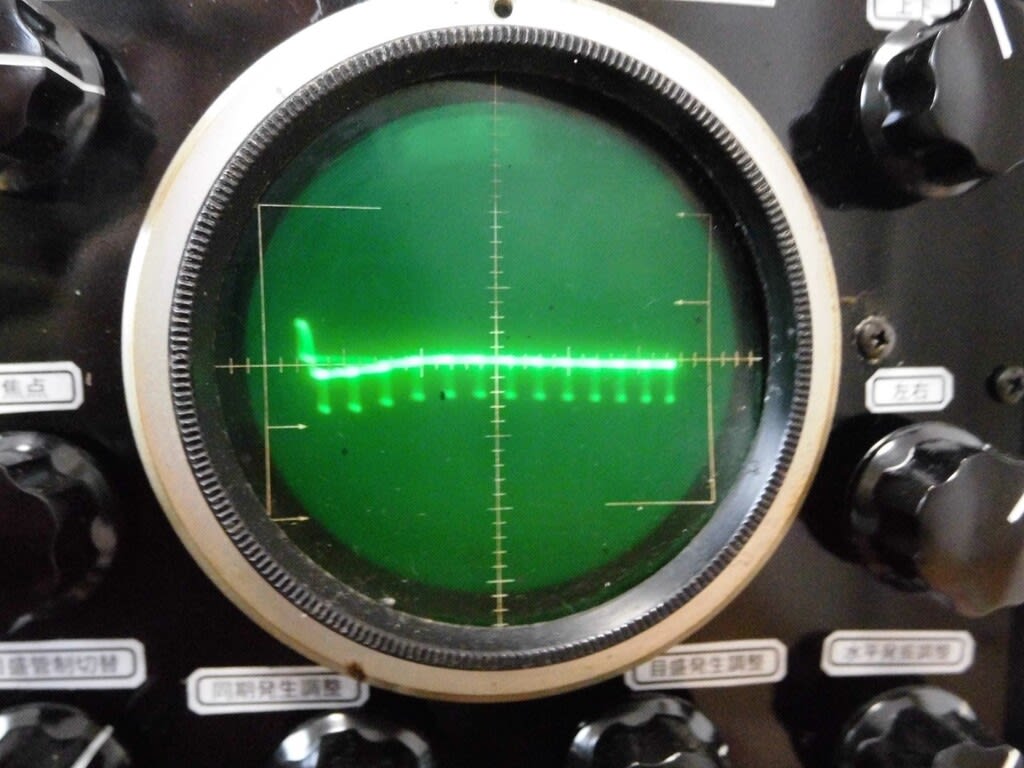

受信機の検波出力の波形測定

表示機のエコーの表示状態

試験環境の全景

追加 R03.04.23最後総合確認試験と機器撤去作業

送信機側から給電線3C2Vのλ/2の距離に設置した放電の代替のネオン管は効果抜群で受信側への送信パルスを完全に減衰しているようです。

送信機電力を絞ったことと空中線を八木アンテナにしなかったことで、完全に反射波を捕らえたのか少し疑問は残っています。

ただし、反射波らしきものを指示機に表示したことでだけで満足です。

ここで各機器をばらしてかつ撤去し、ここに永遠の眠りに就けることとします。

電探試作計画 http://minouta17.web.fc2.com/aradar_prototype.html

仮称3式1号電波探信儀3型取扱説明書 https://drive.google.com/file/d/1F2Dz1-FBhtMl6tSRAvVtdSy9KuU2AXAo/view

広島戦時通信技術資料館は下記のアドレスです。 http://minouta17.web.fc2.com/