仮称三式二号電波探信儀一型指示装置関係取扱説明書案の解説

仮称三式二号電波探信儀一型指示装置関係取扱説明書案の原本を以下のURLにアップしているので参照願います。

仮称3式2号電波探信儀1型指示装置関係取扱説明書文字起し版https://drive.google.com/file/d/1ZuLFWVJEEVx4ztteaYY94n_DZQjuuALo/view?usp=sharing

2式2号1型(Type2Mark 2 Model 1 )(21)レーダーの概要は以下のURLにアップしているので参照願います。

http://minouta17.livedoor.blog/archives/18022292.html

二号電波探信儀一型の概要(「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会の抜粋版)

この兵器(二号は艦上装備見張用を意味す)は、波長1.5米で艦船用として設計されたものである。

最初は測距塔と一緒に部屋が回転する方式のものが戦艦、航空母艦、重巡洋艦に整備された。

第3.25図は軍艦武蔵の測距塔に取り付けた二号電波探信儀一型の写真である。

次いで空中線装置のみ回転するものが完成して、軽巡洋艦及び駆逐艦に装備された。

第3.26図は優秀船橿原丸を、航空母艦に改装した隼鷹の艦橋に装備した二号電波探信儀一型の写真である。

その後更に対水上射撃に使用の目的で改良され、二式二号一型改二、改三及び三式二号一型が出来たが、いずれも本格的整備には至らなかった。

この系統の兵器は、三式一号電波探信儀三型(昭和18年10月頃)が出現するに及んで、小型軽便性に於いて遥かに一号三型に劣り、且つ性能もその割に優れていなかったため、一号三型に圧倒され、又対水上目標に対しては二号二型と競ったものであるが、性能上本質的には二号二型に及ばないもので、その寿命は二号二型が安定性を増し、実用価値を発揮するまでのものであり、これがために一号三型が出現し二号二型が改善かせられた後は、漸次整備の面から脱落して仕舞った。

但し既装備のものは終戦まで使用され、相当の効果を挙げていた。

※参考資料

海軍のレーダー区分

1号:陸上装備見張用

2号:艦上装備見張用

3号:艦船装備対水上射撃用

4号:陸上装備対空射撃用

5号:平面図形的指示器(PPI)付きのもの

6号:陸上装備航空機誘導用

開発時期と戦況の影響

昭和18年12月に仮称三式二号電波探信儀一型指示装置関係取扱説明書案が海軍技術研究所で上梓され、昭和19年2月22日に海軍艦政本部第三課が受領し、それ以降に横須賀工廠造兵部へ提供されることになる。

その頃日本軍は、昭和十八年十一月末にマキン、タラワ、十九年二月にクェゼリン、ルオットを失い、さらに七月サイパンを失って、戦局は急速に緊迫の度を加えつつあった。

サイパンの攻防を繞って展開された「あ号作戦」で航空母艦三隻と航空兵力の大半を喪って帰投した艦隊を迎えた内地では、そのような情勢の中で、全艦に二号二型改一を装備するこことなったわけで、呉工廠が特急で装備工事を実施し、またその調整試験には技術研究所電波研究部がその総力を挙げてこれに当たり、関係者は六月二十六日東京から特別列車を仕立てて呉に向かうという状況であった。

レイテ沖海戦は、第二次世界大戦中の昭和19年(1944年)10月20日から同25日にかけて、フィリピン周辺の広大な海域を舞台にして、日本海軍とアメリカ海軍及びオーストラリア海軍の間で交わされた一連の海戦の総称である。

連合艦隊の残存戦力の全てをつぎ込んだ決死の海上展開は「捷一号作戦」として発動された。日本海軍の艦隊戦力はこのレイテ沖海戦を最後にして事実上消滅した。

このような戦況において、仮称三式二号電波探信儀一型は昭和19年2月頃では実用化はされていたものの艦船のへの配備はされない結果となった。

それは艦船における二号電波探信儀一型の位置づけが明確ではなく、用兵側からの不用論もあったためである。

用兵側としては、二号電波探信儀二型(マイクロ波レーダー)の改良に力を入れており、基礎実験を終えたスーパーヘテロダイン方式の受信機を兵器としてまとめ上げ、なん回かの試作実験を繰り返した上で、遂に昭和19年の9月に本格的なレーダーとして二号電波探信儀改二を完成されたことにあった。

当時、「捷号作戦」に備えてシンガポール方面に集結していた全艦隊にこの器材を供給し、改造を行うことは大仕事であった。

岡村総吾技術大尉(現東大工学部教授)がその責任者に充てられ、部下二名を伴って九月二十七日羽田発の飛行機便で現地に進出、斎藤中尉と交代してその作業に当たった。

艦隊はこの改造作業中にシンガポールからリンガ拍地に移動し、間もなくブルネイに向けて作戦行動に移ったが、整備要員は任務を終了してシンガポールに引揚げ、どうにかマイクロ波レーダーを、日本海軍最後の海戦ともいうべき「捷号作戦」に間に合わせることができた。

※日本海軍初のレーダー射撃について(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』レイテ沖海戦からの抜粋)

レイテ沖海戦時において、海軍が各大型水上艦に搭載した仮称二号電波探信儀二型改四は、戦艦程度の目標であれば、夜間15,000m、昼間25,000m(34,000〜35,000m説もある)の捕捉距離があり、また、大和を初めとする戦艦群は初めてといえるレーダー射撃をおこなっている。その性能は「まずまず信頼して使いうる程度」といわれているものの各艦ごとの評価にはばらつきがあり、戦艦榛名の戦闘詳報では「味方艦の電波が干渉しあって妨害される場合が多く、言われるような性能が安定して発揮できない」とある一方、戦艦金剛の戦闘詳報では「電測(レーダー)射撃は相当に有効。敵の電測射撃はわが方と大差ない」としている。戦艦大和でも、長距離で10m測距儀を上回る精度が記録されている。

一般的に、アメリカ海軍ではレーダー射撃が実用可能な水準になっている一方で、日本海軍ではレーダー技術が遅れておりその性能は劣っていたと言われている。しかし一方で、初月や西村艦隊へのレーダー射撃(下記)を例に挙あげ、アメリカ海軍のレーダー射撃も命中率の高さが証明されていないという主張がある。前者の場合、初月単艦を撃沈するのに巡洋艦4隻を含む13隻の艦艇で、2時間もの時間を必要とし、巡洋艦だけで主砲弾1,200発を消費していることからレーダー射撃の正確さを疑っている。

但し、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. C08030036800、昭和19年10月20日~昭和19年10月28日 捷号作戦戦闘詳報(比島方面決戦)(3)戦訓抜粋(電波兵器)ではレーダー射撃に関する公式記録としての報告は何故かなされていない。

捷號作戦戦訓抜粋(電波兵器)(昭和19年11月11日) https://blog.goo.ne.jp/minouta17/e/60da1ec9184cfb03210ddc576be286e7

仮称三式二号電波探信儀一型の特長

二式二号電波探信儀1型から三式二号電波探信儀一型への大きな改良点

(Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946からの二号電波探信儀一型の評価を基にしたコメント)

基本的には、装置自体を対空見張および対水上見張及び対水上射撃の両方に適合させるとともに対空見張能力の大幅な強化(三式一号電波探信儀三型と同等)をすることにあった。

周波数は従前の200メガサイクルのままであったが、送信電力は30キロワットに増加し、6から10マイクロ秒のパルス幅を可変にすることができた。

パルス繰返周波数を500に減少させた。

アンテナは「改造2」と同じだが、ローブ(指向特性)切換機能が追加されている。

改造4と5は、パルスの長さやレートなどの小さな変更を行うだけであった。

終戦時には、改造3以降の機器の艦上設置は完了していなかった。

解説

基本的にはパルス繰返周波数により探知機能の距離が決定される。

三式一号電波探信儀三型(13号)は、パルス繰返周波数が500で探知距離300km(※実際は帰線消去信号処理の時間約40kmを引いた260kmが実用探知距離となる)

二式二号電波探信儀1型(21号)は、パルス繰返周波数が1000で探知距離150km

二号電波探信儀二型(22号)は、パルス繰返周波数が2500で探知距離60km

捷號作戦戦訓抜粋(電波兵器)(昭和19年11月11日)の通信学校による電波探信儀能力の概要(※対空見張で大型航空機の探知での試験と思われる)

瑞鶴 13号 242km 21号 88km

日向 13号 170km 21号 125km

若月 13号 120km 21号 85km

この結果でも分るように、対空見張に関しては三式一号電波探信儀三型(13号)のほうが能力的に優れて居り、二式二号電波探信儀1型(21号)の不用の意見がでることも理解できる。

このため、三式二号電波探信儀1型(21号)では、13号と同じパルス繰返周波数500に変更するこことなった。

しかし、対空見張機能は強化したが、今度は対水上射撃の精度が大巾に悪化するため、射撃管制用の測距機に工夫する必要があった。

昭和18年当時の時代背景を考えると、用兵側としては依然艦隊決戦が主目的であり、対空見張も大事ではあるが射撃管制用レーダーの開発の要求も強かった。

しかも、二号電波探信儀二型(22号)は受信機のスーパーヘテロダイン化が完成する昭和19年9月までは動作不安定で安定運用が出来なかったことも、三式二号電波探信儀1型(21号)に唯一期待をかけることとなった。

このような背景をもとに、試作製作会社である東芝は、三式二号電波探信儀1型(21号)を対空見張、水上見張及び対水上射撃も大幅な能力強化した万能型のレーダー開発を目指した。

なお、東芝では昭和19年7月には、画期的な二号三型(波長五八糎)のパラボラアンテナの糎波水上射撃レーダーも完成させたが、有効距離が少し不足と云う理由に依り不採用となっている。

①ローブ(指向特性)切換機能による等感度法の測角測定方法

詳細は本文を参照してほしいが、まず重要なポイントとしては、「先ず空中線に取付けた切換装置より空中線集射方向を変えると同時に切換装置の発電板より正負の衝撃波を受けV401にてこの衝撃波を夫々正及負の衝撃波に分離する。」とある切換装置の仕様が不明であるが、aのアンテナとbのアンテナを切替装置が作動するとaからbの切換時の開始のaから切換終了時のbを正負のパルスとして表現しているもので切換え時間帯は受信も送信もできないことを意味している。

処理過程を図示すると以下の通りであるが、ポイントは切換時間の矩形波と掃引用の鋸波を横軸に注入するところにある。

角度受信機(セルシン機構):本機は陸軍のタセ1のものであるが、海軍でも同様のものが採用されている。空中線の回転電動機の機構に連動して測角データをセルシン機構で砲撃指揮所へ伝達する。

②ツーロン回路による精密測距方法

詳細は本文を参照してほしいが、まず重要なポイントとしては、測距技法として多くの測距機はゴニオメーターを採用しているが、本機はツーロン回路による移相調整器を採用している点が大きな特徴である。

この項の本文を以下に引用すると

この原理を使ってV101の翼板には0.12°(0.5km→※ハンドルを1回転すると0.5km進むという意味らしく、0.12°の単位は0.1kmである)変化するものが総計9ケ V102の翼板には1.2°(1.0km)変化のもの9ケ V103の翼板には12°(10km)変化のもの4ケ設け之等各抵抗は機械的に運動されてきて0.12°を変えて9段目より次の0項目となる時に1.2°が1段入る様にしてある。

以上のαを繰り返して1.2°の4段目迄運動で回転し得る様にしてある。

尚0.12°の軸より歯車にて連降して一回転500米の軸を出してセルシンの軸を結合し距離発信器を自動的に回転し得る如くしてある。

解説すると、原発信は500Hzの正弦波であることからこの波長600kmとなるが、この波を元としたレーダー波は反射を考慮したら測定距離は半分の300kmとなる。

これを水平軸に表示すると、横軸に300kmの水平線となるが、1波長を位相で考えると360°が300kmに対応することになる。

それでは、1.2°の単位はというと距離では1kmとなる。

この移相調整器では最大49,999m(誤差±100m)の距離をデジタル表示するとともに、砲撃指揮所へセルシン機構で同時にデジタル表示することができる

原発信の500Hzの正弦波からパルス繰返周波数500のパルスに変換してパルスを発信することになるが、反射波を120mmのブラウン管にこのまま表示すると帰線消去時間を差し引いた実質260kmの距離を水平軸に表すと、射撃用の50kmしか必要ないので、水平線の約20%しか利用できないこととなる。

逆に言うと画面の分解能が悪くなり、このままでは読取り誤差が大きくなることになる。

このため、横軸の掃引として正弦波から鋸波に直接変換せず、正弦波を直接掃引波とし、90°位相をずらしたものを基線消去信号としてヒーターに加えることで、結果として1000Hzの鋸波と同等の効果を得るように考案されている。

これにより、ブラウン管の画面では水平軸が実質130km(帰線消去を考慮)の中での50kmとなるから読取りが容易となる。

また、同時にブラウン管のグリッドに輝度変調することで送信パルス位置を輝点として光らせて同調を容易する仕組みも用意されている。

処理過程を図示すると以下の通りであるが、ポイントは移相仲介器なる移相調整器の仕組みと正弦波を鋸波として掃引する仕組みである。

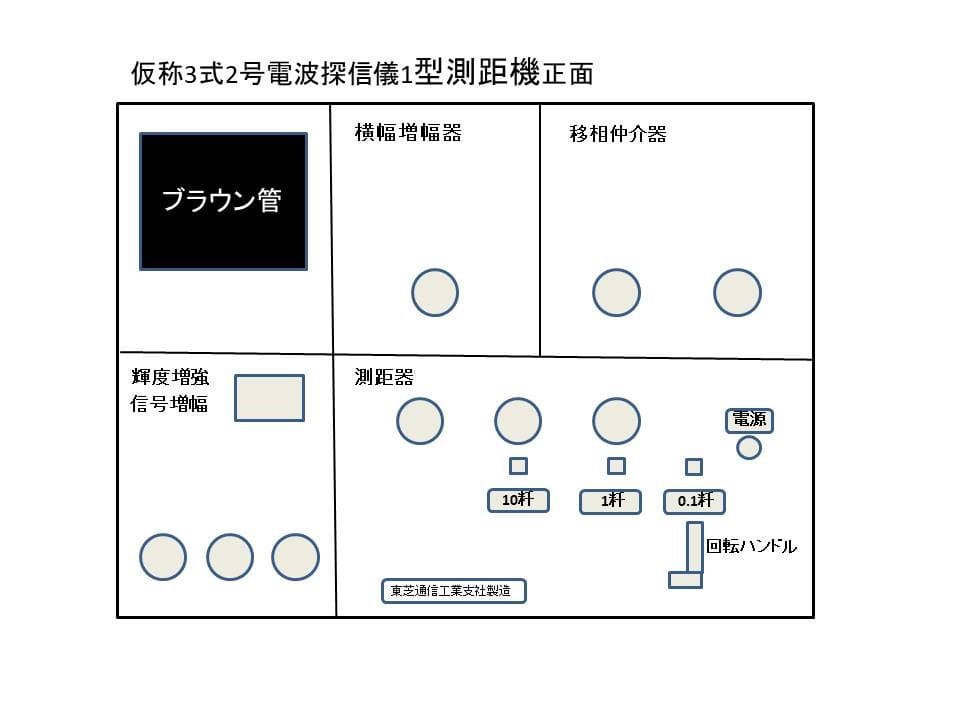

測距機の本体部

移相仲介器

測距器の機構部

③東芝開発の新型真空管のH管の採用

東芝研究所長の濱田成徳氏のイニシャルから取った「Hシリーズ」が昭和18年(1943年)から生産されるようになった。

これは東京電気が全金属管を国産化したものの生産効率が悪くて海軍に納入するのに精いっぱいだったので、もっと量産の出来る高性能の真空管を開発することが要求されたためだった。

但し、電極間容量が問題となり、折角の高gm管としての性能を発揮出来なかった。

➃ブロック工法による生産性と保守管理の向上

仮称三式二号電波探信儀一型指示装置関係取扱説明書案の最後の項に以下の記述がある。

(4)其の他

1.目盛較正は光学的目盛板が実距離とどの程度異なるかをたしかめるものである。

一サイクルが丁度 kmになっているのである。

2.ブラウン管は1500Vの高圧を使用しているから特に注意する必要がある。

3.本機は総てブロック方式として組立てあるため故障点検等にはブロックを抽出して補用品筐内の接栓を接続して外部にて点検可能なる如くしてある。

この本格的なブロック工法は軍用無線機器においては世界で初めての採用と思われるほど先進的な取り組みである。

このためブロックの背面部には本体装置との接合のための爪上の端子盤が用意されている。

このブロック工法により、製造もブロック単位で製造でき、試験もこのブロック単位で行うことができる。

しかも、艦上設置後の保守点検や故障時の対応も大変容易で、かつ保守用ブロック用品を用意しておけば故障ブロックを交換するだけで済むこととなる。

このようなブロック工法は米軍でも戦後のトランジスター型の無線機器でないと見ることはできない。

⑤東芝社史による軍批判について

東京芝浦電気株式会社八十五年史(昭和38年発行)からの抜粋

終戦から昭和23年まで

終戦直後は前記のテレビ計画のように、文化国家の再建というような高度の希望もあったが、日時が経過するにつれて敗戦の現実が重くのしかかり、通信機製品の前途は、一部をのぞいてますます困難となった。

この困難にさらに拍車をかけたものに、太平洋戦争におけるわが国の電波兵器に対する不信があった。

これは国の誤った方針が技術や生産を破壊したものであるが、一般にはメーカーに責任があるように考えられ、日本の電子工業が劣等であるとの概念が世界に喧伝され、通信機工業の再起に大きな打撃をあたえたのであった。

試作製作会社である東芝が開発した三式二号電波探信儀1型(21号)や二号三型(波長五八糎)を昭和19年中期に整備しておけばレイテ沖海戦では違った戦局になったかもしれない。

残念ながら、東芝の努力は水泡に帰したことになる。

参考文献

Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946

「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会

「元軍令部通信課長の回想」昭和56年 鮫島素直

東京芝浦電気株式会社八十五年史(昭和38年発行

仮称三式二号電波探信儀一型指示装置関係取扱説明書案 海軍技術研究所 防衛省戦史資料室

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. C08030036800、昭和19年10月20日~昭和19年10月28日 捷号作戦戦闘詳報(比島方面決戦)(3)

真空管半代記 藤室衛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』レイテ沖海戦https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%86%E6%B2%96%E6%B5%B7%E6%88%A6