23年ぶりに丸編集者の陸軍機上電波警戒機「タキ-1」の疑問に答えます!

副題 電波高度計を事例とした資料分析の難しさについて

月刊誌「丸1997年7月号」の知られざる陸軍機上索敵レーダー「タキ-1」開発秘話 元日本無線株式会社技師三佐保忠之氏の技術回顧録の中で2枚の写真と下記の文書が掲載されておりました。

現存するレーダーアンテナ装備のキ-67(飛龍)に搭載されたタキ―1の写真では、右翼にのみ5素子の八木アンテナをつけ、胴体左右にダブレットアンテナ(2素子)4組を装備したものがみられる。

飛行第98戦隊や飛行第61戦隊の隊員による証言もこれを裏付けしており、「タキ-1」から改造された、側方警戒型と思われる。しかし、三佐保技師や多摩研再度にこの改造記録は全く残されていない。陸軍航空本部資料には、「タキ-Ⅰ-Ⅰ」「タキ-Ⅰ-Ⅱ」また三菱飛行機の現存する資料には「タキ-Ⅰ-Ⅳ」の型式が記録されている。どなたか、この辺の事情をご存知の方はご教授いただきたい。との記述があり、編集者の方もやはり側方警戒型に少し疑問があるように感じられます。

タキ-1 http://minouta17.livedoor.blog/archives/18022271.html

個人的なことですが、この記事で三佐保氏と知り合うことができ、更に海軍のレーダー関係の資料をいただいたことを契機に旧軍のレーダーに関する技術資料の収集にのめり込むこことになりました。

今回はこの編集者の疑問を23年ぶりではありますが、手持ち資料とネットの力で解決(?)してみました。

編集者が側方警戒型に改造したとの誤解するのもよく分かります。

実は海軍の3式空6号無線電信機4型(H-6)

http://minouta17.livedoor.blog/archives/18022295.htmlが側方警戒型であることが原因です。

ただし、筆者の記事にもタキ-1とH-6の相違を明示されています。

編集者も改造記録がないといわれているように、タキ-1では、側方警戒型アンテナの改造はしていません。

それでは、キ-67(飛龍)の胴体側面のアンテナの装置は何でしょうか。

答えは、戦史叢書 陸軍航空兵器の開発・生産・補給の文書に下記の記録があります。

機上用電波兵器

多摩研設立後は機上用電波兵器の実用化に特に力が注がれたが、終戦までに実用したのはわずかに機上電波警戒機と低高度用電波高度計の2種であった。

このことから、胴体側面のアンテナは、低高度用電波高度計であることが想像されます。

それでは、電波高度計について調査します。

日本無線史からの抜粋

電波高度計

高々度用 タキ11

波長78-82cm、先頭電力200w、測定可能高度1200-250m、測高精度正負1%、重量25Kg、試作会社東京無線及び川西機械、実用化済及び生産化済。

低高度用 タキ13 1型及び2型

波長75-90cm(1型)、86-94cm(2型)連続出力2-3w、周波数変調正負15Mc、測定可能高度15-120m(1型)、15-200m(2型)測高精度正負10%、重量25Kg、試作会社東芝通信、1型実用化済及び生産化済、2型1型の安定性を向上せるもの研究及び生産化済、実用化準備中。

戦史叢書から抜粋

[電波高度計]

電波高度計は前述「電波兵器研究方針」(案)には、地形判別機をこれに使用するとあるが、決定した方針に電波高度計が取り上げられたことは確実である。

高高度用の研究着手は16年5月で、東京芝浦電気株式会社に命じたタキ-11の試作第一号機は19年5月完成した。

高度測定範囲は1.2万米ないし200米で、実用の目途を得て整備に移行したが、戦災により生産が進まず、ついに実用できなかった。

低高度用の研究着手は18年8月で、東京芝浦電気株式会社に命じたタキ-13の試作第一号機は19年1月完成した。

本機の重量は25瓩で、周波数変調方式を採用し、高度測定範囲は20ないし150米であった。

4月から整備に移行し、後述する4式重爆撃機(雷撃機用)にまず装備された。

日本無線史では、高々度用タキ11は実用化済及び生産化済、低高度用タキ13 1型及び2型は実用化準備中とあり、戦史叢書では高々度用タキ11は戦災により生産が進まず、ついに実用できなかった。低高度用タキ13は4式重爆撃機(雷撃機用)にまず装備されたとある。

4式重爆撃機(雷撃機用)にまず装備されたとある戦史叢書でのほうが正しいと思われる。

一方、日本無線史の高々度用タキ11は測定可能高度1200-250mとあるが、戦史叢書では高度測定範囲は1.2万米ないし200米とあり、実用爆撃高高度で考えれば1200mの日本無線史のほうが正しいように思われます。

結論としては、低高度用タキ13の電波高度計が実用化されたものと判断しました。

ここでは、雷撃用法への電波兵器の活用の事例を掲載します。

戦史叢書 陸軍航空兵器の開発・生産・補給から電波兵器関係抜粋

第二 電波関係兵器研究事項

其一 兵器研究

二 電波標定機

機上用電波兵器

多摩研設立後は機上用電波兵器の実用化に特に力が注がれたが、終戦までに実用したのはわずかに機上電波警戒機と低高度用電波高度計の2種であった。

第五章 本土死守、特攻即応の航空技術、生産体制(昭和20年前期~中期)P482

一 本土方面対上陸の航空技術、補給戦

雷撃用法への電波兵器の活用 P485

タキ-13の全機装備

台湾沖航空戦に2回出撃して戦力の大半を消耗した飛行第98戦隊は、その後戦力の回復に努めるとともに、戦隊長の発案により3機1組の夜間奇襲雷撃戦法に重点を置いて訓練を実施した。

これは、単機が自ら照明し、かつ雷撃することは不可能なため、編隊長が機上電波警戒機(タキ-1)で敵を捕捉照明し、この間2機の僚機は適当な高度の処理と時間の調節を行って突進開始位置に占位し、編隊長によって照明された目標に突進する方法であった。

台湾沖空戦後、夜間雷撃を不可とし、戦闘機掩護下の昼間強襲に切替える意見が強力であった状況下で、同戦隊は前述戦法による夜間雷撃を可能と信じ、この戦法の前提となるタキ-1及びタキ-13(低高度用電波高度計)の装備を研究した結果に基き、20年1月下旬ころにはタキ-1を戦隊機の約半数に、タキ-13を全機に装備した。

参考に製造会社の電波高度計の開発動向を掲載します。

川西機械製作所

陸軍関係

雲3号電波高度計(同VHF、F9)

東京芝浦電気株式会社

電波高度計

昭和14年当社はわが国ではじめて電波高度計の実験に成功した。

これは当時もっとも困難とされていた技術的課題の一つで、着想は各所であったが実験に成功したものはなく著名な学者の中にもその不可能なことを公言する人があったくらいで、外国映画の中にこれをそなえた航空機が出たときにも、これを空想映画であるという意見も出たほどであった。

この実験の成功はただちに陸軍の注目するところとなり、大規模な飛行実験が行われて製品化された。

しかしこれが実際に効果を発揮したのは太平洋戦争も後半にはいった昭和19年であった。

当時米軍のレーダ探知を避けるため飛行機は、低空の海上飛行を行うことが要求され、このための低高度用の電波高度計が陸海軍から要望され、当社はこれに応じて急速に製品を完成し納入したのである。

陸軍向け電波兵器 電波高度計(3W)

海軍向け電波兵器 FH-1形電波高度計(当社だけで製作)

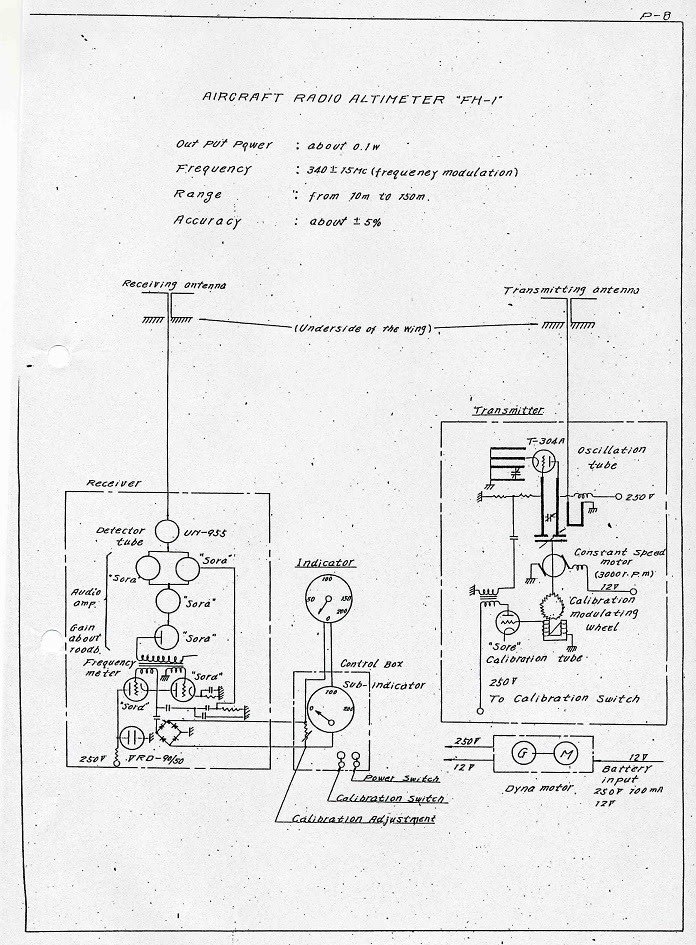

試製高度電波高度計1型(Prototype Model 1 Height Measuring Radar)(FH-1))の解説

諸元表

略称---------------------------------------------FH-1

目的---------------------------------------------低高度用電波高度計

周波数 ----------------------------------------- 340Mcs

繰返周波数-------------------------------------- cps

パルス幅 ----------------------------------------0.0001μs

尖頭電力出力-------------------------------------0.1w

測定方式-----------------------------------------最大感度法

出力管-------------------------------------------T-304

受信機検波菅-------------------------------------UN-955

空中線 ------------------------------------------ダブレット

IF、mcs .----------------------------------------?Mcs

受信利得-----------------------------------------? db

最大範囲-----------------------------------------10m~150m

測距精度-----------------------------------------5%

測方精度-----------------------------------------°

電源---------------------------------------------直流回転式交流発電機

重量---------------------------------------------30 kg

製造---------------------------------------------東芝

製作台数-----------------------------------------100

[a1] Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946

[a2] 「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会

電波高度計

電波高度計は電波探信儀出現前、昭和八年頃、最も強く要望され、海軍航空廠は東北帝国大学工学部及び京都帝国大学理学部等に委託した研究結果を実用化することに大いに努力したが、遂にその目的を達成することに至らなかった。

しかるに昭和十八年、低高度用の高度計が要求されるに至り、予てより研究の過程にあった東京芝浦電気株式会社研究の周波数変調方式の電波高度計が、低高度用に設計換えされて始めて兵器化された。

本装置は送信機からの直接波と地表(海面)からの反射波との唸周波数の相対高度に対する直線性関係を利用したものである。

送信菅にはT304Aを用い、発振周波数は約400Mc、出力0.5Wで、発振回路の蓄電器容量を変化せしめて周波数変調を行ったものである。

送信機及び受信機は主翼の中に装備し、空中線は主翼の下部を反射板として水平に装備された。

実用高度は20乃至200米であり、昭和十九年一月に完成し、同年九月には雷撃用として実用された。

参考文献

戦史叢書 陸軍航空兵器の開発・生産・補給 昭和50年8月

陸戦兵器総覧 1977年3月 日本兵器工業会編

[a1] Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946

[a2] 「日本無線史」9巻 1951年 電波管理委員会

[a2] 「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会

ミリタリーエアクラフト 日本陸軍重爆撃機 2001年7月 デルタ出版

丸 7月号 平成9年7月 潮書房

日本陸海軍夜間戦闘機 モデルアート10月増刊号 平成13年10月

東京芝浦電気株式会社八十五年史 昭和38年発行