手製本活動(その20:製本教室)

平成27年01月22日実施した製本教室の制作模様です。

なお、前回の講座はカメラを忘れたため記録ができませんでした。

全体の教室模様です。

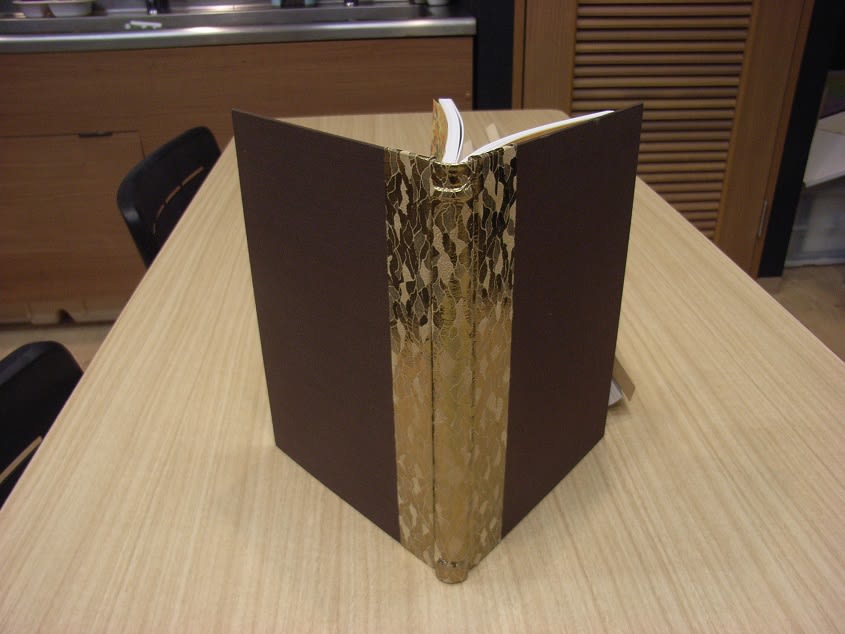

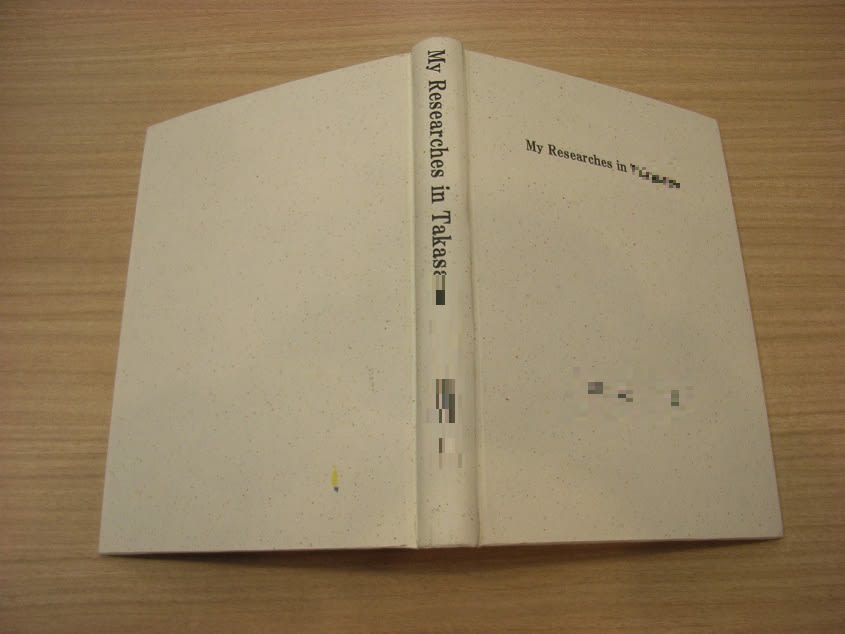

生徒さん作成の丸背製本です。今回は見返しの紙の接着がうまくいかず折れた状態のものが3人のかたで発生しました。少し糊の入れ具合に工夫したいとし思います。

また、250頁の本では、通常以上に本体部の紙に波打ちが発生しました。いままでにない現象なので何が悪かったのか原因の解明が必要です。

ただし、レーザープリンターを使用して印刷している関係上、多少の波打ちは発生します。

オフセット印刷機が理想ですが、個人では手が届きません。

おまけ:和文タイプライターの活字を使用した箔押し見本です。10ポ程度の大きさです。

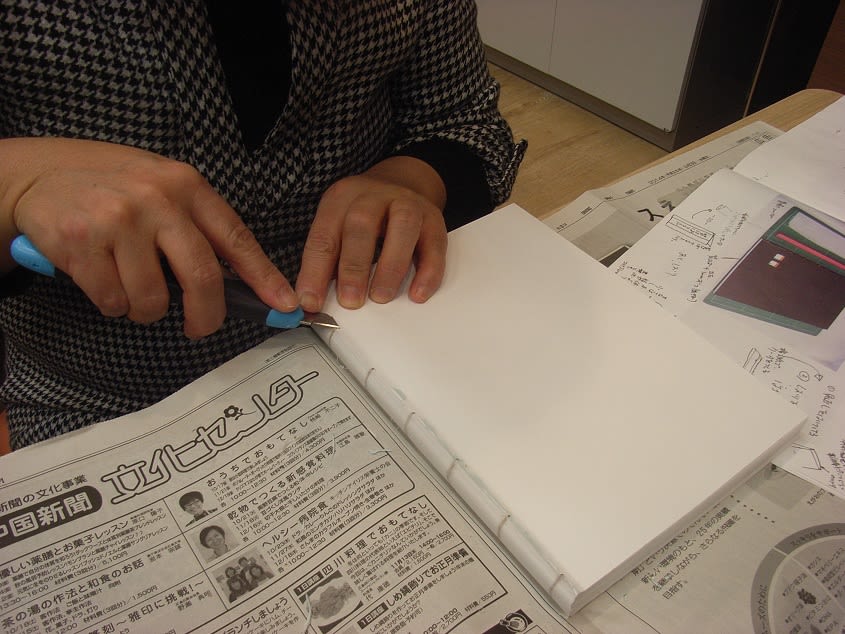

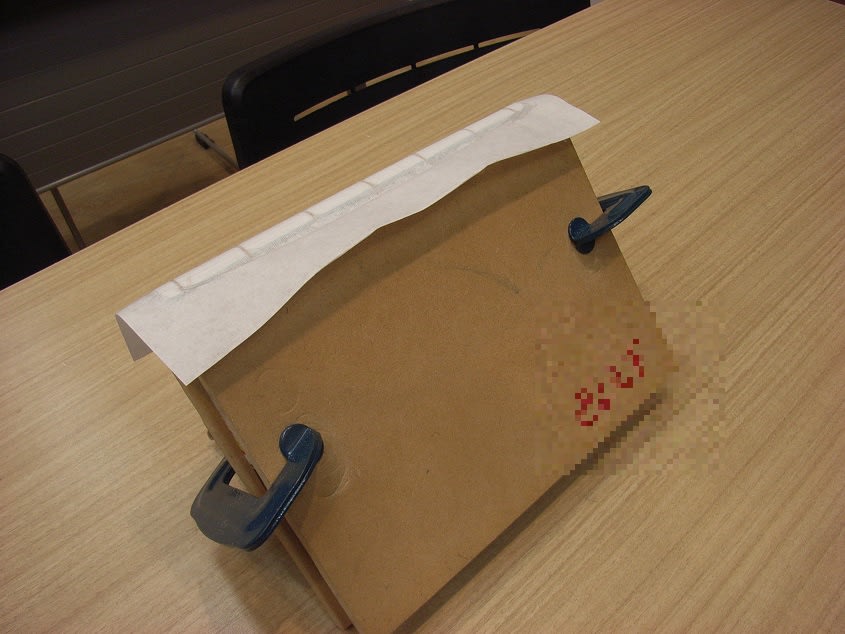

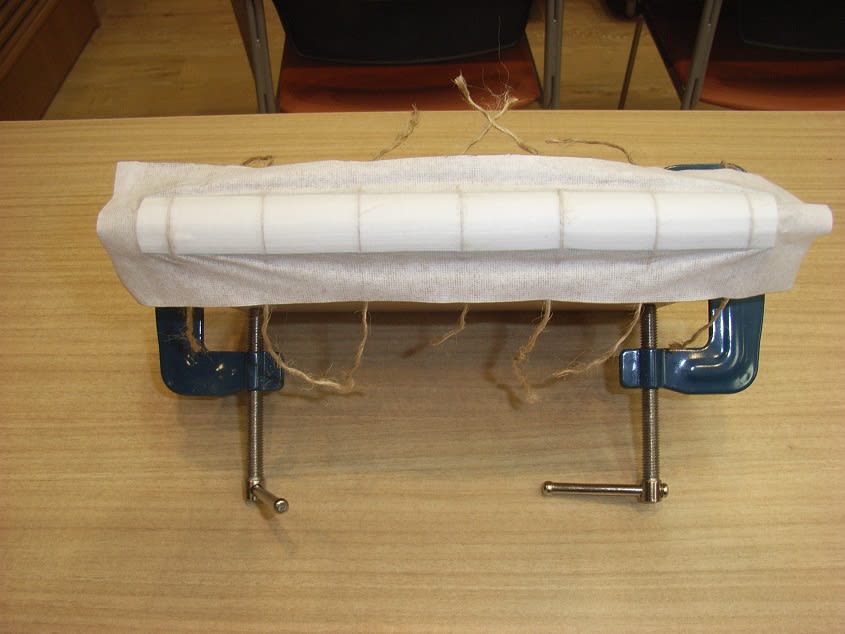

■目引き、背固めの工程の丸背チームの作業状況です。

①本体に紙バンドを巻き、丸い筒とヘラを使用して丸みだしを行います。

②金鋸で背に1.5ミリメール程度に深さの溝を切ります。

③背に水溶きボンドを塗り、切った溝に麻紐を入れていきます。

⑤最後に和紙を背に貼って完成です。

生徒さんの作品です。

Yさんの作品です。

Nさんの作品です。

Sさんの作品です。

Oさんの作品です。

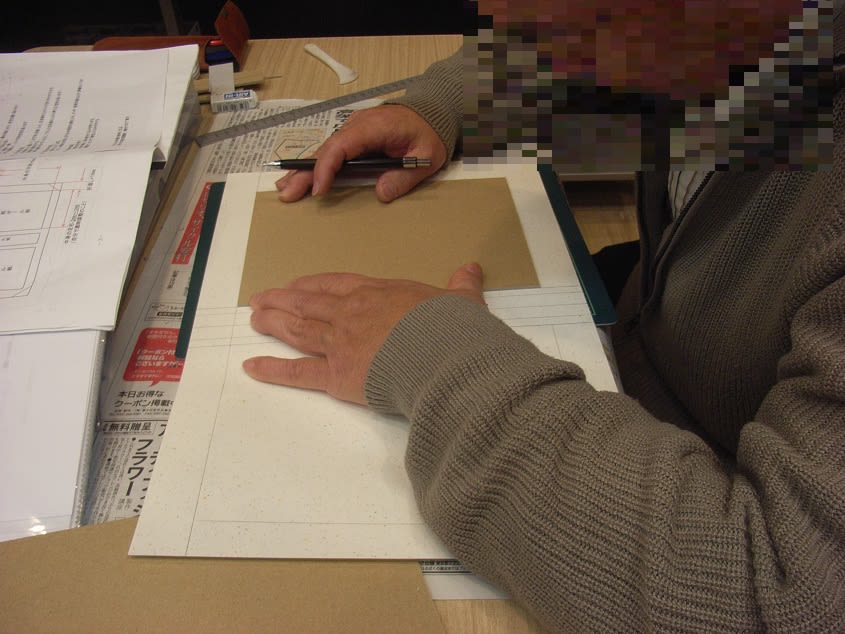

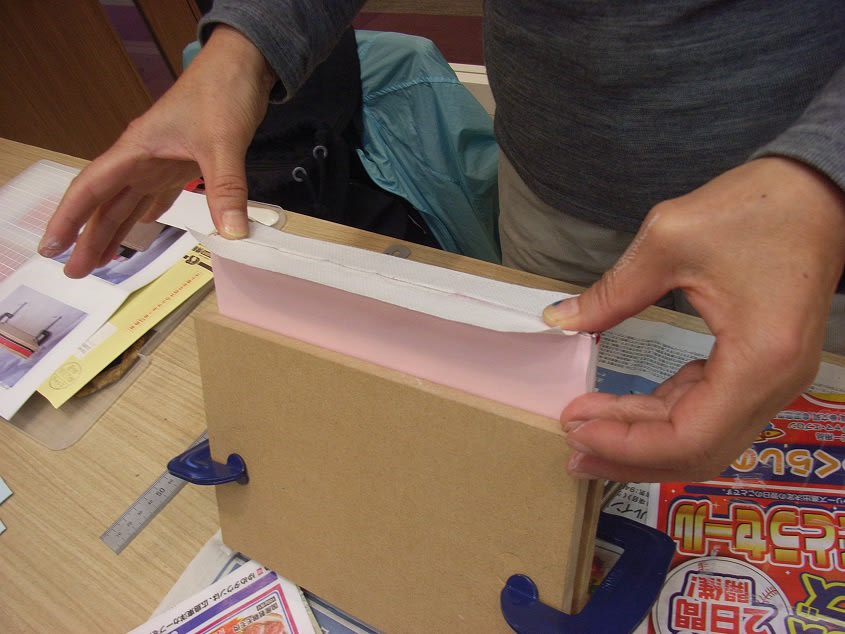

■本体部作成2:見返し、天地のやすりかけ、寒冷紗貼り、はなぎれ、しおり、クータ貼りの工程の丸背チームの作業状況です。

①捨紙をはがし、全体的にお掃除します。

②本来は裁断工程ですが、天をやすり(#240)がけし平らにします。

③クータを準備し、しおり紐や花布を教材の中から選び、見返しを貼ります。

④しおり紐、花布。寒冷紗の順番で背に貼ります。

⑤最後に、クータを背に貼って完成です。

Tさんの作品です。