九四式三号甲無線機三六号型通信機受信部の修復作業記録 その9 (2016年12月26日)

問題の第一中間周波トランス(IFT1)の件ですが、思い切って分解調査するこことしました。

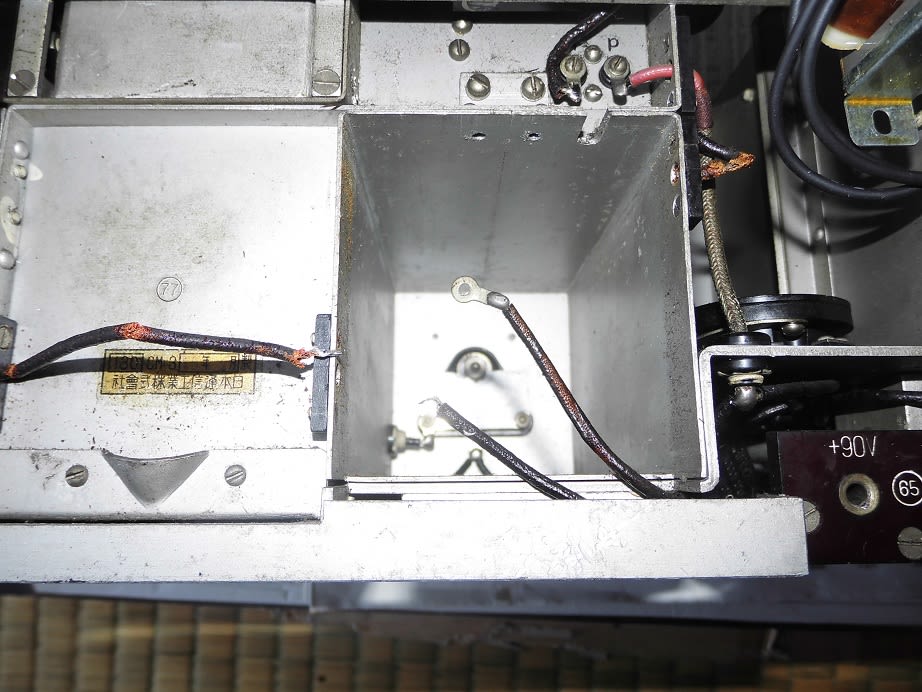

まず、トランスの端子の配線をはずします。

保存状態が悪かったこともあり、配線の被覆材がぼろぼろのため、少し曲げると被覆がはがれるため、取扱はに慎重に行う必要があります。

次に、本体からIFT1を引っ張りだします。

後は、IFT1の中身を分解して内部の備品を確認します。

部品番号69の中間周波増幅制御格子同調蓄電器乙250CM(277PF相当)のコンデンサーの容量不足と判明しました。

コンデンサーを新品と交換して終了ですが、調整用の補正バリコンのシャフトが硬化して動かせません。

これでは、中間周波トランスの調整ができません。

とりあえず、400Khzが通過できることを確認して、元に戻しました。

これで、一応動作するか確認試験です。

SGの信号注入試験では、出力を最大値にすると受信機は完全に動作することが確認できました。

アンテナを接続して、受信確認すると信号波をとらえることができません。

しかたないので、夜間の強電界の時間帯まで待ち、受信すると微弱ながら中国語放送の受信波をとらえることができました。

しかしながら、これでは実用レベルの受信機ではありません。

やはり、中間周波増幅段の利得不足が原因と思われます。

現行のIFT1を廃し、戦後の小型中間周波トランスを400Khzに改造して、外付けで対応するやり方に方針変更します。

94式3号甲無線機の本文は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/army_94-3-kou.html

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/