終戦時の第二海軍技術廠の組織体制について

第二海軍技術廠については、ほとんど資料が残ってないためどんな組織なのか知られていません。

ただし、第二海軍技術廠のキーワードでネット検索すると「第二海軍技術廠牛尾実験所跡遺跡」などがヒットする。

このことから、海軍の研究組織であることわかる。

更に、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から抜粋すると以下のとおりの研究組織であることが整理できる。

「海軍技術研究所」

海軍技術研究所は、航空機、化学兵器、通信機器(電気兵器)、電波兵器等、海軍技術に関する研究開発を行う日本海軍の機関である。

後に航空研究部が分離され、海軍航空技術廠に統合された。

沿革

1923年(大正12年)年3月24日、海軍技術研究所令(勅令第52号)が発布され]、4月1日、海軍造兵廠研究部、海軍艦型試験所、海軍航空機試験所を統合し、海軍艦政本部隷下の機関として東京府東京市京橋区築地に設立される。

1932年(昭和7年)4月1日、航空研究部を廃止。なお、航空研究部は横須賀海軍工廠航空機実験部・同航空発動機実験部と統合され、海軍航空技術廠が開設されている。

1937年(昭和12年)1月、電気研究部の編成が基礎研究、無線送信、無線受信、無線応用、音響兵器、電気応用の6科に改められる。

1940年(昭和15年)4月、音響研究部を新設。これは電気研究部で実施していた音響関係を分離したものである。

1943年7月、電波研究部を新設。

1945年2月、電気研究部、電波研究部、音響研究部を廃止これらの研究部は第二海軍技術廠に移管された。

1945年11月30日、海軍省廃止とともに解体された。

「海軍航空技術廠」

海軍航空技術廠(はじめ“航空廠”のちに空技廠と呼称される)は、航空機研究をしていた海軍技術研究所航空研究部、横須賀海軍工廠航空機実験部・同航空発動機実験部を統合して作られた、日本海軍航空機に関する設計・実験、航空機及びその材料の研究・調査・審査を担当する機関であり、横須賀鎮守府の管轄下。

1932年(昭和7年)3月23日海軍航空廠令(勅令第28号)が発布され、4月1日、海軍の追浜飛行場に隣接して海軍航空廠を設置。

1939年(昭和15年)4月1日、海軍航空技術廠に改組・改称。

1941年に電気部を設置。後に横浜市金沢の支廠に移転。

1945年(昭和20年)2月に本廠は、第一技術廠に改編。一方の支廠は電波本部と統合、技術研究所の一部を加え、電波、音波、音響関係専門の実験機関である第二技術廠に改編。

1945年(昭和20年) 2月15日:本廠が「第一海軍技術廠」に改称。支廠も「第一海軍技術廠支廠」に改称。さらに、支廠のなかの電波、音響部門を独立させ「第二海軍技術廠」を開設。第二海軍技術廠については、本部は支廠の構内にあるが、航空関連の第一技術廠とは異なり、電気、電波、音響に関する別の実験研究機関である。

ようは、第二海軍技術廠とは、終戦末期の1945年(昭和20年)2月15日に海軍技術研究所と海軍航空技術廠の両組織を抜本的に組織改編して艦船、陸上、航空機に関する電気、電波、音響の研究部門と製造部門を一元管理して研究成果を出すことにあった。

第二海軍技術廠の敗戦時の電波兵器研究実験の状況について(GHQ報告資料)については下記のとおりである。

昭和20年8月 研究実験の状況(電波兵器関係)第二海軍工廠

http://minouta17.livedoor.blog/archives/28875362.html

第2海軍技術廠 電波研究部 組織体制(終戦時)について

※注 組織名称は海軍技術研究所で用いられていた「部」「科」「班」に準ずることにした。

電波兵器部 第1科

第1班: マグネトロン管に関する研究

第2班: "A "装置の研究

電波兵器部 第2科

第1班:電子管に関する研究

第2班:スーパーUHF帯機器の研究

第3班:部品・材料に関する研究

第4版:アンテナシステム研究(横須賀航空隊と共同研究)

電波兵器部 第3科

第1班:夜間戦闘機用レーダーの研究

第2班:小型哨戒機用レーダーの研究 N-6型、M-13型IFF、H型誘導レーダー

第3班:戦闘機誘導用レーダーの研究、大型機用レーダー(ロッテルダム型)の研究

第4班:「センチメートル波」レーダーの研究

第5班:哨戒機用レーダー(H-6)の研究、FK-3、FK-4

第6班:アンテナの研究

電波兵器部 第4科

第1班:艦船搭載型レーダー探知機、夜間戦闘機搭載レーダー(玉3)、短波方向探知機

第2班:IFFの研究、無線ビーコンの研究、ブラインドランディング

第3班:インパルス波に関する理論的研究、水晶検出器の研究、アンテナの研究

電波兵器部 第5科

第1班:電気モーター、発電機、モータージェネレーターに関する研究

通信部 第1科

第1班:周波数規格に関する研究

第2班:多チャンネル通信に関する研究

第3班:電波の伝搬に関する研究

通信部 第3科

第1班:無線電話に関する研究

第2班:空中無線電信装置の研究

第3班:送信機に関する研究

第4班:受信装置の研究

通信部 第4科

第1班:有線通信に関する研究

通信部 第5科

第1班1:ラジコン機器に関する研究

電波兵器部 生産課

電波兵器部 企画課

電波兵器部 検査課

電波兵器部 第一機械工場

電波兵器部 第二機械工場

Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946

NavTechJap 報告書、 "日本の実験用レーダー"、分冊E-12からの抜粋

添付資料(B)

電波兵器部・通信部の活動概要

第二海軍技術研究所

1945年9月

(翻訳)

電波兵器部 第1科

第1班: マグネトロン管に関する研究

昭和19年、センチメートル波のレーダーへの応用が極めて重要であることから、マグネトロン管に関する基礎的問題を研究するため、静岡県島田町に研究室を設置した。 この研究は順調に進み、マグネトロン発振の理論的なメカニズムを明らかにしたが、この戦争には間に合わなかった。

第2班: "A "装置の研究

センチメートル波の応用として、無線制御による起爆装置の点火方法が研究されていた。 高射砲弾の中に適当なアンテナと起爆装置を設置し、地上から放射される鋭い指向性のセンチ波によるアンテナ電流で砲弾を爆発させることができるのである。

アンテナ電流で直接爆発を起こすには、送信電力が極めて大きくなければならない。 そこで、強力な発振器の製作に力が注がれた。 10〜20センチメートル波で50キロワットの入力の発振器が完成し、テストに入ったところである。 このため、鋭いビーム波が得られるはずの直径10メートルのパラボラアンテナで、実際の試験を行う段階まで来ていた。

電波兵器部 第2科

第1班:電子管に関する研究

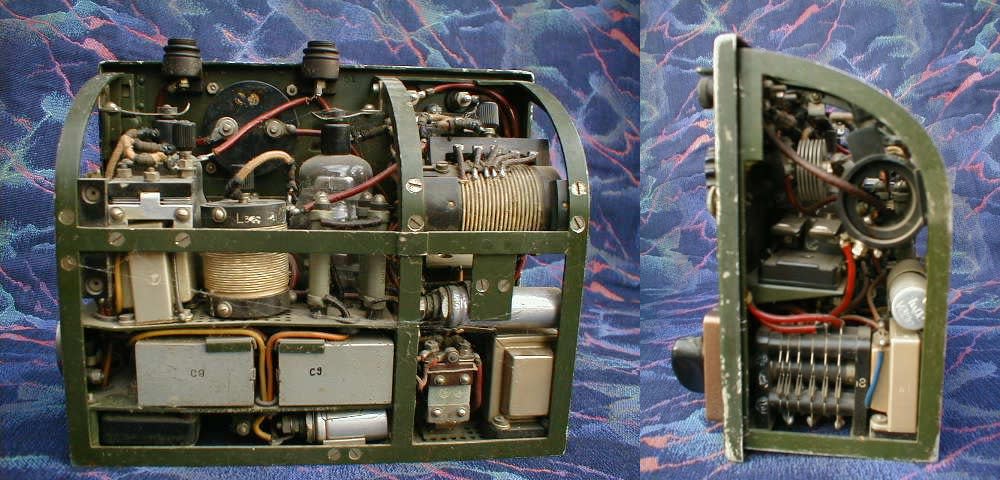

このグループは、レーダーや通信機器によく使われる電子管の研究を行っている。

4月14日、目黒支所の研究室は焼失し、メーカーと根岸実験場で作業が続けられた。

(1)受信管のチェック:FM2A05、「ソラ」、RE-3など、よく使われる受信管の品質チェックを常時行っていた。

(2)送信管のチェック T-304、T-304A、T-321など、一般に使用されている送信管の品質チェックを常時行った。

(3) 新設計真空管の研究 デシメートル波用大出力発振管、二次放射増幅管、速度変調管、デシメートル波用高周波増幅管等の開発研究を行った。

第2班:スーパーUHF帯機器の研究

日本無線の研究所では、10センチレーダーの受信兼送信の回路設計、スーパーUHF用水晶検出器、変調用放電管とその回路、センチ波レーダー用放射装置などの研究を行った。

第3班:部品・材料に関する研究

部品・材料の標準化、部品・材料の試験技術開発、高周波材料の開発・試験などの課題が与えられた。

第4版:アンテナシステム研究(横須賀航空隊と共同研究)

航空レーダー・通信機器用高効率アンテナを開発するための研究を行った。

電波兵器部 第3科

第1班:夜間戦闘機用レーダーの研究

夜間戦闘機用に設計された60センチレーダーは、有効距離が不十分であったため、戦場では使用されなかった。 そこで、送信機の出力や受信機の利得を上げるための基礎研究が行われた。 夜間雷撃用爆撃機での飛行試験が行われていた。

第2班:

(1) 小型哨戒機用レーダーの研究 N-6型:小型哨戒機用の1.2mレーダーを数セット製作し、テストした。 飛行試験の結果、飛距離不足であることが判明。 そこで、N-6型レーダーの改良研究が開始された。 改良の課題は、陽極変調方式の採用、送信機の高空特性の向上、受信機の高周波部の空洞共振器の利用による感度の向上、インパルス波の幅を狭くすることによる距離測定精度の向上と目標物の識別能力の向上であった。 八王子市の日本無線の工場が空襲で焼失した際、全数紛失した。

(2) M-13型IFFとM-13型改良型。 海軍で最も多く使用されている13式及び11式K型警戒レーダーと連携し、敵味方を識別する特殊信号を発信する空中装置の研究が競われた。 その性能は十分とは言えないが、この装置は生産され、運用が開始された。

(TH型誘導レーダー:船上に設置した受信機と送信機により、味方船を探知し誘導するためのものである。 陸上機器にはL-3型探照灯制御レーダーを使用し、船上にはM-13型レーダーを使用した。テストでは許容できないほど短い運用距離だったため、この実験は中止された。

第3班:

(1) 戦闘機誘導用レーダーの研究(HAMA-62)(陸上)。 13式警戒レーダー(波長2m)は既に陸上・航空機(?)装備されているが、有効距離と精度に難があった。 そのため、迎撃戦闘機の誘導に使用することはできなかった。 62式B型はアンテナ系を改良し、11式レーダーの指示器を使用することで、内陸部の敵機発見能力を向上させた。 試用テストは成功した。 このセットは茅ヶ崎で見ることができるが、終戦までに生産設計を完了させることはできなかった。

(2) 高度表示付き戦闘機誘導用レーダーの研究

(HAMA-61)(陸上):海上の敵の位置を測定するためのレーダーである。 実機が製作されたが、度重なる空襲で完成には至らなかった。 テストは茅ヶ崎にあるが、これも空襲で被害を受けた。

(3) 大型機用レーダー(ロッテルダム型)の研究(かすみ51号)。

このレーダーは飛行機からパノラマスキャンを得るためのもので、220型センチレーダーから発展したものである。 三沢で試作されたが、満足のいく結果は得られなかった。

第4班:「センチメートル波」レーダーの研究

105-S2型と220型レーダーは海軍の艦艇用で、船舶の探知と位置確認を目的としたものである。 2-2型と105-S2型レーダーは送信用と受信用の2つの電磁ホーンを持つもので、その改良を試みた。 この装置は陸上用だけでなく、大型の艦船への搭載も想定されている。 方位角測定は比較法によって得られる。 220型レーダーは放物面反射鏡(直径1.7m)を持ち、最大法で方位を測定する。 中型船、大型船での使用を想定している。 テストでは次のような結果が得られた。

戦艦から戦艦へ

型式 範囲(Km) △R(meter) △e(degrees)

105-S2 35 100 0.5

220 40 100 0.6

注 連続トラッキング ポイント・バイ・ポイント測定

△Rはレンジの誤差(メートル)

△eは方位の誤差(度)

しかし、終戦間際には大型艦が少なくなったため、レーダーは設置されなかった。 220型では、連続追尾が可能な「直接指示極大法」の取得に取り組んだが、実験は未完成であった。

第5班:

(1) 哨戒機用レーダー(H-6)の研究:哨戒機用レーダーの中で最も使用頻度が高く(波長2m)、大型機、中型機に搭載されている。 このレーダーの電源を12ボルトから24ボルトに再設計中であった。

(2) 小型機用レーダーの研究(FK-3):2〜3人乗りの飛行機用に開発されたレーダー。 重量、大きさはH-6型よりはるかに小さく、性能はH-6型の約80%である。 本年4月に試作装置が完成し、生産・実用化している。

(3)大型機用レーダーの研究(FK-4)。 H-6型レーダーの1.5~2倍の飛距離を得るための改良研究を行った。 送信機の出力を上げ、変調器系を改良した。 7月末にはテストが終了し、その性能は十分であることが証明された。 しかし、終戦までに実用化されることはなかった。

第6班:アンテナの研究

(1) 哨戒機用レーダーアンテナ(5式アンテナ)の研究。 このアンテナは前面1個、側面2個の計3個の八木アンテナからなり、H-6型とFK-3型レーダーに使用された。 両レーダーとも同じアンテナを使用し、切り替え時に周波数変化が生じないように設計されている。

(2) 機体内アンテナの研究:このアンテナは高速機への搭載を想定している。 このアンテナは高速機への搭載を想定したもので、機体内の左右に設置されている。 切り替えを行うことで、比較法によりターゲットの方向を測定することができた。 このアンテナをH-6型レーダーで使用したところ、5式の約8割の性能であった。 このアンテナはちょうど実用化されたところであった。

(3) 後方用アンテナの研究。 陸上攻撃機の尾翼に取り付けるアンテナで、試験準備中であった。

電波兵器部 第4科

第1班:

(1) 艦船搭載型レーダー探知機(レーダーインターセプト)の研究。 艦船搭載用レーダー探知機は、戦闘水上艦や潜水艦に搭載して使用される。 周波数帯はセンチグループ(3センチから75センチ)とメーターグループ(0.75メートルから4メートル)の2つに分けられる。 受信範囲は視線距離を大きく超えている。

(2) 航空機搭載レーダー探知機に関する研究 航空機搭載レーダー探知機は、航空機や戦闘機の偵察用として開発されたものである。 波長は0.5mから3.7mまで。 波長は0.5mから3.7mで、機体の両側に2組のダブルアンテナを設置する。 機械的な自動切り替えにより、バイノーラル方式またはA-N方式で方向が示される。

(3)夜間戦闘機搭載レーダー(玉3)の研究。 双発の夜間戦闘機用レーダーである。 アンテナ、送信機、受信機は前部ナセルに設置される。 アンテナビームは、磁気結合コイルを回転させることにより電気的に回転させる。 ポーラーインジケータ方式を採用しており、「最大」方式である。 高度5000mでは、中型機に対して最大4.5km、最小可搬距離は600mとなる。 ピーク出力は3キロワットである。

(4) 短波方向探知機。 この方向探知機は空輸され、前線基地で信号の遮断とホーミングの補助に使用されるものである。 アドコックアンテナは長さ4メートル、スパン4メートルである。 短波受信機は2.5メガから7メガ、4メガから10メガをカバーする。

第2班:

(1)IFFの研究:航空機搭載用IFFは偵察機や戦闘機を想定している。 航空レーダーと組み合わせて使用し、1.5mから6mまでの長さをカバーする。 この帯域内のすべての波長でコード化された信号が送信される。 精度と性能の実験的試験は完了しなかった。

(2) 無線ビーコンの研究。 航空機、船舶用のビーコンである。 使用波長は1000メートル(50キロワット、1キロワット)、100メートル(80ワット)、50メートル(30ワット)である。 A-Nコース表示で、精度は20以上。 50mビーコンは完全な目視による指示であるが、実験は完了していなかった。

(3) ブラインドランディングのローレンツシステムに関する研究。 これはドイツの方式を真似たものである。 波長は9メートル、出力は500ワット。

第3班:

(1) インパルス波に関する理論的研究。 インパルス発生器の基礎理論および設計について研究した。 当面の目的は、夜間戦闘機用レーダー「玉3」の最小可搬距離を向上させる回路の開発であった。

(2) 水晶検出器の研究。 センチ波レーダーの受信に適した水晶検出器を開発することが目的であった。 3センチ波から75センチ波までの帯域で均一な受信が望まれた。

ニッケルのコンタクトフィーラーを持つパイライト結晶を開発した。 金属シリコンの結晶の実験が行われていた。

(3) アンテナの研究 オールウェーブ、オールラウンドの各種アンテナを徹底的に理論的に研究し、いくつかの実用的な設計を開発した。 O型アンテナは4mから7.5mの範囲をカバーする。 球形アンテナは3センチから10センチをカバーする。

0.5メートルから3.7メートルの全波ラケット型アンテナは、空中レーダー迎撃用として設置が検討されていた。 また、同じ用途で、スリット型回転ビームアンテナも検討されていた。

(4)ゴニオメータアンテナ結合器の研究:夜間戦闘機用レーダー「玉3」に使用されているゴニオメータアンテナ結合器の最大利得を把握することを目的としたものである。

(5) 航空機搭載レーダー探知機用回転ビームアンテナの研究。 全周囲O型アンテナとゴニオメータカプラ付きダブレットアンテナを用いて回転ビーム特性を得るアンテナシステムを開発することが課題であった。 利得2.7dbの満足できるアンテナを開発した。

(6)全視界型方向探知機の研究。 短い間隔で信号を受信し、同時に複数の信号を受信する方向探知機を開発することを目的とした。

電波兵器部 第5科

第1班:電気モーター、発電機、モータージェネレーターに関する研究

航空機搭載レーダーや通信機器、電気機器などの電源は非常に精密である。 モータの性能は、機器全体の効率に大きく影響する。 そこで、詳細な研究・試験が開始された。

試験対象となったのは、次のような装置である。

(1)FK-3レーダー用250ボルトアンペア電動発電機:この機械の定格は、直流入力電圧13.5ボルト、単相交流電圧110ボルト、毎秒400サイクルである。

(2) 無線高度計用定速モーター。 この特殊なモータに要求される仕様は、入力電圧20の変化に対する速度変動が1%以下、負荷時トルク変動が50c/s以下であること。 また、ブラシ接点、スプリング、コミュテータの磨耗に対する対策も検討されていた。

(3) 51型レーダー用1.5キロボルトアンペア電動発電機:直流入力27ボルト、三相110ボルト、400サイクル/秒の交流電流を発生させるもの。 このセットの自動電圧調整器は研究中であった。

(4) FPレーダー用25ワット発電機。 直流入力電圧27ボルト、直流出力250ボルト、0.1アンペア。 この機械から発生するノイズを除去する方法を研究した。

通信部 第1科

第1班:周波数規格に関する研究

第2班:多チャンネル通信に関する研究

第3班:電波の伝搬に関する研究

通信部 第3科

第1班:無線電話に関する研究

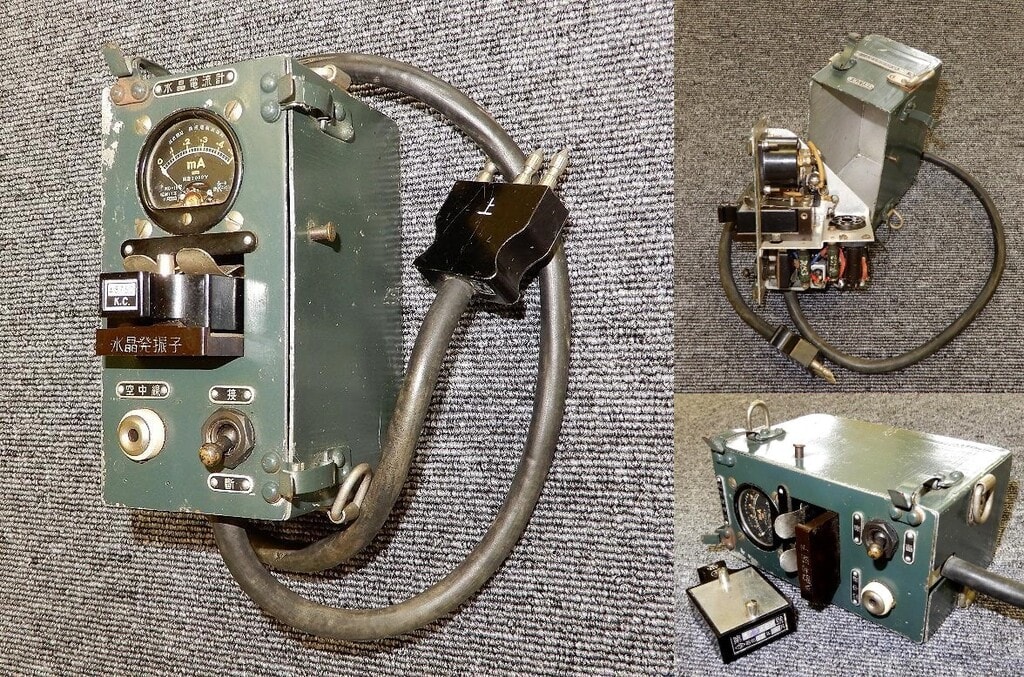

第2班:空中無線電信装置の研究

第3班:送信機に関する研究

第4班:受信装置の研究

通信部 第4科

第1班:有線通信に関する研究

通信部 第5科

第1班1:ラジコン機器に関する研究

電波兵器部 生産課

概要

レーダーと通信の試作品をすべて生産するのが生産セクションの仕事である。 そのため、多くのメーカーと密接な連絡を取り合っている。

この課の事務所が敵軍の攻撃により焼失したため、記録、書類等すべて焼失した。 いくつかのメーカーも同様な被害を受けた。

1945年8月初めには、次のような装置が生産されていた。

装置名 メーカー名

レーダー22型C ニチク(日蓄工業株式会社?)、安立、日立

22型Cレーダー用受信機 日本無線

3-A型レーダー探知機 七欧無線

3-B型レーダー探知機 住友通信、七欧無線、アンリツ

5型レーダー探知機用表示器 七欧無線

放射パターン測定器 沖

方向探知機(全波) 日本無線

携帯型方向探知機 97型 安立

方向探知機3型 富士通信機

方向探知機(中波) 日本無線

電波兵器部 企画課

概要

企画課は、企画グループと設計グループの2つのグループから構成されている。 企画グループには他の課の課長も所属し、研究・実験のマップを作成する。 第2班は、実験室に必要なすべての装置の設計を行う。 しかし、実験者がメーカーから直接購入する場合もあるので、細かい設計は必要ない。

設計部の図書室には、約6000枚のシートと30冊の教本がある。

電波兵器部 検査課

概要:

生産課の管理のもとに生産されているすべてのレーダーおよび通信機器を検査することを任務とする。 また、生産工程に合わせた設計変更もこのセクションの権限である。 仕事はほとんど製造工場で行われた。

事務所は東京支所と金沢[釜利谷]本部の2カ所にある。 東京支所は艦船搭載機器と陸上機器を担当し、金沢[釜利谷]事務所は航空機搭載機器を担当する。

検査に合格した航空機搭載機器は軍需局へ、艦載機・陸上機は当部門の製造課へ納品される。

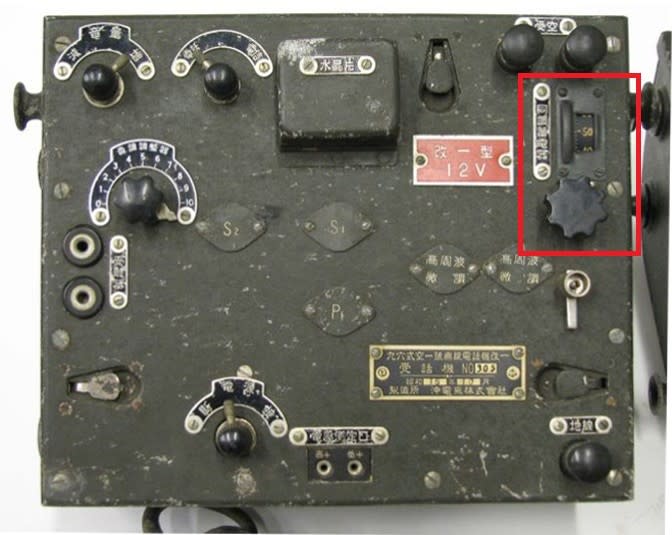

原則として在庫を持たないため、手元にあるのは以下の機器のみである。 航空機無線電信装置96-3型、96-4型、19-3型、98-4型、航空機レーダー3-6型、周波数計99-1型、超高周波96型、96-1型、レーダー周波数計1型など。

電波兵器部 第一機械工場

概要

研究所での実験に必要な各種装置の製作が主な仕事である。 また、海軍航空本部からの依頼により、簡易レーダー、通信機器等の製作も行っている。

地下工場

地下工場では、次のような作業を行っていた。

(1) 簡易型真空管試験機

(2 ) 電話機用変調器の増設

(3) H-6型レーダーの24V電源への再構築

(4) H-6型レーダー用補助表示器

(5) 電池電極の金型

電波兵器部 第二機械工場

概要

第一機械工場と同様、東京支所の研究所で使用する実験装置や器具の一部をここで製作する。 しかし、設備が不十分であり、大量に製作することはできない。

最近、米軍爆撃機の来襲があり、機器類の保管に適当な場所を探していた。

添付資料(A)

尋問した日本の関係者

記録

I.U. - 帝国大学

E.E.S. - 電気工学部門

C.E.S.-化学工学部門

S.S. - サイエンスセクション

氏名 学校名・卒業年 専門分野

名和武技術中将 東京大学工学部電気工学科1917年卒 東京大学工学部化学科1919-1923年卒 レーダー及び通信部長

高原大佐 海軍兵学校1919年卒 東京大学工学部電気工学科1932年卒 第四課長(迎撃レーダー、電波ビーコン、方向探知機)。

矢島技術大佐 東北大学工学部電気工学科1924年卒 名和武氏の秘書官及び生産課長

有坂磐雄技大佐 海軍兵学校1923年卒 東北大学工学部電気工学科1934年卒 無線通信部第3課長(無線機器担当)

兵頭技術中佐 東京大学工学部化学科1936年卒 高周波材料・部品研究員

桂井誠之助技術中佐 東京大学工学部電気工学科1936年卒 陸上・航空機用レーダー(51、61、63型)研究員

森精三技術中佐 東京大学工学部電気工学科1937年卒 艦船用レーダー(cm波、22型)研究員

辻田技術中佐 京都大学理学部物理学科 航空機用レーダーの研究員(メートル波、FE-3、FH-3、FE-4、E-6)

神谷技術中佐 東北大学工学部電気工学科1936年卒 高周波部品、真空管の研究員

松井中佐 海軍兵学校1934年卒 大阪大学理学部物理学科1942年卒 横須賀支所研究主任(艦船搭載型及び陸上型無線・レーダーの設置に関する研究)

杉山技術中佐 早稲田大学理工学部電気工学科1940年卒 横須賀支所高周波ケーブルの研究員

緒方技術中佐 東北大学工学部電気工学科1941年卒 陸上レーダー(cm波、61型)研究員

河津技術中佐 東京大学工学部電気工学科1941年卒 陸上レーダー研究員(メートル波、14、62型)

山根技術中佐 京都大学工学部電気工学科1942年卒 航空レーダーとその対策について研究員

森中佐 海軍兵学校1940年卒 レーダー訓練学校教官

高柳健次郎博士 蔵前工業技術専門学校1921 年卒 名和氏顧問、第三課長(レーダー)

新川浩技師 早稲田大学理工学部電気工学科1933 年卒 レーダー研究員(メートル波、L-2、L-3、S-3、S-24、N-6、M-13型 など)

町山技師 東京大学大学理学部物理学科卒 cm波用高周波回路の研究員

鈴木技師 東京物理学校 1929年卒 航空機搭載レーダー(メートル波N-6)の研究員

上南技師 米国ワシントン大学1934年卒 航空機搭載レーダーの妨害及び方向探知機の研究員

木村氏 早稲田大学 1930年卒 高原氏の顧問(国立電気技術研究所の高周波計測器の研究員)

西山氏 米国ユタ大学1932年卒 通訳

参考資料

海軍技術研究所・電波研究部の組織(昭和19年2月14日)

参考文献

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946 E-12

日本海軍エレクトロニクス秘史 田丸直吉 原書房