放送局型第122号受信機 修理記録 その3(令和4年08月23日)

その2(令和4年08月23日) 配線と動作確認等の作業

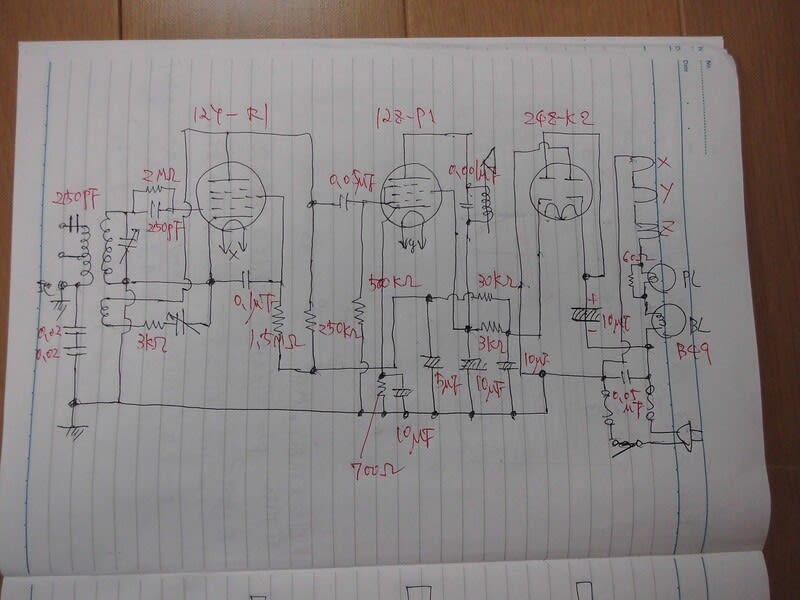

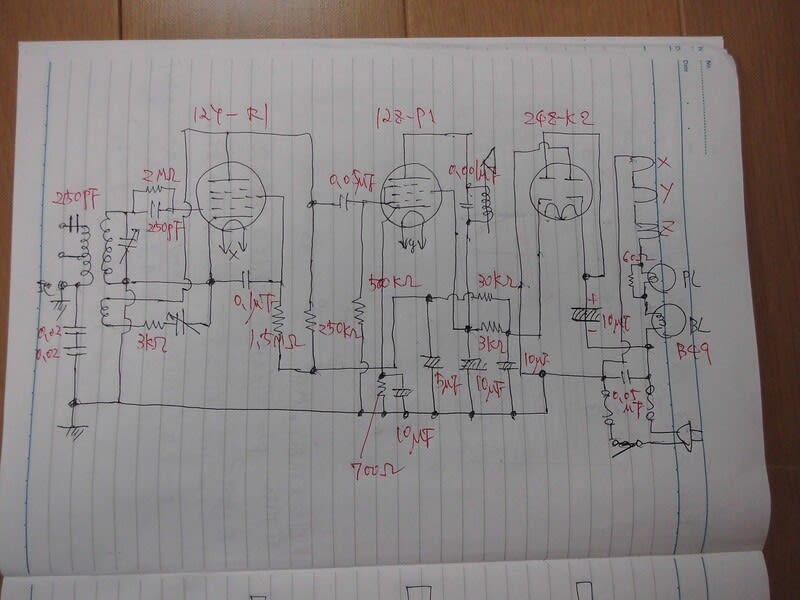

感電対策のため、正規の両波倍電圧整流から半波倍電圧整流回路に回路変更していますが、そのほかの変更はありません。

抵抗器については、昔の雰囲気も大切ですので新品のL型抵抗器を用意しました。

蓄電器については、昔のペーパーコンデンサーの使用はご法度ですので、フィルムコンデンサーと電源部には電解コンデンサーを用意します。

真空管については、新品も用意できますが、真空管試験機でテストOKとなった中古管をあえて使用します。

これは配線ミスや代用の安定抵抗管の設定ミスにより、大切なトランスレス管を破壊から防止するためです。

なお、放送局型第122号受信機用の安定抵抗管B-49については、1本所有していた記憶がありますが、どこをさがしてもありません。

断捨離でほかの真空管と一緒に売却したのかもしれません。

このため、今回は無極性コンデンサーによる代用品を作成しました。

とりあえず、配線を完了し、再度配線チェックを行い、動作確認のため火入れすることにします。

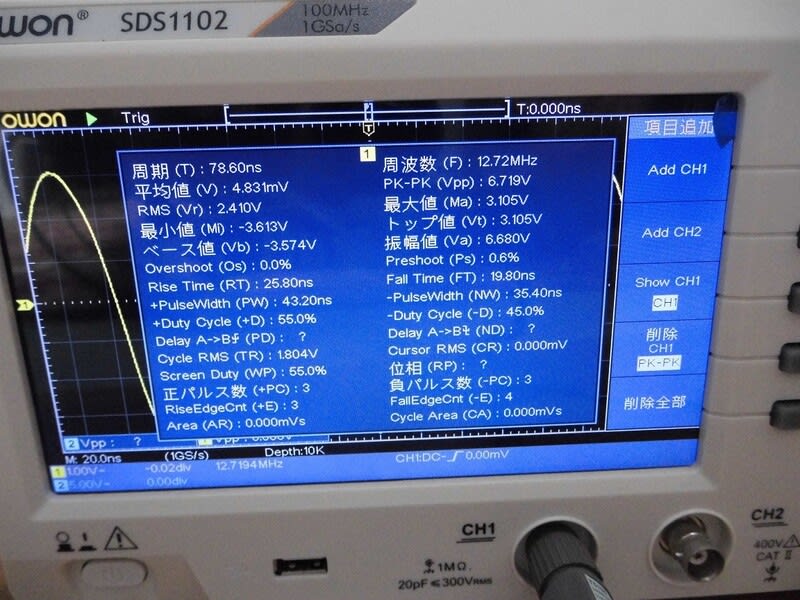

動作確認結果については以下の通りです。

・通電すると、大音量のブーンというハム音しかなく、全く受信していません。

・SGによる1200Khzの信号波を注入しても、反応はありません。

・ハムについては整流管24Z-K2の不良が想定されたため、全ての真空管を新品のものと交換して、再試験してもハムの状態に変化はありません。

・配線を再点検するも、問題はありません。

・試験環境の問題を考慮して、ACプラグの極性を反転して、再試験するとハム音が劇的に減衰するとともに、放送波を受信できるようになりました。

ただし、前回修理した放送局型123号のような殆んどハム音がない状態ではなく、なんとか実用できる程度のハム音に減衰しただけです。

・前回修理した放送局型123号では、ハム音はACコードの極性には無関係に殆んど影響はありませんでした。今回の放送局型122号との相違は、安定抵抗管かコンデンサーによる代用品の採用による差異しかありません。このコンデンサーによる代用品がどのように影響してハムを発生させているのかは不明ですが、代用品なら抵抗器を採用すべきところのようですが、10W対応の抵抗器の入手も時間がかかりそうです。

・受信性能は、単純な0-V-1方式なので近距離の放送局しか受信できず実用性は低いようです。

今回の放送局型122号の修復は、これにて一応完了とします。

R04.08.24追加検討

安定抵抗管の代用品の抵抗器の製作については、いつか後日と思っておりましたが、手元にホーロー型抵抗器300Ω10Wが見つかったので、早速実験してみました。

しかし、試験結果はコンデンサータイプと同じ結果となり、抵抗器の発熱は想像以上に上昇しています。

このため、コンデンサー型の代用品に戻しこととしました。

何故ハムが発生するのか、メカニズムを解明したいものです。

R04.08.25追加検討

安定抵抗管の代用品を使用したらハムが発生したと判断していましたが、いくら考えても論理的ではありません。

根本的に原因が間違っているのではないかという結論に至り、再検討することとしました。

ポイントは何故ハムが混入するのかとい一点のみです。

そう考えてみると、コンデンサーのアースポイントがシャーシに確実に接地していないのではないかとの疑いに至りました。

何故かというと本シャーシは灰色の塗料がなされていますが、このシャーシに中継ラグ板を直接ネジで固定しています。

本来、シャーシに中継ラグ板を設置するのであれば、ラグ板の接触面のシャーシが塗料を剥がしておく必要がありますが、テスターで問題ないと判断していました。

どうもこの設置工事で接触不良の可能性が考えられます。

このため、アースを確実にするため、シャーシ本体と中継ラグ板のアースポイントに配線を行って、確実にアースする作業を行いました。

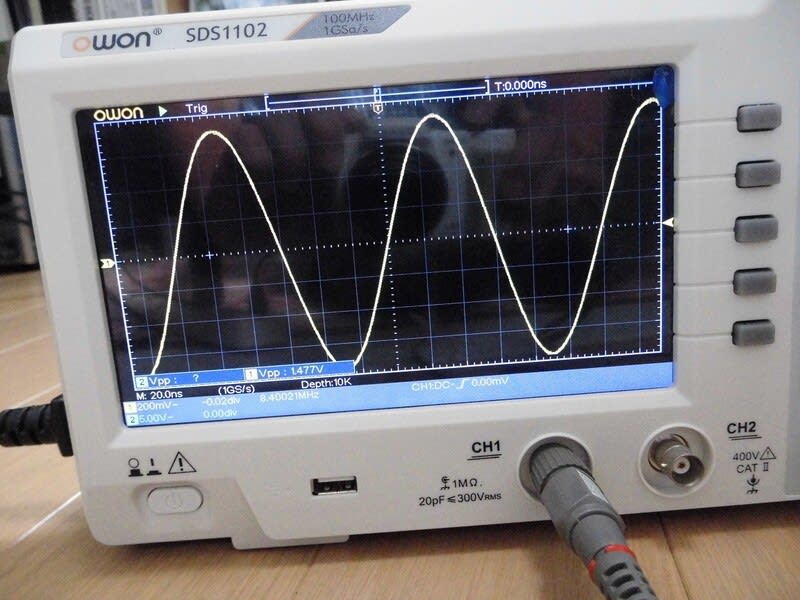

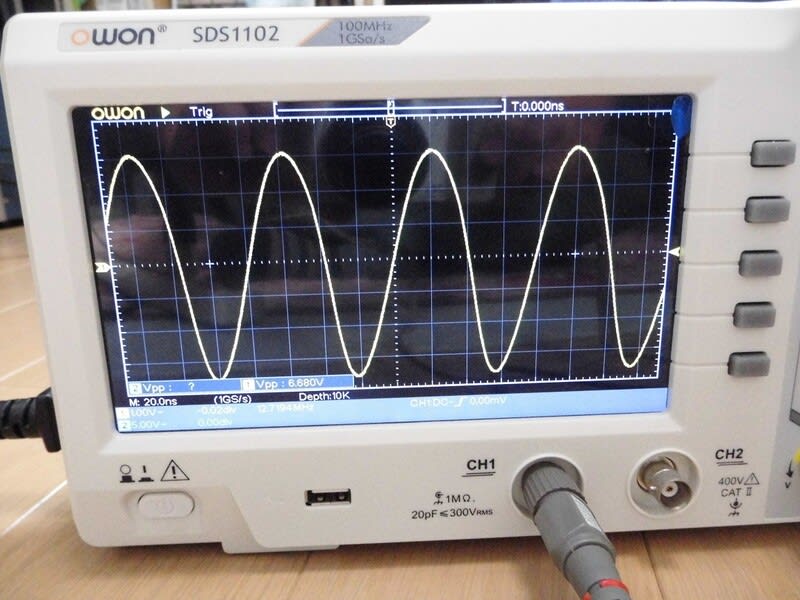

再度、動作確認試験すると、ハムの発生はなくなり、完全に受信機として動作することができるようになりました。

安易な部品取り付け工事がトラブルを発生させることとなり反省するばかりです。

参考資料

1.TV-7/U* Supplemented Data/追補データ参照のこと

12Y-R1 12.6 FR0-2340 21 0 B 3 31--------->60

12Z-P1 12.6 GR4-2350 39 ? B 3 40--------->54

24Z-K2 #1 25 GR0-5040 0 30 A 7 56------->80

#2 25 GR0-2030 0 30 A 7 56------->80

2.安定抵抗管の説明と代用品の考え方について

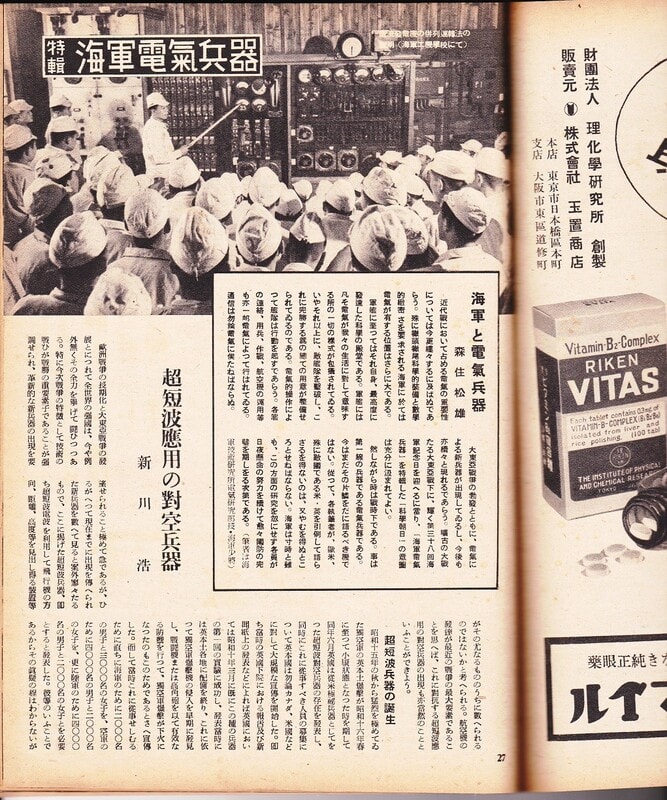

今日においては、安定抵抗管は貴重品であると同時に、その機能についても知る人も少なくなっています。

ラジオ受信機調整修理法(一般家庭用並びに国民型受信機編)からの抜粋です。

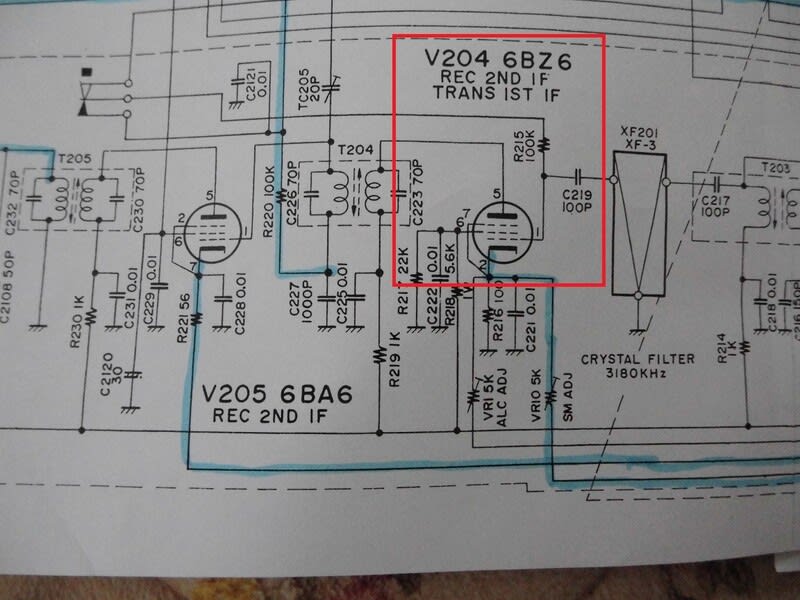

(1)放送局型122号において、安定抵抗管を用いる場合

安定抵抗管は水素を封入した硝子管内へ鉄の線條を挿入したものであって、これに電流を通ずる時は或る範囲内の電圧変化に対して殆んど電流が変化しないという特性がある。この特性を利用すれば、たとえ電灯線の電圧が或る範囲で変化しても、ヒーター回路を通じる電流は殆んど変化せず、受信機を安定に動作させることができるのである。

(2)抵抗を用いる場合

本機122号受信機のヒーター回路は、12Y-R1、12Z-P1、24Z-K2及びパイロットランプ(3V)の合成電圧は約51Vとなる。そして、電灯線の交流電圧を100Vとすれば、不足電圧は100-51=49Vである。この不足電圧49Vを抵抗(R)内で電圧降下すれば良いのであって、この際Rを通ずる電流は0.15Aであるから求むる抵抗の値は

R=49/0.15=327Ω

次にR内で消費される電力(W)は

W=(0.15)×(0.15)×327=7.3W

即ちRとしては330Ω10W程度のものを使用すれば良いということが判る。

ただし、欠点としては諸費電力が大きく、発熱し易いことである。

(3)蓄電器を用いる場合

コンデンサー内における消費電力が殆んど皆無であるという特徴はあるが、相当大容量のもの(電解コンデンサーは不可)が必要であるから実際にはあまり用いられていない。(昭和22年12月時点での話)

本機122号受信機のヒーター回路は、12Y-R1、12Z-P1、24Z-K2及びパイロットランプ(3V)の合成電圧は約51Vとなる。今、この降下電圧の合計をE1、コンデンサー内で降下すべき電圧E2を、それから電灯線の電圧をEとする。

ヒーター回路の電圧E1は、回路を通ずる電流Iと同相であり、コンデンサー内で降下すべき電圧E2は電流よりも90度位相が遅れているから、電灯線の電圧EはE1とE2をベクトル的に加えた値となり次の式が成立する。

E=√E1×E1+E2×E2

上式を変化して、E2の値を求めると

E2=√E×E-E1×E1

この式に数値を代入して

E=√100×100-51×51=√7399=86V

即ちこの際コンデンサーC内で降下すべき電圧は約86Vである。

次に、電灯線の交流50サイクル電流Iを0.15AとしてCの値を求めると

I=R/1/2πfC=2πfCE2

故に求むるCの値は上式を変化して

C=1/2πfE2となる。

上式に数値を代入して

C=0.15/6.28×50×86=0.0000062F=5.5μF

なお、電灯線の交流60サイクルの場合には

C=0.15/6.28×60×86=0.0000051F=4.6μF

※使用するコンデンサーは、無極性コンデンサであれば、ゼロ電位から上下する電圧を印加できるので、交流回路でも直接使用することができる。

無極性コンデンサはセラミックコンデンサやフィルムコンデンサが主流で使用できるが、有極性である電解コンデンサーはこの場合には使用することができない。

※注

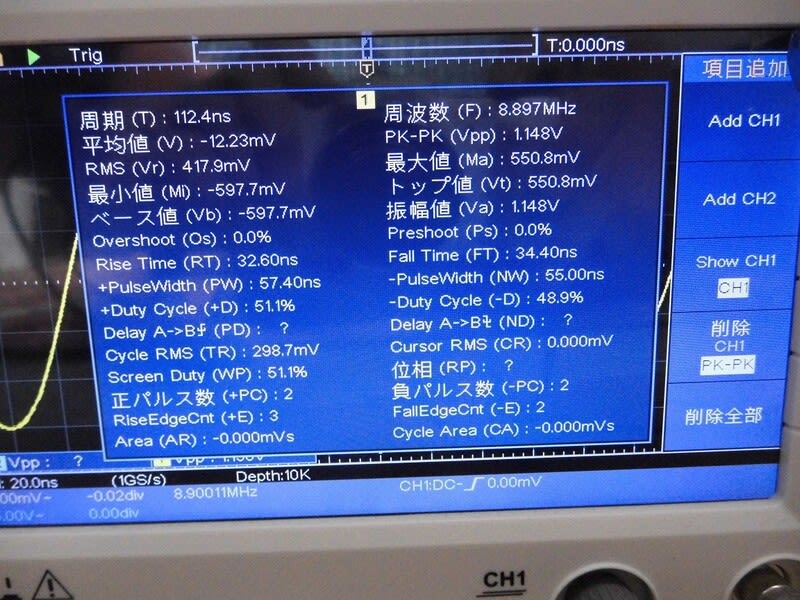

コンデンサーによる代用品は、設計値は4.6μFですが、ありあわせの資材のため4.3μFとなりましたが、端子間を実測すると85V(AC)でほぼ設計値の値に一致しています。

本文へ

参考文献

ラジオ受信機調整修理法(一般家庭用並びに国民型受信機編)大井修三 昭和22年12月

ANTIQUE JAPANESE RADIO/日本の古いラジオのホームページ

https://radiomann.sakura.ne.jp/HomePageTV7U/TV7Utable.html

真空管と共に(My Vacuum tube life)

http://mjseisaku3t.client.jp/rx-htm-2/123M-RX.html

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/