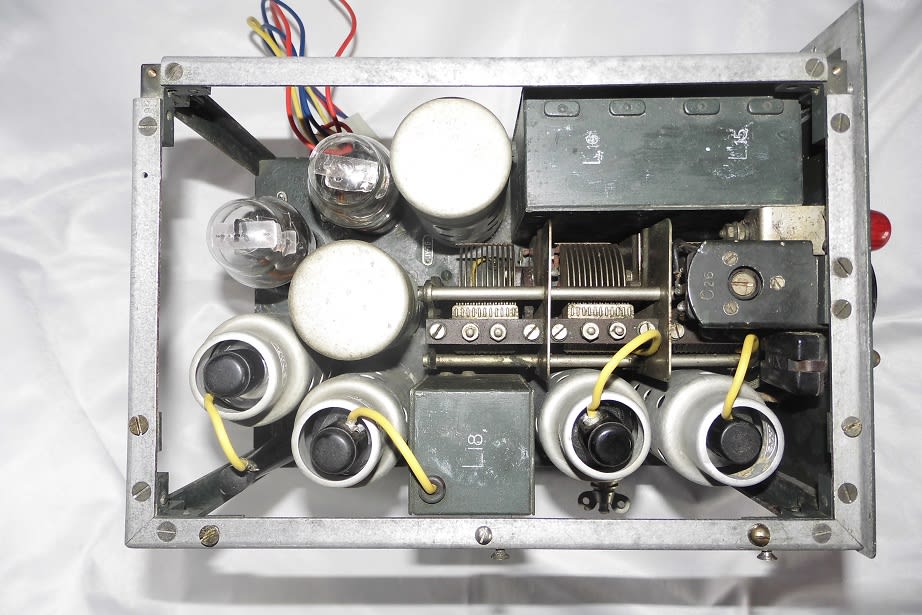

96式空2号無線電信機受信機部の定期点検記録 その1 (2016年02月02日)

1984年(昭和59年)頃に本機を入手しましたが、これが旧軍無線機の収集と修復を行う契機となりました。

修復には2~3年かかったと思いますが、アマチュア無線の世界から足を洗っていたせいで、修理道具や部品の入手には苦労しました。

この時期は特に真空管の絶滅期であり、戦時中のST管などは市場には出回らなく、また、インターネットによるオークションもない不遇な時代でした。

それでも、ここ広島では、松本ジャンクセンターにいけば何とかなる頼りがある親爺さんがいたので大変助かりました。

なんとか、修復して2メートル程度のショートアンテナで短波放送が受信できるようになると、部屋の隅っこに放置し、約30年が経過してしまいした。

なぜ、放置したかというと、この96式空2号無線電信機は受信機部しかなくカバーもなく見てくれが悪かったこと。

また、ヒーターが12V駆動のため運用がつずらいこと等が原因でした。

2015年11月に96式空2号無線電信機受信機部がオークションに出品されたの機会に、本機の定期点検を30年ぶりに実施するこことしました。、

定期点検記録 その1

本来なら電源系のショート状態を確認して通電すべきですが、確認をパスし、通電の準備をします。

ヒータ用の12V電源は、バッテリチャージャで代用します。

受信機能があるかどうかは確率半々と思っておりましたが、通電したところ残念ながら無音です。

やはり30年の歳月では、受信機能を正常に保つのは無理だったようです。

通電して、10分程度経過すると音声ボリュームを廻すと「カリカリ」というオーデオ音というか雑音が聞こえるようになりました。

ここで、本来の手順であれば、基本である各部の電圧測定をすべきですが、今回はパスし、SSGとオシロによる波形観測を実施します。

そうすると、SSGの変調波をとらえ、微弱ですが400Hzの音声が聞こえます。

なお、オシロの波形では、IF段で測定しても635KHzの中間週数の波形ではなく、SSGの生波形のままです。

どうも、局部発振部に問題がありそうです。

確認のため、周波数変換部6LG7のグリッドに直接ロングワイヤーのアンテナを接続すると、夜間・電波伝搬も良好なのか大音量で放送波が受信できます。

ミキサー部以降のステージには問題なく、確実に局部発振部の不良が故障原因のようです。

局部発振部の回路を観察すると、なんと30年前に自分で修理したところのはんだ付けが不良と判明しました。

配線をやり直し、修理完了です。

当時は測定器もありませんでしたので受信周波数も測定できませんでしたが、今回正規に測定してみました。

日本無線史の記録では、長波0.3~0.5Mhz、短波5~10Mhzとありますが、実測では、短波4.5~8.5Mhzでした。

なお、中間周波数は635KHzです。

改良工事の変遷について

本機は、96式空2号無線電信機改として数度の改良がおこなわれました。

完全オリジナル(出典元;マーク氏所有分)

まず、真空管をST管から万能管のFM2A05Aに換装するとともに、長波廃止、AVC機能の省略等に伴い受信機の全面パネルのトグルSW等の変更。

(出典元;2015年11月オークション)

さらなる改良では、BFOのピッチコントロールの追加等が実施されています。

(出典元;ラジオライフ1984年9月号)

また、敗戦間際には、万能管のFM2A05Aの歩留まりの悪化対策として、真空管「ソラ」に換装された。

回路図のみ

最後に本機を

搭載していた航空機「99式艦上爆撃機」の紹介です。

(出典元;飛行機銘銘伝 第一巻 天の巻)

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/