54年前の開局時の高1中2全波受信機の修復作業 その6(令和3年08月31日)

デジタル周波数カウンターの取付について

アマチュア無線の実運用に関しては、やはりアナログの周波数表示よりもデジタルのほうが便利です。

このため、Yahooオークションにて下記の商品を安価にて落札しました。

周波数加減算機能付き赤色LED6桁デジタル周波数カウンターPLJ-6LED-A

◆特徴

・0.1MHz~65MHzの入力周波数を任意に設定した数値を±して最高6桁でデジタル表示

・マイクロチップPIC16F628AとLED表示器を使用した機器埋め込み型小型高精度ユニット

・中間周波数(IF)及び±は裏面の設定ボタンにより任意に設定可能

・LED表示輝度を8段階で設定可能

◆仕様

・ゲート時間:0.1秒

・測定範囲:0.1MHz~65MHz

・表示範囲:0Hz~165MHz

・測定精度:±10Hz

・中間周波数IF設定:最小設定単位は100Hzで0~99.9999MHzの範囲で±設定可能

・電源電圧:8~15V(逆接続保護回路付き)

・消費電流:90mA以下

・表示桁数:6桁

・表示輝度:8段階輝度調整可能

・外寸:長さ91mm×幅28mm×高さ20mm

・測定信号入力コネクタ:XH2.54-2P(電線付きコネクタ付属)

・電源入力コネクタ:XH2.54-2P(電線付きコネクタ付属)

ここで問題なのが、中間周波数の設定方法ですが、ネットを見てもこのへんの詳細な手順の資料はありません。

昔のカウンターはデップスイッチで固定の455Khzを減算するものだったようですが、今ではマイクロチップによるプログラム化されているようです。

忘備禄として、中間周波数の設定方法をここで記録しておきます。

操作については、SETキーと変更キーの2つの押釦により操作します。

試しに、1回SETキー押下で中間周波数設定となり、そのままSETキーを押下すると中間周波数加減算設定となり、さらにそのままSETキーを押下するとLED輝度設定のモードとなります。

内容を変更するために変更キーの押下が必要となります。

中間周波数設定モードでは、まず変更キーを押下すると左端の0の数値が点滅します。

左端は●0、000.0Khzの●の位置を示します。

●を0とするためには、変更キーを10回押下して0を設定します。

この状態でSETキーを押下すると確定数値となります。

次に変更キーを押下すると0●、000.0Khzとなり、これも0とするならば変更キーを10回押下してSETキーを押下し確定推知とします。

更に、変更キーを押下すると、00.●00.0Khzの位置となりますので、455Khzに設定したいのであれば、ここで4回変更キーを押下すれば、00.400.0Khzとなります。

あとは、順次変更キーを押下して所定の数値を設定し、最後にSETキーを押下することで

00,455.0がメモリーに書き込まれます。

この工程では、スキップはできません。

更に、SETキーを押下すると中間周波数加減算設定のモードとなりますので、減算処理を指定します。

最後に、LED輝度設定のモードでは、初期値が”04”が設定されていますので、好みで輝度の変更が可能です。

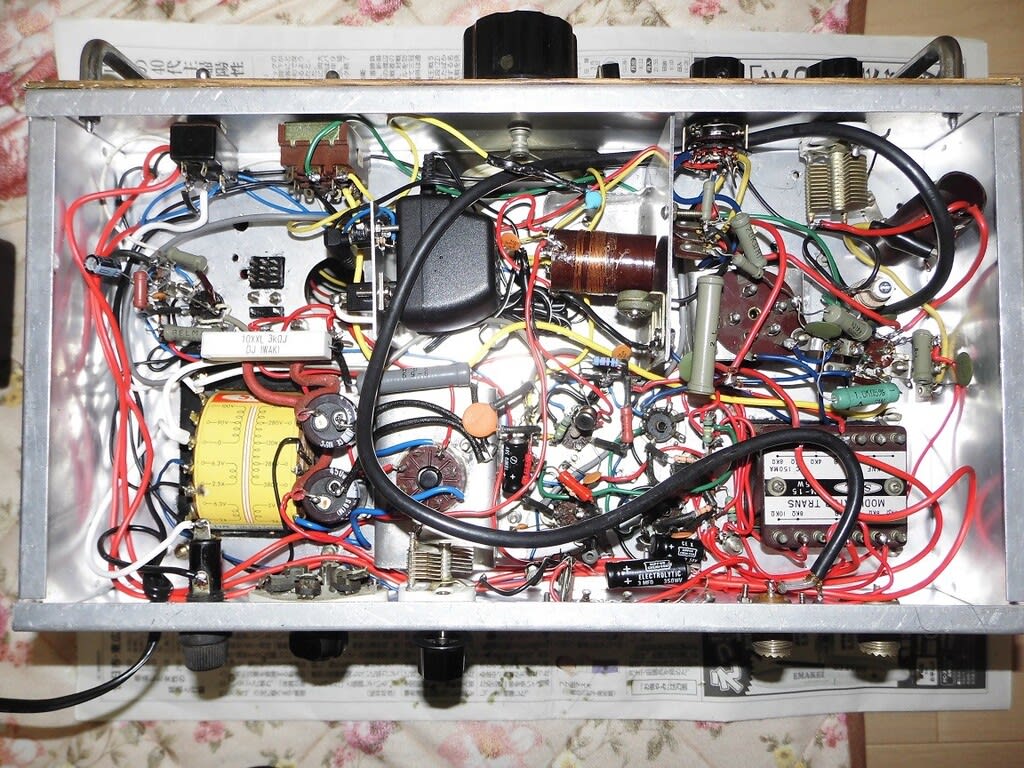

受信機とカウンターとの接続について

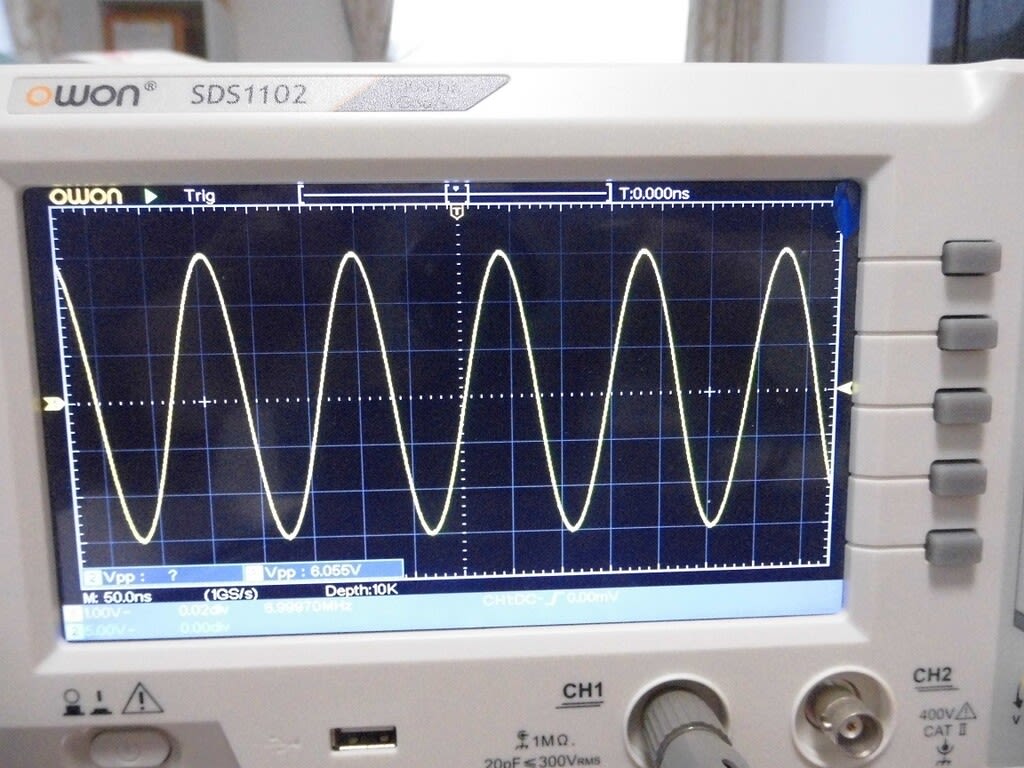

局部発振は他励式のためかなり大きな発振を行っています。

このため、今回は局部発振の6BE6のカソードにワニ口クリップで間接的に接続したケーブルを受信機上部の中継端子板経由でカウンターと接続しています。

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/