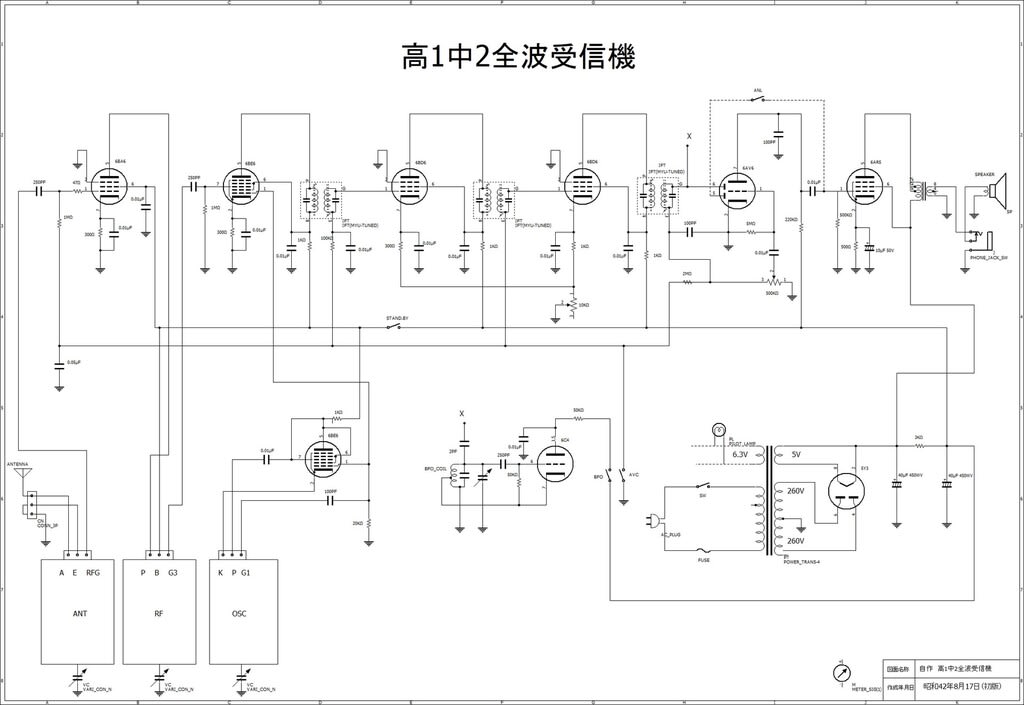

54年前の開局時の高1中2全波受信機の修復作業 その5(令和3年06月30日)

銘板の貼付とトラッキング調整の注意事項について

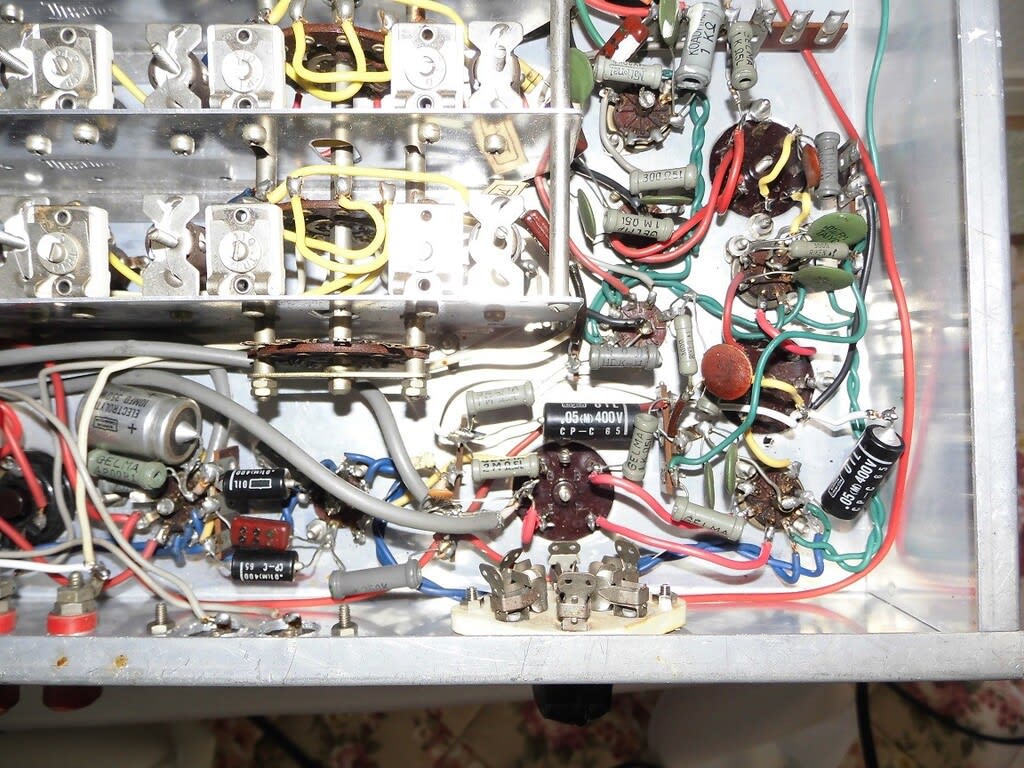

受信機の機能復元については既に完了しましたまので、最後に化粧として正面パネルとシャーシ上部にカシオのラベルプリンターを使用して銘板を貼付しました。

これで、長期保存した後でも、使用真空管名と機能がすぐわかります。

本機は修復がこれで完了したので、また押入の奥で深い眠りに就くこととなります。

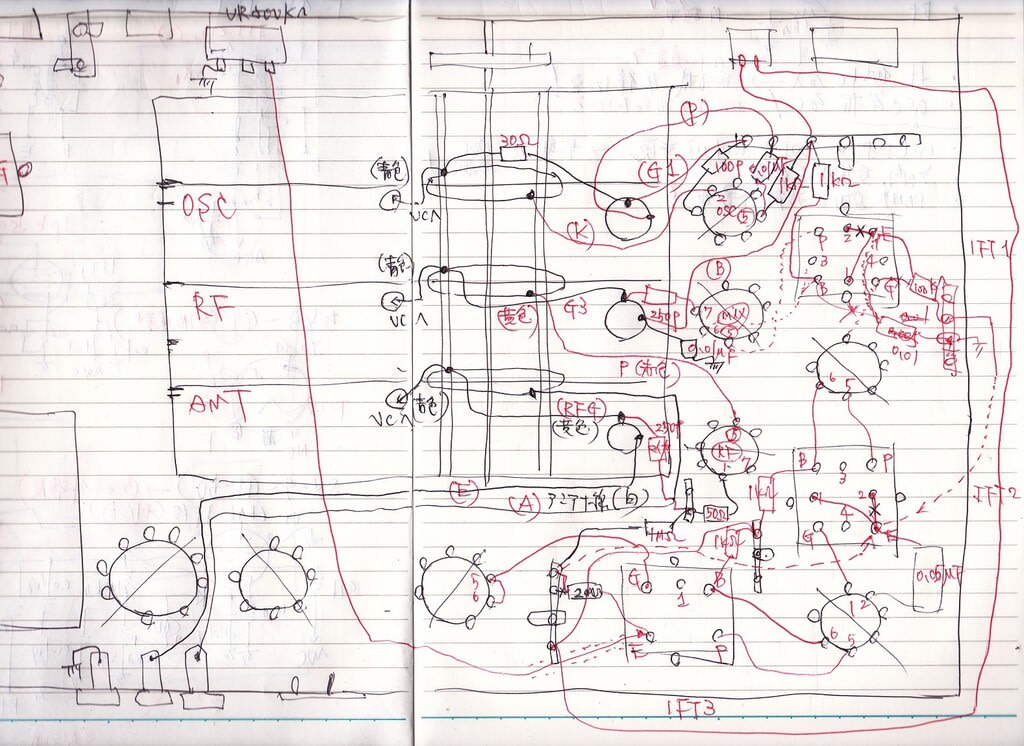

最後にトラッキング(単一調整)調整についての調整方法の具体例を忘備のため記すこととします。

トラッキングの具体的な記述はあまりありませんが、ようはイメージ(影像妨害波)の対策方法です。

では具体的に本機のCバンドのトラッキングを例にとると、高い方の周波数は12.0Mhz、低い方が6.0Mhzが指定されています。

SSG(標準信号発生器)を12.0Mhzをセットし、受信機のアンテナ端子に400Ω経由で接続します。

この状態で、受信機のダイヤルを廻し、受信位置が4カ所で確認できます。

ダイヤル目盛 163 Sメーター 9+ 信号強度 音は大

167 Sメーター 7.5 信号強度 音は中

175 Sメーター 4 信号強度 音は中

180 Sメーター 9+ 信号強度 音は大

これでは、12.0Mhzのダイヤル位置をどこに設定するのか困ってしまいます。

今度は、SSG(標準信号発生器)を6.0Mhzをセットし、受信機のアンテナ端子に400Ω経由で接続します。

この状態で、受信機のダイヤルを廻し、受信位置が3カ所で確認できます。

ダイヤル目盛 031 Sメーター 6 信号強度 音は少ない

056 Sメーター 6 信号強度 音は大きい

062 Sメーター 9 信号強度 音は少ない

これでは、6.0Mhzのダイヤル位置もどこに設定するのか困ってしまいます。

なお、複数受信できるのは、本来はイメージ(影像妨害波)だけなのですが、更に局発の高調波の影響もあるようです。

対処方法は、局発の発振周波数がSSG(標準信号発生器)で受信機に注入した周波数よりも455Khz高い周波数になるダイヤル位置が真値ということです。

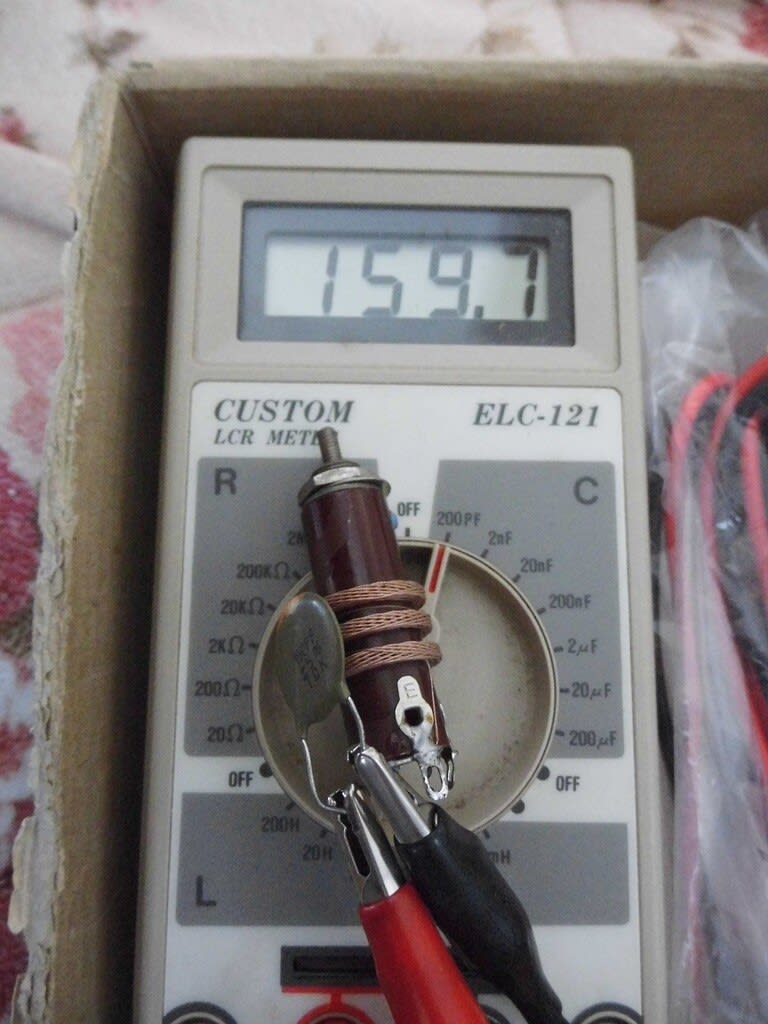

ただし、直接6BE6の局部発振回路にオシロのプローブを接触させると浮遊容量が加算され本来の発振周波数よりも低い値で発振するので真値を求めることは出来ません。

被測定回路と接触せず間接測定をするため、プローブに簡易コイルを巻き、被測定側の発振コイルの上に置き測定すると真値が判ります。

この結果を下記に示します。

12.0Mhzでは

ダイヤル目盛 163 Sメーター 9+ 信号強度 音は大 OSC 11,540Khz

167 Sメーター 7.5 信号強度 音は中 OSC 11,845Khz

175 Sメーター 4 信号強度 音は中 OSC 12,271Khz

180 Sメーター 9+ 信号強度 音は大 OSC 12,469Khz

6.0Mhzでは

ダイヤル目盛 031 Sメーター 6 信号強度 音は少ない OSC 5,545Khz

056 Sメーター 6 信号強度 音は大きい OSC 6,227Khz

062 Sメーター 9 信号強度 音は少ない OSC 6,455Khz

この測定結果により、12.0Mhzでは、ダイヤル目盛180、6.0Mhzではダイヤル目盛062が真値であることが判ります。

ようは、複数受信しても受信ダイヤルが一番高い周波数が真値ということです。

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/