54年前の未完成の自作807送信機の修復作業 その4(令和3年07月31日)

電源部と送信部の配線作業と試験運転について

今回の自作送信機の製作のコンセプトは、高校生時代に製作したものをそのまま活かすことと手持ち部品のみで製作することです。

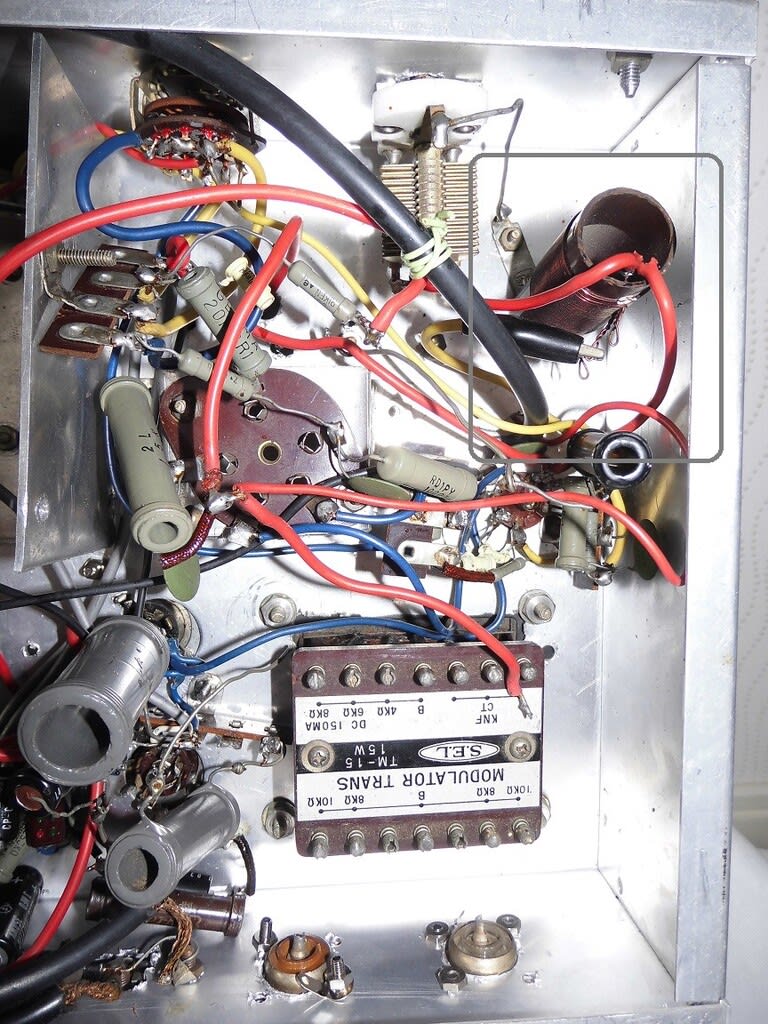

ただし、事前に変調部については構成変更のためとあまりに密結合の配線のため、一旦既存の部品と配線をすべて撤去します。

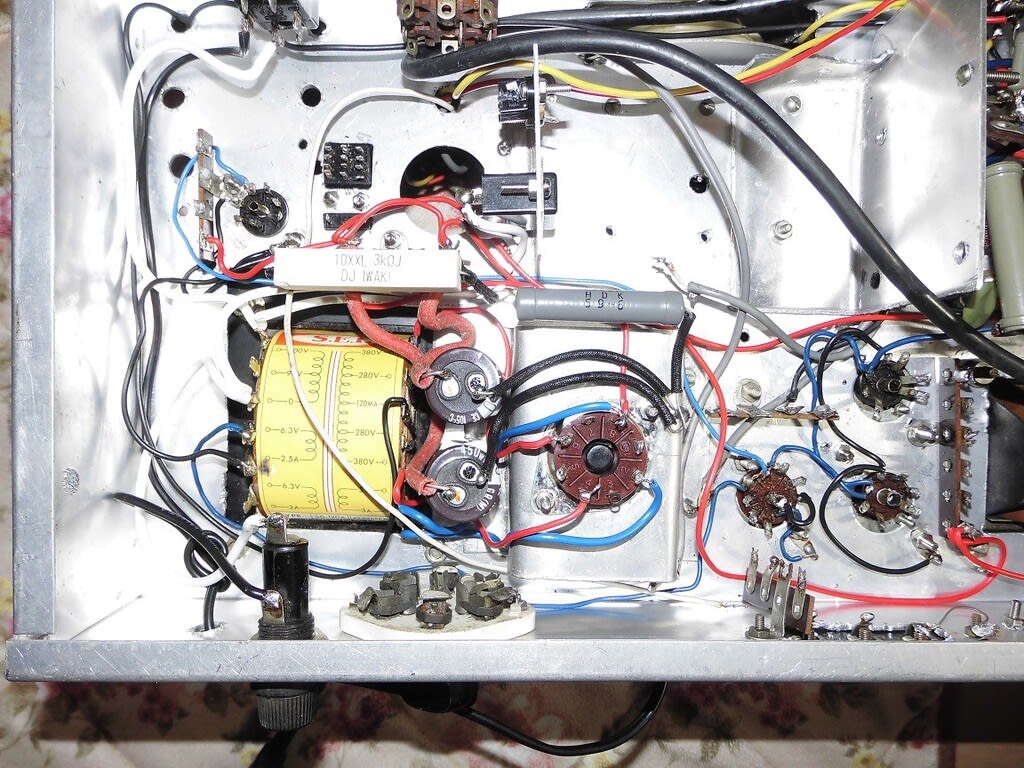

すっきりした状態で、電源部の配線を行います。

なお、ヒーターについては、総ての真空管ソケットに配線をおこなっておきます。

送信部については、空中配線が少し醜いですが既存の配線を活かし、不足した箇所のみ対応するこことしました。

昔のことなので、どんな形態の送受の切換制御方式を考えていたのか忘却しておりましたが、配線を追っかけてやっと判ったことですが、グリッドにマイナスのバイアス電圧を与えることで制御する方式を取っていました。

今回は、先祖返りではないのですが、9R-59とTX-88Aレベルの送受切替方式を採用するこことしました。

これは大変原始的ですが、電源トランスのB電圧のアース側をON/OFFすることで送受信を制御します。

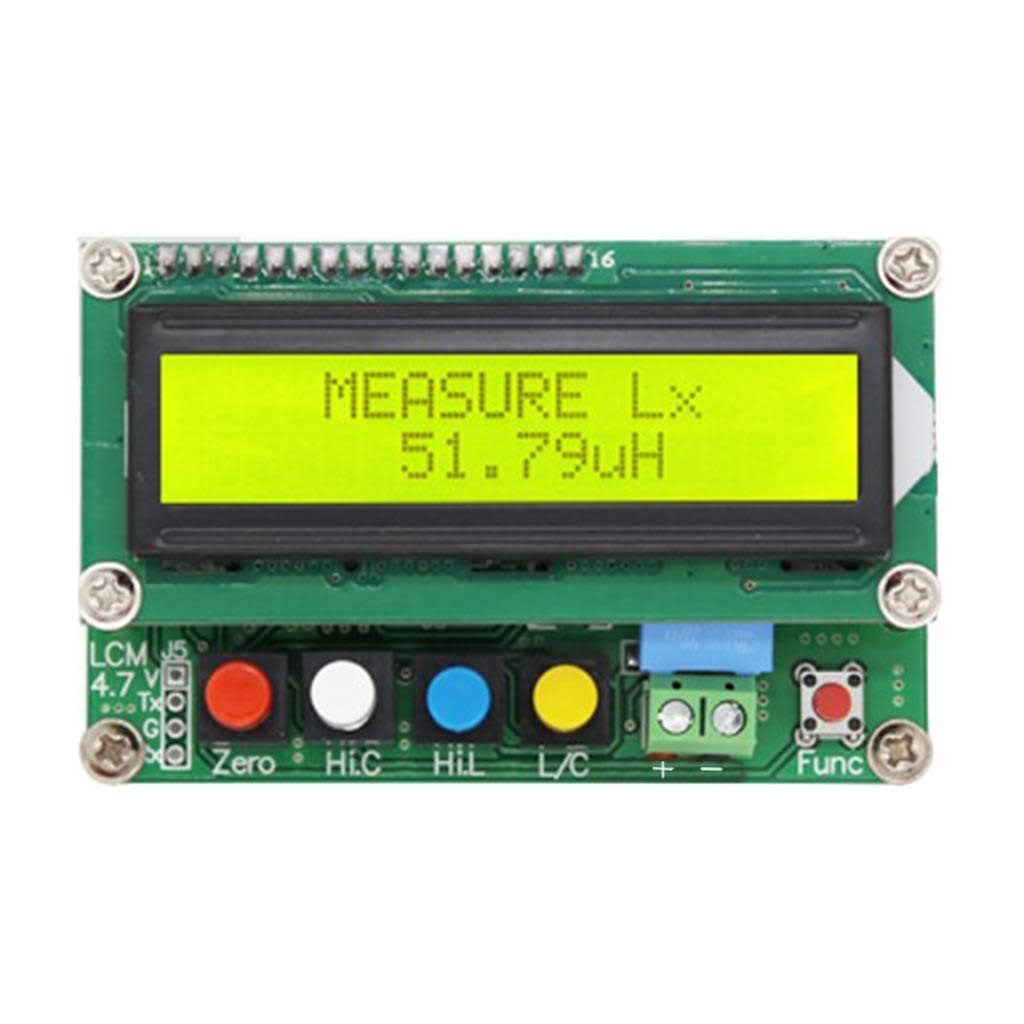

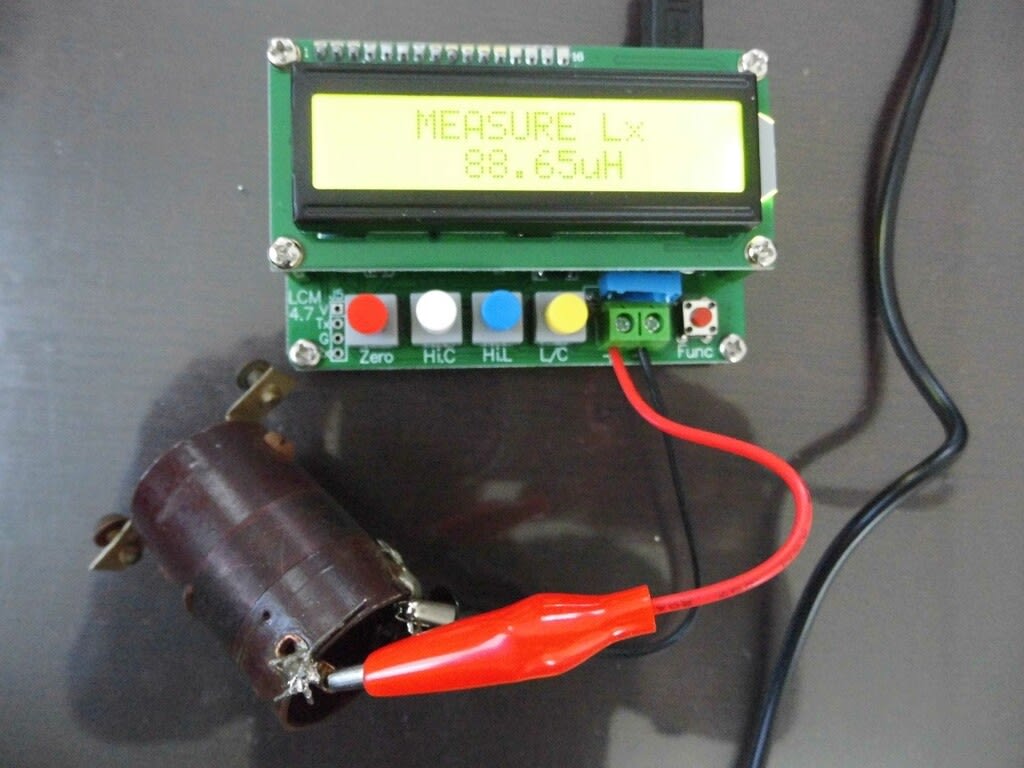

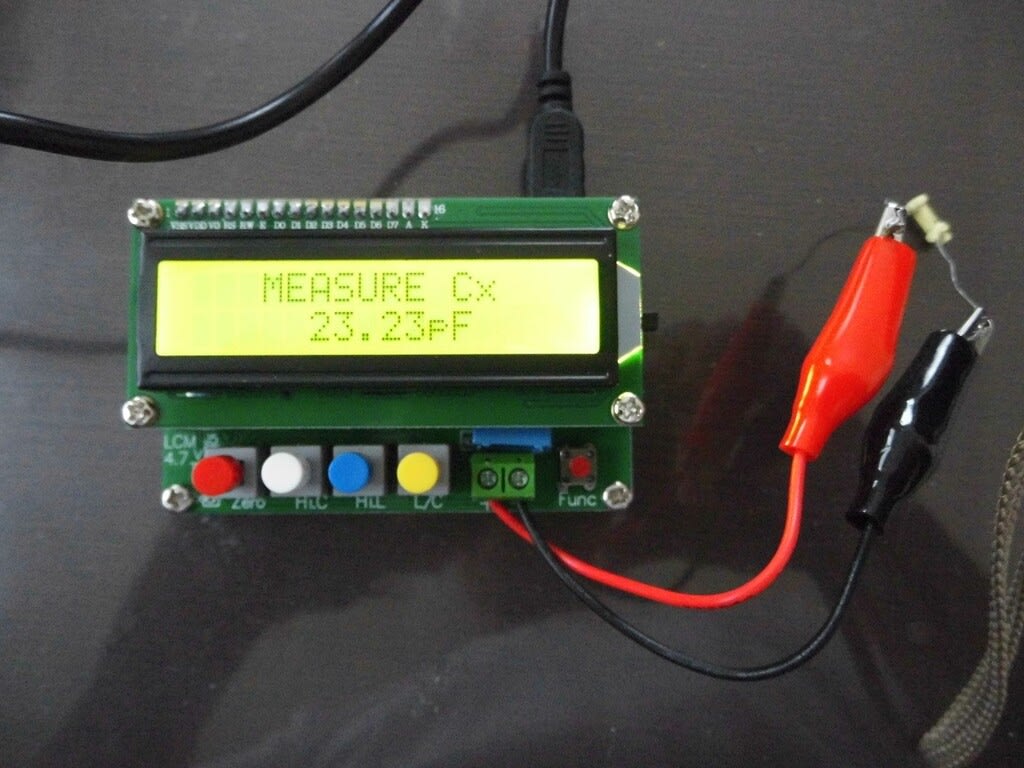

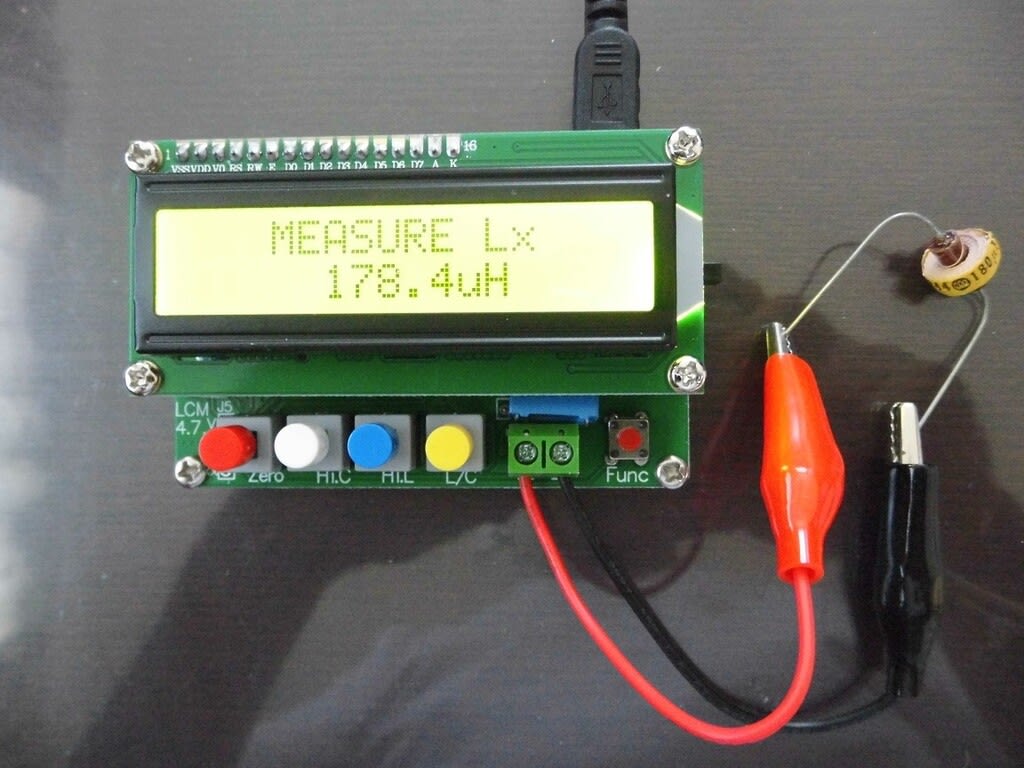

欠落部品で困ったことは、終段のタンクコイルが欠落しており、かつ送信部の狭隘なところにコイルを設置する必要がある点でした。

手持ちのエアーコイルは直径20mmのもので、Qの低下が想定されますが、狭隘部への配置には最適なので採用してみました。

ただし、当初予定のタンクコイルに7、3.5、21Mhz対応のタップの工作が困難なため、7Mhz専用の送信部とならざるを得なくなりました。

ダミーによる送信テストについて

早速、高校生時代に唯一使用していた虎の子の水晶片(3525kc)を挿入して送信試験を行います。

とはいっても、最初の火入れの前に、必ずB電源がショートしていなかいかどうかテスターで確認が必要です。

火入れをして、6AR5の発振段の調整と807の調整を行うと、見事にダミー用電球が光ります。

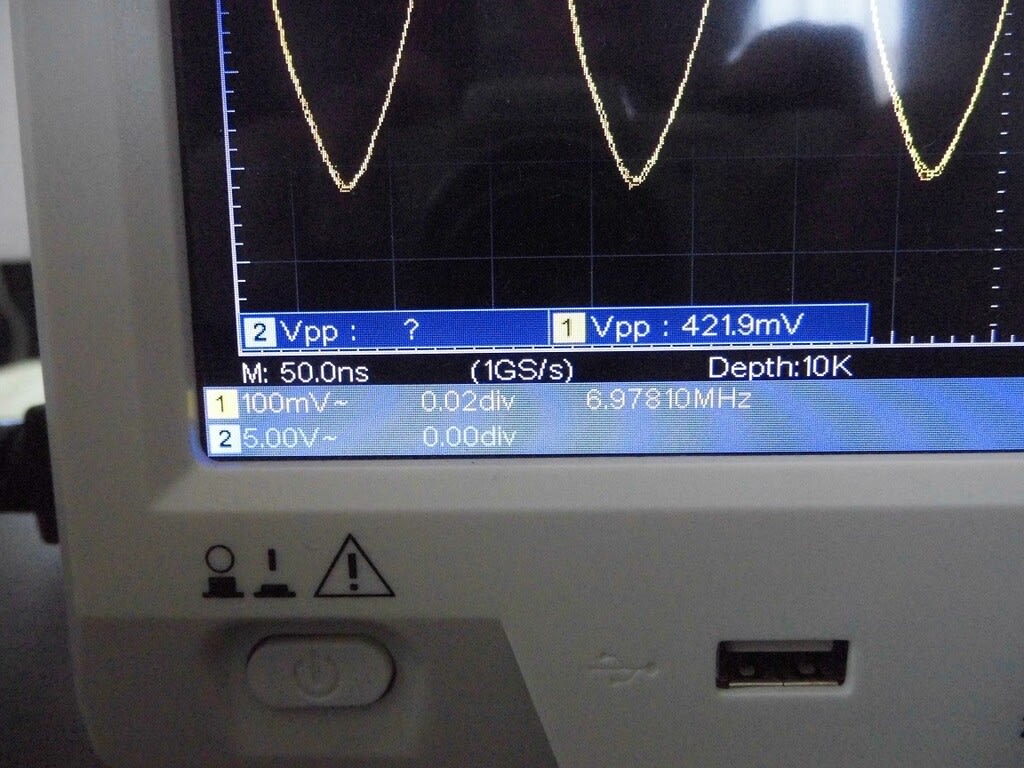

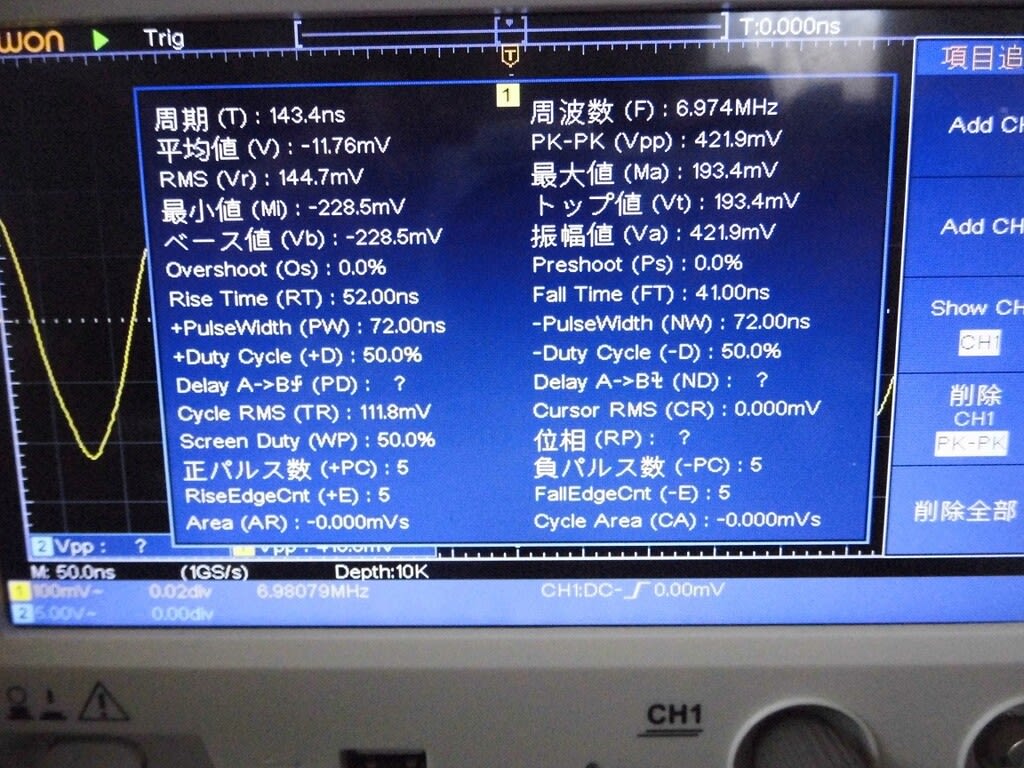

オシロで波形と発振周波数を確認すると、7,050Khzのはずですが7,049Khzを示しています。

パワー計で確認すると、約10Wを示しています。

まずは順調の出だしのようで、送信部の製作は問題ないようですので、次は変調部の配線に取り掛かります。

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/