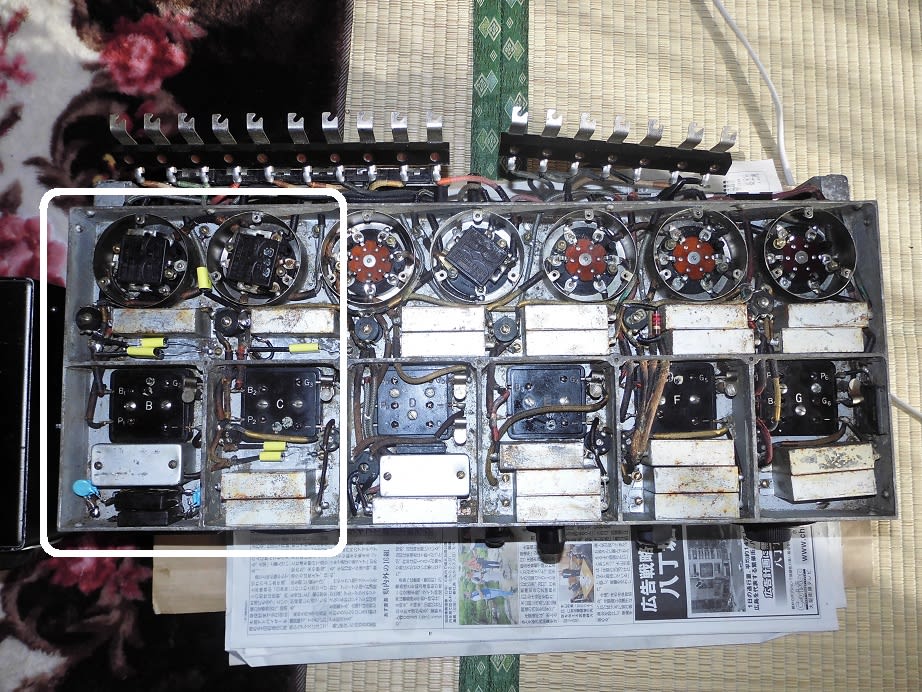

92式特受信機の定期点検記録 その6 (2016年01月18日)

前回までの問題点について

RF1のバリコンの容量値が本来240~15PFであるべきものが360~140PFとなっていました。

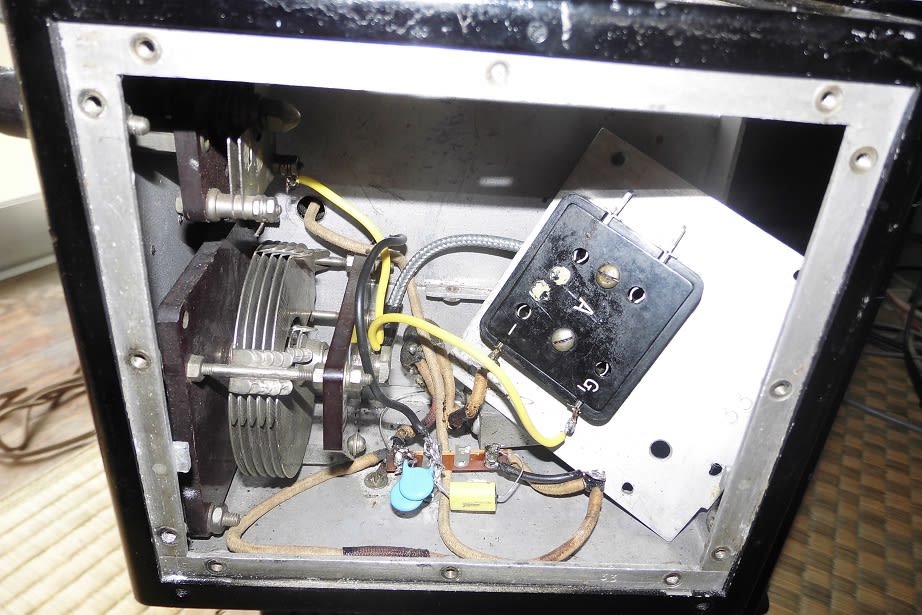

このRF1段のバリコンの容量の件ですが、狭隘なアンテナBOX内のため目視確認も困難ですが、回路上コンデンサーなどが付加されている形跡はありません。

ただし、バリコンのアース線とグリッド接続用のシールド線の配線は、不用意に冗長な配線となっています。

想定されるのは、この配線の影響で120PFの容量が発生しているのではないかという疑問です。

特に、シールド線については、内部の劣化によりコンデンサー化の可能性が高そうです。

このバリコンの容量を本来の240~15PFにできれば、RF1段の問題は解消されるはずです。

今回の故障調査について

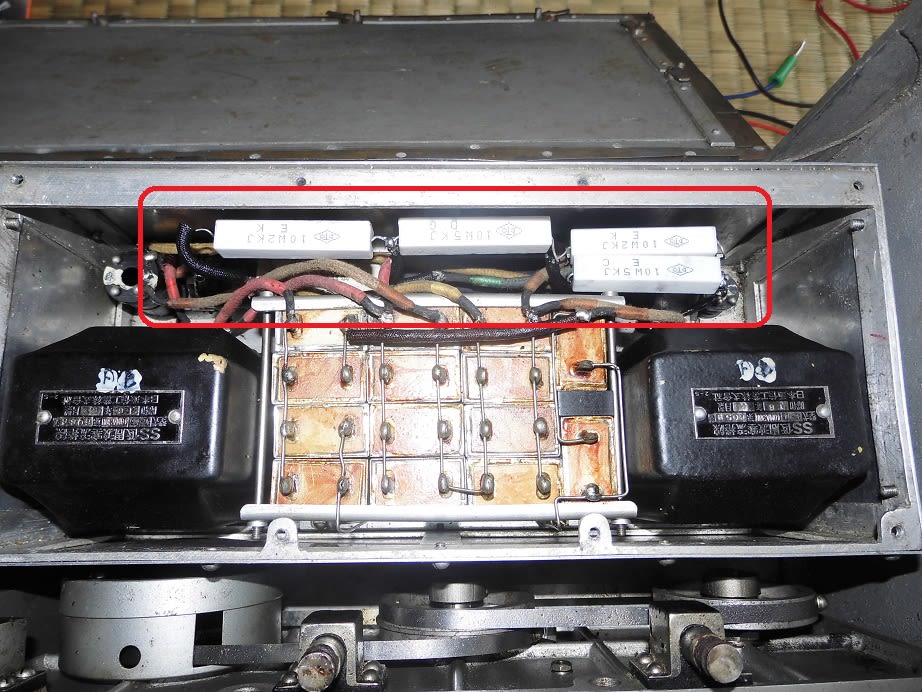

ためしに、RF1の真空管のグリットまでのシールド線を外し、容量測定するとこの線だけで89PFありました。

しかしながら、依然配線による浮遊容量がみられます。

このため、VCのグリッド側の配線を全て除去し、最短のビニール線とシールド線で貼り替えました。

今度は、VCの容量は、296~70PFに減少しました。

この配線では、ここまでが最短化の配線の限界のようです。

この状態で受信試験すると、なんとか3.5Mhz帯ではVCの範囲内となり受信感度が大幅に増大しました。

もう少し、容量が低くなると全周波数帯が調整可能となるのですが・・・残念ですが、限界です。

最後に長波帯の感度アップのため、コイルFのトリマーコンデンサーの調整を行い、全保守点検の終了とします。

展示コーナーに受信機を再設置しましたが、次回(10年後)の保守点検では小生の体力不足のため点検作業ができないかもしれません。

この92式特受信機は、いつでも現役復帰しお役に立てそうですが、今ではそれにふさわしい艦船は存在しないようです

この平和の時代に感謝しつつ、静かに余生を過ごさせます。

陸上の運用について

92式特受信機は艦船の運用では艦船内の直流電源を使用しますが、陸上の運用では交流電源から整流器1型の電源を使用します。

この整流器1型電源は、整流管80により、直流の200Vを供給します。

92式特受信機では、この200VからB電源とブリーダ抵抗器によるヒータ電源の6.3Vをつくります。

次回の保守点検では、整流器1型電源を整備し、200V運用の実現を図りたいものです。

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/