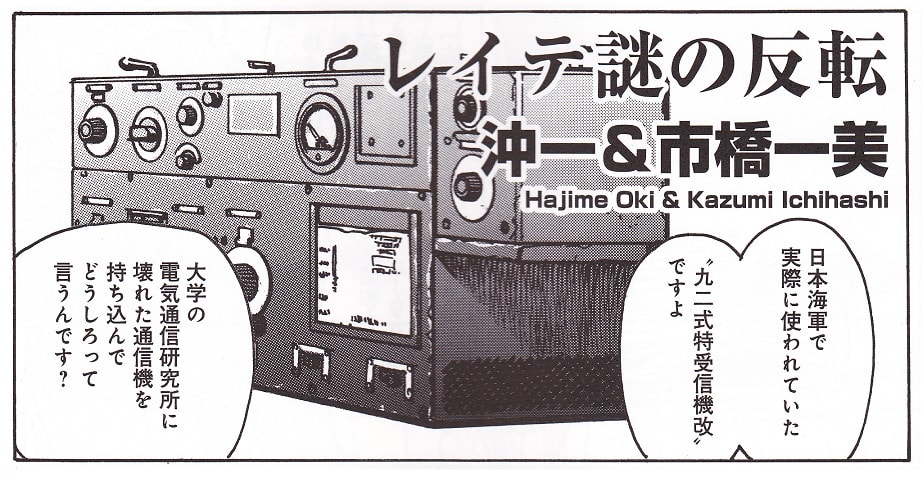

戦時標準船短波受信機の修復作業報告 その1(2015年9月06日)

本機は、たしかCQ誌のハム交換室のコーナーで北海道のかたから購入したような記憶があります。

何時、いくらで購入したのか全く記憶がありません。

銘板がないので出所不明ですが、電圧計に昭和17年の製造とあり、戦時中の製造であったことは確実です。

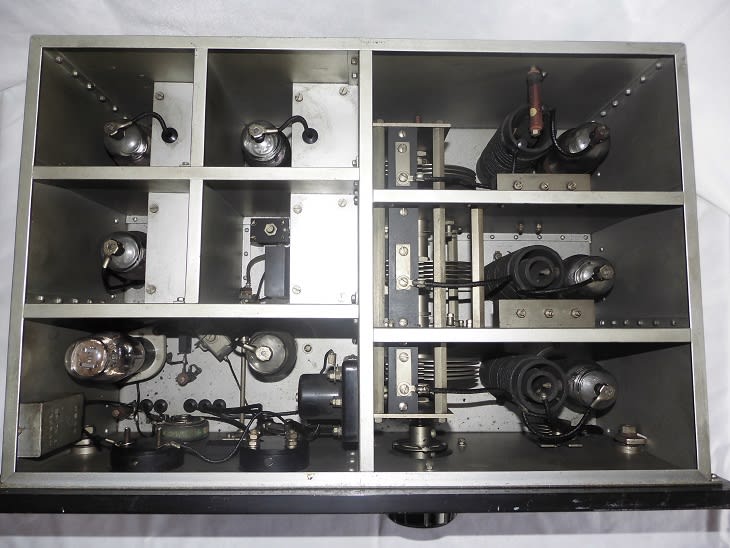

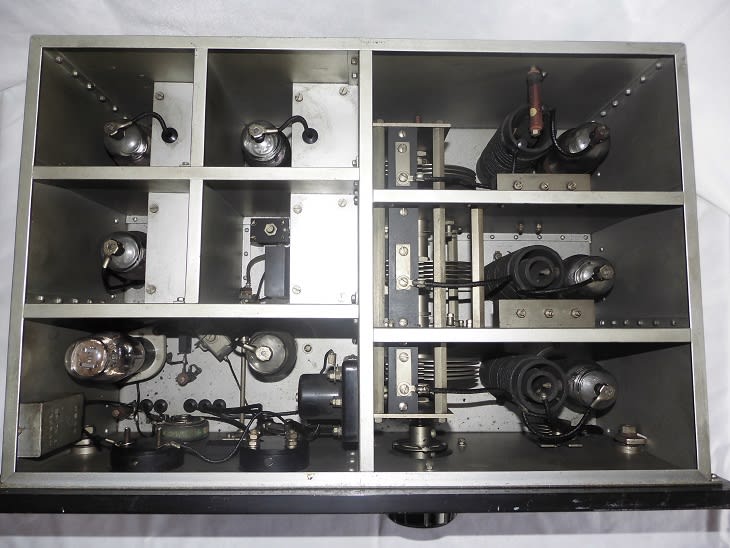

ST管のスーパーヘテロダイン方式で、コイルはコイルパック方式ではなく、内臓コイルのバンドSWで切替できます。

海軍のものではなく、船舶用短波受信機であろうとおもっており、そのため長年放置状態でした。

最近たまたま、UECコミュニケーションミュージアム(電気通信大学歴史資料館)のデータベース(参考文献2参照のこと)を検索していたら、全面パネルがよく似た構造の受信機を見つけました。

しかも、バーニアダイヤルとつまみが同一です。

製品名 船舶用短波受信機 製造会社 日本無線 製造年 1944とのことです。

型式はNMR103とあります。

更に、インターネット検索で無線と農業 JA1GJYのホームページ内に日本無線(JRC) NMR116の修復(参考文献3参照のこと)のページあります。

静岡県沼津漁港で活躍の漁船に装備したもので、昭和22年製造(1947年)内部は改造されておりました。

製造時はST管6D6、6C6,6C6,42の構成1V2です。

やっと本機の正体が判明してきました。

また、日本無線の津田清一氏の昭和56年発刊の「幻のレーダー・ウルツブルク」の中で戦後の漁業無線機開発の苦労話が脳裏をよぎります。

本機は、銘板はありませんが、製造会社;日本無線製、製造年;昭和17年以降で型式;NMRXXX(103近辺)と推定できました。

戦時の商用の受信機であることら、更にインターネット調査すると、今度は日本船舶海洋工学会関西支部の造船資料保存委員会作成のデジタル造船資料館の「日本の商船の電気技術史について」がヒットしました。

詳細は抜粋版を参考にしてください。

本機は、戦時標準型無線機電信機の規格に下記の記述があります。

短波受信機

2,000~21,000KHzのスーパヘテロダイン式8球のものと、オートダイン式4球のものの2種あり。

500W送信機と組合せる場合には前者を用い、それ以外の送信機と組合せる場合は後者を使用した。

とあり、本機は、この戦時標準船短波受信機は前者に該当するものと思われます。

なお、UECコミュニケーションミュージアム所蔵の船舶用短波受信機が後者と思われます。

やっと出所が明らかになったことから、今後修復作業を進めることとします。

本受信機の特徴

フロントパネルは11ミリ厚のベーク板が使用されており人体からの干渉を防護するとともに機械的強度を高めています。

高周波増幅78、周波数変換78、局部発振77、中間周波増幅2段78+78、検波6B7、低周波増幅38、BFO発振76の真空管計8本の構成です。

帯域についは、水晶濾波器による切替が可能です。

軍の要求仕様ではなく、民間独自の発想による大変できのよい通信型短波受信機と思います。

なお、陽極電圧測定用のメータについては、かざり用に戦後のものがつけられています。

以下戦時標準型無線機電信機の概要については、情報の正確性を期すため、参考文献1をそのまま抜粋引用します。

商船無線の臨戦態勢への転移の背景

太平洋戦争中の商船対策

昭和16年(1941)12月に太平洋戦争が始まったので、従来は、商船は逓信省、軍艦は海軍省と二元管理であったものを、全て海軍に一任し一元管理とし、商船、軍艦の建造を行うことになった。

戦時標準船

戦時標準船としは10種類が制定された。貨物船としは、A,B,C,D,E,Fの6種類、鉱石運搬船はK型、油槽船はTL,TM,TSの3種(L:Large,M:Middle,S:Small)であった。

従来型の貨物船や客船の建造は中止された。

電気艤装品についても大量・迅速なる建造を実現すべく、無線電信機、電動機、発電機および同機械、電灯、電具、電線、蓄電池などの規格制定が行われた。

この規格が制定されるまでには、造船統制会、海軍電気工業会の後援の下に、海軍、船主、造船所、機器製作所の関係者により数10回にわたり検討、審議が行われた。

これに並行した、試験検査規則、商船電気艤装心得、資材需給手続、資材産出基準表などが作成された。

戦時標準型商船用無線装置

戦時標準型商船の無線装置は船舶安全法(昭和4年(1929))によらなければならないが、海軍から助成金を受けている船(特に優秀船)は主装置として1KW以上の送信機を装備しなければならなかった。

以上の規則に基づき船舶用無線通信機の改善が、昭和13年(1938)ころから逓信省、日本無線電信電話標準化委員会を主体に進められた。無線機器メーカとしては、東芝、安立電気、日本無線、東洋通信機の4社が協力した。

昭和15年(1940)ころから、周波数の偏差の限度が規定されたので、無線送信機は自励式から逐次主発振式(水晶式)に換装された。

昭和16年(1941)に船舶関係事務が海軍に移管されると、海軍の作戦条件を加味して、周波数3波増加と短波長波同時通信可能なるよう改善された。

戦時標準型無線機電信機の規格

500W長短波送信機

長波および短波各1台からなり、周波数は従来のものに130,454,5,520,16,560KHzを追加。

250w長短波送信機

長波および短波各1台からなり、周波数の増加は500w機に同じ。

150w中短波送信機

1台にて中波および短波発信可能。

周波数は,375,410,425,454,500,5,520,6,210,8,280,11,040,12,420,16,560KHzとする。

50W長中波送信機

本記は補助送信機として装備する。周波数は375,410,425,454,500KHzとする。

無線方位測定機(方向探知機)

周波数範囲300~2,000KHz

短波受信機

2,000~21,000KHzのスーパヘテロダイン式8球のものと、オートダイン式4球のものの2種あり。

500W送信機と組合せる場合には前者を用い、それ以外の送信機と組合せる場合は後者を使用した。

長波受信機

30~2,000KHz オートダイン式4球のもの

無線電信機用電源規格

上記の無線電信機に使用する蓄電池、電動交流発電機および充放盤の規格は第2章4.3.4による。

戦時標準型船無線装置装備標準

1号型無線電信機

TL,TM,A,B,K型船に装備するもので、500W送信機、無線方位測定機、長短波受信機各1台を組み合わせもの。

2号型無線電信機

C.D型船に装備するもので、250W波送信機(長短波)、補助送信機、無線方位測定機、長短波受信機各1台を組み合わせもの。

3号型無線電信機

TS,E,F型船に装備するもので、250W中短波波送信機、中短波受信機各1台を組み合わせもの。

4号型無線電信機

改E型船に装備するもので、50W補助送信機、長短波受信機各1台を組み合わせもの。

参考文献1

日本船舶海洋工学会関西支部の造船資料保存委員会作成

デジタル造船資料館

日本の商船の電気技術史について

第8章 商船の無線機器(抜粋)

http://www.jasnaoe.or.jp/zousen-siryoukan/2013/130815-ootani.html

第2章商船の電気艤装・電気機器(3)

http://www.jasnaoe.or.jp/zousen-siryoukan/2013/130815-ootani/ootani-03.pdf

参考文献2

UECコミュニケーションミュージアム

第1展示室(4)

http://www.museum.uec.ac.jp/sub_room1/room1-4.html

船舶用短波受信機

製品名 船舶用短波受信機

製造会社 日本無線

製造年 1944

船舶通信用のオートダイン方式の短波受信機。3MHzから23MHzまでの船舶通信用周波数帯を4バンドに切り替えてカバーする。

高周波1段(UZ6D6)、再生検波(UZ6C6)、低周波増幅(UZ42×2)。二連バリコンと同調コイルの品質は良好、バーニヤ・ダイヤルの回転も滑らかである。

電源の平滑回路は内蔵しているが、電源トランスと整流回路は別体。スピーカーも外付け。太平洋戦争末期の製品ながら、かなり高性能であったと推定される。

短波送信機

製品名 短波送信機

型式 ART-922

製造会社 安立電気株式会社

製造年 1942年

戦時標準船用の船舶用無線電信短波送信機。

出力500kW、発射できる電波は、1AおよびA2A、周波数は5420、5570、6650、8280、8435、8500kHz。

発振方式は水晶制御方式と自励発振方式を切り替えて使用できた。海上で使用するため構造は堅固で調整や保守も容易にできるよう作られている。

この送信機は戦後、電気通信大学で学生の実習に利用された

船舶用短波送信機

製品名 船舶用第一号型無線電信装置短波送信機

型式 ART924

製造会社 安立電気株式会社

製造年 1944

出力500Wの無線電信用短波送信機。主として中型貨客船または貨物船で使用された。

発振方式は水晶制御と自励発振の双方が組み込まれ、発射する電波の形式はA1AとA2A、使用周波数帯は5、6、8、11、12、16MHz帯、空中線電力は500W。

中短波電信電話送信機 TMS-4S2

製品名 中短波電信電話送信機

型式 TMS-4S2

製造会社 早川金属工業株式会社

製造年 1943

電信電話両用の船舶用中波.短波無線送信機。

ブレークイン方式で、発射する電波の形式はA1A、A2A(電信:振幅変調)、A3E(電話:振幅変調)、周波数は375、500kHz、1.6、1.75、3.5、4、8MHz。

送信機前面左下に、電信と電話の切り替えスイッチと送話器の挿入口がある。

寸法は、幅、高さ、奥行き。

参考文献3

無線と農業 JA1GJY

http://fna.sakura.ne.jp/musenn-to-nougyou/musenn-to-nougyou.html

日本無線(JRC) NMR116の修復

http://fna.sakura.ne.jp/musenn-to-nougyou/nmr116/nmr116.html

広島戦時通信技術資料館は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/