山中千尋の通算7作目となる最新アルバム『アフター・アワーズ』は、2007年12月23日に惜しまれながら82歳で逝去した世界的ジャズ・ピアニスト、オスカー・ピーターソンへのトリビュート作品です。

ちなみに「アフター・アワーズ」とは、「ライヴが終わった後の時間」という意味で、その時にはお客で来ていたミュージシャンなども交えて、ジャム・セッションが繰り広げられるのが常となっています。

山中さんは、当初は別の企画で新作を録音する予定だったそうですが、そのレコーディングの矢先にオスカーの訃報が飛び込んできました。このニュースを聞いた山中さんが急遽予定を変更して録音に臨んだのが、アルバム『アフター・アワーズ』というわけです。このアルバムは、今日に至るまで大きな影響を受けてきたオスカー・ピーターソンへの想いが詰め込まれたトリビュート・アルバムだと言えるでしょう。

オスカー・ピーターソン(pf)

収められているのは「オール・オブ・ミー」、「ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー」、「コンファーメイション」、「帰ってくれればうれしいわ」、「虹の彼方に」、「エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー」等、われわれが行うジャム・セッションでも御馴染みの曲ばかりです。

しかしこれが、さっぱりしていてなかなか良いんです。もちろん、いつもの山中さんの個性あふれる演奏も良いですが、スタンダード集とはいってもこれはこれで「千尋カラー」を楽しめるアルバムだと思います。

今作は、ピアノ+ギター+ベースというドラムレス・トリオですが、これは1950年代のオスカー・ピーターソン・トリオを思い起こさせるオールド・ファッションなスタイルです。『アフター・アワーズ』は、生前のオスカーが心をこめて取り上げていたスタンダード・ナンバーを、このドラムレス・トリオでトリビュートしたものです。

トリビュート・アルバムとは言っても、偉大な先人の演奏をそのままコピーするのとは違い、オスカーをリスペクトしながら、山中さんも自分の個性を出そうとしているのではないでしょうか。

そして、オマージュ的性格を持つせいでしょうか、このCDは、選曲が今までの山中さんからするとある意味意表を突くような、スタンダードの名曲を揃えているのが特徴です。

バランス的には、ギターが全面に出ている時などピアノが引っ込んでいるし、流麗なピアノ・ソロの時は4ビートを刻むギターがほどよく流れていて、なかなか良いんじゃないかな、と思います。スウィング期によく聴かれたような鋭く刻むギターに乗っかって演奏されるリリカルな山中さんのピアノ、素敵です。その中心で野太く弾いているのがベースの脇義典氏。脇さんは、バークリー音楽大卒業後ずっとニューヨークで活躍されているベーシストです。ほんとうによく歌うベースを弾くので気に入ってしまいました。

左から 脇義典、山中千尋、アヴィ・ロスバード

今までの山中さんのアルバムと比べると、オールド・スタイルでやや地味であることは否めないでしょうけれど、お酒でも飲みながら気楽に楽しんだり、ジョギングのお供に聴いたりするのに適した、リラックスしたアルバムだと思います。

また、このアルバムから感じられるレトロな雰囲気も温かくていいなぁ。全員の体に共有して流れるビートから躍動感が感じられて楽しいです。

急なレコーディングだったけれど、急遽集まってサクサク録音をこなしてみた、という雰囲気のするノリも、昔のバップ華やかなりし頃の空気を醸し出ているような気がします。1曲1曲の時間が短いことも、40~50年代の録音物を意識してのことかもしれません。

山中千尋さんは2001年のデビュー以来、澤野工房から3枚のアルバムを発表しました。2005年には澤野工房からヴァーヴへ移籍し、それ以降も『アフター・アワーズ』を含め4枚のアルバムをリリースしています。2007年春にはヨーロッパでアルバム・デビューを果たし、同年11月に行われた初のワールド・ツアーも大成功を収めました。現在の彼女はニューヨークを拠点に、内外で精力的な演奏活動を展開、今や名実共に日本を代表するジャズ・ピアニストのひとりに挙げられています。昨今目立つ日本人プレーヤーの活躍ですが、これからも山中千尋さんや、他の日本人ミュージシャンに期待しています。

◆アフター・アワーズ/After Hours

■ピアノ

山中千尋

■リリース

2008年2月27日

■プロデュース

山中千尋

■録音

2007年12月30日、2008年1月3日 イーストサイド・サウンド(ニューヨーク市)

■収録曲

① オール・オブ・ミー/All Of Me (Seymour Simons, Gerald Marks)

② ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー/There Will Never Be Another You (Harry Warren, Mack Gordon)

③ コンファメーション/Confirmation (Charie Parker)

④ ユード・ビー・ソー・ナイス・トウ・カム・ホーム・トゥ/You'd Be So Nice To Come Home To (Cole Porter)

⑤ スー・シティ・スー・ニュー/Sioux City Sue New (Keith Jarrett)

⑥ オール・ザ・シングス・ユー・アー/All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar HammersteinⅡ」)

⑦ 虹の彼方に/Ove The Rainbow (Harold Arlen, E.Y. "Yip" Harburg)

⑧ エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー/Everything Happens To Me (Matt Dennis, Tom Adair)

※All songs arranged by Chihiro Yamanaka

■録音メンバー

山中千尋 (piano)

脇義典 (bass)

アヴィ・ロスバード/Avi Rothbard (guitar)

■レーベル

VERVE

「プログレッシヴ・ロック(Progressive Rock)」というジャンルがあります。

これは日本特有のジャンル分類法だ、ということを聞いたことがありますが、実のところはどうなのでしょうか。

それはさておき、「プログレッシヴ」とは、前進的とか、進歩的などの意味を持つ言葉です。文字通り、他のジャンルとの積極的な融合や、芸術性の強調などが図られた1970年前後からは、前衛的なロック・アルバムがたくさん発表されました。

ある意味「フュージョン(Fusion)」のはしり、と言えるかもしれません。

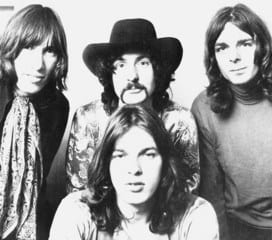

それら創造的なグループのひとつがピンク・フロイドです。

ちょっと変わったこのグループ名は、ピンク・アンダーソンとフロイド・カウンシルという、ふたりのブルース・シンガーの名に由来しているのだそうです。

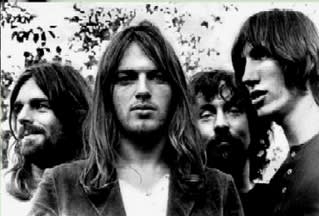

左からリック・ライト(keyb,vo)、デイヴ・ギルモア(g,vo)、ニック・メイスン(drs)、ロジャー・ウォーターズ(b,vo)

1965年ロンドンで結成され、66年頃に本格的な活動を開始。サイケデリック一色だった当時のアンダーグラウンド・シーンに受け入れられます。

68年、グループの感性の柱だったシド・バレット(g)に代わり、デイヴ・ギルモアが加入します。 この後は、芸術家肌のロジャー・ウォーターズ(b)を中心に活動を続けることになります。

87年にロジャー・ウォーターズが脱退してソロとなり、バンドは事実上解散しました。

2005年、「ライヴ8」のため、81年のロンドン公演以来、24年ぶりに四人そろってステージに上がりましたね。これは朝日などの一般紙でも報道されたので、懐かしく思った人もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

フロイドは、「総合的に音楽を捉えた実験集団」と言い換えることも可能なグループです。いち早くライティング・システムやスライドをステージで使用するなど、視覚的な要素を重視しました。また、録音機材や音響装置を駆使して得られる音響効果も成果をあげています。

音楽面でも、例えばコラージュするように音を使ったり、フリー・ジャズにも通じる手法を用いたりするなど、前衛的な色合いが強く出ていますし、発表するアルバムにはほとんど必ずトータルなテーマを持たせ、つねに社会問題を含めたさまざまな問題を提起し続けています。

イマジネーション世界とメッセージを同等に表現しているわけですね。

このように、ピンク・フロイドは「ポップ」からは対極にあるグループです。しかし、それにもかかわらず、なぜそのような実験的グループが結成から40年もたった今でも聴き続けられているのでしょうか。

「原子心母(Atom Heart Mother)」(1970)

「おせっかい(Meddle)」(1971)

『実験的=難解』というイメージがあります。しかし、実験的かつ抽象的グループでありながら、実はピンク・フロイドの曲には、とてもメロディアスなものがたくさんあるのです。

そして、アルバムを通して聴くと、フロイドそのものとしかいいようのない独特の空気・雰囲気にいつも包まれます。ブルース色を残した幻想的曲調は、聴き手を異空間へ連れて行ってくれるのです。これ、一種の環境音楽と言えなくもないかな。

たしかに初期の頃は「感性だけが先走っている」と評されたこともありましたが、製作を重ねるごとに洗練され、ビジョンが明確になり、きちんと計算された音を出していると思います。

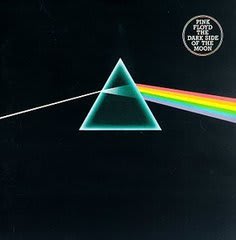

「狂気(The Dark Side Of The Moon)」(1973)

かつては彼らの演奏力に言及する人も多くいました。たしかに惚れ惚れさせられるような技術を聴くことはできませんが、彼ら自身の音楽を表現をするだけの技術は最低限備えています。弾きまくることは、ピンク・フロイドの音楽を構築することとあまり関係がないようです。

ただ、四人のプレイは、それほど派手ではないにしても、それぞれが充分個性的であるとは言えるでしょう。(驚いたのは、ドラムのニック・メイスンが、あの個性的ジャズ・ピアニストのカーラ・ブレイと組んでアルバムを発表していること、ですね)

「炎(Wish You Were Here)」(1975)

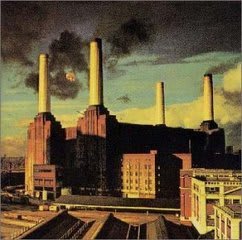

「アニマルズ(Animals)」(1977)

70年代のこの5枚がぼくの一番よく聴くフロイドです。と言っても、他のアルバムを一切聴かないというわけではなくて、もっともよく聴くのがこの5枚、ってことです。

アルバム・ジャケットはヒプノシスの製作です。素晴らしいジャケットもフロイドのアルバムには欠かせません。

なかでも、「狂気(The Dark Side Of The Moon)」は足掛け15年、741週にわたってビルボードのアルバム・チャートにランク・インされたほどの驚異的な売り上げを記録しており、「ロック史上に残る不滅のアルバム」と評価されていることで有名ですね。

不思議な空気にひたりたい時は、みんなが寝静まった夜更けにピンク・フロイドを聴くといいかもしれません。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

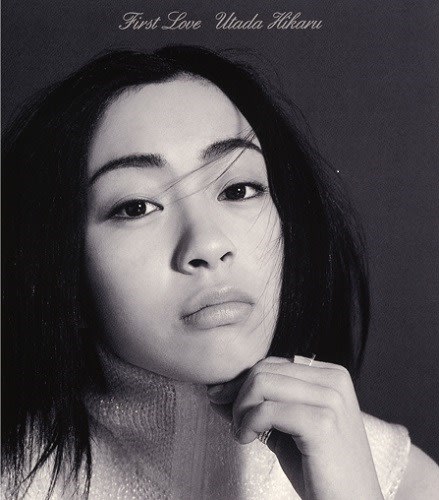

なかなか今現在のアーティストの作品を聴くことがなく、時代に逆らって古い曲ばかり聴いているぼくですが(汗)、今日は珍しく宇多田ヒカルの「First Love」なんぞを聴いています。

と言っても、この曲もリリースされてから10年近くが経っているんですね~

当時は、あの藤圭子さんの娘で帰国子女、しかも16歳でデビューした天才ということで、明けても暮れてもヒカル嬢の名前を目にしていたような気がします。「オートマティック」のPVがひんぱんに流れていたことも思い出されますね。

でもぼくは、「15や16の小娘の作った歌など何ほどのものがあろう」などと、とんでもなく失礼なことを考えながら、横目でチラリと宇多田ブームを見ているだけでした。「オートマティック」が流行りのリズムを取り入れただけとしか考えてなくて、あまりにも話題先行に思えたのであえて聴く気になれなかったんです。

「First Love」は、レンタル・ショップで借りたオムニバス・アルバムに入っていました。その時、初めてまともに宇多田ヒカルの曲を聴いたわけですが、その曲の良さに自分の不明をただただ恥じ入るばかりでした。

バラードというと甘いメロディーに甘い歌詞を乗せたパターンが多い、と連想しがちですが、「First Love」の歌詞はとても16歳の少女が書いたものとは思えませんでした。ヒカル嬢もこんな大人びた恋と別れを経験したのでしょうか。メロディーも、R&Bのエッセンスを振りかけたような、一種オトナへの階段を昇りつつある時のホロ苦さを含んだ女性のソウル・バラードといった風情があると思います。

宇多田ヒカルのデビュー・アルバム『First Love』

この曲はヒカル嬢の3枚目のシングルとして、デビュー・アルバム「First Love」からシングル・カットされました。そしてTBS系のドラマ「魔女の条件」(主演 松嶋菜々子、滝沢秀明)の主題歌に起用され、オリコン・チャートでは2週連続2位となり、80万枚を売り上げています。また、1999年のオリコンのカラオケ・チャートで15週連続1位となったほか、2000年の選抜高校野球大会の入場行進曲にもなったのも記憶に新しいところです。

ちなみにデビュー・アルバムは、日本で860万枚以上、全世界で1000万枚以上を出荷するという、驚異的なメガ・ヒットを記録しています。

ぼくはいわゆる「ちりめんビブラート」があまり好きではないので、それも宇多田ヒカルを聴かずにいた一因なのですが、「First Love」という曲の「ジャパニーズ・ソウル」といった趣きにはすぐに取りつかれました。

か細い声のスキャットで始まるこの曲は、基本的にはピアノとアコースティック・ギター、ベース、ドラムスというシンプルな構成で録音されています。バックで流れているストリングスを除けば音数も少ないのですが、そのぶんサウンドに奥行きと広がりがあるような気がします。

エンディング間近での転調と、その直後のヴォーカルのフェイクで感動度がさらに増します。静かなエンディングはイントロの雰囲気に戻って曲を完結させているようです。

ぼくは自分がベースを弾いているせいもあって、ベース・ラインもつい聴いたりするんですが、この曲のベースの重厚でふくよかな音色とうねりは大好きです。とても温かみがあって、シンプルな動きですがサウンド全体をボトムからしっかり支えているような、そんなベースです。

出す曲がすべてヒットに繋がっているヒカル嬢、この5月21日にはフジテレビ系ドラマ「ラスト・フレンズ」(主演 長澤まさみ、上野樹里)の主題歌である「Prisoner Of Love」を自己22作目のシングルとしてリリースしています。

【歌 詞】

◆First Love

■歌

宇多田ヒカル

■シングル・リリース

1999年4月28日

■作詞・作曲

宇多田ヒカル

■編曲

河野圭

■プロデュース

三宅彰、宇多田Skingg照實

■録音メンバー

宇多田ヒカル (vocals)

河野圭 (keyboards, programming)

百々政幸 (synthesizer programming)

飯田高広 (synthesizer programming)

秋山浩徳 (guitar)

デヴィッド・サンボーン/David Sanborn (sax)

後藤勇一郎ストリングス (strings)

■チャート最高位

1999年オリコン週間チャート6位(8cm盤)

1999年オリコン週間チャート2位(12cm盤)

1999年度オリコン年間チャート72位(8cm盤)

1999年度オリコン年間チャート42位(12cm盤)

累計出荷枚数96万枚

■収録アルバム

First Love (1999年)

ブログというものの存在を知ったのが4~5年ほど前のことでした。好きなことを好きなように書けるというので、ぼくも始めてみようと思ってgooに登録したのが、2005年の5月です。途中飛び飛びになった時期はありましたが、無事ブログ開始3周年を迎えることができました。これもいつも読んで下さる方々のおかげです。4年目に突入するにあたって、日頃ご愛顧下さっている皆々様方に厚く御礼申し上げます。

ブログというものに対するメリット、デメリットはいろいろあるでしょうが、ぼくの場合のメリットは、やはりブログを通じた交流が少しずつでも広がっていることでしょうか。

ここは音楽メインのブログなので、音楽話で盛り上がることも多いですが、それ以外のジャンルのブログを書いている方々とも仲良くなれたりするのもとても楽しいことです。これからはここでも音楽以外の話ができれば、などと思ったりしています。

よく「ネットは言葉だけの世界。だから相手の本当の心は分からない」という人がおりますね。ある意味それはそうだと思います。でもぼくは、言葉の向こうには書き手がいて、その書き手は人間である以上感情も持っているから、それは文章にも表れる、と思っているのです。だからなるべく自分の素(す)が出るような、自然な文章になるように気をつけています。逆に言うと、頂くコメントや、交流先の記事もその人の素が出ていて、たいへん面白く読ませて頂くこともしょっちゅうですし、そういう自然な雰囲気でのやりとりができる楽しさを味わえるのがブログの楽しさのひとつだと思うんですね。

そしてブログのおかげでチンプンカンプンだったPCのことが少しずつ、すこーしずつ分かるようになってきたのも嬉しいことです。(未だにチンプンカンプンなことは多いですが・・・汗) この調子でちょっとずつでもPC君のことが分かるようになっていくことができればなぁ~

そういうわけで、これからもいろんな記事を取り上げていきたいと思っております。ブログ愛好家の皆さんとも交流を続けていきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

「デモ録り(デモどり)」 というものをこなさねばならない場合があります。

「デモ」とはデモンストレーションのことですね。手っ取り早く言ってしまえば、タレントさんが自分の音を試し録りしたり、サンプルを録音したりすること、とでも言いましょうか。

知り合いにある歌い手さんがおります。Aさんといいます。紆余曲折ありまして、バツ2

です。もちろんそれは秘密。(ではなぜわざわざフォントをでかくしたり、妙な絵文字をつけるのか

です。もちろんそれは秘密。(ではなぜわざわざフォントをでかくしたり、妙な絵文字をつけるのか  )

)持ち前の美貌と歌のうまさで、結婚前も離婚後もタレント、歌手として頑張っておられます。

さてある日、ぼくはAさんの所属する事務所に遊び兼打ち合わせに行っておりました。

たまたまAさんは「デモ録り」のために外出していたので、彼女が帰ってくるまで、ぼくは事務所にいたオンナのコと楽しく語らっておりました。かわいいコでしたよ。

で、そこへお客様がおいでになりました。あーなんや、Bさんやないですか~~。

Bさんはぼくもよく知っているピアニストです。

Bさん「Aちゃん、まだ帰ってないの~?」

事務所の女の子「はい、でもそろそろお帰りになる時刻ですよ」

Bさん「きょう、Aちゃんは何が入ってたっけ」

女の子「あ~、『デモ録り』、だって言ってましたよ」

Bさん「そうそう、Aちゃんデモ録りだった、Aちゃんはデモ録りか~」

という会話の最中にドアが開き、そこには顔が般若と化したAさんが…

「出戻りで悪かったわねぇ・・・」

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

誰しも辛い時はあるものだし、あっさり負けたくはないですよね。

我慢しようとします。耐えようとします。

自力でその辛さを乗り越えようとしたり、自分なんて本当に辛い思いをしている人から見るとたいしたことはないんだ、と己を責める。

そして落ち込み、疲れ果ててしまいます。それでもなんとか這い上がろうとする。

でも、精神的に追い詰められ、絶望した時は、ただただ楽になりたいと思うでしょう。

自分の気持ちを、例えば神様(もし居るならば)に委ねたいと思うでしょう。

「ホリー・マザー」はそんな気持ちをわかってくれる曲です。

エリックが、旧友のギタリスト、スティーヴン・ビショップと共作した、ゴスペル色の強い、渋いバラードです。

この曲を初めて聴いた時は、ぼくもいろいろと問題を抱えている時でした。

自分の思いといろいろなものがオーバーラップして、思わず目頭が熱くなるような気がしました。

クリアーなトーンの、静かで美しいアルペジオは、まるで祈りのようです。

バックの演奏は、シンプル。そして温かい。文字通り「一体となって」エリックを支えています。

低音で優しくうねるベースは、サウンドのゆるぎない礎と言っていいかもしれません。

エリックのとつとつとしたボーカルもそうだけれど、まさに人生の辛さから解放されたいと願っているようなギター・ソロにも胸を打たれます。

この曲の感動的な歌詞は、エリックの母をイメージして書かれたと言われています。

エリックと、幼い彼を置いて家を出て再婚した実母との哀しい関係はよく知られていますが、その事実を踏まえて訳詞を読んでみると、胸がいっぱいになります。

『オーガスト』が発表されたのは1986年ですが、その年の3月4日、交流の深かった「ザ・バンド」の名キーボード奏者、リチャード・マニュエルが自殺を遂げました。

リチャードはピアニスト、オルガニストとしてだけではなく、「悲しみを帯びている」と称賛された歌声、リリシズムあふれる作風、そして穏やかな性格で仲間から親しまれていました。しかしいつしか酒とドラッグに溺れ、最期は精神的にも蝕まれていたといいます。

『ホーリー・マザー』は、とくにリチャードに捧げられています。

バックのメンバーについて少しだけ付け加えると、

キーボードを担当しているG.フィリンゲインズはクラプトン・バンドやTOTOの一員で、「ウィ・アー・ザ・ワールド」のレコーディングにも参加しています。

ベースのN.イーストもクラプトン・バンドや「フォープレイ」などのメンバーで、腕利きのセッション・マンとしても知られています。

ドラムのP.コリンズは、「ジェネシス」のドラマー兼ヴォーカリストとして、あまりにも有名ですね。

なおアルバム『オーガスト』には、ティナ・ターナー(vocal)、ゲイリー・ブルッカー(keyboard)、ランディ(trumpet)とマイケル(sax)のブレッカー兄弟などが参加しています。

とくに、名曲「青い影」の作曲者として有名なゲイリー・ブルッカーの名前がクレジットされているのを見つけた時には懐かしさを感じましたね。

[歌 詞]

[大 意]

聖母よ どこにいらっしゃるのですか 今宵は胸が張り裂けそうなのです

空から星が落ちるのを見ました 聖母よ 涙がとまりません

あなたの助けが必要なのです この孤独な夜を乗り切るために

いったいどうしたら 見失った自分を取り戻せるのでしょう

聖母よ 私の祈りをお聞きください あなたの存在をはっきりと感じます

私の心に安らぎをもたらし この苦痛を取り除いてください

もう待ちきれない これ以上待てません

もう待ちきれない あなたが待ち遠しい

聖母よ 私の叫びをお聞きください あなたを罵ったことも数知れません

怒りが魂の中で荒れ狂っていました 私は救いの手を求めているのです

ついに終わりの時がきたようです もはや一歩も進めません

今宵 私はあなたの腕に抱かれます

もう指が動かない 声も出ない 私は消えてゆくのみ

聖母よ そして私は あなたの御許で安らかに横たわるのです

◆ホリー マザー(リチャード・マニュエルに捧ぐ)/Holy Mother(Dedicated To Richard Manuel)

■歌・演奏

エリック・クラプトン/Eric Clapton

■収録アルバム

オーガスト/August

■発表

1986年11月24日

■作詞・作曲

エリック・クラプトン、スティーヴン・ビショップ/Eric Clapton, Stephen Bishop

■プロデュース

エリック・クラプトン、フィル・コリンズ、トム・ダウド/Eric Clapton, Phil Collins, Tom Dowd

■録音メンバー

エリック・クラプトン/Eric Clapton (guitar, lead-vocal)

グレッグ・フィリンゲインズ/Greg Phillinganes (keyboards, backing-vocal)

ラリー・ウィリアムズ/Larry Williams (synthesizar-programming)

ネイサン・イースト/Nathan East (bass)

フィル・コリンズ/Phil Collins (drums, percussion, backing-vocal)

ケイティー・キッスーン/Katie Kissoon (backing-vocal)

テッサ・ナイルズ/Tessa Niles (backing-vocal)

『ホリー・マザー』 エリック・クラプトン&フレンズ

『ホリー・マザー』 エリック・クラプトン&フレンズ

Live in Birmingham(July 1986)

・Eric Clapton (guitar, vocal)

・Nathan East(bass)

・Greg Phillinganes(keyboards)

・Phil Collins(drums)

まあ、ぼくは多少なりとも楽器を弾くことから、出た音でその人の人柄が分かることがあったりします。

面白いもので、良い音を出す人が良い人だとは限らないんですよね。

そもそも良い音楽を演奏するためにはある意味マジメに練習を積み、美に対する感性が豊かで、苦しみもがきながら自分の中味をさらけ出さねばならない部分があったりします。だから苦労に耐えた良い人が良い音楽を奏でられる、って思いがちだったりしたんですが、それはそうではない、と思い知らされたことがありました。

何年か前のことです。仲の良かった歌い手のNさんの伴奏をしている時、Nさんの馴染みらしい男性A氏(ぼくと同世代くらいかな)が楽器(サックス)を持って店にやってきました。そして飛び入りのような形でステージに上がってきたのです。

飛び入り自体は大歓迎なのですが、彼の音を聴いた瞬間ぼくはイヤになってしまいました。

Nさんの歌声よりも大きな音で吹きまくるんです。しかもソロ部分だけでなく、歌っている間中も延々と。

A氏の音色ですか? これが素晴らしくキレイなのです。艶やかでパワーもあって。それにムチャクチャ上手い!

でも歌が入っている時は歌が主役なのです。主役を引き立ててうまくノセてあげるのがわれわれバックの務め。それがいくらキレイな音でも歌の邪魔をするようでは音楽的とは言えません。自分だけが目立てばよいようなプレイ、これは勘弁してください、ってことですよ。

セットのあと、聞くともなしに聞いていると、A氏は大学時代、サックスの勉強をするためにヨーロッパに留学していたそうです。

ふーむ、それでたしかに楽器を「吹くこと」は上手いわけだ。。。でも楽器を吹くのが上手いからといってそれが必ず良い音楽にはならないのだ、という見本もまた目の前で見せ付けられたわけです。

まあ、たしかにいい音楽を奏でる人が良い人とは限りませんよね(そう思いたいですけど)。よく考えるとこれは、野球の上手い人がすべて良い人ではないように、また勉強がよくできる人が皆良い人ではないのと同じです。ただ、楽器の練習にはマジメに取り組んだということが言えるだけであって、それが即良い音楽とは結びつかない場合が往々にしてあります。野球でもなんでもそれは言えると思うけれど、自分がうまいからといって自分だけが目立つプレーをしていてはチームは勝つことはできませんよね。

ぼくはA氏と初対面だったのですが、彼はぼくのことが気になるらしく、お店のスタッフにいろいろ尋ねてたみたいです。どうもA氏はNさんのことが気に入ってたみたいで、ぼくとNさんの間柄も気になったようです。あとで少し話もしたんですが、「自分がこの地方のジャズ界を変えてやる!」とすごいハナイキ。でもですね、自分のプレイしか見えない、歌い手を気持ち良く歌わせられないような人間が「この地方のジャズ界」とやらを変えられるワケがないと思うんです。(ちなみにぼくの心の師匠は『なあMINAGI、関西で一番とか、西日本で一番なんてちっちゃいこと言うてたらあかんで。相手は世界やぞ、世界!』と言っていましたので「この地方のジャズ界」みたいな小さいことを最もらしく言うA氏にいい加減ウンザリしました)

おまけに「ヘタですみませ~ん」って言うんです、ヤツは。ぼくは「いいえ」としか答えません。すると間を置いてまた「ヘタですみませんね」ぼく「いや、大丈夫です」、これが何度か繰り返される。。。「いや、すごく上手いですよ」と言って欲しいのが見え見えだったので、、つい「頑張ってればいつか上手くなれますよ」と返事をしてしまいました(^^;)。たぶんプライド傷ついただろうな~

じゃあ良い音楽を奏でられるのはどんな奴なんだ? 今まで見てきた中で言えるのは、マジメだけではマジメな面白みのない音しか出ない、ってことです。聴衆の心に音を響かせることのできる人は、どこかヤンチャで遊び心のある人ではないでしょうか。まず自分が楽しまないとお客さんを楽しませることはできないですからね。逆に言うと、良い音を出すためには良い人でなくてもいい、とも言えますよね。でも、プレーヤーが「楽しみながら演奏する」裏には努力と苦しみもあるのです。音楽に対しては真摯な姿勢で臨まなければならないってことでしょうか。

今日はちょっとネガな話題でしたけれど、「良い音楽をする者は必ずしも良い人ではない」ことが言いたかったんです。かの孔子大先生も「立派なことを言う人は必ずしも立派な人ではない」という意味のことを仰っておられます~

。それと同じことだったんですね~(^^)

。それと同じことだったんですね~(^^)人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ジェフ・ベックも気がつけばもう60歳を超えてるんですね。でも写真を見ると、とてもそんな歳だとは思えない若々しさです。相変わらずのジェフの姿を見ると、やはりうれしいものがあります。

ぼくはとくにジェフ・ベックのファンというわけではありませんが、それでも彼のアルバムの中には好きでよく聴いていたものが何枚もあります。その中の一枚が、「ベック、ボガート&アピス」です。

ティム・ボガート(Bass)とカーマイン・アピス(Drums)のコンビは、ヴァニラ・ファッジやカクタスを通じ、ロック界有数の強力なリズム・セクションとして活躍していました。ジェフは早くからこのふたりとのジョイントを考えていたようですね。

ベック、ボガート&アピス

ロックでのトリオ編成といえばギター、ベース、ドラムスというのが一般的です。1970年代までの主なロックのギター・トリオといえばクリーム、グランド・ファンク・レイルロード、ジミ・ヘンドリックス・エキスペリエンシスなどがあげられます。これらに共通しているのは、個々のソロ・プレイのスペースを大きく取っているところでしょう。

このアルバムに収められている曲は、歌モノとして楽しむこともできますが、やはりライヴにおいて充分にアドリブを行うことを目的としているものが多いみたいですね。

BB&Aというグループは、ベースとドラムスがアメリカ出身だから、というわけでもないのでしょうが、どちらかといえばサウンドにアメリカン・ロックっぽさが感じられます。スリー・ドッグ・ナイトのメンバーがゲストで参加していたり、スティーヴィー・ワンダーやカーティス・メイフィールドの曲を取り上げていたりするので、よりアメリカナイズされているような気がするのでしょうね。

このアルバムは、一部ではあまり評価が高くないらしいのですが、ぼくには、ブルース一辺倒だった頃と比べてサウンドが広がっているように感じるのです。

このアルバムで驚いたのは、やはりティム・ボガートのプレイです。ティムはすぐに、ジャック・ブルースと並ぶぼくのアイドルになりました。

初めてこのレコードを聴いた頃のロック・ベースは、そのほとんどが非常にベーシックなパターンだったので、ティムのプレイには驚きとともに憧れを抱いたものです。「黒猫の叫び」「迷信」などでのリフを生かしたメロディックなプレイや、卓越したテクニックをフルに発揮した「レディー」でのスピーディーなプレイは幾度となく繰り返して聴きました。

ただし、一緒にプレイしてみると、ジェフには、ティムの奔放なベース・ラインが「やりすぎ」にしか思えなくなっていったようですね。そのへんが、このトリオが早々に分解してしまった理由のひとつだったみたいです。

ぼくらの間でさえ、演奏上の「相性」ってなかなか難しいですからね。

◆ベック、ボガート&アピス/Beck Bogert & Appice

■歌・演奏

ベック、ボガート & アピス/Beck Bogert & Appice

■リリース

1973年2月

■プロデュース

ドン・ニックス/Don Nix ①⑧、ベック、ボガート & アピス/Beck Bogert & Appice ②~⑦⑨

■収録曲

[side-A]

1.黒猫の叫び/Black Cat Moan (Nix)

2.レディー/Lady (Appice, Beck, Bogert, Bogert, French, Hitchings)

3.オー・トゥ・ラヴ・ユー/Oh To Love You (Appice, Beck, Bogert, Bogert)

4.迷信/Superstition (Wonder)

[side-B]

5.スウィート・スウィート・サレンダー/Sweet Sweet Surrender (Nix)

6.ホワイ・シュッド・アイ・ケアー/Why Should I Care (Kennedy)

7.君に首ったけ/Lose Myself With You (Appice, Beck, Bogert, Bogert, French)

8.リヴィン・アローン/Livin' Alone (Appice, Beck, Bogert, Bogert)

9.アイム・ソー・プラウド/I'm So Proud (Curtis Mayfield)

■録音メンバー

☆ベック・ボガート&アピス

ジェフ・ベック/Jeff Beck (guitar, vocals, lead-vocals①)

ティム・ボガート/Tim Bogert (bass, vocals, lead-vocals④⑥⑦)

カーマイン・アピス/Carmine Appice (drums, vocals, lead-vocals②③⑤⑧⑨)

★ゲスト

デュアン・ヒッチングス/Duane Hitchings (piano, mellotron③)

ジム・グリーンスプーン/Jim Greenspoon (piano⑤)

ダニー・ハットン/Danny Hutton (backing-vocal⑤)

■チャート最高位

1973年週間チャート アメリカ(ビルボード)12位、イギリス28位、日本(オリコン)22位

ハウンド・ドッグがデビューしたのは、ぼくがまだラジオの深夜放送を聴いていた頃のことです。デビュー曲の「嵐の金曜日」のスポットが毎晩かかっていました。バンド名から察するに、サウンドの中心はロックンロールをベースにしたものなんだろう、くらいの見当はついていました。「嵐の金曜日」自体はバラードでしたが、とてもダイナミックな雰囲気を持っていて、出だしのメロディーが妙に耳についたものでした。

「涙のBirthday」は「嵐の金曜日」と並ぶ、ハウンド・ドッグ初期の傑作バラードだと思います。アルバム「POWER UP!」に収録されています。アレンジは2パターンあるのですが、ぼくはシングル盤のアレンジの方が好きです。

しっとりとピアノで始まるイントロ、ギターが被ってきます。

大友康平氏のヴォーカルはほんの少しかすれた感じ。男っぽい、骨のある歌声を聴かせてくれます。メロディーはとにかくドラマティック。エンディングのリフレイン部分の大友氏のシャウトは聴き物です。それにからむように演奏されるギターソロがまたカッコいいんですよね。

ハウンド・ドッグ『POWER UP!』

彼らは積極的なツアー活動を展開していました。初期の頃の日比谷野音でのライヴ・アルバムを聴いたことがありますが、最初から最後まで弾け通し、爆発的なエネルギーで聴衆を圧倒しています。このパワーで少しずつファンを増やしてゆくさなか、ちょうど「涙のBirthday」が発売される前に化粧品メーカーのCMソングとして「浮気なパレット・キャット」というロカビリー調の曲がスマッシュ・ヒットしました。そのあたりから「ハウンド・ドッグ」の名が徐々に浸透してきたんじゃなかったでしょうか。

1985年にff(フォルティシモ)のビッグ・ヒットを放って大ブレイクしてからの活躍は皆さんご存知の通りですね。

初期のハウンド・ドッグ=ロックン・ロールのイメージが強かったので、この「涙のBirthday」の主人公の男女もなんとなくリーゼントにポニー・テールなんじゃないか、という気がするんです。

彼女の20才の誕生日の夜に、オトナの別れを経験するふたりを描いていますが、同じような体験をした若者、あるいはそういう場面に共感を覚える人たちによってこの曲はとても支持されていたように思います。爆発的にヒットしたわけではない曲ですが、この曲が好き、という人、結構多いみたいです。

初期のハウンド・ドッグ

今、ハウンド・ドッグはとてもややこしいことになっているらしいですね。もう元の鞘には収まらないのでしょうか。ファンの人たちにとってみれば、気が気でないところでしょう。早く丸く決着がついてほしいところですよね。

[歌 詞]

◆涙のBirthday

■歌・演奏

ハウンドドッグ

■シングル・リリース

1982年9月1日

■作詞・作曲

八島順一

■収録アルバム

POWER UP!(1981年)

■ハウンド・ドッグ

大友康平(vocal)

八島順一(guitar)

高橋良秀(guitar)

蓑輪単志(keyboards)

海藤節生(bass)

藤村一清(drums)

プロ野球バトン

氷川・ヒロッキー・ジェロさんのところからバトンを頂いてまいりました。

Q.1 セ・リーグで好きな球団は?

阪神タイガース命でございます!

Q.2 パ・リーグで好きな球団は?

やっぱり本拠地が関西ということでオリックス・バファローズの戦績は気になります。あとはブログ友ジェイさんの影響で北海道日本ハム・ファイターズの勝敗に一喜一憂しております。

Q.3 現役で好きな選手は?

☆金本知憲(阪神)…阪神の支柱アニキはまだまだ健在!

☆藤川球児(阪神)…快速球とフォークが武器の真っ向勝負が小気味よい。

☆赤星憲広(阪神)…快足レッドスター、守備も打撃も頼もしい。

☆新井貴浩(阪神)…打率急上昇中。勝負強い長距離打者。

☆その他阪神の選手…みんなに愛着があります~

☆イチロー(マリナーズ)…プレーもさることながらその感性と姿勢が好き。

☆野茂英雄(現在フリー)…生き様が好き。もちろんトルネード投法も。

☆ダルビッシュ有(日本ハム)…すごい投手になりつつありますね~。

☆小笠原道大(巨人)…巨人は嫌いだがこの人のフルスイングは好き。

そのほかにも個性の際立つ選手が好きです。

Q.4 OBで好きな選手は?

★江夏豊(阪神ほか)…剛速球左腕。田淵との黄金バッテリーが懐かしい。

★田淵幸一(阪神~西武)…天性のホームラン打者。巨人戦に滅法強かった。

★村山実(阪神)…2代目ミスター・タイガース。感動を与えられる選手。

★藤村富美男(阪神)…初代ミスター・タイガース。ショーマンシップで有名。

★長島茂雄(巨人)…巨人嫌いのぼくですが、このお人は別格です。

★星野仙一(中日)…とにかく熱い! 長島と並ぶ「燃える男」。

★山田久志(阪急)…特異なサブマリン投法がカッコ良かった。

★秋山幸二(西武~ダイエー)…攻走守三拍子そろった大型選手。

あと鈴木啓示(近鉄)とか、村田兆治(ロッテ)とか、これも挙げるときりがないですね~

Q.5 あなたはピッチャーです。対戦したいバッターは?

イチロー選手、王貞治選手、長島茂雄選手でしょうね。やっぱり最高峰のレベルの人に投げてみたいです。

Q.6 あなたはバッターです。対戦したいピッチャーは?

野茂英雄投手、佐々木主浩投手かなあ。

もちろんバットには掠りもしないでしょうけれど、あの豪速球とフォークは体感してみたいですね。

Q.7 行ったことのある球場は?

甲子園球場

倉敷マスカット・スタジアム

岡山県営球場

Q.8 行ってみたい球場は?

甲子園には何度でも行きたい。

東京ドームも冥土の土産(?)にぜひ一度は。

Q.9 日本のプロ野球について一言!

ドラフトは完全ウェーバー制で。

フリー・エージェント制の見直し。とにかくお金がかかりすぎるし、不公平。

試合時間の短縮。

米国への移籍は基本的には賛成ですが、その結果メジャーとのマネー・ゲームになったり、日本がメジャーのファームとなりつつある現状に疑問は抱いております。

Q.10 バトンをまわす人

野球好きの方ならどなたでもお持ちくださいませ~

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

♪サー・エドワード・エルガー(1857~1934)

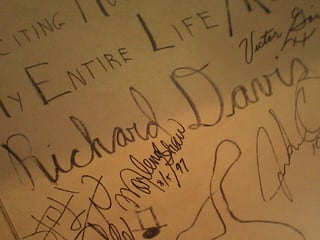

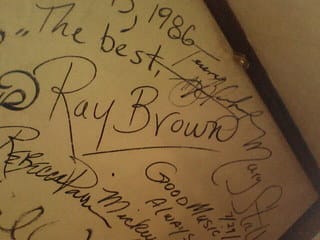

よく出させて頂くお店の壁には、かつてそこに出演した内外のジャズメンのサインが所せましと書かれています。その中に、レイ・ブラウン大先生とリチャード・デイヴィス大先生のサインを発見!(・ω・)

リチャード・デイヴィスのサイン

レイ・ブラウンのサイン

この現代ジャズ・ベース界の両巨頭のサインを後ろに従えての演奏・・・。なんておこがましい!(笑)

「ああ、この二人の霊が乗り移って弾いてくれたらコワイモンなしなんやけどなぁ~」などとグチっていたら、

「アホか、リチャード・デイヴィスはまだ生きとる。勝手にコロスな~

だいたいやな、上手くなりたかったらクチより先に手を動かさんかい」

と言われました。仰る通りです、タハハハ・・・(T▽T;)

閑話休題

近年音楽の「種類」が多様化した理由のひとつには、異なるジャンル同士の結合を試みようとする動きがある、ということがあげられるのではなかろうか、と思っています。あるいは「ジャンル間」の垣根を下げてみようという試みがある、と言ってもいいのかもしれません。そのおかげで、クラシック音楽の大衆化(とでも言えばいいのかな)が促進されている面があるような気がします。

敷居が高いように思われがちなクラシックですが、こうして聴く機会が増えると、やはり良い曲はジャンル時代を問わないものだ、ということが再確認できますね。

勇壮ながら、荘厳なメロディーがほとんど必ず現れるので、ぼくは「マーチ」が好きです。その中でも好きなのが、サー・エドワード・エルガー作曲の「威風堂々」なのです。

この曲、もうほんとうに様々なアレンジが施されていて、コマーシャルやテレビ番組の挿入曲として、ほぼ毎日といっていいくらいどこかで耳にします。

「Cook Do!」のCMとか、アニメ「あたしんち」のエンディング・テーマなどでも使われていましたね。

「威風堂々」は1901年の作品で、第5番まであります。その中で最も親しまれているのが第1番です。

中間部と最後に現れる、壮大で厳かで、それでいて親しみやすく印象深いメロディーは、もうほとんど誰でも知っているのではないでしょうか。この部分は独立した声楽曲にもなっていて、「希望と栄光の国」という題名がつけられています。身近なところでは、サッカーの浦和レッズのサポーターによってこのメロディーが歌われていたりするんですよね。

ぼくが心理的に影響を受けやすい部分を持っているのかもしれませんが、こういう曲を聴くと、一挙に精神が高揚するのを感じたりします。

だからといって、軍隊に入りたいとか戦場に行きたいなどとはゼッタイゼッタイ思いませんけれどね。 『威風堂々』 ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール(2012年)

『威風堂々』 ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール(2012年)

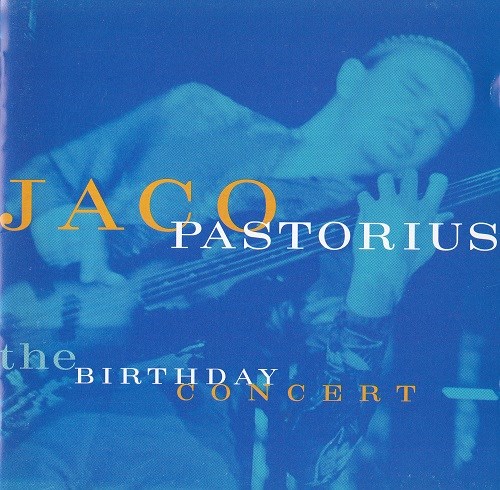

ジャズ系やブラック・コンテンポラリー系のジャム・セッションに参加した人ならば、たいてい一度や二度は演奏したことのある曲のひとつが「ザ・チキン」だろうと思います。

作曲者はピー・ウィー・エリス。

彼はソニー・ロリンズについて学び、1960年代から70年代にかけてジェームス・ブラウン・バンドに在籍したサックス奏者です。

本家本元はジェームス・ブラウン・バンドの演奏なのですが、革命的ジャズ・ベーシストのジャコ・パストリアスが自作のイントロ「ソウル・イントロ」を前に繋げて演奏したものがあまりにも有名となったため、「ザ・チキン」はジャコのオリジナルだと思い込んでいる人も結構多いみたいです。ぼくもクレジットを見るまではジャコの作品だとばっかり思っていました。

ぼくが「ザ・チキン」を知ったのは、やはりあるジャム・セッションの時でした。それで気に入って探したアルバムが、ジャコのライヴ・アルバム「バースデイ・コンサート」です。R&Bフレイヴァーあふれる演奏とアレンジは、R&Bを聴いて育ったジャコのバックボーンの現れではないでしょうか。

会場のざわめきの中、ジャコのMCが聴こえます。そして拍手、歓声。

かなりリラックスした雰囲気が窺えます。

そこで出すジャコのカウントの4拍目にピーター・アースキンのスネアが一発!一瞬にして見事なブラス・アレンジが施された「ソウル・イントロ」が始まります。

バックのブラスに乗せて、のっけからマイケル・ブレッカーのサックス・ソロが炸裂!

「ソウル・イントロ」が終わるや、ジャコのグルーヴィーなプレイで間髪いれずに始まる「ザ・チキン」。

ゴースト・ノートを効果的に使ったファンキーなベース・プレイ、うねるベース・ラインはまるで生き物のよう。

ひとつひとつのベース音の粒立ちが非常にくっきりとしていて、音が立体的に飛び出してくるような気さえします。

ジャコは、ミュート奏法やダブル・ストップ奏法などを駆使して絶妙なグルーヴ感を生み出しています。

また途中でベースを空にしたり、ソロを取っているプレイヤーに絡んだり、と一曲の中でいろんなアイデアを聴くことができます。

まさにジャコのベースには羽が生え、地上を離れて大空に軌跡を描くような爽快感に満ちています。

「ザ・チキン」のテーマはとてもユーモラス。それでいて実にファンキーです。

まさにニワトリが羽ばたいて「コケッ コケッ」と鳴きながら走り回っている姿が頭の中に浮かび上がってくるような、とてもゴキゲンな曲です。

それぞれの取るソロもテーマから感じられる雰囲気をさらに発展させたもので、ユーモラスに、リズミカルに、そしてソウルフルに展開されてゆきます。

このライヴは1981年12月1日、ジャコの30回目の誕生日に行われたスペシャルなものです。ジャコのほか、ピーター・アースキン(drs)、マイケル・ブレッカー(sax)、ドン・アライアス(per)、ボブ・ミンツァー(sax)などが参加しています。

「ソウル・イントロ~ザ・チキン」は、「よーし!」とばかりにテンションを上げたい時なんかに聴くと良いかもしれませんね。

◆ソウル・イントロ~ザ・チキン/Soul Intro~The Chicken

■発表

1995年

■収録アルバム

バースデイ・コンサート/The Birthday Concert (1981年)

■録音

1981年12月1日

■作曲

ソウル・イントロ・・・ジャコ・パストリアス/Soul Intro・・・Jaco Pastorius (1981年)

ザ・チキン・・・・・・ピー・ウィー・エリス/The Chicken・・・Pee Wee Ellis (1969年)

■プロデュース

ピーター・アースキン/Peter Erskine

■録音メンバー

☆ザ・ワード・オブ・マウス・セクステット/The Word of Mouth Sextet

ジャコ・パストリアス/Jaco Pastorius (bass)

マイケル・ブレッカー/Michael Brecker (tenor-sax)

ボブ・ミンツァー/Bob Mintzer (tenor-sax, soprano-sax, bass-clarinet)

ピーター・アースキン/Peter Erskine (drums)

ドン・アライアス/Don Alias (congas)

オテロ・モリノー/Othello Molineaux (steel-drums)

★ゲスト/Guest Musicians

ポール・ホーンミュラー/Paul Hornmuller (steel-drums)

ロバート・トーマス・ジュニア/Robert Thomas Jr.(congas)

オスカー・サラス/Oscar Salas (percussion)

ピーター・グレイヴス・オーケストラ/Peter Graves Orchestra  ジャコ・パストリアス『ソウル・イントロ~ザ・チキン』 Jaco Pastorius Live in Montreal(1982.7)

ジャコ・パストリアス『ソウル・イントロ~ザ・チキン』 Jaco Pastorius Live in Montreal(1982.7)

1970年代後半の博多からは「サンハウス」、「アレキサンダー・ラグタイム・バンド」、「モッズ」、「ルースターズ」、「ロッカーズ」などのビート・バンドが続々と登場し、メジャー・デビューしてゆきました。「めんたいロック」とも呼ばれたムーヴメントです。

その中の「サンハウス」のメンバーだったギタリスト鮎川誠が率いているバンドが、「シーナ&ザ・ロケッツ」です。

「シーナ&ザ・ロケッツ」は、鮎川誠の愛妻であるシーナをヴォーカルに据えたロック・バンドです。

サンハウスのステージを観たシーナと鮎川氏は、出会ってたちまち意気投合し、すぐに付き合いはじめたといいます。

そのシーナをヴォーカルにしてバンドを作ろうと決意した鮎川氏が、サンハウス解散後に結成したのが「シーナ&ザ・ロケッツ」というわけです。

リズム&ブルースはもちろん、ブリティッシュ・ビートやハード・ロック、ガレージ・ロック、パンク・ロックなどにも影響された硬質なサウンドを特徴としたロックンロール・バンドです。

とりわけ鮎川氏のロック・スピリット丸出しのプレイには定評があります。

ギターを構えて立っているだけでこんなにカッコいい人って、そうそういないですよね。

シーナ&ザ・ロケッツのはじめてのヒットと言えるのが、「ユー・メイ・ドリーム」です。

この曲はロケッツのセカンド・シングルとして1979年12月にリリースされ、翌80年にかけてヒット。オリコン・チャートでは最高20位まで上がり、約20万枚のセールスを記録しています。JALヨーロッパ・キャンペーンのイメージ・ソングでもあったんですね。

この曲はロケッツのセカンド・アルバム「真空パック」に収録されています。

シーナ&ザ・ロケッツの2ndアルバム『真空パック』

歌詞は短いですが、甘くてロマンティック。シーナが夫・鮎川に歌いかけているような典型的なラヴ・ソングです。

サウンドは、作曲にあの細野晴臣が加わっているだけあって、R&Rをベースにテクノ・ポップなどの当時のニューウェイヴのエッセンスを取り入れたポップなロック・ナンバーに仕上がっています。ロネッツの「ビー・マイ・ベイビー」のパロディのようにも思え、どことなく細野氏の遊び心が感じられる気がします。

甘くしなだれかかるようなシーナのヴォーカルはキュート。しかしサビ、エンデングのリフレインでは鮎川氏のロックンロールなギターがハードにドライヴしまくっていますね。

今のシーナは独特のワイルドでハスキーなダミ声がトレード・マークになっていますが、この当時の彼女の声はそれほどしゃがれていなくて、可愛らしい雰囲気を醸し出しています。いくつになってもミニスカートの似合うシーナ、その圧倒的存在感はタイプは違えど、あのティナ・ターナーを連想させてくれるのです。

鮎川氏の存在感も大好きです。

「俺はロックンローラーなんだぞ」という、いかにも力んだ暑苦しいアピール感がないのに、存在そのものが悠然としたロックになっているように思います。そういうところがシビれるくらいカッコいい!

いつだったか、ラーメンか何かのCFに出ていた、ギターを弾く鮎川氏、カッコ良かったなぁ~

「ユー・メイ・ドリーム」は、当時はディスコでもよくかかっていたそうですね。

そういえばこの曲がヒットした1980年前後はテクノ・ポップが流行し始めた頃で、「YMO」をはじめ、「ヒカシュー」、「プラスティックス」、「ジューシー・フルーツ」、「P-MODEL」などのテクノ・バンドが続々と名乗りをあげていたような記憶があります。

「ユー・メイ・ドリーム」がYMOの協力で制作されてたこと、そしてこの曲がテクノっぽい作風だったことから、ロケッツも当初はテクノ・ポップのフォロワーみたいに思われていたようです。

今年でシーナ&ザ・ロケッツも結成30年。鮎川氏も60歳になるんですね。でもまだまだロックンロールし続けてほしいバンドのひとつであります。

[歌 詞]

◆ユー・メイ・ドリーム

■歌・演奏

シーナ&ザ・ロケッツ/Sheena & The Rokkets

シーナ(vocals)

鮎川誠(guitars, vocals)

浅田孟(bass)

川嶋一秀(drums)

■リリース

1979年12月5日

■作詞

柴山俊之& Chris Mosdell

■作曲

鮎川誠 & 細野晴臣

■編曲

シーナ & ザ・ロケッツ

■チャート最高位

1980年週間シングル・チャート オリコン20位

【追記】

2015年2月14日、子宮頸癌のためシーナが死去。61歳。

2023年1月29日、膵臓癌のため鮎川誠が死去。74歳。

「●●さんは帰省中のため~」とパソコンで入力したら、「●●さんは寄生虫のため~」と変換されてしまって、思わず「うまい・・・」と思ってしまったワタクシです。(@´v`@)

ライブハウスなどのお店で生演奏を見る(聴く)のは、大きなホールとはまた違った雰囲気で楽しむことができますね。

食べたり飲んだりおしゃべりしながら音楽に浸っていられるのって、なんて楽しいんでしょう。身近で見ることができるので、ミュージシャンの息遣いを感じられたり、手先や指先をじっくり見ることもできます。

ライブでは、そのミュージシャンのMC(曲と曲の合間のおしゃべり)も楽しみのひとつです。

自分のCDの宣伝なんかよくやってますね。MC聞いて「じゃ、買ってみようか」なんてことになることもあるから、わりと時間かけて宣伝MCする人もいます。その場で買うとサインしてくれたり、握手してくれたり、なんていうこともあって、嬉しくなります。

もともと話すのが好き、というかサービス精神旺盛な人もたくさんいますね。

で、ありがちな(笑)CDの宣伝MC集。

「一家に一枚」とか言う。

続けて「一家に三枚でも構わないですよ~」とか言う。

さらに続けて「一家にひとり一枚でも構わないですよアハハ」などと言う。

「フリスビーとしても遊べます」とか言う。

「コースターにもなります」とか言う。

「窓の外につるせばカラスよけにもなります」とか言う。

「今なら一枚2800円、五枚で14000円にしておきまーす」などと言う。

五枚も買わないし(笑)。というか割引きになってない・・・。

「目で見ると歌詞が読み取れるようになってまーす」などと言って笑わそうとする

こういう「定番」になったセリフでも、まぢかで聞くと楽しいもんです。

くつろいだ雰囲気で体感する生ステージ、良いですね~(ちょっとムリヤリなまとめかな)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

今日のわがタイガースは4対2で広島を下し、先発した下柳投手が5勝目(0敗)、藤川投手に14個目のセーブがつきました。昨日の兄貴分・金本に続き、今日は弟分の新井選手にホームランが出ました~

昨日の試合は3対9で大敗しましたが、皆さんご存知の通りアニキ・金本が9回表1死一塁の場面で横山投手の139キロの速球を右中間スタンドに叩き込み、史上15人目のプロ通算400号本塁打を達成しました。遅ればせながら、金本選手、おめでとうございます!古巣の広島戦で打ったところに因縁めいたものを感じますね。

さすがはアニキ、大差のついた負け試合の9回にも力を緩めなかったんですね。願わくは甲子園で達成して欲しかったところですが、この一発は彼が常に全力でプレーをしていることの証明にもなりますよね。

400号本塁打を打った瞬間の金本選手

プロ野球が創立したのが1936年。この72年間でわずか15人しか記録していない価値ある一打です。400本塁打に到達した選手は、超一流の証明とも言われる2000本安打到達者(37人)よりも少ないんですね。

プロ入り当初の金本選手はあまりの線の細さから「ゴボウみたいだ」などと言われたそうです。事実、非力なので「足を生かしてゴロをころがせ」という指導もされていたらしいです。身長も180センチとけっして大きくなく、長距離砲のイメージからは程遠かった金本選手ですが、たゆまぬ鍛錬でスラッガーとして頭角を現します。

通算400本のうち、阪神では6年目で156本。2005年には40本塁打を放って優勝に大きく貢献してくれました。

つねにフル出場し、4番に座り続け、チームの支柱となり牽引車ともなって猛虎軍団のシンボルとして活躍し続ける金本選手、いつからか尊敬と親しみを込めて「アニキ」と呼ばれるようになりました。

己に厳しいその姿勢はプロ選手の鑑とも言えるでしょう。そんな金本選手の姿に影響されたチームメイトは少なくないはずですし、そのプレーに共感を抱くファンも大勢いることだと思います。

やはり金本選手が打席に立つと、「彼ならここで何とかしてくれる」と思わせる雰囲気を出していますね。そしてその期待に応えてくれることが多いからファンの支持も大きいのでしょうね。

こういう偉大な選手を育ててくれた広島というチームにも感謝しなければならないのかもしれません。そういえばひと頃の広島は、野村、江藤、前田、正田、緒方、金本など、自前で育てた選手ばかりで強力打線を造り上げていましたっけ。

肉体的な年齢はまだまだ30才そこそこだと言われる金本選手、聞くところによると50才まで現役を目指すそうです。彼ならやってくれそうだと思えますよね。ついでに下柳投手、矢野捕手とともに目指せ50才トリオ!(それはいくらなんでもムチャか・・・

)

)さあ、次は450号、その次は500号の一里塚が金本選手を待っています。ぜひともそれらの壁を突破してください。いつまでも金本選手に頼っているようではダメですが、金本選手がレギュラーとして君臨し続けようとするならば、追い越そうとする後輩たちを力で抑え込んでその座を守ってください。応援しています。

金本知憲選手通算400号本塁打の瞬間(富山市民球場)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね