【Live Information】

岡山市にある単館系映画館「シネマクレール」。

大手配給会社に属していないので、スターが煌めいているような映画はあまり見かけませんが、予告編や掲示されているポスターを見ると思わず興味をそそられる文芸作品や社会派作品が多く上映されています。

音楽系映画が多いのも特徴で、いままでミシェル・ペトルチアーニ、エリック・クラプトン、ホイットニー・ヒューストン、アレサ・フランクリンなどなどのドキュメンタリー映画を観ました。

先日は、1960年代末期から70年代前半にかけてロック界を席捲したクリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルのドキュメンタリー映画「トラヴェリン・バンド」(しかも後半はロンドン、ロイヤル・アルバート・ホールでのライヴ!)が上映中(しかも期間はわずか一週間!)だったので、なんとか最終日に観に行ったのです。

ところがですね、生活のリズムが夜型になったことによる寝不足というか、とりあえずは休みなしでお店を開けている日ごろの疲れというか、それやこれやが真っ暗な映画館の中にいると睡魔と化してやって来るんです。いつの間にか意識は消え失せ、たびたび目は覚めるんですが、おそらく合計すると全編の半分近くはうたた寝してしまったんです

ああ。。。

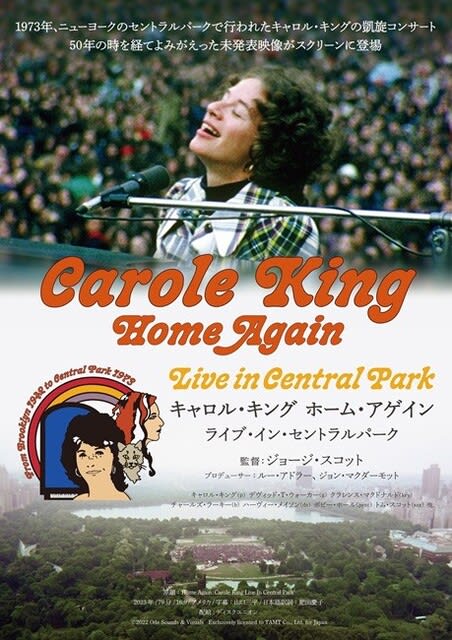

でもその時の予告編で、キャロル・キングのライヴ映画が来るのを知って狂喜乱舞!

まあ実際は狂っても踊ってもいないのですが、これは絶対観なければ、と心に誓ったのでした。

「ホーム・アゲイン ライブ・イン・セントラル・パーク」は、1973年5月26日(土)に、ニューヨークのセントラル・パークで行われたキャロル・キングのフリー・コンサートの模様が収められた、ドキュメンタリー映画です。

1971年2月に発表したアルバム『つづれおり』が大ヒットして世界的な人気シンガー・ソングライターとなったキャロルは、生まれ育った街ニューヨークで、いわば凱旋コンサートを行いました。「故郷への恩返し」だったそうです。キャロルの故郷は、セントラル・パークから約20kmほどしか離れていないブルックリンなのです。

当時ほとんどライヴを行っていなかったキャロルの、それも無料ライヴということもあって、集まった聴衆は、実に推定10万人以上。

ライヴは2部構成です。

1部は、キャロルのソロ・パフォーマンス。おもに『つづれおり』からの選曲です。

2部は、バンドを従えて、このコンサートの数ヵ月後にリリースされる予定の新作『ファンタジー』の収録曲を演奏しています。

バンド・メンバーは、当時の夫君のチャールズ・ラーキー(ベース)をはじめ、ハーヴィー・メイスン(ドラムス)、デヴィッド・T・ウォーカー(ギター)、トム・スコット(サックス)など錚々たる面々が名を連ねています。

しかしキャロルって、なんてチャーミングなんでしょう。

歌っている時のひたむきな表情。

歌い終わって聴衆に向ける人懐っこい笑顔。

例えば、高校の時に同じクラスにこんなコがいたら、きっと好きになってしまうな。

単なるラブ・ソングだけでなく、生きているからこその悩み、つまずき、孤独に共感し、手を差し伸べてくれるような歌詞。

だからこそ聴衆は安心して自分の素直な気持ちを委ねられるのでしょう。

崇め奉ったりひれ伏したり、そんな絶対的な上下の関係ではなく、そっと後押ししてくれたり、気持ちを共有してくれている気がするからこその、穏やかな聴衆の顔、顔、顔。

それにしても、ヴォーカリストとしてのキャロルも、とても素晴らしかったです。

エネルギッシュで、ロック・ヴォーカリストのような面も観ることができました。

でもやっぱり、彼女の「歌」は、彼女のオリジナルな「歌」なんですね。

もともと作曲者だったキャロルが作るデモ音源には、キャロル自身による仮の歌が入れられていましたが、それが関係者のあいだでは高く評価されていたそうです。

しかし当時のキャロルは歌うことに対しては興味がなく、いや、もっと言えば嫌がっていたそうなのです。

その彼女に強く歌うことを勧めたのが、ジェームス・テイラーです。

ジェームスは、彼のツアーのピアニストにキャロルを起用しましたが、キャロルの出身大学でのライヴの時に、ステージ上で「キャロルはこの大学の出身なんだ。そのキャロルにこれから1曲歌ってもらおう」と突然紹介されてしまい、仕方なく歌ったんだそうです。そしてこれがヴォーカリストとしてのキャロルのスタートになったのです。

キャロルとジェームスが親友であることは有名な話で、ふたりは今でも変わらぬ友情で結ばれています。

『君の友だち』を歌う前に、「ある人に捧げます」とアナウンスしたキャロルにすかさず飛んだファンからの声が、「ジェームス・テイラー!」

思わずニヤリとしてしまいました。

客席からは、「愛してるよ」とのファンからの声も。

それに対して、「わたしも愛してるわ」と応えるキャロルの優しい表情が、とても印象的でした。

『ロッキー2』で、試合後のリング上でインタビューに答えるロッキーに飛んだ「愛してるぞロッキー」の声に、「おれも愛してるぞ」と応じた場面が思い出されましたね。

ステージから離れたところからキャロルに花束を渡そうとする少女。

「ちょっと遠くて届かないね」とのキャロルの声に、聴衆の手から手へとリレーされてステージに届けられた花束。

ステージも客席も、愛に覆われています。

微笑ましくも、ちょっぴり感動しちゃいます。

そしてこの雰囲気が、コンサートの場面全体を通じて、静かに、温かく流れているような気がするのです。

◆キャロル・キング ホーム・アゲイン

ライブ・イン・セントラル・パーク/Home Again:Carole King Live in Central Park

■2023年アメリカ映画

■配給

ディスクユニオン

■製作

ルー・アドラー

ジョン・マクダーモット

■公開

2023年11月3日(日本)

■監督

ジョージ・スコット

■バンド・メンバー

キャロル・キング(voval, piano)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

クラレンス・マクドナルド(electric-piano)

デヴィッド・T・ウォーカー(guitar)

チャールズ・ラーキー(bass)

ハーヴィー・メイスン(drums)

ボビー・ホール(percussions)

トム・スコット(sax)

マイク・アルトシュル(sax)

ジョージ・ボハノン(trombone)

ディック・ハイド(trombone)

ジーン・ゴー(trumpet)

オスカー・ブラシアー(trumpet)

■上映時間

79分

【Live Information】

スポーツは、言うなれば人間ドラマです。

勝利のためにひたすらベストを尽くし、悔いを残さないよう全力を尽くす選手たち。

ぼくたちは、彼らのプレイそのものに驚嘆し、人生さながらの劇的なゲーム展開に心を震わせ、透けて見える彼らの生き様に感涙する。

その瞬間、選手たちは自分の全てを投げうっているからこそ、見ているわれわれも熱い想いを共感できるんですね。

スポーツを題材にした映画も数多くあります。

感動のポイントが分かりやすく伝えられるからでしょうか。

スポーツ映画の名作といえば、『メジャー・リーグ』、『ロッキー』が真っ先に頭に浮かびます。

そして、ぼくとしては強く強く、『ティン・カップ』を推したいのです。

スポーツって、だいたいがスピード感があることで興奮度も増すと思うんです。

逆に、スピード感のないスポーツってなんだろう。

野球でいえば投手戦のときの外野手とか。

カーリングもそうかもしれない。

やっぱり、プレーする時間の大半を歩いているゴルフかな。

ところがこの『ティン・カップ』、とくにクライマックスときたら、ひとりで部屋で観ていてもガッツ・ポーズはしてしまうし、思わず「おぉ~~!」という歓声は出てしまうし、なんなら感動のあまり胸はドキドキ目はウルウルなんです。(個人差は、もちろんあります )

)

ゴルフって、テレビで放送されていると、実は結構そのまま見入ってしまうんです。

視聴者が飽きないよういろんな場面に切り替えたり、アナウンサーと解説者のやりとりがあったり、プレイバックを入れたりして、制作側が緊張と緩和のバランスをうまく取っているからなんですね。

つまり、投手戦の野球にも、カーリングにも言えることだと思うんですが、スピード感というより緊張感が漂っていれば、ゲームは締まるんです。

『ティン・カップ』は映画であるだけに、盛り上がるような編集のうまさをとても感じますね。

それから、近年のライヴDVDを観ても思うことですが、ギャラリーの表情やしぐさをうまく取り入れた画面は、試合そのものの緊張度や観ているこちらの興奮度などを高める効果がありますね。とくにアメリカ人のストレートな感情表現や、手の動きなどは表情豊かでとてもカッコいいですから。

主演は、ケヴィン・コスナー。

「当たりはずれの大きい俳優」などという評もあるみたいですが、ぼくは大好きです。

ハンサムだけど、どこか野性味が感じられるし、チャーミングです。

そして、彼は運動神経がとてもいいんですね。

今までに「さよならゲーム」(野球)、「ラヴ・オブ・ザ・ゲーム」(野球)などに出演していますが、身のこなしやフォームなど、本物のスポーツ選手と比べても違和感がありません。(ちなみに「さよならゲーム」も、この「ティン・カップ」と同じくロン・シェルトン監督作品です)

彼が、この映画の主人公である不遇の天才ゴルファー、「ティン・カップ」ことロイ・マカヴォイを演じます。

不遇といっても暗さはありません。ティン・カップは、自分の能力を信じすぎるほど信じている自信家で、がさつとまでは言わないにしてもちょっとワイルドで、はっきりとした自己主張を持っている男です。

ティン・カップことロイ・マカヴォイ(ケヴィン・コスナー)

相手役のモリーンを演じるのは、レネ・ルッソ。

シリアスな雰囲気も出すかと思えば、コミカルなやりとりやアクションもなんなくこなします。

いっときは「メジャー・リーグ」(共演トム・ベレンジャー)、「リーサル・ウェポン」(共演メル・ギブソン)、「アウトブレイク」(共演ダスティン・ホフマン)、「ザ・シークレット・サービス」(共演クリント・イーストウッド)、「ショウタイム」(共演ロバート・デ・ニーロ&エディ・マーフィー)など、「これでもか」というくらい話題作のヒロインを務めていましたね。

ドリーン(リンダ・ハート:左)とモリー(レネ・ルッソ:右)

ストーリーのポイントは、なんといってもティン・カップの強気で、血の気が多くて、「一か八か」的なキャラクターです。

今だったら「アンガー・マネジメント」を勧められるタイプでしょうね。

モリーに対しては一途で、自分のことを省みることができたり、子どもっぽかったりするところもあるのですが。。。

堅実なプレーを「弱気」「臆病」と捉えるところがあったりして、「気持ちを抑えろ」と言う信頼のおけるキャディにして親友のロミオともしばしばケンカになったりします。しかし冷静なロミオは、心の中ではティン・カップの実力を信じています。ティン・カップが自分で自分の感情をコントロールできれば最高のゴルファーなのだ、と知っています。

ロミオ(チーチ・マリン:左)とティン・カップ

恋するモリーを振り向かせよう、そして人生を立て直すきっかけにしようと、ティン・カップは全米オープンに出場するのですが、初日は恋敵にして学生時代からのライバルであるシムズになんと16打差をつけられ、順位も気持ちも沈んでしまうんです。

ラウンド後のラウンジでシムズに嫌味を浴びせられてるのを聞いていたモリーは頭に血が上って(このあたり、感情の高まり方がティン・カップによく似ているのが笑える)、マカヴォイはラウンジ内から屋外の池の鳥にワン・ボール、ワン・ショットでボールを当てられる、という不可能とも思える賭けをシムズに突きつけます。

この不可能とも思える賭けに勝ったティン・カップは翌日から快進撃を続け、最終日の優勝争いに残ってシムズと熾烈な争いを繰り広げるわけです。

そのティン・カップの前に立ちふさがるのが、グリーン手前の池が行く手を阻む難攻不落の18番ホール。

確実に刻んで確実にスコアをキープするか、正面からコースに挑むか。

3日目まで、その池に阻まれ続けるものの、なんとか平静を保って好調を維持するティン・カップ。

そして、最終日に迎えた18番ホール。

ここを冷静に攻められればほぼ優勝は確実なのです。

シムズ(ドン・ジョンソン:左)とティン・カップ

しかしティン・カップの夢は、「イーグルを取ればあのジャック・ニクラウスを超えられる!」。

そして彼の打ったセカンド・ショットはついに池を超え、グリーンに乗る。

ついにこの難ホールを攻略したか!と思いきや、グリーンの傾斜のせいでボールは後戻りして、池へ・・・。

4日連続して池にボールを落としたティン・カップは、これまでの3日間ボールをドロップして池の傍から確実に打ち直したにもかかわらず、この日はついに同じ場所からの打ち直しを迷わず選択するのです。

自分をコントロールできていたティン・カップが、素の自分へ戻る瞬間です。

打ち直し、ボールはまた池へ。

何かに取り憑つかれたように何度も打ち直し、ボールはそのたびに池へ。

意固地なだけなのか、単なる強情か、やけくそなのか、勝算はあるのか。

そしてとうとう・・・。

ティン・カップは敗れました。

でもそれは相手に対する敗北ではなく、自分に対しての敗北です。

しかし、胸を張っていい敗北ではないでしょうか。

自分の感情をコントロールしきれなかったけれど、自分を貫き通して敗れたのですから。

ティン・カップは、試合に勝つことより、自分の生き方を貫くことを選んだんですね。

でも、ということは、試合には負けたけれど、自分で自分に突きつけた挑戦には勝った、とも言えるのではないでしょうか。

だからこそクライマックスでこんなにも感動できるのではないかと思うんです。

クライマックスのスリル感は、ぼくの大好きな「ミッドナイト・ラン」や「タワーリング・インフェルノ」に並ぶものだと思っています。

◆ティン・カップ/Tin Cup

■1996年アメリカ映画

■配給

ワーナー・ブラザーズ

■製作総指揮

アーノン・ミルチャン

■製作

ゲイリー・フォスター

デヴィッド・レスター

■公開

1996年8月16日(アメリカ)

1996年9月14日(日本)

■監督

ロン・シェルトン

■脚本

ジョン・ノーヴィル、ロン・シェルトン

■音楽

ウィリアム・ロス

■出演

ケヴィン・コスナー(ロイ・マカヴォイ)

レネ・ルッソ(モリー・グリスウォルド)

ドン・ジョンソン(デヴィッド・シムズ)

チーチ・マリン(ロミオ・ポーザー)

リンダ・ハート(ドリーン)

デニス・バークレイ(アール)

レックス・リン(デューイ)

ルー・マイヤーズ(クリント)

リチャード・ラインバック(カート)

ジョージ・ペレス(ホセ)

ミッキー・ジョーンズ(ターク)

マイケル・ミルホーン(ブーン)

ジム・ナンツ(CBSアナウンサー)

ケン・ヴェンチュリ(CBSアナウンサー)

ベン・ライト(CBSアナウンサー)

ゲイリー・マッコード(本人役)

クレイグ・スタドラー(本人役)

ピーター・ジェイコブセン(本人役) etc

■上映時間

135分

■エンディング・テーマ

「This Could Take All Night」(アマンダ・マーシャル)

【Live Information】

「よく来たな、さあ入れよ」

この言葉の響きに、こんなにも温かさがあるなんて。

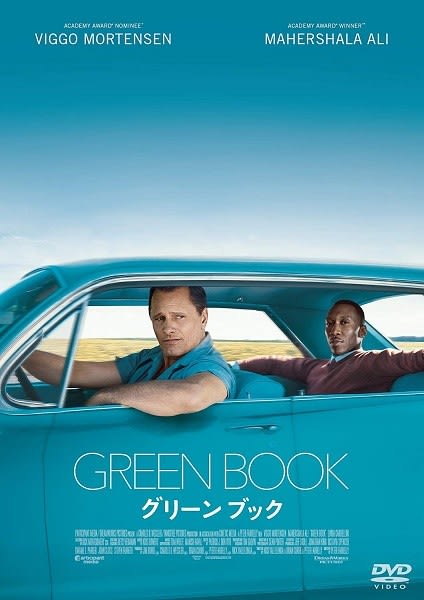

「グリーンブック」のクライマックスです。

物語の途中から「どうかこうあってくれないかな」と願っていた結末です。

「グリーンブック」。

バディ・ムービー(相棒)であり、ロード・ムービーでもあります。

このジャンルでは、主人公である二人の間の「友情」にもスポットが当てられることが多いのですが、「グリーンブック」もイタリア系(白人)のトニー・"リップ"・ヴァレロンガとアフリカ系(黒人)の"ドクター"・ドン・シャーリーの、実話に基づいた感動的な交流について描かれています。

もちろん「友情」は作品の主題のひとつですが、それだけではありません。

「グリーンブック」はアカデミー賞を受賞しましたが、これについては「長年差別されてきた黒人に対して友好的な白人を描くことで、人種差別に対する免罪符としている」などの批判も根強いようです。友好的な白人を描くことでそのような差別は改善されつつある、と思わせる手法だというわけです。

人種差別について強い問題意識を持つスパイク・リー監督なども大きな不満を述べているのです。

左:ヴィゴ・モーテンセン 右:マハーシャラ・アリ

もともと人間というのは、知らず知らずのうちに心の中で自分を誰かと比べては得意になったり苦しんだりしてしまう生き物です。

だれかを自分より下に見たくなる心境というのは、「自分より『下』の人」を見つけることで安心感や優越感に浸りたいことの裏返しとも言えるのではないでしょうか。

そして、その感情が「差別」に繋がるのは否めないことだと思うんですね。

ドクター・シャーリーは、皮膚の色だけでなく、性的指向でも差別される側、あるいはマイノリティーに生まれついています。

それだけでなく、離婚経験者であり、実の兄とも疎遠になっていて、生きづらさと孤独を抱えて日々生きています。

ドクがたいていのことには表情を変えず、冷静さを失わないのは、強くあろうとしていることの表れなんじゃないかな、と思うんです。

ぼくはこの映画は、「白人」と「黒人」が心を通い合わせる、単なる「人種を超えた友情のストーリー」ではなくて、いろいろな領域の少数派の存在を身近に感じ、共存していこうというメッセージが含まれているような気がするのです。

もちろんアメリカに住んでいるわけでもないぼくが、実際の人種差別の空気を知るわけではありません。

でも、「映画をどう観るか」はぼくの自由だし、「自分がどう感じたか」が大事なんじゃないかな、と思うのです。

そういう意味では、ぼくはこの映画には、将来に対する希望のようなものが込められているような気がします。

例えば、少数派が見下されたり否定されることがなくなる世の中がやってきますように、という。

現実に人種差別はある。

しかしこのふたりに関する限り、皮膚の色や生活環境の差を超えて認め合い、ついには信頼し合える友情が芽生えたのだ、と思うのです。

そして、例えば自分と正反対の、違和感のある人に対しての意識やふるまい方をこの映画を観て少しでも変えられたら、まずはそれでいいのではないでしょうか。

主人公はイタリア系白人と黒人のコンビです。

このふたりの関係は、黒人は上流階級と深い交流のある文化人、白人はいうなれば下層階級であり黒人は彼の雇用主です。

そして白人は、黒人に対して「そういうものだ」というような無意識の差別感情を持っている。

ところが、ふとしたことから白人が黒人に雇われて旅をはじめることになるのです。

後部座席に座っているドクター・シャーリーを見る黒人労働者の、驚きと、ある種の怒りが込められた訝しげな目つき。

この目つきが白人を雇う黒人が同胞からどう思われているかを表しているんですね。

白人のトニー・リップを演じるのはヴィゴ・モーテンセン。

ぼくが彼を観るのは、シルベスター・スタローン主演の「デイライト」以来です。

「デイライト」では自信家で少々鼻持ちならないアスリート出身の実業家を演じていますが、この映画では対照的に白人の中でも低く見られがちなイタリア系、しかもナイトクラブの用心棒を務めている、知性とは少々ほど遠い粗野な役柄です。

対するドクター・シャーリーは、クラシックを学んだ人気ピアニストです。

彼はいわゆる知識階級であり、立ち居振る舞いは洗練されていて、品位を重んじる芸術家。芸術好きな上流階級に招かれて煌びやかなステージを数多く踏んでおり、経済的にも豊かです。

ふたりとも、とにかく憎めないんだなあ。

トニー・リップは粗野で、無遠慮で、品がない。

ややもすれば有色人種に対しての差別意識があります。

でも男気があって、約束は守る。そしてどこか人懐っこくて(ドクがうんざりしてもお構いなしに話しかけたり)、独特のユーモアと彼なりの人生哲学を持っています。

ドクター・シャーリーはいつもクール。表情もあまり変わらない。

ジョークなんか言うタイプでもないし、それどころか時には辛辣な言葉がサラッと口から出てくる。

がさつなトニーにはウンザリしているけれど、彼を拒絶したり見下したりしているわけではなくて、むしろトニーのやっていることを放っておけない優しさがあります。

とはいえ、いわば異文化の中で育ったふたりはとにかく噛み合わないんですね。

品性と文化の相違からお互いに戸惑うばかりです。

このふたりは、いやでも1台の車の中で長時間一緒に過ごさなければならない。

ところがそのうち徐々にお互いの波長が合うところ、認め合えるところが見えてくるのです。

そしてドクター・シャーリーが心の奥底にしまい込んでいるもの、つまり見られたくない、触れられたくない部分があらわになってしまうできごとがいくつも起こるんです。

雇い主であるドクター・シャーリーは、毅然とした態度でトニーに接する反面、トニーが愛妻リンダにあてて書く手紙の書き方や、マナーなどを教える。

対して雇われているトニーは、自分の役割をきちんとこなし、時には口八丁で、時には命がけでトラブルを解決する。

旅をしながら、お互いがお互いの持っているものを「分かち合って」いるようにも見えてくるんです。

しかし、実はドクター・シャーリーは大きな孤独、寂しさを抱えているんです。

彼がクールな姿勢を崩さないのは、達観していたからではなかった。

ひたすら耐えていたんですね。

「金持ちは教養人と思われたくて私の演奏を聴くが、その時以外の私はただのニガーだ。その蔑視を私は独りで耐える。私ははぐれ黒人だからだ。黒人でも白人でもなく、人間でもない私はいったい何なんだ!」

「あんたは城のてっぺんに住んで金持ち相手に演奏する。俺の世界のほうが黒い(黒人より恵まれない境遇なんだ)!」という僻みを含んだ(あるいはドクターに対して羨んでいる)トニーの言葉を聞いた時のドクター・シャーリーの言葉です。

悲痛な叫び声です。

そして、ツアー最後の演奏の前に、トニーはドクター・シャーリーがなぜあえて差別の激しいディープ・サウスでツアーを組んだのか、その真意を知ることになります。

その直後の、演奏会場側の差別的な振る舞い。

断固として平等に扱うことを要求するドクター・シャーリー。

それを、「しきたり」だという名の文化だとして、頑なに拒む主催者。

今夜の主賓であるシャーリーに、それ相応の敬意を持って接してもらいたいと交渉するトニー。

埒のあかない話し合いです。

しかし最後にシャーリーは、なんと「君が演奏してくれと言うのなら演奏しよう」とトニーに言います。

シャーリーはトニーの気持ちに応えるために信念を曲げたのです。

しかしトニーは「こんなところ、早く出よう」と、出口に向かいます。

トニーもシャーリーの気持ちに応えるんですね。

「人種差別はいけないことだ」という単純なテンプレート的映画(そういう意味も持っているのでしょうけれど)ではなく、考えさせられるところも多い映画ですが、好きな場面もたくさんあるんです。

酒場でドクター・シャーリーが何者であるかを説明しようとしたトニーに、酒場の女性が「言わないで。弾いてみせて。」と返す場面。イキなセリフに思わずニヤッとしちゃいます。

手紙の手直しをしようとするドクターに「もうコツがわかった」と言うトニー。その手から手紙を取りあげて読むと、「たしかにいい手紙だ」と言ってクールな面持ちを崩して微笑むドクターの温かい眼差し。

エンディングで初めて顔を合わせるドクターに、「手紙をありがとう」と囁くトニーの妻リンダ。「ああ、彼女は知ってたんだなあ」と、これまた笑みが浮かんでくるのを止められない場面です。

そして、忘れちゃならないジャム・セッション。

黒人である本来の自分を取り戻して心から演奏を楽しむ、とてもハッピーな場面です。

いい場面がたくさんあるから、つい何度も観たくなってしまうんです。

そしていまだに飽きることなくディスクをプレーヤーのトレイにセットしてしまうのです。

◆グリーン・ブック/Green Book

■2018年アメリカ映画

■配給

ユニバーサル・ピクチャーズ(アメリカ)、ギャガ(日本)

■製作

ドリームワークス・ピクチャーズ、アンブリン・パートナーズ、パーティシパント・メディア、コナンドラム・エンターテインメント、シネティック・メディア

■公開

2018年11月16日(アメリカ)、2019年3月1日(日本)

■監督

ピーター・ファレリー

■脚本

ニック・ヴァレロンガ、ブライアン・カリー、ピーター・ファレリー

■音楽

クリス・バワーズ

■出演

ヴィゴ・モーテンセン(トニー・"リップ"・ヴァレロンガ)

マハーシャラ・アリ(ドクター・ドナルド・"ドン"・シャーリー)

リンダ・カーデリーニ(ドロレス・ヴァレロンガ)

ディメター・マリノフ(オレグ)

マイク・ハットン(ジョージ)

フランク・バレロンガ(ルディ)

ブライアン・ステパニック(キンデル)

ジョー・コーテス(ロスクード)

イクバル・セバ(アミット)

セバスティアン・マニスカルコ(ジョニー・ヴェネス)

ピーター・ガブ(チャーリー)

トム・ヴァーチュー(モーガン)

ファン・ルイス(ボビー・ライデル)

P・J・バーン(プロデューサー)

ルイ・ベネレ(アンソニー)

ロドルフォ・バレロンガ(ニコラ)

ジェナ・ローレンゾ(フラン)

ドン・ディペッタ(ルイ)

スハイラ・エル=アーター(リン)

ギャビン・ライル・フォーリー(フランキー)

ポール・スローン(カーマイン)

クイン・ダフィ(マイキー)

ジョニー・ウィリアムス(ポーリー)

ランダル・ゴンザレス(ゴーマン) ほか

■上映時間

130分

■受賞

2018年 トロント国際映画祭 観客賞(「グリーンブック」)

2019年 第91回アカデミー賞 作品賞(「グリーンブック」)、助演男優賞(マハーシャラ・アリ)、脚本賞(ニック・ヴァレロンガ、ブライアン・カリー、ピーター・ファレリー)

2019年 ゴールデン・グローブ賞 作品賞、助演男優賞、脚本賞

【Live Information】

2011年(平成23年)3月11日午後2時46分、東北地方太平洋沖地震が発生。

その規模は、日本周辺における観測史上最大のマグニチュード9.0を記録。

最大震度は、宮城県栗原市で観測された震度7。

最大40.1mの想像を絶する巨大な津波が発生。

死者15,899人、行方不明者2,529人(2019年12月10日現在)、建物の損失は全・半壊あわせて404,893戸。

未曽有の大災害でした。

あの日からだいぶ時が流れたような気がしていましたが、まだ9年です。

いまだに約50,000人が避難生活を送っています。

宮城9543名。岩手4675名。福島1614名。

3番目に犠牲者が多かった福島県には、福島第一原子力発電所がありました。

津波をかぶってSBOを起こした原発は、炉の冷却機能を失いました。

炉の冷却ができないということは、原発の爆発の可能性が一挙に大きくなったということにほかなりません。

この非常事態にあたり、決死の覚悟で福島第一原発に残って施設の崩壊を食い止め、ひいては東北・東日本を救うべく応急処置や復旧作業にあたった名もない英雄たちに対して海外メディアがつけた呼称、それが「Fukushima50」です。

公開時期もちょうど3月だし、原発に関してのあの事件の一連の流れがいまひとつ呑み込めていないし、予告編ですでに気持ちをつかまれたし、東日本の震災について語られることが(ある意味仕方のないことではありますが)いつの間にか少なくなっているので、あの大災害を思い出すためにもこの映画はぜひ観ておきたい、と思いました。

鑑賞後の感想は、、、「DVDは絶対買う!」でした。

なんなら明日にでももう一度観たい、とも思いましたね~

物語は、東日本大震災全体には触れず、福島第一原発に焦点を当てて進んでゆきます。

このため福島原発の事故の流れがはっきり把握できました。

また飛び交っていた専門用語(「メルトダウン(炉心の耐熱性を上回る高熱により炉心が融解、損傷する事態)」「SBO(Station Black Out =全電源喪失」など)も話の流れに即して出てくるため、言葉の意味をすんなり理解することができました。

事故の処理に直接あたったのは現場。

その現場の責任者である所長と、指示をくだす政府首脳や東都電力上層部との考え方がまるで噛み合わないんです。

実情がわかっていない要人たちの的外れな指令に激高しながらも苦慮する所長。

その所長が信頼を寄せる、現場で奮闘を続けている伊崎。

そして、事故の最前線にとどまって命がけで事故処理に立ち向かう社員たち。

彼らの、自らを省みない勇敢な奮闘は、ぼくの目には、まさに「サムライ」そのものに映りました。

危険きわまりない任務を電話で伊崎に託す吉田所長の、半分泣いて半分ほほえんでいるような、複雑な表情。ありきたりの日常で急な残業を軽く命じている時のような「頼むわ」という言葉の、例えようのない重さ。

伊崎への信頼、いや伊崎と心中する気でいるのがスクリーンに釘付けのぼくにズシンと伝わってきます。

劇中では「東都電力」ですが、実際の社名は「東京電力」であるのは言うまでもないところ。

東電福島第一原発所長の「吉田昌郎」は実名です。

しかし、佐野史郎がエキセントリックに演じきった総理大臣の劇中での呼称は、「総理」でしかありません。

その怪演ぶりに、実名あるいは実名を連想させる役名では差しさわりがあるのかもしれません。

事実、当時の政権と総理大臣の対応ぶりは今でも決して評判が良いとは言えず、この映画でも政府・東電首脳の描き方はとても批判的なものになっています。

だからどうしても見方に政治的なバイアスがかかりがちなのですが、ぼくはできるだけ事実だけを観たかったです。

つまり、事故の原因・遠因を追及するのと、その責任を政治的に結びつけて自分の意に添わない側を攻撃するのとは、全く話が別だと思うんですね。

今や日本のアクターの中でも重鎮といえる渡辺謙と佐藤浩市の両者が、がっぷり四つに組んでいます。その演技は、さすがというか、実に見ごたえがありました。

また、吉岡秀隆の抑えた演技、円熟ともいえる火野正平、このふたりが良かった。さらに、原発のスタッフ役の平田満、官房長官役の金田明夫や、東電常務役の篠井英介など熟練の個性派たちも、持ち味を発揮してスクリーンを締まったものにしていたと思います。

特筆しておきたいのが、現場でのまさに「紅一点」、総務班浅野真理役の安田成美。

この人がいてくれたからこそ殺気立った現場の雰囲気が暴発せずに済んだんだ、と思わせられます。退去命令を下されたにもかかわらず「自分たちもここに残ります」と涙ながらに訴える社員たちに、「あなたたちには復興という役目がある」と、きっぱり、そして優しくさとす安田は、まさに彼らの「母」そのものだったように思います。

登場シーンは少なかったものの、新聞記者役のダンカンが、「福島は、どうなるんですか・・・」と絞り出すように問いかけた場面にも胸を打たれました。

忘れられない、いや忘れてはならない事故についての映画だし、その内容にも圧倒されたし、個々の演技も素晴らしかったです。

ただ、「ノンフィクション」を題材にした作品ではありますが、映画で描かれたところが全てではないこと、視点を変えて見ることも必要だということ、厳しい目で事実のみを追求すること、こういった意識を持つことは大事だと思いました。

さて、この映画がカテゴライズされるとしたら、たぶん「社会派映画」あるいは「パニック映画」ということになるのでしょう。

カテゴリー分けなどという作業は「愚かしい」と思う反面、単なる興味本位、または遊び心で考えてみるのは楽しいものです。

ぼくには、暴走する原発(ひいては国難)に、果敢に立ち向かうサムライたちの闘い、というふうに見えました。

それも、国家大計のため、などという雲をつかむようなものではなく、「身近な人たち」や「故郷」のために身を挺して闘う、名もなき一般市民であり名もなきサムライである者たちの物語、だと思っています。

「Fukushima50」とは、災害に見舞われた福島第一原発に留まり、決死の覚悟で事故の対応にあたったおよそ50名のスタッフに対して、海外のメディアが敬意をこめて付けた呼称です。

彼らについての情報は、東京電力によって一切明かされていないそうです。

◆Fukushima 50

■公開

2020年 日本映画

■監督

若松節朗

■脚本

前川洋一

■原作

門田隆将 『死の淵を見た男 -吉田昌郎と福島第一原発ー』

■音楽

岩代太郎

■撮影

江原祥二

■出演

佐藤浩市(伊崎利夫 福島第一原発 1・2号機当直長)

渡辺謙(吉田昌郎 福島第一原発 所長)

吉岡秀隆(前田拓実 福島第一原発 5・6号機当直長)

緒方直人(野尻庄一 福島第一原発 発電班長)

火野正平(大森久夫 福島第一原発 管理グループ当直長)

平田満(平山茂 福島第一原発 第2班当直長)

萩原聖人(井川和夫 福島第一原発 第2班当直副長)

安田成美(浅野真理 福島第一原発 緊急対策室総務班員)

富田靖子(伊崎智子)

吉岡里帆(伊崎遥香)

斎藤工(滝沢大)

佐野史郎(内閣総理大臣)

堀部圭亮(加納勝次 福島第一原発 第1班当直副長)

小倉久寛(矢野浩太 福島第一原発 第3班当直長)

和田正人(本田彬 福島第一原発 第1班当直主任)

石井正則(工藤康明 福島第一原発 管理部当直長)

皆川猿時(樋口伸行 福島第一原発 保全部部長)

金山一彦(五十嵐則一 福島第一原発 復旧班電源チーム)

田口トモロヲ(福原和彦 福島第一原発 ユニット所長)

前川泰之(辺見秀雄 陸上自衛隊陸曹長)

ダニエル・カール(ジョニー 在日米軍将校)

金田明夫(内閣官房長官)

伊藤正之(首相補佐官)

阿南健治(経済産業大臣)

小市慢太郎(原子力安全委員会委員長)

矢島健一(原子力安全保安院 院長)

篠井英介(東都電力常務)

段田安則(東都電力フェロー)

ダンカン(福島民友新聞記者)

中村ゆり(前田かな)

泉谷しげる(松永)

津嘉山正種(伊崎敬造)

ほか

■上映時間

122分

「男はつらいよ」第1作が制作・上映されたのは1969年。

それから数えると、今年は「男はつらいよ」の50周年になります。

そして12月27日、「男はつらいよ」の第50作目、「お帰り寅さん」が封切られました。

左から、さくら、博、リリー、山田監督、泉の母、泉、満男。

「寅さん」こと「車寅次郎」を演じた渥美清さんが亡くなったのは1996年でした。

ぼくはその時まったく「寅さん」を見たことがなかったのですが、ワイドショーで柴又のご老人が「寅よ、なんで死んでしまったんだよ」と号泣する姿を見て、こんなに惜しまれている俳優の代表作なんだから一度くらいは見ておかねば、と思ったんです。

生まれてはじめて「寅さん」を見るのだからどうせ見るならやはり第1作からだな、とビデオを借りて観終えたその瞬間から、ぼくは「寅さん」が大好きになっていました。

以後今に至るまでの23年間、「男はつらいよ」シリーズを何度繰り返して観たことか。

のべ500回か、、、いや1000回は観たかな。

肝心のベースの練習もせずにw

そんなわけで、「男はつらいよ」の第50作が公開されるとなると、おめおめ見逃せるはずがありません。

劇中では、寅さんは「未だ旅の空の下」という設定になっているのでしょう。

さくらさんが満男のかつての恋人・泉に泊まってもらおうとする時の「いつお兄ちゃんが帰ってきてもいいように、二階の部屋を空けてあるのよ」というセリフ、仏壇にはおいちゃん、おばちゃんの写真が置かれてあるけれど(これはこれで寂しくて胸がキュッとなります)寅さんの写真はないところ、でそれが察せられます。

渥美さんが亡くなって20年以上になりますが、こういうところで、寅さんが山田組の皆さんの中で生き続けているのが分かります。

そして50年・50作の重み。

今でも大勢の人が寅さんに会いたがっているんですね。それだけこの映画は愛され続けているんですね。

舞台あいさつの映像を観たんですが、「男はつらいよ」シリーズ初登場の池脇千鶴さんが思わず涙ぐんだのもわかるような気がします。

何度も観ているせいでしょう、ぼくが登場人物に結構な思い入れがあるのをいまさらですがはっきり自覚しました。

寅さん、満男、さくらさん、博さん、おいちゃん、おばちゃん、タコ社長、源ちゃん、御前様、朱美ちゃん、三平ちゃん、歴代のマドンナたち、、、

懐かしさ、過ぎた月日の長さ、もう亡くなっている出演者の方々への思い入れなどなど、つまりはノスタルジアなんでしょうけれど、いろんな場面で涙してしまいました。

今作でもリリーさんは登場しています。

なんとジャズ喫茶(!)のママになっています。

寅さんへの想いを、満男と満男のかつての恋人・泉の前で吐露する場面があるのですが、リリーさんは歴代のマドンナの中で最も寅さんとお似合い、と言われているだけに、なんだか嬉しく、そして切なくもありました。

その泉を演じた後藤久美子が、下世話な言い方ですが、とても「いい女」になっていました。

「いい女」といっても華やかで見た目が美しい、という意味ではなく、主観ではありますが、地に足のついた存在感の大きな素敵な女性に、ってことです。

満男と泉の、互いを今でも大切に思う気持ち、あるいはエンディング近くで歴代のマドンナが次々と現れるところなどは胸に迫るものがあります。なんだか「ニュー・シネマ・パラダイス」を思い出させるところがあり、ジーンとしました。

シリーズ初登場の池脇千鶴さんと、満男の娘役の桜田ひよりさんの演技には好感が持てました。

満男との関わりが大きい、重要な役どころですが、自然に作品になじんでいたように思いましたし、それぞれの存在感もちゃんと出ていたように思いました。

寅さんは、しばしば回想シーンに出てきます。

ただ登場シーンだけを観たのでは、寅さんの魅力は伝わりきらないのでは、とは思いました。

使われたエピソードだけでも渥美清さんの演技、話術はわかりますが、そのシーンの前後のつながりがあるからこそおかしさがすべて引き出されるわけで、唯一そこだけが気になりました。

もともと「男はつらいよ」は50作目で幕を下ろすことになっていたそうです。

その50作目である今作で本当にシリーズは終わるのでしょうか。

また寅さんに会いたいような、それでいてこれできちんと区切りをつけてほしいような、すこし寂しさもあるなんとも言えない気持ちです。

◆男はつらいよ お帰り寅さん

■公開

2019年12月27日

■監督

山田洋次

■脚本

朝原雄三

■音楽

山本直純、山本純ノ介

■配給

松竹

■配役

渥美清(車寅次郎)

倍賞千恵子(諏訪さくら)

吉岡秀隆(諏訪満男)

後藤久美子(イズミ・ブルーナ=及川泉)

前田吟(諏訪博)

池脇千鶴(高野節子)

夏木マリ(原礼子=泉の母)

リリー(浅丘ルリ子)

美保純(朱美)

佐藤蛾次郎(源公)

桜田ひより(諏訪ユリ)

北山雅康(カフェくるまや店長・三平)

カンニング竹山(編集長・飯田)

濱田マリ(書店の客)

出川哲朗(出版社社員・山中)

松野太紀(ジャズ喫茶店長)

林家たま平(ケアセンターの職員)

立川志らく(噺家)

小林稔侍(窪田=満男の義父)

笹野高史(御前様)

橋爪功(及川一男=泉の父)

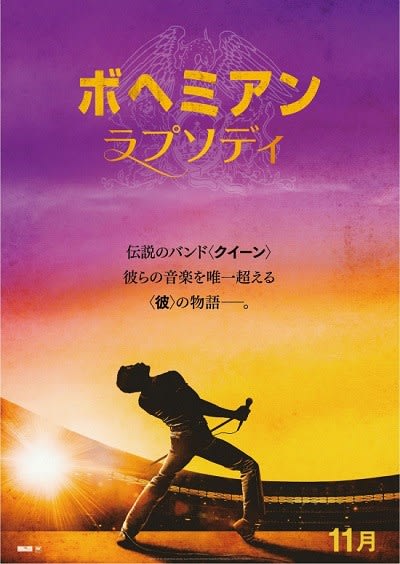

ここ最近、毎日クイーンの曲を聴いています。

クイーンを題材にした映画「ボヘミアン・ラプソディ」を観て以来ずっとこんな調子です。

クイーンの音楽と出会ったのは中学時代。なんと40年以上(!)前のことです。

青春時代にどっぷり浸かったロック・ミュージックの中でも大好きなバンドです。とくに「シアー・ハート・アタック」「オペラ座の夜」「華麗なるレース」「世界に捧ぐ」の、3~6枚目のアルバムは本当によく聴きました。

クイーンの魅力といえば、ぼくとしてはやはり魅力たっぷりのドラマティックなメロディ、重厚でクラシカルなコーラス・ワーク、そして壮麗なギター・オーケストレーションを挙げたいところです。

デビュー後数年は、イギリスの批評家たちからは「レッド・ツェッペリンやイエスの焼き直しのよう」だと酷評されていたし、その耽美的なルックスのおかげで「アイドル系バンド」とも見なされていたりしていました。実際「ミュージック・ライフ」などの音楽雑誌の扱いはアイドルのそれでした。ただしベイ・シティ・ローラーズなどとは違って、若い女性ファンばかりではなく、男性ファンや耳の超えたロック・ファンもたくさんいたように記憶しています。

いまになって思うことですが、クイーンはデビュー当初から「実力と人気を兼ね備えたバンド」だった、と言えるでしょう。

1973年頃のクイーン

ただ、ボーカリストのフレディ・マーキュリーは「ミュージック・ライフ」誌上でときおり特集されていた「ベスト・ドレッサー、ワースト・ドレッサー」のワースト・ドレッサー部門の常連で、バレエのコスチュームのようなタイツや、ゲイを思わせるようなファッションはいつも苦笑や冗談の対象になっていました。

またクイーンのレコードが、本国イギリスはともかく、アメリカのヒット・チャートで1位を連発したかというとそうでもなかったし、日本でこそ「ミュージック・ライフ」誌の人気投票のバンド部門、プレーヤー部門で1位あるいはベスト5以内の常連でしたが、プレスリーやビートルズのように社会現象にまではなってはいなかったと思います。(しかし、少なくともイギリスでは国民的な支持を得ていたバンドであったことは確かです。)

なぜ今になってこのような「クイーン現象」が起きたのか、ちょっと不思議な気もしますが、その理由の中には時代が変わっても色褪せることのないクイーンの楽曲群のクオリティの高さが再認識されたことと、パフォーマーとしてのフレディの存在の大きさがあるのは否定できないと思います。ただし、2010年には企画が持ち上がっていたようなので、もしかするとフレディの没後20年がきっかけになったのかもしれないと思ったりします。

この作品は、クイーンの、というより、「フレディ・マーキュリーの伝記映画」であるといった方がいでしょう。

空港で働いていたフレディがクイーンの前身バンド「スマイル」に加入するいきさつから、1985年の「ライブ・エイド」での、ロック史に残る熱演までを描いています。

ストーリー的には、

「いろんなコンプレックスを抱えながら下積みを経たのちいったんは成功を手にするが、挫折を味わう。そののち本当の成功を勝ち取る」

というもので、とくに斬新というわけではありません。しかし映画が始まった瞬間に流れる「愛にすべてを」(Someboey to Love)で、懐かしさからなのか曲の良さからなのか(たぶん両方ともでしょう)、一気にある種の感動に襲われました。

いろんな方がSNS上で「号泣した」と書いてありますが、涙もろいはずのぼくは泣きはしませんでした(もちろん多少涙目にはなりましたが)。では感動しなかったのかと言うと、そんなことはありません。

出自がインド系であることから「パキ」と蔑まれたり、容姿にコンプレックスがあったり、ゲイである自分をありのまま受け入れようとすることで傷つき苦しむフレディの姿、希望に燃え未来を信じて自分たちの音楽を貫く若きロック・ミュージシャンの姿、確執のすえ最後は自分たちの絆を取り戻すクイーンの4人、ライブ・エイドのシーンなどなど、グッと来る場面満載です。

「ボヘミアン・ラプソディ」のレコーディングの場面で、バラードの部分(オペラ・パートに入る前)のブライアンのギター・ソロに対してフレディが「もっとロックしてくれ!」と言うのにブライアンが「任せてくれ」と自信に満ちた微笑で応える場面では、思い切りテンション上がりました。こういうやりとり、大好きなんです。

メンバー4人の繋がり方、解散寸前までこじれながらも絆を取り戻す場面、ありがちではあるのですが、やっぱり自分の身の上のいろいろなこととオーバーラップしながら見入ってしまいました。

そしてライブ・エイドのシーン。

「よくもここまで再現したなあ・・・」というのが正直な感想です。表情といい、動きといい、文句なく惹きこまれました。演技としてではなく、ライブとしてスクリーンに釘付けになっている自分がいました。

なんと最初に撮影したのがこのライブ・エイドのシーンだったそうです。

このシーンだけでも、メンバー役の4人に対して「よくやってくれた!!」と大絶賛を贈りたい気持ちでいっぱいです。

「伝説のチャンピオン(We Are The Champions)」は、発表当時「We=クイーンは王者」という雰囲気で扱われていたような記憶があり、ぼくもそう思い込んでいましたが、ライブ・エイドの場面での字幕を見ると「We=われわれはみんな勝者」という訳になっていて、なんだか嬉しいような、胸がいっぱいになったような、爽やかな感動を味わいました。

クイーンの4人を演じたラミ・マレック(フレディ・マーキュリー役)、グウィリム・リー(ブライアン・メイ役)、ベン・ハーディ(ロジャー・テイラー役)、ジョゼフ・マゼロ(ジョン・ディーコン役)に対して違和感を覚えたのは、映画が始まってからのほんの数分だけでした。もともと似ていることもあるのでしょうが、それぞれのキャラクターの描き方に共感できました。演奏シーンでは、本物のミュージシャンかと思うほどカッコ良かったです。

ジョゼフ・マゼロは「ジュラシック・パーク」にも出ていましたが、ぼくの好きな映画のひとつ「サイモン・バーチ」で主人公の親友役で好演していた俳優なので、ここでまた顔を見ることができてなんとなく嬉しかったですね。

映画作品として良かったのか、クイーンが好きだから良い映画だと思えたのか、いまだに良くわかりませんが、途中時計も見ることなく、あっという間に134分が経ちました。

むしろ見終わってからの余韻が深くて大きく、その証が、映画を観終えて以来ずっとクイーンの曲を聴いていることです。

映画プラス、クイーンを聴き漁っていた当時の空気を思い出したという相乗効果のおかげで懐かしい気分に浸れたことが、われわれクイーン世代ならではの「嬉しい特典」なのでしょうね。

ボヘミアン・ラプソディ (2018年 イギリス、アメリカ合作)

【監 督】

ブライアン・シンガー

【製 作】

グレアム・キング、ジム・ビーチ、ロバート・デ・ニーロ、ピーター・オーベルト、ブライアン・メイ、ロジャー・テイラー

【製作総指揮】

アーノン・ミルチャン、デニス・オサリヴァン、ジェーン・ローゼンタール、デクスター・フレッチャー

【音 楽】

ジョン・オットマン

【配 給】

20世紀フォックス

【公 開】

イギリス2018年10月24日、アメリカ2018年11月2日、日本2018年11月9日

【上映時間】

134分

【出 演】

ラミ・マレック(フレディ・マーキュリー)

ルーシー・ボイントン(メアリー・オースティン)

グウィリム・リー(ブライアン・メイ)

ベン・ハーディ(ロジャー・テイラー)

ジョゼフ・マゼロ(ジョン・ディーコン)

エイダン・ギレン(ジョン・リード)

トム・ホランダー(ジム・ビーチ)

アレン・リーチ(ポール・プレンター)

マイク・マイヤーズ(レイ・フォスター)

アーロン・マカスカー(ジム・ハットン)

マシュー・ヒューストン(ラルリー・マレン・ジュニア)

ミシェル・ダンカン(シェリー・スターン)

ダーモット・マーフィ(ボブ・ゲルドフ)

クイーン「ボヘミアン・ラプソディ」トレーラー

クイーン「ボヘミアン・ラプソディ」トレーラー

1976年頃のクイーン

この映画を観に行くなら、ハンカチは2枚必要かな。

1枚は涙、もう1枚はハナミズ用です。

映画やドラマで泣かないタイプの人は、、、

大丈夫です、そのぶん家に帰ったらワンコを構いたくて仕方なくなっているはずです。

5日間で2回観に行きました。

吹き替え版と字幕版を1回ずつです。

見終えたら、ワンコと、生きることと、ワンコと過ごすことがもっと好きになっていて、なんか知らんけどだれかに語りたくなってるから要注意です。

ぼくも、映画館から帰ってすぐに、うちのハチくんと一緒に夕日を浴びに行ってきましたとも!

動物と暮らしている人は、動物と人の間で心が通うことを知っています。

だから一緒に過ごすことに喜びを感じるし、一緒にいられなくなると心が悲しみでいっぱいになるんだと思います。

そんな人が(自分も含めて)この映画を観ると、、、

泣けて泣けてしかたないでしょう。

でもそれだけではないのです。

劇中そこかしこにでてくる「ワンコあるある」に思わず満面の笑みが浮かぶことでしょう。

原作は、愛犬を亡くした恋人のために、W・ブルース・キャメロンが書いた小説です。

映画評では「犬と人間の極上のラブストーリー」と謳われていますが、ほんとうにその通りだと思います。

「ずっとイーサンと一緒にいるんだ」と決めたベイリーが、イーサンにもう一度会うために、50年の間に3度も生まれ変わります。

つまり、ベイリーあるいは「元ベイリー」が生涯を終える場面も3度あるのですが、そのたびにハンカチが必要でした。

生まれ変わってからの、新しい飼主とのつながりも気持ちが温まります。

「犬と人間の絆」というより、突き詰めれば、犬とか人間とかではないんだと思います。つまり「心」を持ったふたつの生き物の、損得や利害ではない、ただただ相手を思う気持ち、観ているぼくはこれに胸を打たれたんですね、きっと。

現実離れした物語かもしれません。けれど、最初から最後まで、ぼくはまったく違和感なく物語に没頭してしまいました。

泣いて、笑顔になれる、とても素敵な作品だと思います。

観終えたあとのぼく気持ちは、「早く家に帰って、うちのハチくんと遊びたい!」、でした

【僕のワンダフル・ライフ/A Dog's Purpose】

◆2017年 アメリカ映画(ユニバーサル・ピクチャーズ)

◆監 督 ラッセ・ハルストレム

◆音 楽 レイチェル・ポートマン

◆原 作 W・ブルース・キャメロン『野良犬トビーの愛すべき転生(英語版)』

◆出 演

ジョシュ・ギャッド(ナレーター:ベイリー/エリー/ティノ/バディの声)

大人のイーサン・・・デニス・クエイド

10代のイーサン・・・K・J・アパ

8歳のイーサン・・・ブライス・ガイザー

大人のハンナ・・・ペギー・リプトン

10代のハンナ・・・ブリット・ロバートソン

カルロス・・・ジョン・オーティス

マヤ・・・カービー・ハウエル=バプティスト

アル・・・プーチ・ホール

エリザベス(イーサンの母)・・・ジュリエット・ライランス

ジム(イーサンの父)・・・ルーク・カービー

ビル(イーサンの祖父)・・・マイケル・ボフシェヴァー

フラン(イーサンの祖母)・・・ガブリエル・ローズ

トッド・・・ローガン・ミラー

ウェンディ・・・ニコール・ラプラカ

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

第二次世界大戦初期に敢行された「ダイナモ作戦」。

「史上最大の救出作戦」とも言われているこの作戦によって、ダンケルク海岸に追い詰められたイギリス軍は大規模な撤退を成功させました。一般に、「ダンケルク奇跡の撤退」として有名なできごとです。

この撤退劇を描いたのが「ダンケルク」です。

題材がドラマティックなうえに、映画自体の前評判も高く、テレビでバンバン流れるスポットにも刺激されて、公開間もない9月18日に観に行きました。

- * - * - * - * -

【ダンケルク奇跡の撤退】

ダンケルクの戦いは、1940年5月10日に始まりました。イギリス、ベルギー、カナダ、フランスからなる連合軍は敗走し、ドイツ軍によってフランス北部のダンケルク海岸に追い詰められました。

包囲された40万人の将兵をイギリスに脱出させるために立案されたのが「ダイナモ作戦」です。

作戦は1940年5月26日から6月4日にかけて行われました。

艦船の不足は絶望的でしたが、輸送船や駆逐艦などの軍艦のほか、民間の漁船やヨットまで含む作戦従事可能なあらゆる船が動員されてダンケルク海岸へ救出に向かい、約36万人が撤退に成功しました。

これが「ダンケルク奇跡の撤退」です。

- * - * - * - * -

説明的なセリフや字幕が全くと言っていいほどないのがこの作品の特徴のひとつです。

だから、「ダンケルク奇跡の撤退」の史実を知らない人にとっては、ストーリーがわかりにくいかもしれません。

さらに言うと、説明的どころか、登場人物のセリフ自体が少なく感じられるのですが、それが却ってダンケルクの緊迫感、つまり背後から迫りくるドイツ軍の脅威だとか、生きて故郷に帰れるかどうかの不安などを感じ取れる効果をあげていると思いました。

冒頭からドイツ軍の猛射によって逃げる英兵がバタバタ倒れるシーンがありますが、血が流れるところは見えませんでした。その場面を初めとして、全編にわたって生々しい血はあまり目につきません。今の撮影技術では、流血や負傷の様子を非常にリアルに見せることは容易なはずですが、この映画では(全くないわけではないけれど)流血の様子を見ることはあまりありませんでした。すこし不思議に思いましたが、これは映画を作るにあたっての、なんらかのポリシーの現れかもしれないと思っています。

浜辺で救出を待つトミー二等兵、自分の持つ小型船でダンケルクを目指すドーソン親子、友軍支援のため空でドイツ空軍と対峙するファリアとコリンズ。

映画は、「地上」「海上」「空」の三つの視点での出来事を描きながら、最後にはそれぞれの登場人物がダンケルクという一点で繋がり、それぞれの撤退劇を完了させます。ある者は無事帰国し、ある者は捕虜になり、ある者は救助され、ある者は救助する。

華々しいセリフ、教訓めいたセリフはありません。ただそれぞれの「いかに生き延びるか」という10日間を追っているだけです。逆にそれが作品をよりリアルなものに感じさせます。

派手な銃撃戦のシーンはありません。女性の登場人物も、英雄的な活躍をする兵士も出てこないし、勇ましいBGMもありません。

ただほの暗い色の場面が続きます。

それが、硬派なイメージを醸し出しているように思いました。

その対比として、晴天下の空中や海上のシーンがとてもまぶしく目に映ります。

戦争映画は当然ながら史実を元にしたものが多いのですが、この作品はその意味では少し毛色が違います。

ダンケルクの戦いから撤退までの流れ、または撤退の始まりから終わりまでを描いているわけではありません。この作戦が欧州戦線に及ぼした影響だとか、戦術的な意味などにもとくに触れられていません。

撤退作戦に係った人物、それも一兵士や民間人(映画の中の登場人物は架空のキャラクターだそうですが)の、「彼らのダンケルク」を追っているだけです。

それがどことなくひんやりとした雰囲気や、乾いたリアリズムなどを生み出しているように思います。

個人的には、自分の船でダンケルクに向かう、マーク・ライランス演じるミスター・ドーソンの勇敢さ、男気、渋さ、存在感の大きさに魅かれました。

ダンケルク(Dunkirk)

2017年イギリス、オランダ、フランス、アメリカ合作(配給:ワーナー・ブラザーズ映画)

◆監 督 クリストファー・ノーラン

◆音 楽 ハンス・ジマー

◆出 演

トミー[英国陸軍二等兵] (フィン・ホワイトヘッド)

ピーター[ミスター・ドーソンの息子] (トム・グリン=カーニー)

コリンズ[英国戦闘機のパイロット] (ジャック・ロウデン)

アレックス[英国陸軍「高地連隊」二等兵] (ハリー・スタイルズ)

ギブソン[トミーと行動を共にする無口な兵士] (アナイリン・バーナード)

ウィナント陸軍大佐[ボルトンと共に作戦を見守る陸軍将校] (ジェームズ・ダーシー)

ジョージ[ドーソン親子に同行する青年] (バリー・コーガン)

ボルトン海軍中佐[防波堤で撤退作戦の指揮を執る海軍将校] (ケネス・ブラナー)

謎の英国兵[ミスター・ドーソンに救出された英国兵] (キリアン・マーフィー)

ミスター・ドーソン[小型船の船長でピーターの父] (マーク・ライランス)

ファリア[英国戦闘機のパイロット] (トム・ハーディ)

隊長の声[英国戦闘機のパイロットでファリアとコリンズの隊の指揮官] (マイケル・ケイン=クレジットなし)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

【Live Information】

ことしのぼくの誕生日に、1枚の映画チケットをいただきました。

ぼくがいつも演奏させていただいているお店のオーナーからのプレゼントです。

その映画とは、1960年代前半のビートルズを追ったドキュメンタリー、「エイト・デイズ・ア・ウィーク」です。

【ザ・ビートルズ エイト・デイズ・ア・ウィーク】

[原題] The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

[制作] 2016年(イギリス映画)

[配給] KADOKAWA

[上映時間] 140分

[監督] ロン・ハワード

[脚本] マーク・モンロー

[編集] ポール・クラウダー

[キャスト] ザ・ビートルズ(ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター)

ニール・アスピノール

リチャード・レスター

シガニー・ウィーバー

ウーピー・ゴールドバーグ

エルヴィス・コステロ

エディー・イザード

浅井慎平 ほか

(以下、多少ネタバレあります)

-----------------------------------------------------------------------

ビートルズは、1966年8月29日に行ったサンフランシスコのキャンドルスティック・パークでのコンサートを最後に、一切のライブ活動を停止しました。

あまりにもスケジュールが過密で、押し寄せる聴衆に危険すら感じるようになったこと、録音内容や録音技術の向上でステージでの再現が当時は不可能だったこと、などがその理由にあげられます。

この映画は、サブタイトルにある通り、初期のハンブルグ時代、リバプール時代、1963年に始まった15ヵ国90都市166公演に及ぶビートルズのツアーの様子を収めた公式ドキュメンタリー映画です。

「エイト・デイズ・ア・ウィーク」は、1964年12月4日に発表された4枚目の英国盤オリジナル・アルバム『ビートルズ・フォー・セール』のB面1曲目に収録されています。もちろんレノン=マッカートニーの作品です。1965年2月にはシングル・カットされ、ビルボードでチャート1位を記録、アメリカだけで100万枚以上を売り上げました。

当時のビートルズは過酷なスケジュールの渦中にいました。ドラマーのリンゴ・スターは「週に8日も仕事だなんて…」とこぼしましたが、そのセリフがそのままタイトルとなったのだそうです。

ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、シガニー・ウィーバー、ウーピ-・ゴールドバーグ、エルヴィス・コステロなどが語る、ビートルズと自分自身にまつわる思い出を絡めながら、ライブ映像がたっぷり楽しめます。

もちろん東京の武道館や、最後のライブとなったキャンドルスティック・パークでの演奏も観ることができます。

聴衆の熱狂ぶりは今見ても新鮮です。

ヒステリックに叫び、泣き、興奮状態で自分がコントロールできなくなっている、会場からあふれんばかりの女性たち。

なぜこれだけの人々を虜にできたか、という以前に、これほど多くの人々を熱狂させることのできるビートルズにエネルギーには、改めて驚くばかりです。

この興奮状態の聴衆がわれを忘れてビートルズを追いかけるわけですから、追われる身からすると恐怖も感じることでしょう。

とにかく、大規模なライブにおける警備から機材の輸送まですべてに前例がなく、そしてビートルズのライブがすべてにおいて前例になった、といっても差し支えないのではないでしょうか。

また、当時の音響設備の貧弱さが見てとれますね。

1000人規模の会場でさえ、例えばドラム用のマイクはセッティングされていません。1965年のニューヨーク、シェア・スタジアムのライブでやっとドラムの真上にマイクがセットされていますが、よく見ていると、それはドラム用ではなく、リンゴのためのボーカル・マイクだったりします。

球場でのライブで、観客席に向けたスピーカーが写しだされていますが、スピーカーから出てくる音は非常に雑で、演奏はとても聴き取りにくい感じです。

ステージ用のモニターもなかったんだそうです。

むしろ、それでよくあれだけの演奏やコーラスができたものだと思います。

ツアー日程だけではなく、未熟な音響システムもステージで演奏するビートルズにとっては問題だったみたいですね。

ドキュメンタリー映画というだけあって、ビートルズを追うことが必然的に当時の世相を伝えることにもなっています。公民権運動、ケネディ暗殺、ベトナム戦争・・・。つまり、ビートルズはこれらと並ぶ、大きな社会現象だったと言えるわけですね。

もちろんスクリーンに映し出される当時のファッション、車、街並みなどを見ても、当時の雰囲気がしっかり伝わってきます。

音楽だけではなく、ユーモアとウィットに富んだ彼らの受け答えの様子も見ることができます。

当意即妙というか、頭の回転が速いのでしょうね。

大事なのは、音楽も、インタビューに対する答えも、彼ら自身の言動にも、管理されている様子が感じられないことです。自由に、やりたいように生きているように感じます。

おそらくマネージャーのブライアン・エプスタインが冷や汗をかくことも多かったでしょうが、ブライアンはビートルズの魅力をそぐことなくマネージメントしており、その裏には、ビートルズの4人に対する信頼もあったのではないか、と想像したりします。

武道館公演の前に、右翼団体が「ビートルズの武道館使用は冒涜である」との宣伝を繰り広げましたが、それについての感想を尋ねられた彼らは「ぼくらは演奏するだけで、冒涜などしていない」と明快に答えています。

その通り、ビートルズは武道館や、日本人が大切にしているものや気持ちを冒涜したことは一切ありません。力ずくで武道館を使用したわけでもありません。もし仮に武道館の使用が日本への侮辱・武道館への冒涜になるのであれば、それは武道館の使用を許可した側が負うべき責任なのです。

スターは、大きな人気を得るかわりに、いつか足元をすくってやろうとする悪意にも対峙しなければならなくなります。

ビートルズが蒙ったトラブルの多くは、ビートルズに問題があったのではなく、ビートルズに問題があることにしようとした側(例えばマスコミ)が、問題のないところにわざわざ作った問題だったのだと思います。

それでも誰に媚びることもなく自分たちの道を進んで行ったことこそが、ビートルズの偉大なところなのではないでしょうか。

本編終了後に、30分ほどのとても嬉しい特典があります。映画館でのみ観ることのできる、貴重な映像です。

それもまた、きっと夢中で観ることができますよ(^^)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

【Live Information】

何十年も前。

ぼくはまだ小学生で、夜更かしは厳禁だったけれど、

年末年始だけは多少大目に見てもらえていました。

普段なら夜中にテレビを見るなんてもってのほかなのですが、

父が「まあ年末年始くらいいいか」ってことなんでしょう、就寝時間がきてもなにも言わない。

どんな番組を見てもいいというわけではなかったけれど、

父が映画好きだったので、

一緒に映画、とくに洋画を食い入るように見ていたのを思い出します。

この時期、今も昔も、深夜になると、往年の名作を放送してくれるんですよね。

おかげで1950~60年代の映画をたくさん観ることができたのも、懐かしい思い出です。

「戦場にかける橋」「アラビアのロレンス」「大脱走」「太陽がいっぱい」「荒野の七人」「メリー・ポピンズ」「ナバロンの要塞」「風とともに去りぬ」「大いなる西部」「史上最大の作戦」「ローマの休日」「シェーン」「パリは燃えているか」「マイ・フェア・レディ」・・・

長い年月をくぐりぬけ、時間に揉まれ、洗われることに耐えてきた数々の作品は、

今観てもやっぱり素晴らしいと感じます。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

テレビでプロ野球中継が始まったころのアメリカでは、

「家にいながら野球を見ることができるのなら、もう誰も野球場へなんか行かなくなるだろう」と言われたそうです。

でも実際は、テレビは野球熱の広がりに大きな役割を果たしました。「ベースボールはやっぱり楽しい。だから野球場でもっと楽しんでみたい」と誰もが思ったのです。

映画館で映画を観るのは、今でもけっこうなイベントだったりするんですね。

ちょっとだけおしゃれして外出。映画の前後にはたいていお茶とか食事とか。観終えたあとウィンドショッピングしてみたり。

デートの行き先の変わらぬ定番でもありますね。好きな人と一緒に行った映画にどぎついシーンが出てきて、なんとなくドギマギしたのもいい思い出です。

しかし、映画が「斜陽産業」だと言われるようになって久しいです。

今では各家庭にDVDデッキがあるのは当たり前。行動半径内にはたいていレンタルDVD店があり、気軽にホームシアターが楽しめる。しかも何度でも繰り返して観られます。

せっかく料金払って観に行ったのに全くの期待はずれに終わることもあるし。

でもテレビとは違う迫力、緻密な造り、やっぱり気になる作品は映画館の大きなスクリーンで観たいものなんです。

そんなわけで久しぶりに行ってきたのが、独立系の映画館で公開中の、ジャズファン必見の作品「情熱のピアニズム」です。

1980~90年代を駆け抜けた稀代のジャズ・ピアニスト、ミシェル・ペトルチアーニの内面に迫ったドキュメンタリー映画です。

ペトルチアーニはぼくの好きなピアニストでもあります。

素晴らしい演奏とともに必ず語られてきたのが、彼の持つ骨形成不全症という先天的な障害についてです。

正直に言って、障害を持ちながらどのような演奏をするのか、ということも興味のひとつだったのですが、初めてペトルチアーニのCDを聴いた時には障害がどうとかいうことはどうでもよくなってしまいました。障害があろうがなかろうが、彼の奏でるサウンドに魅かれた、ということなんです。

「クリスマス・ドリーム」という曲を聴いた時に思ったのが、「このペトルチアーニという人は、もしかしてとてもユーモアがあって、バイタリティあふれた人ではなかろうか」ということでした。たいへんな障害を背負っていて、なぜこんなに明るくやんちゃな演奏ができるんだろう。

♪ペトルチアーニのファースト・アルバム「ミシェル・ペトルチアーニ」。驚異的なテクニックはもちろんだけど、明るくてユーモアが感じられるサウンドが大好きです。

その後、ライナー・ノートやなどのいろんな記事を読むにつれ、彼がとても奔放な人生を送ったことを知りました。この「情熱のピアニズム」は、数多くのインタヴューをもとに、そのあたりのことにスポットを当てています。

演奏シーンは、期待していたよりやや少なめでしたが、強いタッチで弾くと骨折したり、さらには骨折をものともせずステージを全うしたり、あるいはアメリカへ渡るためごく短期間で英語をマスターしたりなど、彼の「努力」や「気合」などを感じさせてくれるエピソードがいくつも知ることができました。

でもやはり印象に残るのは彼の女性遍歴だったり、気難しい一面があって気ままに生きていたというところでしょう。

しかしそこから垣間見えるもの、それはミシェル自身が障害を理由にマイナス志向に陥ることはなかったこと、あるいは先天的な資質だったかもしれないけれど、貪欲に人生を謳歌しようとしていた彼自身の価値観ではないでしょうか。

肉体的ハンディを補ってあまりある成果をあげた彼の原動力は「前向きであること」を改めて教わりました。

ただ、映画の時間的制約もあるでしょうが、いわばミシェルのスキャンダラスな部分、奔放な生き方に時間の多くが割かれていたので、ぼくが興味があった部分が端折られていた感はありました。

たとえば「音楽に取り組む時に自分自身をどのようにして追い込んでいったか」とか「壁に当たったときにいかにそれを乗り越えたか」、あるいは「障害があることに対する葛藤の有無、そして葛藤があったとしたら自分とどう戦ったのか」といった部分をもう少し観たかったです。

ただし、映画の中でミシェル自身によって語られた中には、それらの答えを示唆した言葉がいくつかありましたけどね。

音楽的なこと以外にもいろんな意味で考えさせられたことの多い、濃い作品だったと思います。

DVDが出たら買ってもう一度観たいな~(^^)

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

今日は案の定朝から雨だったけど、重い腰(腹?・・・汗)を上げて選挙に行ってきました。もちろんこれまでの成果から与党にも、元与党にも入れるつもりはなく。で、歩いて投票所に向かうためにお供のiPodを耳に突っ込むと、いや、iPodのイヤホンを耳に(略)、、、出てきた曲の一発目がビートルズの「レヴォリューション」だったのにはちょっとビックリ・・・(^^;)

どこをポイントに投票するのかは人それぞれだろうけど、拉致が平気などこかの国みたいに、建前は選挙でも、誰に投票するかを監視する監視員の目が光っているようなことはなく、ひとまず好きなように自分の意見を述べることができる今の日本に住んでいられることは幸せなことなんでしょうね。

ただ、自分、あるいは自分の属するグループと違う意見を持つ人を排除・否定しようとする空気が根深い部分もまだあるみたいですね。

民主主義って、多数決での決議が基本だけど、「少数意見の尊重」も忘れてはならないことなんですよね。あきらかな犯罪を肯定するのは論外ですが、「ああ、そういう意見もアリね(^^)」くらいで納まる場合でも相手の人格を否定しようとする人ってたまに見かけます。そういう人のことは、反面教師にしてゆきたいと思います。

そういえば、クラシック出身のプレイヤーがクラシック以外を見下していたり、ジャズ畑の人が「ロックをやるとヘタになる」と吹聴していたりするのを見聞きしたこと、ありますよ。好みは人それぞれ、他人の意見や感性を頭から否定するような人間にはなりたくないです。

でも、自由に自分の意見を言えないような時代がかつてあったんですよね。しかもたった65年前までのことです。

ちょうど沖縄戦が終わったのが6月、それに関した本を読み返したり、映画を観たりしてまして。。。そんな時にレンタルショップのDVD紹介を見て借りてきたのが「母(かあ)べえ」です。軍国主義一色の日本にあって、信念を曲げずにその時代を生き抜いたひとりの母親の物語です。

■母(かあ)べえ

監督 山田洋次

原作 野上照代

音楽 冨田 勲

出演 吉永小百合(母べえ)

浅野忠信(山崎徹…父べえの教え子)

檀れい(チャコおばちゃん…父べえの妹)

志田未来(初べえ)

倍賞千恵子(初べえ…大人)

佐藤未来(照べえ)

戸田恵子(照べえ…大人)

坂東三津五郎(父べえ)

中村梅之助 (藤岡久太郎)

笑福亭鶴瓶(藤岡仙吉) ほか

2008年 松竹映画

* * * * ネ タ ば れ あ り ま す * * * * * * * *

今の日本には「思想犯」はいないんだそうです。これは世界でも数少ない例だというのを何かで読んだことがあります。

ドイツ文学者の父べえは、その思想犯として特高に逮捕されてしまいます。昭和15年のことです。

当時は、国の方針に異を唱えようとする者を取り締まるために、悪法として名高い「治安維持法」があり、父べえはこれに引っかかってしまったんですね。穏やかで、でもユーモアと信念のある父べえを失った野上家はいったんは途方に暮れますが、夫の信念を信じる母べえは希望を捨てず、暗黒の時代の波に押し流されないように生き抜いて行くのです。

父べえを恩師と慕う山ちゃんや、父べえの妹のチャコおばちゃんはそんな野上家の支えです。チャコおばちゃん役の檀れいさんって、ほとんどはじめてマジマジと見ましたが、とても魅力のある方ですねぇ~~。可愛くて、でもどこか凛としていて。チャコおばちゃんの存在は劇中の清涼剤かもしれないです。

山ちゃんを演じる浅野忠信さんは、もっと濃い存在で、観る者・競演する者を「浅野ワールド」に引きずり込むタイプかと思ってたんだけど、この映画では吉永小百合の助演に徹していて、奥が深い役者さんだと感じ入りました。信念は持っているけれども、どこか頼りない、でもとても温かくて一生懸命で、いつに間にか周りから懐かれているような好青年を見事に演じていると思います。

志田未来さんの表現する、父を慕う切ない思い、じんわりと伝わってきます。気持ちがたびたび途切れて涙をこぼしはするものの、大好きな父のいない寂しさや恐怖に必死に耐えているけなげな姿には、胸を打たれたなぁ。

それから共感できるのが、笑福亭鶴瓶演じる仙吉おじさん。関西人という設定も手伝ってか、あの時代にあっても強烈に自己主張しています。思ったことをそのまんま口に出すので初べえは仙吉が大嫌いですが、仙吉は単に「空気の読めない、図々しいアホ」なのではなくて、他人の生き方にまで口を出す当時の世の中に対して痛烈な皮肉を浴びせているのです。きっと山田監督は、仙吉の姿を借りて「個人の意見は尊重されるべき」ということを伝えたかったのではないかな。もちろん「軍国主義信奉」も個人の自由ですが、言論の自由を維持する側と、それを統制する側のどちらがより良い世界を作るのかは、少しの知識と少しの常識があれば分かることでしょう。その点もこの映画から伝わってきたような気がします。

吉永さんって、60歳過ぎてるんですよね~。それなのに小学生のお母さんを演じても違和感がないのは・・・(若)素敵すぎます。

それにやはり俳優としての重み・美しいセリフまわし・品のある立ち居振る舞いなどなど、さすがは一時代を作った大スターですね。ますます好きになりました(*´∀`*)。

どちらかというとこのドラマは、父べえのいない野上家の日常や、戦争の泥沼に引きずり込まれる日本に徐々に慣れてしまっていく町内の様子を淡々と描いてはいるんだけれど、それらの小さなエピソードの中から個人個人のキャラクターが浮き彫りになっていて、そこから山田監督が言いたかったことがあちこちで見受けられるような気がします。

戦争が終わり、山ちゃん・チャコおばさん・仙吉おじさんについての悲しい知らせが伝わってくるのが、また無常感をつのらせます。そして場面は一気に現代へ。その極端な場面転換がさらに何かを訴えかけてきます。

母べえの臨終の日。

照べえは「これで父べえにやっと会えるね」と穏やかに母べえに語りかけますが、母べえの今わの際の声を聞き取るやいなや、「そんなぁ!」と激しく泣き崩れます。母べえの受けていた心の傷は、長い年月がかかっても癒されてなどなくて、心の奥に深く刻まれたままだったのですね。「主権在民」が当たり前の今の世の中ですが、それとは正反対の、「まず国ありき、国民はその国に服従すべし」という考え方がどれだけ多くの人の命や心を傷つけていたか、を思い知らされる場面です。ここでの戸田恵子さんの精魂込めた演技には気持ちを揺さぶられました。

こういう文章でも、70年前であれば取締りの対象なんですね。世が世なら自分も「危険思想の持ち主」と見なされていたでしょう。そんな時代が来たらさっさとこの記事を削除せねば・・・(^^;)

ラストが暗く、暗澹たる気持ちにさせられはしますが、、、言論の自由の保障された現代に生きていることを感謝し、また「自由」を守り抜く世界のささやかな一助でいられたら、と思わされた映画でした。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

気づけばいよいよ6月。梅雨手前の束の間の時間を晴天が明るくしてくれています。

しかし相も変わらず、仕事に追われて家ではグッタリな日々が続いています。それはそれで充実はしているんですが、ドクターからは「脳が『体は元気』と感じているのは錯覚なのに、エネルギーだけがどんどん消費されている状態。要注意!」だとクギを刺されてしまいました。「10リットルの壺に12リットルの水をムリヤリ注ぎ込んでいる状態」とでも言ったらよいのかな・・・。とにかくよくない兆候がハッキリしてきているみたいなので、またブッ倒れないうちに自重します(-д-;)

昨夜は高倉健さんの「鉄道員(ぽっぽや)」を観ました。

土曜出勤だったので、帰りにレンタルショップに寄って、久しぶりにDVDを漁ってみたんです。ほかに借りたのは、「ホテル・ルワンダ」、「レオン」、「デトロイト・メタル・シティ」などなどです。

月曜は代休なので、ゆっくりDVDに浸かろうっと(^^)。

鉄道員(ぽっぽや)

1999年 東映

監督…降旗康男

原作…浅田次郎

出演…高倉健

大竹しのぶ

広末涼子

小林稔侍

田中好子

吉岡秀隆

奈良岡朋子

安藤政信

志村けん etc...

※多少ネタばれあります

「鉄道員(ぽっぽや)」には泣かされたな・・・。筋は通っているが、不器用で無骨な役柄の多い健さん。ここではさらにウェットな雰囲気も醸し出していて、いっそう健さんの魅力が増した、って感じです。

広末涼子(雪子)の作った料理を口にした時の「うめぇなぁ~・・・」という、たった一語のセリフから万感の思いが伝わり、俳優生活50年の間に培った、熟成された香りを感じることができました。

無邪気な、しかし大人びてきた雪子とのうたかたの再会は、切なすぎます。

最愛の父をそっと見守り続け、「ぽっぽや」としての父の生き方を認めている雪子の気持ちに、抑えることができずただこぶしで目をぬぐい続ける乙松(健さん)。内心では、愛する雪子を早くに逝かせたことの後悔が澱のようにたまっていたのですね。

「男の生き様」とか「父親という存在」に対して一部複雑な思いを持つぼくにとっては、乙松(健さん)を取り巻くシチュエーションというか、プロットの中に、いくつも思い当たるところがあって、途中からは涙が止まらなくなってしまいました(でも基本的に今では父には良い感情しかないですね)。

この健さんの感情の動きというか、演技力をいっそう浮き彫りにしているのが周囲の人たちだと思います。親友の小林稔侍や妻の大竹しのぶを始め、奈良岡朋子、吉岡秀隆、安藤政信、田中好子などなどの、気持ちのこもった一挙手一投足が作品を引き締め、重みを与えているような気がします。

全体的に、丁寧に、そして愛着をもって作られた映画だと思いました。たぶん日を置いたらまた観たくなるだろうなぁ。

さてさて、切ない話のあとは楽しい演奏を・・・

ごくごく一部で(^^;)楽しんで頂いているようなので、かつての有末佳弘さんとの演奏をまたupしてみたいと思います。

これは2003年12月の、加古川市での「有末佳弘ライヴ」で、ステージでのトリに使われた「オール・オブ・ミー」という曲です。

「オール・オブ・ミー」は、ジャズをかじったことがある者ならば誰しも一度は演奏に参加したことがあるであろうという、スタンダード中のスタンダード。初心者から上級者にまで幅広く愛されています。ライヴ最後ということでヴォーカル・セッションみたいになっていて、4人のヴォーカリストが入れ替わり立ち替わりで歌っています。ちなみにワン・コーラス目とラスト・コーラスを歌っているのは、関西のベテラン・ジャズ・シンガーであるボンビ柿本さん。安定した歌唱力と気さくで穏やかな人柄の、誰からも愛されているお方です。俳優として舞台やテレビでも活動されており、またヴォーカル講師としても厚く信頼されています。

クロージングでメドレー風に演奏されているのは「帝王マイルス」の作としてもとみに知られている「マイルストーンズ」です(「一里塚=マイル・ストーン」と「マイルスの音=トーン」をかけたシャレ)。

ドラムの杉江稔さんは一時は「関西屈指」とも言われた名手です。強力なグルーヴをたたき出します。

前述してますが、このテイクはライヴのクロージングだったので、会場はかなり盛り上がっていました。そのせいか、演奏は精度というか、緻密さよりも、雰囲気をさらに盛り立てつつ自分らも弾けることを優先している、とでもいったら良いでしょうか。

曲の出来よりも、曲の成立過程の生々しさが未だに伝わってくるんだけど、いかがでしょう?

「オール・オブ・ミー」 2003年12月17日 加古川市にて

「オール・オブ・ミー」 2003年12月17日 加古川市にてpiano…有末佳弘、bass…MINAGI、drums…杉江稔 vocal…ボンビ柿本 etc...

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

■製作総指揮…ジェリー・ブラッカイマー

■監督…リドリー・スコット

■音楽…リサ・ジェラード、ハンス・ジマー

■原作…マーク・ボウデン

■2001年 アメリカ映画

■出演

☆ジョシュ・ハートネット(エヴァーズマン二等軍曹)

☆ユアン・マクレガー(グライムズ特技下士官)

☆トム・サイズモア(マクナイト中佐)

☆エリック・バナ("フート"一等軍曹)

☆ウィリアム・フィクトナー(サンダーソン一等軍曹)

☆サム・シェパード(ガリソン少将)

☆オーランド・ブルーム(ブラックバーン上等兵)

☆ユエン・ブレムナー(ネルソン特技下士官)

☆ロン・エルダード(デュラント准尉)

☆ジェレミー・ピヴェン(ウォルコット准尉)

☆ヒュー・ダンシー(シュミッド衛生兵)

☆ヨアン・グリフィズ(ビールズ中尉)

☆ジェイソン・アイザックス(スティール大尉)

☆ジョニー・ストロング(シュガート一等軍曹)

☆ニコライ・コスター=ワルドウ(ゴードン曹長)

☆グレン・モーシャワー(マシューズ中佐)

☆ジェリコ・イヴァネク(ハレル中佐)

☆スティーブン・フォード(クリッブス中佐)

☆リチャード・タイソン(ブッシュ一等軍曹)

☆パベル・ボーカン(ブライリー准尉)

☆チャーリー・ホフハイマー(スミス伍長)

☆トム・グアリー(ユーレク二等軍曹)

☆ダニー・ホック(ピラ三等軍曹) etc・・・

戦争関連の映画はわりと好きで観ます。もちろん「戦争が好き」、という意味ではなくて、アクションものとして観ているんですけどね。

でも結構見受けられるのは、アメリカを「善」、敵対国を「悪」とした図式のものですよね。こういった類のものは単なる「アクションもの」としてしか観ませんし、あまり心に残るものでもありません。

しかし、極限の場における兵士の心理を掘り下げたものとか、「敵対国」からの視点も取り入れて極力フラットに描こうとしているもの、あるいは忠実に史実を再現しようとしているもの、戦争の醜悪さを描こうとしているものなど、いわゆる「社会派」的な作品は考えさせられることも多く、よく観ます。

この「ブラック・ホーク・ダウン」は、世界最強を自認するアメリカ軍が、意に反して地獄のような戦闘に引きずり込まれてゆくさまを率直に描いた作品です。その意味でいうと、史実を忠実に再現しようとした映画の種類に入るかもしれません。

1993年、国際世論におされたアメリカ軍は、民族紛争の続くソマリア内戦に介入します。そして内戦を終結させようと、最大勢力ババルギディル族を率いて和平に反対するアイディード将軍の副官2名を逮捕するため、10月に約100名の特殊部隊を首都モガディシュへ強襲させました(モガディシュの戦闘)。

当初、作戦は1時間足らずで終了するはずでしたが、作戦の開始直後に、アイディード将軍派の民兵の攻撃により、2機の軍用ヘリコプター、ブラックホークがロケット弾RPG-7によって撃墜されてしまいます。

作戦(副官の逮捕)には成功しますが、敵地の中心へ仲間たちの救出に向かう兵士らは、泥沼の市街戦に突入していくのです。

映画の開始約40分後から延々80分以上に渡って淡々と、しかも実にリアルに戦闘シーンだけが描かれてゆきます。政治的な側面の説明も最小限にとどめられています。

画面はほとんどアメリカ軍からの視点なのですが、それも戦術的なもの(つまり戦闘シーン)に限られていて、各兵士のデリケートな人間としての感情などには極力、あるいは必要以上にスポットを当てず、ドキュメンタリー・タッチで映像は続いてゆきます。

もちろんアクション映画お定まりの人間離れしたヒーローなどは一切登場せず、各兵士がそれぞれの持ち場で最善を尽くす様子だけをカメラは追っています。しかしその中でも、古参兵士役のエリック・バナとウィリアム・フィクトナーの臨機応変な活躍ぶりは目立っていると思いました。

もともとぼくは、製作者のジェリー・ブラッカイマーの作品に対しては、悪く言えばこけおどしのような、派手なアクション・シーンが多いわりには中味の薄いものが多い、と思っていましたが、この作品に限っては、余計な装飾を省いているような気がします。ただ忠実に戦闘シーンを追い、アメリカ軍が次第に守勢に回って敗北の危機にさらされるまでを撮り続けているのです。

そしてアメリカ軍の戦術的危機にも大胆に切り込むなど、従来の「世界の警察たる強いアメリカ」という前提にも振り回されていません。アメリカ軍の醜態にもメスを入れたものとしては、あの「プラトーン」にも通ずるものがあるかもしれません。

登場人物が多いため、1度観ただけでは整理がつきにくいかもしれません。でもあえて登場人物を絞らなかったのは(原作よりは絞られている)、個人の活躍にスポットを当てるよりも、全体の流れを描くほうに重きを置いているのかもしれないですね。逆に言えば、登場人物のほとんどが「英雄的働き」をしているのです。

出演者を見ると、ジョシュ・ハートネット、トム・サイズモア、ウィリアム・フィクトナー、ユエン・ブレムナーなど、「パールハーバー」とか「ヒート」などのアクション大作で見たことのある顔ぶればかりです。個人的にはロン・エルダードの好演も見応えがありました。

映画そのものはとても面白く観ることができました。まさに画面に釘付け状態でした。144分があっという間に感じられました。

戦後60年にわたって平和を享受している日本にあって、なかなかこういう極限状態は想像しにくいですが、それでも現実には戦乱・動乱の真っ只中にある国も多いことを知っておく必要があると思います。せめてこういう類の映画でその悲惨さ、醜悪さの存在を脳裏に焼き付けておくべきなのかもしれないですね。

「ブラック・ホーク・ダウン」 予告編 日本版

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ぼくがグレン・ミラー・オーケストラを聴きに行ったのは高校時代でした。もちろんその頃はすでにグレン・ミラーはこの世にはおらず、後進がバンドをまとめて積極的に活動していました。いわば「若手の登竜門」的な存在のバンドになっていたように思います。

題名は知らなくとも、聴いたことのあるナンバーがたくさん出てきて、とても満足して家路についたのを覚えています。

それから何年かして、映画「グレン・ミラー物語」の存在を知ったのでした。

■グレン・ミラー物語 (The Glenn Miller Story)

監督…アンソニー・マン

音楽…グレン・ミラー

編曲…ヘンリー・マンシーニ

公開…1954年

出演

☆ジェームス・スチュワート(グレン・ミラー)

☆ジューン・アリスン(ヘレン・ミラー)

☆ヘンリー・モーガン(チャミィ)

☆チャールズ・ドレイク(ドン・ヘイネス)

☆シグ・ルーマン(質屋のオーナー)

☆ジョージ・トビアス(シュリブマン)

☆ハートン・マクレーン(アーノルド将軍)

☆ルイ・アームストロング

☆ジーン・クルーパ

☆グレン・ミラー・オーケストラ etc・・・

*以下はネタバレが含まれています*

物語はグレンが不遇の時代から始まります。グレンは大事なトロンボーンを質屋に預けては糊口をしのぐ、という生活を送っていたのですが、そんな時期に大学の同窓生であるヘレンに唐突とも言えるプロポーズを行い、見事に花嫁と幸せな生活をスタートさせます。このへんの強引さも一途なグレンの人柄を表しているようで、とても興味深かったですね。この頃からグレンは、個性を持った独自のサウンドを追求しようと躍起になっています。

ジェームス・スチュワート

安定したショウバンドの伴奏者としての職を得てからのグレンは現状に満足しますが、妻ヘレンは音楽の勉強に時間を割くことを強く勧めます。また、初代グレン・ミラー・バンドの設立費用を内緒で貯め込んであったり、グレンにさまざまなアドバイスを送ったりして、「個性の際立ったグレン・ミラー・バンドの設立」に向けて夫を励まします。まさに内助の功があってのグレン・ミラーだったわけですね。ある意味夫唱婦随といった感じも受けますが、決してヘレンは陰の存在ではなく、積極的にグレンに協力しているのが清清しい感じを受けます。いつもニコニコしているヘレン、女性としての魅力にもあふれていると思います。

グレンが習作として作った「ムーンライト・セレナーデ」を自己のアレンジで大ヒットさせたのを皮切りに、彼は次々とヒットを飛ばします。ヘレンを強引にニューヨークへ連れて来たときに教えた自分の電話番号「ペンシルヴェニア6-5000」をモチーフにした曲を発表するシーン、不遇時代にはイミテーションしかあげられなかった「真珠の首飾り」の本物を誕生祝いにプレゼントするシーン、ヘレンが昔から愛聴していた「茶色の小瓶」をアレンジするなど、過去のシーンを仕掛けとして散りばめて置き、のちにその曲たちを劇中で披露するなど、演出の工夫が見られますね。

派手なシーンこそありませんが、自分の音楽に賭けるひとりの人間の努力と執念が窺える秀作ではないかと思っています。

古き良き時代の、アメリカン・ドリームを実現したグレンの成功物語、とも言うことができるでしょうが、やはりここは、個性的な自己のサウンドを目指してついにはそれを確立するグレンの苦心の物語と見たほうがしっくりくると思いますね。またヘレンとグレンとの夫婦愛も見逃すことができないポイントだと思います。

第二次世界大戦が始まると、グレンは志願して陸軍の音楽隊に大尉(のち少佐)として入隊します。ところが行軍訓練中に音楽をありきたりの退屈なマーチから急遽「セントルイス・ブルース・マーチ」に変更、直上官の大目玉を食らいますが、アーノルド将軍からは認められ、グレン自身は楽団を組んで慰問に出かけることを提案、快く受け入れられます。

前線では、空襲中にひるむことなく「イン・ザ・ムード」を演奏し続けて大喝采を浴びるシーンなどが印象深かったですね。

1944年の12月、グレンはクリスマスの特別放送のためパリに飛びますが、その途中ドーバー海峡で遭難、行方不明になります。同月18日には公式に戦死と発表れました。

ラスト・シーンはそのパリからの特別放送を聴いているヘレン、やチャミィ、シュリブマンの旧友たちですが、オープニングの「ムーンライト・セレナーデ」に続いて、あの思い出深い「茶色の小瓶」が流れるところなど、グレンの想い出にひたるヘレンの悲しみがよく伝わってきました。

ジューン・アリスン

楽団の個性を大切にしていたグレンの音楽はこれからも生き延びるだろう、とチャミィやシュリブマンはヘレンを勇気づけます。そしてその言葉通り、グレンの音楽はこの21世紀でも愛され続けているんですね。

結末は悲しいですが、将来の夢を忘れない、前向きなセリフも心に残りました。

ジャズ好きな人、1950年代の健康的なアメリカ映画が好きな人にはお勧めしたい作品だと思います。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね