今や日本はアメリカをも凌ぐ勢いの、第2のジャズ大国と言われています。

そして今では、山中千尋、上原ひろみ、アキコ・グレース、川上さとみ、安井さち子、早間美紀など、女性ピアニストの活躍が目立っています。

こうした動きの源流とも言えるのが秋吉(正確には「穐吉」)敏子さんの存在です。

まだ民間人が渡米することさえ困難だった1956年、秋吉さんは奨学金を得て、日本人で初めてバークリー音楽院の門をくぐりました。現代で言えば、野茂英雄投手のメジャー移籍、いや、はるかにそれ以上の重みのある挑戦ではなかったかと思います。

秋吉さんのピアノを聴いていると、「女流」だとか、「日本人ピアニスト」だとかの、狭いカテゴリー分けが無意味に思えてきます。

彼女は性差や国籍の違いなど問題にしないくらいスケールの大きな、自分のスタイルをはっきりと持つピアニストだと改めて思うのです。

「ピアニスト」である秋吉さんが影響を受けたスタイルは、やはりジャズの伝統的な流れのひとつである「バップ」にあると思います。「バップ」の音楽世界を貪欲に吸収したうえで、自分のルーツ、つまり日本人であることを音楽に反映させたのが「作曲家」としての秋吉さんのスタンスではないでしょうか。

「ピアニスト秋吉敏子」を聴きたい時に、ぼくがCD棚から最近よく取り出すのが、この「ライヴ・アット・ブルー・ノート・東京'97」です。このメンバーは、秋吉さんが単独で帰国する時のスペシャルなトリオだということです。

このトリオは1997年にブルー・ノート東京でライヴを行いましたが、その模様を録音したテープが発掘され、「ライヴ・アット・ブルー・ノート・東京'97」のタイトルでCDとして発表されたわけです。

欲を言えば、もう少し録音が良ければな~、と思うこともなきにしもあらずですが、それ以上に熱のこもった、それでいてどこかアット・ホームな演奏には耳を傾けずにはいられません。

聴いていて目立つのが、ドラムの日野元彦さんの活躍ぶりです。グルーヴィーな4ビートを出しつつ、ある時はスティックで、またある時はブラシで、秋吉さんのピアノが発する音に呼応しています。そのドラミングは、ピアノと拮抗したり、ピアノの後押しをしたり、サウンド全体を煽ったり、ドラムでカウンター・メロディーを歌ったり、と実に音楽的で、秋吉さんのピアノを2倍にも3倍にも魅力的なものに仕立て上げているようです。

日本のジャズ界を支え、牽引していた日野さんですが、このライヴの2年後の1999年に、惜しまれながら53歳の若さで亡くなりました。

ベースの鈴木良雄さんのプレイ、「堅実」という言葉がピッタリと当てはまりますね。オーソドックスに4ビートでウォーキングしながら、バンドのサウンドを下から支えている感じです。派手さはないのですが、実に味のあるプレイだと思います。鈴木さん自身がもともとピアニストであるという経験から、フロントを支えるためのプレイを熟知しているのかもしれません。また、ベース・ソロの時にはとてもメロディックに歌っていますが、これはソロ構築がベースからの視線だけでなく、メロディー楽器からの視線も備えているためあのように歌えるのではないかと思うのです。

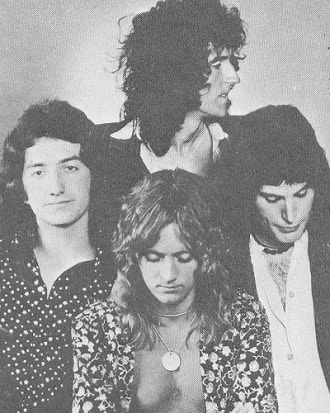

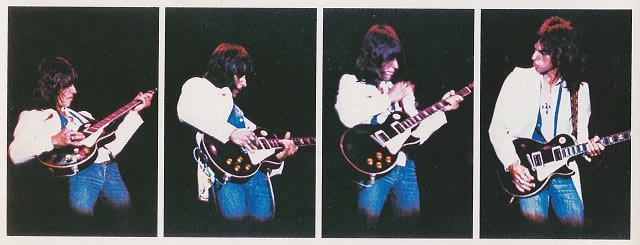

左から 鈴木良雄、秋吉敏子、日野元彦

全7曲中、秋吉さんのオリジナルが3曲、スタンダードが3曲、バド・パウエルの曲が1曲です。中でもぼくが好きなのは、明るいメロディーが楽しい「カウント・ユア・ブレッシング・ステッド・シープ」、バド・パウエル作の高速4ビートでダイナミックなドラム・ソロが堪能できる「ウン・ポコ・ロコ」、秋吉さんオリジナルの意欲作「ロング・イエロー・ロード」、これも秋吉さんの作で情熱的なラテン・リズムの曲「シック・レディ」あたりでしょうか。

日本のジャズ界の扉を世界に向けて開いたのが秋吉さんでしょう。いわば、ジャンルを問わず国際的に活躍する日本人のパイオニア、といったところでしょうか。

秋吉さんは、78歳になる今でも現役で活躍中です。いつまでも第一線で弾き続けて欲しいプレーヤーのひとりです。

◆ライヴ・アット・ブルー・ノート東京 '97

■演奏

秋吉敏子トリオ フィーチャリング日野元彦

■リリース

2001年9月21日

■録音

1997年9月22日〜24日 (ブルー・ノート東京)

■収録曲

① ロング・イエロー・ロード/Long Yellow Road (秋吉敏子)

② カウント・ユア・ブレッシング・ステッド・シープ/Count Your Blessing Stead Sheep (Irving Berlin)

③ ウン・ポコ・ロコ/Un Poco Loco (Bud Powell)

④ ソフィスティケイテッド・レディ/Sophisticated Lady (Duke Ellington)

⑤ アイ・ノウ・フー・ラヴズ・ユー/I Know Who Loves You (秋吉敏子)

⑥ 星に願いを/When You Wish Upon A Star (Ned Washington, Leigh Harline)

⑦ シック・レディ/Chic Lady (秋吉敏子)

■録音メンバー

秋吉敏子(piano)

鈴木良雄(bass)

日野元彦(drums)

エリック・クラプトン『ワンダフル・トゥナイト』

エリック・クラプトン『ワンダフル・トゥナイト』