1976年にリリースしたデビュー作が全米3位にまで上ったボストンのセカンド・アルバムが『ドント・ルック・バック』です。日本語で「新惑星着陸」というサブタイトルがつけられています。

ジャケットにはギターをかたどった宇宙船が、サブタイトル通り、着陸しようとしているところが描かれています。新世界に到達した乗組員の期待と、ボストンの新作を手にしたファンの期待と喜びを掛けているのかもしれないですね。

当初は1977年11月にリリースされる予定だった『ドント・ルック・バック』ですが、リリースは78年春に延期され、さらに8月に延期されました。それはより完璧を期すために、リーダーのトム・ショルツによって、制作に徹底的に時間がかけられたためです。なんでも、録音に3ヶ月、ミックス・ダウンに1年2ヶ月を費やしたということですが、これなどショルツの職人気質というか、妥協を許さない徹底した音作りの姿勢がよく現れている話だと思います。

ボストンのリーダーであるショルツは、作詞作曲、アレンジ、ギター、キーボード、プロデューサー、エンジニア、ミキサー、ジャケット・デザインのコンセプトに至るまでひとりで手掛けていて、その才人ぶりには驚かされるばかりです。

ボストンのサウンドは、分厚いギター・サウンドによるオーケストレーションを特徴にしていますが、この作品でもツイン・リード・ギターが大活躍しています。

ハード・ロックの持つドライヴ感、アメリカン・ポップスの持つポップ性、プログレッシヴ・ロックを彷彿とさせる緻密でスペーシーな音、これらが絶妙に混ざり合ったものがボストンのサウンドだと言えるでしょう。当時は「アメリカン・フログレ・ハード」などというジャンルにカテゴライズされたりしていました。

各パートはショルツの細かな指示に従ってプレイしているようで、ボストン=ショルツと言い切ってもよいかもしれませんね。

ボストンは寡作で知られ、デビューから30年間で発表したアルバムはわずか5枚(ベスト盤除く)。もうちょっと次回作までのインターバルが短くなればいいのに、と思っているファンも多いことでしょう。もちろんぼくもその中のひとりです。

◆ドント・ルック・バック/Don't Look Back

■歌・演奏

ボストン/Boston

■リリース

1978年8月2日

■プロデュース

トム・ショルツ/Tom Scholz

■収録曲

[side-A]

① ドント・ルック・バック/Don't Look Back (Scholz)

② ザ・ジャーニー/The Journey (Scholz)

③ イッツ・イージー/It's Easy (Scholz)

④ ア・マン・アイル・ネヴァー・ビー/A Man I'll Never Be (Scholz)

[side-B]

⑤ フィーリン・サティスファイド/Feelin' Satisfied (Scholz)

⑥ パーティ/Party (Scholz, Delp)

⑦ ユースト・トゥ・バッド・ニュース/Used to Bad News (Delp)

⑧ ドント・ビー・アフレイド/Don't Be Afraid (Scholz)

■録音メンバー

ブラッド・デルプ/Brad Delp (lead-vocals, harmony-vocals)

トム・ショルツ/Tom Scholz (electric-guitars, acoustic-guitars, bass, organ, piano, percussion)

バリー・グドロー/Barry Goudreau (guitars, percussion)

フラン・シーハン/Fran Sheehan (bass, percussion)

シブ・ハシアン/Sib Hashian (drums, percussion)

■チャート最高位

1978年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス9位

1979年週間チャート アメリカ(ビルボード)72位

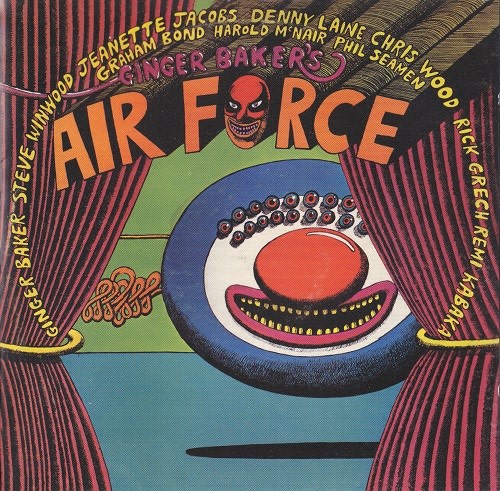

「ブラインド・フェイス」解散後の1969年暮れ、「ジンジャー・ベイカーズ・エア・フォース」というバンドが結成された。バンド名の通り、ドラマーのジンジャー・ベイカーが中心となって生まれたグループである。

メンバーは計10人の大所帯。

いずれも一騎当千の強者ぞろいだ。

☆ジンジャー・ベイカー(drums, percussion, vocals・・・元クリーム~ブラインド・フェイス)

☆フィル・シーメン(drums, percussion)

☆レミ・カバカ(drums, percussion)

☆デニー・レイン(guitar, vocals・・・元ムーディー・ブルース)

☆リック・グレッチ(bass, violin・・・元ファミリー~ブラインド・フェイス)

☆スティーヴィー・ウィンウッド(organ, bass, vocals・・・トラフィック~ブラインド・フェイス)

☆グラハム・ボンド(alto-sax, organ・・・元グラハム・ボンド・オーガニゼイション)

☆クリス・ウッド(tenor-sax, flute・・・トラフィック)

☆ハロルド・マクネアー(tenor-sax, alto-sax, flute)

☆ジネット・ジェイコブス(vocals)

多少補足しておくと、

フィル・シーメンは英国ジャズ界の名ドラマーで、ベイカーが師とも仰いでいた人物。

デニー・レインはのちポール・マッカートニーの「ウィングス」へ加入、ポールの右腕として活躍した。

スティーヴィー・ウィンウッドはのちソロを経て「トラフィック」を再編。

ナイジェリア出身のレミ・カバカは、1973年にそのウィンウッドと「サード・ワールド」を結成。

グラハム・ボンドは英国ブルース界の重鎮で、ベイカーの旧友。

ジネット・ジェイコブスは「ドクター・ジョン」のヴォーカリストで、のちクリス・ウッド夫人となる。

『ジンジャー・ベイカーズ・エア・フォース』

(Ginger Baker's Air Force)

このアルバム『ジンジャー・ベイカーズ・エア・フォース』は、このグループが1970年1月にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行ったデビュー・コンサートの様子を収録したものである。

アナログ盤で2枚組だったこの作品に収められたのは全8曲、約81分。長尺の曲が多いのは、演奏形態がジャズに近かったので、各個に充分なアドリブ・ソロ・スペースがあるからだろう。

ホーン・セクションが3人いるが、この頃ブームだった「ブラス・ロック」とは一線を画していると思う。ブラス・ロックがホーン・セクションのアンサンブルに力を入れていたのに対し、エア・フォースのサックス3人の存在意義は、インプロヴィゼイションにある、と言えるからだ。

ブラインド・フェイスからエリック・クラプトン以外の三人が参加しているのも注目される点だが、音楽的指向の違いがあるためウィンウッドのオルガン、グレッチのベース、ベイカーのドラムとも、ブラインド・フェイス時代より迫力があるのが面白い。

ベイカーはもともとジャズ、ブルースのフィールドで活動していたから、ジャズへの接近は自然なものだろう。そのうえこの頃のベイカーはアフリカの土着リズムに興味を示していて、それがこのバンドのひとつの個性にもなっている。アフリカ出身者をメンバーに加えた理由もそこらあたりにあるようだ。アフリカン・ビートを大胆に取り込んだ「アイコ・ビヤエ」という曲での、打楽器陣3人の活躍ぶりは目覚しい。

「いやな奴」と「ドゥー・ホワット・ユー・ライク」で繰り広げられるツイン・ドラム・ソロは迫力満点だ。カミソリのようなキレのあるシーメン、ナタのようなパワーのあるベイカー、といったところだろうか。ふたりのソロは、お互いのフレーズに触発されてどんどんヒートアップしてゆく、一種インタープレイめいたところがあり、そこがまた聴き応えのあるところでもあると思う。

ジャズの影響が色濃いだけあって、ソロ・スペースが充分にあり、それがために却ってやや冗長なものになっている部分があることは否めないが、1960年代後半から70年代前半にかけての、熱く、プログレッシヴな雰囲気に満ちたロックを表現した一枚だと言うことができるだろう。

◆ジンジャー・ベイカーズ・エア・フォース/Ginger Baker's Air Force

■歌・演奏

ジンジャーベイカーズ・エア・フォース/Ginger Baker's Air Force

■リリース

1970年3月30日

■録音

1970年1月15日 ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホールにおけるライヴ録音

■プロデュース

ジンジャー・ベイカー、ジミー・ミラー/Ginger Baker, Jimmy Miller

■収録曲

[Disc 1]

A① ダ・ダ・マン/Da Da Man (McNair)

*organ-solo by Winwood, guitar-solo by Laine, sax-solo by Bond

② アーリー・イン・ザ・モーニング/Early in the Morning (Traditional arr.by Baker)

B③ ドント・ケア/Don't Care (Baker, Winwood)

④ いやな奴/Toad (Baker)

*drum-solo by Baker, Kabaka & Seamen

[Disc 2]

C⑤ アイコ・ビヤエ/Aiko Biaye (Kabaka, Teddy Osei)

⑥ マン・オブ・コンスタント・ソロウ/Man of Constant Sorrow (Traditional arr.by Laine)

*bass by Winwood, violin by Grech

D⑦ 君の好きなように/Do What You Like (Baker)

⑧ ドゥーイン・イット/Doin' It (Baker, Grech)

■録音メンバー

【Ginger Baker's Air Force】

ジンジャー・ベイカー/Ginger Baker (drums, percussion, timpani, vocals, lead-vocals②)

フィル・シーメン/Phil Seamen (drums, percussion)

レミ・カバカ/Remi Kabaka (drums, percussion)

デニー・レイン/Denny Laine (guitar, vocals, lead-vocals②⑥)

リック・グレッチ/Ric Grech (bass, violin)

スティーヴィー・ウィンウッド/Steve Winwood (organ, bass, vocals, lead-vocals③⑦)

グラハム・ボンド/Graham Bond (alto-sax, organ, lead-vocals⑤)

クリス・ウッド/Chris Wood (tenor-sax, flute)

ハロルド・マクネアー/Harold McNair (tenor-sax, alto-sax, flute)

ジネット・ジェイコブス/Jeanette Jacobs (vocals, lead-vocals①③)

■チャート最高位

1970年週間チャート アメリカ(ビルボード)33位、イギリス37位

♪今日買ってきたCD5枚。

今日は近くのBook OffでCDをあさってきました。

買ったのはブルース・スプリングスティーン「18トラックス」、TOTO「アイソレーション」、ブラック・サバス「ベスト」、オアシス「ビー・ヒア・ナウ」、マイルス・デイヴィス「リラクシン」の5枚です。

今日はロックな日になったなぁ、なんて考えながら車を走らせているうちに、なぜか無性にクラシックが聴きたくなったので、いつも行くレンタルCDショップにまで足をのばしてみることにしました。

その店に置いてあるCDは、洋楽ロックとJ-POPがほとんどで、ジャズやクラシックはあまりないのですが、もしお目当てがなければ最近の洋楽でも借りて帰ればいいや、くらいに考えて行ってみると、新作のコーナーにありました、ありました。クラシックのオムニバスが2種類。

今日、借りてきたのは「Best Piano 100」と、「101 Your Best Tunes」です。

「Best Piano」はショパン、リスト、ベートーヴェン、モーツァルト、バッハ、シューベルト、ドビュッシー、ラヴェル、サティ、ガーシュウィン、シューマン、ラフマニノフ、ドヴォルザーク、などなどのピアノ曲が6枚組で100曲収められています。

「101~」の方もワーグナー、ショパン、エルガー、ベートーヴェン、チャイコフスキー、ラヴェル、バッハ、プッチーニ、モーツァルト、ドビュッシー、シューベルト、ヴェルディ、ビゼー、リスト、ヘンデルなどなどのクラシックの名曲が、これも6枚組で、タイトル通り101曲が収められています。

2泊3日で返却しなければならないので、早く聴いてしまわなければなりません。そういうわけで、今日は家へ帰ってからずっとクラシックを聴き通しです。「Best Piano」は6枚で約424分、「101~」は6枚で約442分。通して聴くと、実に14時間以上になります。

でも、たまにはクラシック漬けになるのも悪くないなぁ。そんなことを思いながら、ひたすら聴いています。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ニュー・ロック、またはアート・ロックと呼ばれて注目された1960年代末期の一連のムーヴメントの渦中に出現したバンドの中で、「コラシアム」の名はいまでも燦然と輝いている、とぼくは思っています。

コラシアムはジョン・メイオールのブルースブレイカーズに在籍していたジョン・ハイズマン(drums)、トニー・リーヴス(bass)、ディック・ヘクストール・スミス(sax)が中心となり、デイヴ・グリーンスレイド(keyboard)とジェームス・リザーランド(vocal, guitar)らを加えて1968年に結成されたイギリスのジャズ・ロック・グループです。

ブリティッシュ・ロックらしい重厚な雰囲気をまといながら、新しい時代の到来が予感される当時の混沌としたロック界を体現するかのような新鮮な雰囲気をも併せ持っています。

ぼくは、このバンドはクリームなどと並び称せられてもおかしくない重みと価値があると思っているのですが、さてどんなものでしょうか。

20年以上も前のこと、FMでコラシアムの『ヴァレンタイン組曲』がかかったのを聴いたことがあります。

17分以上にもなる大曲ですが、フルコーラス放送されました。

それを聴いたぼくは、すぐにその『ヴァレンタイン組曲』の入ったコラシアムのアルバムを買いに走ったものでした。

『ヴァレンタイン組曲』(Valentyne Suite)

ブルースやジャズの要素いっぱいに繰り広げられる彼らのプレイは、先進の気質と魅力にあふれるものです。

創造的、意欲的で、技術的にも文句なく、当時の彼らが生み出されたブリティッシュ・ロック界の充実ぶりまでもが伺えるほどです。

バンドを率いるのは、ドラマーのジョン・ハイズマン。

存在感のあるハイズマンのスティックさばきは、ちょうど同じ時期に活躍していた、やはりブリティッシュ・ロック界の名ドラマー、ジンジャー・ベイカーに勝るとも劣らない、華麗かつ過激なものだと思います。

そのほか目立つのが、D・H・スミスのサックスとD・グリーンスレイドのキーボード群の活躍です。

ロック界では珍しいサックスの入った編成は、ビジュアルだけでもユニークで、ジャジーです。

トニー・リーヴス(bass 左)、ジョン・ハイズマン(drums 中央)、ディック・ヘクストール・スミス(sax 右)

コラシアムは、1971年の暮れには活動歴わずか3年あまりで解散することになるのですが、彼らのブリティッシュ・ロックにおける位置づけはその短い年月からは計り知れない大きなものではないでしょうか。

ハイズマンはのちアラン・ホールズワースらとテンペストを、またゲイリー・ムーアらとコラシアムⅡを結成しています。

リザーランドの後任としてコラシアムに加わったクレム・クレムソンは、のちハンブル・パイの一員として活躍することになるし、プロデューサーに転身したリーヴスの、後任ベーシストであるマーク・クラークはのちユーライア・ヒープやレインボウに加入しています。

スミスはソロ活動へと進み、D・グリーンスレイドは、ツイン・キーボード・グループとして一部では評価の高いバンド、「グリーンスレイド」をのちに結成するなど、それぞれの活動歴を見てゆくだけでも、このコラシアムというグループがいかにブリティッシュ・ロック界の中で大きな位置を占めていたかが分かるでしょう。

彼らの音楽はジャズ・ロックの源流のひとつとも言えるし、ブルースやクラシックからの大きな影響もうかがえます。

そしてそれ以上に、積極的にジャズやブルースを吸収し、昇華していったその姿勢からは、コロシアムはプログレッシヴなグループだったとも言えるのではないでしょうか。

コラシアムは1994年に再結成されました。

2007年2月には来日公演が予定されていますが、これを機会にもっと再評価されてもよいのではないかと思っています。

【追記】コラシアムは2015年に再び解散。2018年6月12日にはジョン・ハイズマンが73歳で死去したが、2020年に再々結成している。

雨模様だった土曜日とはうってかわって、気持ちの良い秋晴れとなった日曜日。家でじっとしているのももったいないような気がして、街まで出かけてきました。

最近はAmazonを利用することが多かったのですが、昨日は久しぶりにCDショップをひやかしに。

ネットでCDを買う時は、欲しいものを直接検索することが多いので、便利な反面、店頭の在庫を端から端まで見て歩く楽しさを味わうことはできません。CDショップでは、思わぬものに出くわす楽しみがあるのです。

昨日はまず最近ひいきにしている「GROOVIN'」というお店へ。ここは、店構えは小さいながらも、新譜と中古品の両方を扱っているので、思わぬ掘り出し物が期待できるところなのです。

CD棚をざっと眺めているうちに目に留まったのが、「ヴェリー・ベスト・オブ・タワー・オブ・パワー」。初期のアルバム4枚から曲をチョイスしたベスト盤です。

「ヴェリー・ベスト・オブ・タワー・オブ・パワー」

次に目を向けたジャズのコーナーではビル・エヴァンスの「トリオ'64」に手が伸びます。名ベーシストのスコット・ラファロが夭折したのち、レギュラー・ベーシストが定まらなかった頃のエヴァンスのアルバムです。この作品ではゲイリー・ピーコックがベースを弾いているのに惹かれました。

「トリオ'64」

そしてロックのコーナーでは「ヴァン・ヘイレン・グレイテスト・ヒッツ」に400円という値段がつけられているのを発見、これも即手に入れました。

「ヴァン・ヘイレン グレイテスト・ヒッツ」

次に覗いたのは大手のショップ、「新星堂」。ローラ・ニーロのアルバムが欲しかったのですが、残念ながら在庫なし。その代わり、10%オフになっていたオリヴィア・ニュートン・ジョンのベスト・アルバムを買うことにしました。オリヴィアのベスト盤は、初期のカントリー色が濃いものは持っているのですが、昨日手に入れたのは、「フィジカル」「ザナドゥ」「グリース」など、1970年代後半から90年代にかけてヒットした曲を集めたものです。

「ベスト・オブ・オリヴィア・ニュートン・ジョン」

そしてジャズ・コーナーでは山中千尋の新作を買うか、早間美紀の新作を買うか迷ったすえに、山中千尋の新作「ラッハ・ドッホ・マール」を買うことにしました。ポスターやポスト・カードが付いて3200円、ちょっと高いなあ。でも家へ帰ってから気づいたのですが、このアルバム、収録時間約4分のDVD付きの初回限定盤だったのです。うん、それなら納得。

「ラッハ・ドッホ・マール」

というわけで、昨日はCD5枚を購入。秋晴れの下、足取りも心なしか軽かった日曜の昼でした。家に帰ってから、音量をやや大きめにして買ったばかりのCDを聴く楽しさも、しっかり味わうことができました。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

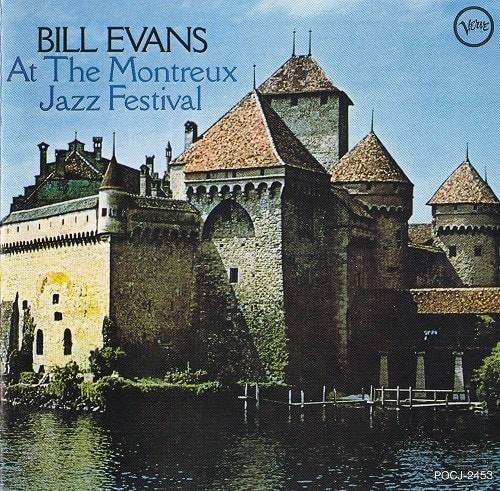

「モントゥルー・ジャズ・フェスティヴァルのビル・エヴァンス」。

1968年6月、スイスで第2回モントゥルー・ジャズ・フェスティヴァルが行われた時の、ビル・エヴァンスの演奏を収めたライヴ・アルバムです。

数あるビル・エヴァンスの作品の中でも、ぼくが好きなもののひとつです。

お城のジャケットは有名ですね。

脇を固めるのはエディー・ゴメス(b)とジャック・ディジョネット(drs)。

どちらも当時は新進気鋭の有望株として将来を期待される存在でした。

ゴメスはエヴァンスの相棒として1966年から78年まで10年以上を共にしますが、ディジョネットが参加しているのは、プライヴェート録音を別にすればこれが唯一のものです。(追記 : 2017年にリリースされた『アナザー・タイム』の録音メンバーは、このエヴァンス、ゴメス、ディジョネットの三人。)

ゴメスもディジョネットも、実に若々しく、かつエネルギッシュです。

エヴァンスの演奏もまた力強く、そのうえ清々しささえ感じます。ゴメスとディジョネットのふたりの溌剌とした演奏がエヴァンスを刺激しているのでしょうか。

自分なりの「美」の表現を追求するエヴァンスのピアノは美しくて詩的です。

逆にエヴァンスに触発されたゴメスとディジョネットは自由自在に音で泳ぎ回ります。エヴァンスの音を時にはサポートし、時にはあおり、時には見守りながら、スリリングな世界を創り出しています。

とくにディジョネットの知的で色彩感にあふれたドラミングは素晴らしいと思いました。キース・ジャレットと行動を共にしている現在の姿がこの時の演奏から垣間見えるようです。

スピーディーでよく歌うゴメスのベースは、エヴァンスのピアノに活力を与えています。スコット・ラファロ亡き後、定着しなかったエヴァンス・トリオのベースですが、ゴメスはその穴を見事に埋めていると言えるでしょう。

ビル・エヴァンス(上)、エディ・ゴメス(下左)、ジャック・ディジョネット(下右)

明るさをたたえた、よくスウィングする「ワン・フォー・ヘレン」、緊張感のある演奏が繰り広げられている「ナルディス」、ゴメスの卓越したベースが大きくフィーチュアされた「エムブレイサブル・ユー」、スピード感にあふれ、よくドライヴしながらも鮮やかに歌いあげている「いつか王子様が」などが、アルバムの中でも好きな曲です。ぼくの大好きなバラード「愛するポーギー」は、ここではソロ・ピアノで演奏されています。

ぼくは、演奏の生々しさが伝わってくるようなライヴ・アルバムが好きです。スコット・ラファロ在籍時の4枚の作品も大好きですが、このアルバムも緊張感と熱さが感じられていて、自然と聴きたくなるのです。

エヴァンスが奏でる独特のリリシズムは、同時に美の世界でもあります。

そしてその世界は、聴き手を陶酔させずにはおかないでしょう。

◆モントゥルー・ジャズ・フェスティヴァルのビル・エヴァンス/Bill Eans At The Montreux Jazz Festival

■演奏

ビル・エヴァンス・トリオ/Bill Evans Trio

■録音

1968年6月15日 カジノ・ドゥ・モントゥルー、スイス

■プロデュース

ヘレン・キーン/Helen Keane

■収録曲

[side A]

① イントロダクション/ワン・フォー・ヘレン/Introduction / One For Helen (Bill Evans)

② ア・スリーピング・ビー/A Sleeping Bee (Harold Arlen)

③ 伯爵の母/Mother Of Earl (Earl Zinders)

④ ナーディス/Nardis (Miles Davis)

⑤ 愛するポーギー/I Loves You Porgy (Ira Gershwin, George Gershwin, Dubose Heyward)

⑥ あなたの口づけ/The Touch Of Your Lips (Ray Noble)

⑦ エンブレイサブル・ユー/Embraceable You (Ira Gershwin, George Gershwin)

⑧ いつか王子様が/Someday My Prince Will Come (Frank Churchill, Larry Morey)

⑨ ウォーキン・アップ/Walkin' Up (Bill Evans)

⑩ クワイエット・ナウ/Quiet Now (Denny Zeitlin)

■録音メンバー

ビル・エヴァンスBill Evans (piano)

エディ・ゴメスEddie Gomez (bass)

ジャック・ディジョネットJack DeJohnette (drums)

いつもお邪魔している「ろ~ず」さんのブログ『music diary』から音楽バトンをいただいてきました。

たまにはバトンに答えてみるのもいいかな。

■1.初めて好きになったアーティストは?

□う~ん、物心ついた時に好きになったのはやっぱりテレビによく出ていた歌手だったように思います。西城秀樹とか、キャンディーズとかわりと好きでした。でも、「この人だ!」っていうのは思い出せないなぁ。

■2.初めて買ったCDは?

□初めて買ったCDは、プロコル・ハルムの『青い影』と、ウィントン・ケリーの『ケリー・ブルー』です。初めて買ったレコードは、たしか沢田研二のシングル盤『追憶』じゃなかったかな。

■3.今持っているCDの枚数は?

□650枚くらいです。

■4.今、一番好きなアーティストは?

□ピアノ・トリオの「コジカナツル」ですね。

■5.一番最近、買ったCDは?

□キング・クリムゾン「暗黒の世界」

■6.普段言わないけど実は好きなアーティストは?

□マイルス・デイヴィス、山口百恵、沢田研二、美空ひばり。とくにひばりさんの歌は感動モノだと思ってます。

■7.解散して残念だなぁ~って思うアーティストは?

□再結成するグループ、今では多いですよね。再結成不可能という意味でもビートルズ、かなぁ。

■8.初めに思いつく一人のアーティストは?

□上原ひろみ。ステージでの"キレぶり"には感動します。

■9.初めに思いつく二人のアーティストは?

□サイモンとガーファンクル。

■10.初めに思いつく3ピースのアーティストは?

□クリーム。

■11.初めに思いつく4人バンドのアーティストは?

□ビートルズ。

■12.初めに思いつく5人バンドのアーティストは?

□ドゥービー・ブラザーズ。5人編成の時代もありましたよね。

■13.好きなサウンドトラックは?

□「ブルース・ブラザーズ」。

■14.最近一番よく聴いている曲は?

□なぜかキング・クリムゾンをよく聴いてます。『宮殿』から『レッド』まで。あとはジャズが多いです。ピアノ・トリオですね。

■15.音楽聴くときに使っているプレイヤーは?

□ミニコンポとMDウォークマン。

■16.好きな名前のアルバムorシングルは?

□とくに好きなわけじゃないけど、たしかマイケル・シェンカー・グループだったかな、『ロック・ウィル・ネヴァー・ダイ』というタイトルは、ロッカーの心意気を表しているようでいいなあと思います。

■17.今までで一番気になるアーティストは?

□やっぱりこれもビートルズ。

■18.今までに一番聴いたアルバムは?

□ビートルズの『アビイ・ロード』でしょうか。そうでなければこれもビートルズの『サージェント・ペパーズ』。

■19.一番好きな曲は?

□難問ですね。プロコル・ハルムの『青い影』かな。デレク&ドミノスの『いとしのレイラ』のアルバム・バージョンや、ビートルズの『レット・イット・ビー』も捨てがたいです。

■20.バトンを廻す音楽好き5人

□どなたでもどうぞお持ちください

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

秋の気配が色濃くなってきました。朝はいっそう涼しくなり、夜には虫の声も聞こえます。

秋の夜というのは、夏の喧騒が終わったあとの、どことない寂しさが漂っているような気がします。そういう夜に聴くジャズもまたいいものです。

叙情的な、あるいはリリシズムに満ちたジャズ・ピアノというと、やはりまずビル・エヴァンスの名が挙げられますよね。昨夜はそのエヴァンスの『ムーン・ビームス』と『ハウ・マイ・ハート・シングス』を聴いていました。

この2枚のアルバムには、いずれも1962年5月17日、5月29日、6月5日に行われたセッションが収録されています。つまりこれらの作品は、表裏一体の姉妹篇ともいえるもので、『ハウ・マイ~』にはスウィンギーな曲を、『ムーン・ビームス』にはスロー・バラードを中心とした選曲になっているようです。

『Moon Beams』

Released 1962.11

Label Riverside

1.Re:Person I Knew

2.Polka Dots And Moonbeams

3.I Fall In Love Too Easily

4.Stairway To The Stars

5.If You Could See Me Now

6.It Might As Well Be Spring

7.In Love In Vain

8.Very Early

『How My Heart Sings!』

Released 1964.1

Label Riverside

1.How My Heart Sings

2.I Should Care

3.In Your Own Sweet Way

4.Walking Up

5.Summertime

6.34 Skidoo

7.Ev'rything I Love

8.Show-Type Tune

◆『Moon Beams』 & 『How My Heart Sings!』

■Produced by Orrin Keepnews

■Engineered by Bill Schwartau

■Recorded 1962.5.17、5.29、6.5

■Personnnel

Bill Evans (piano)

Chuck Israels (bass)

Paul Motian (drums)

リリシズム漂うジャズ・ピアノというと、甘さに流されてスウィング感を削がれてしまったりするものが散見されますが、これらエヴァンスの作品は緊張感を保ちつつもよくスウィングし、エモーショナルであり、とても充実した音を聴くことができます。

これらの作品が収録された前年(1961年)、実はエヴァンスは彼にとって最高のベーシストであるスコット・ラファロを交通事故のために失っています。おそらくそのショックの大きさは計り知れないものだったでしょう。

そして、ラファロの事故死という衝撃を乗り越え、ベーシストにチャック・イスラエルを迎えて取り組んだのが、この2枚のアルバムというわけです。

このセッションでもエヴァンス独特の美の世界が見事に表れています。そして美を表現しながらも、決してそれに流されてはおらず、エヴァンスのスタンダード・ナンバーに対する美しい解釈、卓越したセンス、理性と知性は、曲群にいっそう鮮やかな光彩をもたらしていると言えるのではないでしょうか。

静けさが染み入るような秋の夜です。遠くで犬の鳴き声がします。窓を開け放って涼しく澄んだ空気を味わいながら聴くビル・エヴァンス。「秋の気配」をぜいたくなご馳走に変えてくれるかのような、リリカルなピアノです。