こんにちわ。

10月30日から11月15日まで奈良国立博物館で開催された第73回正倉院展の記録です。日時指定制でぼくがサイトを開いたとき、残っていたのは最終日の最終時間帯16時だけ。よくぞ、残っていてくれたと即座に予約。京都駅前のホテルと大人の休日倶楽部での新幹線予約もして、15日朝、家を出た。奈良に着いたとき2時間ほど余裕があったので、興福寺の五重塔や阿修羅さまなどの国宝館を見物した。それらについては、すばやくレポしたが、正倉院展は二か月もオクラ入りしていた。とほほ。

館内は撮影禁止であったが、NHKの日曜美術館でも正倉院展の紹介があったので、画像はそれを利用させてもらった。

今年の本展の目玉は、ポスターの表紙にもなった螺鈿紫檀阮咸(らでんしたんのげんかん)である。一度、見ているような気がしたので過去ブログを調べてみると、2019年の東博で開催された”正倉院の世界展”でみている。このときは複製品であったが、本物も2009年に来ている。それだけ重要な宝物なのであろう。四弦琵琶で、裏文様は、長い瓔珞(ようらく;仏像の首飾りなどに使われる)をくわえた一対の鸚鵡(おうむ)。聖武天皇ご愛用の楽器だったようだ。

裏面

今回は、楽器や文具などの調度品、染織品、仏具など宝物55件が展示されている。

順不同できれいなものから(笑)。漆金薄絵盤(うるしきんぱくえのばん)。極彩色の文様に彩られた蓮華形の香炉の台である。天平文化の華やぎを鮮やかに伝える品である。

迦陵頻伽(上半身が人で、下半身が鳥の仏教における想像上の生物)などの文様

白瑠璃高坏(はくるりのたかつき) 東大寺大仏の開眼法要において献納された品々の一つ。中近東ないしは地中海東岸で制作されたもの。

花鳥背八角鏡(かちょうはいのはっかくきょう)聖武天皇が日常使用していた鏡。鎌倉時代に盗難の被害に遭い、その際に粉々に割れてしまった、明治に入り45もの破片をつなぎ合わせて修復しという。さすが、明治工芸の技術!

身近な調度品も。

長斑錦御軾(ちょうはんきんのおんしょく)聖武天皇あるいは光明皇后が寝転び用のクッションのように使用したらしい。長さは70センチ程度。マコモを綿でくるみ、絹織物でまいている。

四管の筆が展示されている。8世紀に作られたこれらの筆は、現存する日本最古の筆という。

筆らしくない形をしているが、有芯筆と呼ばれるもので、毛は先端だけで残りは紙で巻いてある。

非常に書きやすそうとゲストの澤田 瞳子さん。今年、「星落ちて、なお」で直木賞をとられた。学生時代は正倉院文書の研究をされていたとか。

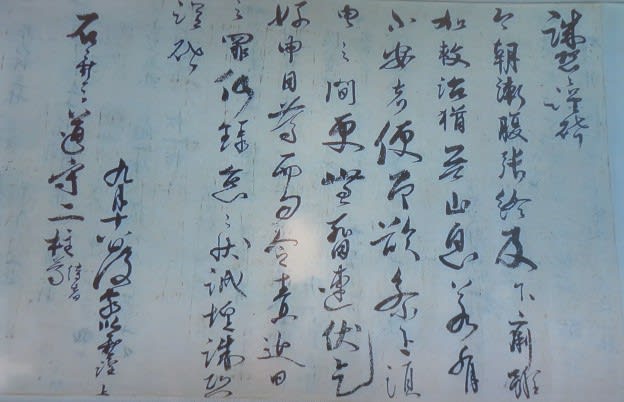

杜家立成(とかりっせい)中国・唐時代に官僚として活躍した杜一族(杜正玄・正蔵・正倫)に伝わる書簡文例集を、光明皇后が上の筆を使って書写したもの。「雪の降る日に友人をお酒に誘いたい時」や「本を貸して欲しい」と人に頼むときなど、目的に合わせた文例が書かれている。

曝布彩絵半臂(ばくふさいえのはんぴ)舞や音楽を仏に奉納する楽団員の衣装だと考えられている。

さて、正倉院文庫には役所の文書なども保管されている。

その中にはこんなものまで。これも1200年たてば宝物になる(笑)。

欠勤届 今日はお腹の調子が悪く、下痢もしているので休ませてほしい。

送り状 上咋麻呂という人が、写経所の 上馬養という職員に生鰯60匹を贈った際の送り状。直前にも、この人あてに任官を望む書状を出している。写経所にも役人の推薦枠があり、咋麻呂が同族の有力者に頼んだ文書。(そんなことまで分かるんだ)ただ、文書の「生鰯六十隻」部分には「用不」と上書きされている。イワシは受け取られず、便宜も図られなかったものとみられる(笑)。

奈良時代に建立された東大寺の倉庫・正倉院は、聖武天皇の遺愛の品々を中心とする約9,000件の宝物を今に伝えている。

正倉院

奈良公園の紅葉も染まり始めていた。

それでは、みなさん。よい午後を。

続けて光明皇后を読み終えました。

奇遇と云うか、お蔵入りでよかった感です。

図書館で借りる本の題名、ブロ友さんが紹介して下さることが多いんですよ。

その前の準備と云うか学びが有難いです。

貴重な展示物、聖武天皇なんですね。

この時代の、藤原不比等・縣犬養三千代・光明子探訪できることはとても楽しみです。

阿修羅王像にも。

奈良時代の歴史ものは面白いですね。ぼくもわりと最近、井上靖の額田女王をわくわくして読みました。むかし読んでいたはずなのに、初めて読むような感じでした(汗)。

>貴重な展示物、聖武天皇なんですね。

聖武天皇ご遺愛のものが多いです。

いろいろ、楽しんでいただき、嬉しく思います。

夕方まで、阿修羅像ばかり観てました。

得心してから、奈良公園を歩いたり、入江泰吉写真館までトコトコと。

月ケ瀬にも、雪の舞う梅園を散策しました。

御薪能、夜空の上には星が瞬き、地上では幽玄の世界が・・・

あ・今は体力がないです。

此処での楽しみだけですが、有意義なので有難いです。

雪の梅園は、ぼくは北野天満宮で遭遇しました。とても風情のある、印象に残る風景でした。

東京で開かれた展覧かと思っていたら・・・

「京都駅前のホテルと大人の休日倶楽部での新幹線予約もして」

なんと・・・・

ずっと拝見していて、NHKの日曜美術館でも観ているような構成です。

いやはや、marbo大先輩には、今から全力疾走しても離されつづけるばかりでしょうが、素敵な時間をお過ごしですね。

なんだか、すーっと引き込まれていく印象です。

正倉院という文字は耳にタコが出来るくらい聞いているのもかかわらず、このような文化遺産のことを全く知らない自分に気づきました。

有難うございました。

日曜美術館でも毎年、取り上げるので、ビデオを撮っておき、画像などを利用させてもらっています。

ありがとうございました。