サルサバンドLATIN FACTORYのブログ

EL WEBLOG DE LATIN FACTORY

探索 Vol.2

これは叡智の結晶といえる

水があふれ出る噴水にも見える

その名も、二ヶ領円筒分水(国登録有形文化財)という

この円筒分水が考案される前は、本流をせき止めて支流に流すという分水方法が主流だった。しかし、この方法では水流の速さや支流の水面の高さによって水の量が変わり、一見公平そうに見えても実は配分量が不公平であるということが多くあった。そして、水資源が枯渇すると、村同士で水をめぐった争いが頻発した。その争いを、誰にでもわかる形で収めてしまったのが円筒分水なのである。

円筒分水の水源は、道と平瀬川の向こうから流れてくる二ヶ領本川である。

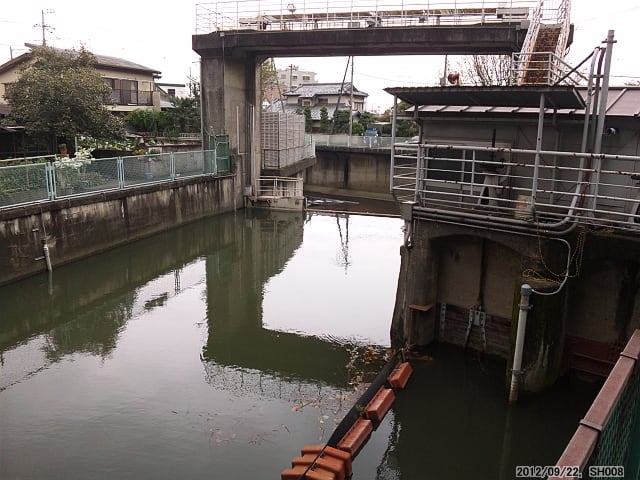

その取水口のすぐ脇に大きな堰がもうけられ、二ヶ領本川と平瀬川の水面はこんなにも違う。

上流側から見て、右側の取水樋門を通って一度地下にもぐった水は、、、

円筒分水の中心からあふれ出てくる。この内側の円筒は整流壁と呼ばれる、吹き上げた水の流れを穏やかにするためのもの。

整流壁で穏やかになった水は外側の円筒外縁からあふれ出る。この外縁の長さの比率で正確な配分量が決定される。

イラストを描くのが面倒なので(笑)、その概要は看板でご覧いただきたい。

二ヶ領円筒分水の配分比は、分水先の灌漑面積の比率で決められており、久地堀(1.675m):根方堀(7.415m):六ヶ村堀(2.702m):川崎堀(38・471m)となっているそうだ。誰の目にも納得できる、公平性にすぐれた分水法である。1941年(昭和16年)に造られ、平地の用水路でも正確な分水を実現できたため、同様の方式のものが全国各地に造られるようになったという。

美しい、、、実に美しい・・・

参考リンク

円筒分水ドット・コム

水がないときの様子(構造が良く理解できます)

つづく、、、かなw?

迫力の踊れるライブパーティー【プラチナサルサ(10/20)】

Editor CABEZÓN