(無形文化遺産 重要無形・有形民俗文化財)

盛夏のような暑さの京の宵山は、身動きがとれない程の混雑であった。 貞観十一年(869) 京に疫病が流行し、病人、死者が多数出た。これは、牛頭天王(ごずてんのう:本地垂迹(ほんちすいびゃく)による素盞鳴命(すさのおのみこと)の化身とする捉え方)の祟りであるとし、祇園社(後の八坂神社)を祀り、病魔退散を祈願したという。 また、日本全国の国の数に準じて六十六本の鉾を造らせ、それを神泉苑(中京区御池通)に送り、悪疫を封じ込む御霊会を行ったのが祇園祭の始まりとされる。

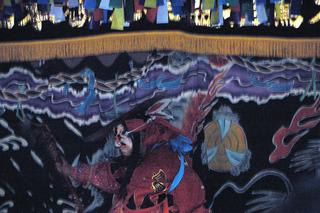

長刀鉾 なぎなたほこ

鉾先きに大長刀をつけているのでこの名で呼ばれる。長刀は疫病邪悪を祓うものとして、大永二年(1522)作製の三条小鍛冶宗近作の長刀が用いられていたが、保存のため複製品を鉾頭としている。この鉾は古来「くじとらず」といい毎年必ず巡行の先頭にたち、生稚児の乗るのも今ではこの鉾だけである。真木(鉾の大黒柱)中央の「天王座」には和泉小次郎親衡(ちかひら)の衣裳着の人形を祀っている。破風蟇股(はふかえるまた)の厭舞(えんぶ)と小鍛冶宗近が神剣を造る姿の木彫胡粉彩色の彫刻は片岡友輔の作である。

鶏鉾 にわとりほこ

中国・堯(ぎょう)の時代、天下がよく治まっていたため使われなくなった訴訟用の太鼓に、鶏が巣を作ったという故事に由来する。見送は16世紀のベルギー製毛綴で、トロイアの王子が妻子と別れる場面を描いたものである。

菊水鉾 きくすいほこ

町内にあった井戸、菊水井に因んで名付けられた。鉾頭には金色の透かし彫の菊花を付け、彭祖像(ほうそ:中国古代史話の長者)を祀る。元治元年(1864)の兵火で焼失したが、昭和27年(1952)に再興されている。稚児人形は菊の露を飲んで長寿を保ったという枕慈童で、能装束の舞姿である。屋根は唐破風造りで、彫師海老名峰彰作の鳳凰の懸魚を飾り、軒下に翠簾を掲げるところは特に他の鉾と異なっている。

木賊山 とくさやま

神体は、世阿弥の謡曲木賊に由来し、我が子を人にさらわれ、信濃国伏屋の里で木賊(とくさ)を刈る翁(おきな)を現している。 神体(人形)は腰に蓑をつけ、左手に木賊、右手に鎌を持つ。木彫彩色の頭は仏師春日の作といわれ、足台には元禄五年(1692)六月吉日の墨書銘がある。

四条傘鉾 しじょうかさほこ

織物の垂りを付け、御幣と若松を飾った傘と棒振り囃子が巡行する傘鉾である。応仁の乱以前からの起源であり、明治4年(1871)を最後に途絶えていたが、昭和60年(1985)再興されている。

蟷螂山 とうろうやま

応仁の乱以前から存在する山で、蟷螂(カマキリ)が山の上に乗るために「かまきり山」とも呼ばれる。カマキリの「カマ」は、自分の力を弁えずに敵に立ち向かうことで、その勇敢さを賞した中国の君子の故事に由来するという。安政四年(1857)を最後に巡行しなくなったが、昭和56年(1979)に再興されている。前懸は、山鉾では初の友禅染である。

月鉾 つきほこ

応仁の乱以前からの鉾であり、当初は「かつら男ほく(ほこ)」と呼ばれていた。鉾頭に新月、天王座には月読尊(つきよみのみこと)を祀っていることから、後に月鉾と呼ばれるようになった。屋根には三本足の烏(ヤタガラス)、破風には時計草の彫刻や、左甚五郎作とされる兎の彫刻、屋根裏には円山応挙作の金地彩色草花図等が飾られている。

白楽天山 はくらくてんやま

唐の詩人白楽天が道林禅師に仏法の大意を問う場面を表している。道林禅師は緞子地の紫衣を着け、藍色羅紗の帽子を被り、手に数珠と払子を持ち、松の枝の上に座している。白楽天は唐織白地狩衣に唐冠を被り、笏(こつ)を持って立っている。

郭巨山 かっきょやま

別名を釜掘山(かまほりやま)と呼び、古代中国の史話二十四孝の一人、郭巨(かくきょ)に因んで造られている。漢の隆盧(りゅうろ)の人である郭巨は、貧しく妻と老母を養うのが精一杯という生活であった。産まれた子供が三才に成長して食べ盛りになると、孫の可愛さに老母は自分の食べ物を孫に分け与えるようになり痩せ細ってしまった。郭巨は「子は再び得られるも、親は得られず」と妻に語り、我が子を土に埋めて老母の食を減らさぬことを決意して、穴を掘っていると黄金の釜が地中より現れ、そこには「天、孝子郭巨に賜う」と書かれていた。天が郭巨の親を思う心を賞でて与えたもので、その釜は誰も奪い取れなかったとされている。人形山に乗る郭巨と子どもの御神体人形は一度焼損し、現在使われているものは寛政元年(1789)に再建したものである。

放下鉾 ほうかほこ

真木の中央「天王座」に放下僧の像を祀る。鉾頭は日、月、星の三光が下界を照らす形を表し、その型が洲浜に似ていることから「すはま鉾」とも呼ばれる。破風の丹頂鶴は幸野楳嶺の下絵を高浮彫し大正6年(1917)に完成したものであり、見送は文政十一年(1828)作製の西陣織である。

岩戸山 いわとやま

八坂神社の「祇園社記」に記録があることから、応仁の乱以前から存在したことが分かる。また、同文書には応仁の乱後に再興された山鉾名の中に、「あまのさかほこ山」があり、一時期岩戸山が天逆矛山として巡行していた。このとき、天照大神(あまてらすおおみかみ)、手力雄尊(てぢからおのみこと)に加えて、屋根の上に天岩戸と関係のない天の逆矛を持った伊弉諾命(いざなぎのみこと)が新たに加えられたとされる。

船鉾 ふねほこ

身重でありながら男装し戦いに勝利した神功皇后の新羅出船の説話を基にする。八坂神社に伝わる室町時代中期の文書「祇園社記」に、「神功皇后の船」と記され、この頃には船鉾が二基あり、その一つが「出陣の鉾」といわれる現存(天保年間再建)の船鉾。もう一基は元治元年(1864)に兵火によって焼失し、平成26年に復活した「凱旋の鉾」と呼ばれる大船鉾である。 船首には鷁(げき)、船尾には飛龍紋の舵を付けている。

(東海交通事業)

名古屋市北西部を全線立体交差で複線重軌条という甲線規格並みの線路を走りながら、ワンマンディーゼル車一両が一時間に一本という状態の路線がある。元々は国鉄瀬戸線として、岡多線瀬戸市―中央線高蔵寺―勝川―東海道線稲沢及び枇杷島を結ぶ路線として計画されたものの一部であり、主に貨物線として機能する予定の路線であった。名古屋駅に程近い、笹島貨物駅及び後に移転した名古屋貨物ターミナルは、東海道線大阪方面からは直接進入できる構造となっているが、東海道線及び中央線東京方面からは稲沢駅でスイッチバックをしてからターミナルに向かうという不都合があったため、それを解消するべく、東海道線用の南方貨物線は昭和42年(1967)、中央線用の瀬戸線は昭和51年(1976)に建設が開始された。然し、建設費が莫大であるのに貨物輸送から道路輸送に次第にシフトし始めたことで計画が見直され、瀬戸線小田井―稲沢間は凍結。瀬戸市―高蔵寺間は、当初の岡崎―瀬戸市―多治見間を結ぶ計画であった岡多線の瀬戸市―多治見間を凍結して、瀬戸市―高蔵寺間を編入する形で岡多線の受け皿となった第三セクター愛知環状鉄道として開業し、勝川―枇杷島間は名古屋環状線(城北線)として整備されることとなった。また、城北線の第一種鉄道事業者はJR東海ながら、建設が日本鉄道建設公団(現鉄道建設・運輸施設整備支援機構)であり、貸損料対策及び建設費償還の別立運賃等のため、運行を子会社の東海交通事業に委託している。そのため、中央線勝川駅接続及び名古屋貨物ターミナルのある西名古屋港線(あおなみ線)の相互乗り入れができない状態が続いている。

瀬戸線との分岐予定だったオーバークロス地点

小田井付近

小田井付近  中央線接続準備地点

中央線接続準備地点

(関連記事:枇杷島駅 勝川駅 南方貨物線 あおなみ線)

(北海道小樽市)

函館線南小樽駅北方、花園橋跨線橋付近の堀割から、真っ直ぐ市街地に延びる線路がある。明治13年(1880)官営幌内鉄道として開業した、北海道において初めての鉄道路線の一部である。手宮―札幌―幌内(後の函館線・幌内線)の一部を成し、現在の小樽駅(開業当時は高島駅)が明治38年(1905)に開業するまでは、現在の南小樽駅(旧小樽駅)が中心駅であって、全ての列車が手宮駅に乗り入れていた。小樽駅移転後は全長2.8kmの支線となり、戦時中は不要不急施策により単線化、昭和37年(1962)には旅客営業廃止(貨物線化)、昭和60年(1985)には路線が廃止された。現在、モニュメント的に線路が残されているが、その線路を利用してLRT構想がある。

旧郵政省小樽地方貯金局と手宮線色内仮乗降場跡

(東京都港区白金)

応永年間(1394-1427)柳下上総介が相模国足柄郡柳下郷(神奈川県小田原市)からこの地に移り住み、「白銀」を貯めて長者と呼ばれたことにより、白金(しろかね)という地名になったとされる。「白金」は高級住宅地のイメージがあるが、桜田通りから恵比寿に至る古川(渋谷川下流)沿いの一帯は、下町的な情緒を持っている。

白金長者屋敷跡の植物園

白金長者屋敷跡の植物園

(関連記事:白金台)

この日はビッグサイト(東京国際展示場)で国際ブックフェア並びに電子出版EXPO、教育ITソリューションEXPOに向かうため、東京駅から都営バスで会場に向かった。会場を後にしてからは、りんかい線大宮行で北上、大宮からは高崎線に乗り換え、更に進んだ。

(長野県伊那市高遠町 国指定史跡 日本100名城30番)

治承三年(1179)信濃国高井郡笠原(長野県中野市)から来た笠原頼直が、この地に城を築いたのが始まりとされる。その後、諏訪氏裔高遠氏の居城となり、一時は安定するも、祖である諏訪大祝家と甲斐武田家との関係が悪化し、天文十四年(1545)武田勢が攻め込み、高遠城は武田氏のものとなった。天正十年(1583)織田信長の甲州征伐により、武田信玄の五男仁科盛信が高遠城で信長の長男信忠と戦い討死し、織田氏のものとなるが、本能寺の変により徳川家康の支配下となり、高遠藩が立藩した。以後、城主は京極氏、保科氏、鳥居氏と続き、元禄四年(1691)からは河内富田林より内藤清枚(きよかず)が入り、内藤家八代で明治維新を迎えた。

藩校 進徳館

藩校 進徳館

国有形 高遠閣

国有形 高遠閣

(関連記事:進徳館)

(首子5号墳 奈良県葛城市當麻 県指定史跡)

當麻寺ゆかりの當麻氏が被葬者とされる首子七塚(9基)の一つである。帆立貝式前方後円墳或いは造出付円墳であり、直径は約30m,石室が検出されないことから木棺直葬と推定され、外部施設に円筒埴輪がみられる。

(2005年7月18日・19日)

和歌山と徳島を往復した際に南海フェリーに乗船した。和歌山側からは和歌山港線が接続し、徳島側からは市営バスが接続するが、平成11年以前は小松島港に接岸し、昭和60年以前は小松島線が徳島との接続を担っていた。フェリーの中は窓があまりなく、動き出すとエレベーターに乗っているような体に感じる重力の波動。乗り物酔い経験のない私でも、何か落ち着かない感じがした。寝不足のせいか?船が大きく揺れ、波に船体を打ち付ける度に周囲から悲鳴があがる。紀伊水道の大潮流を横切るため、日常的なようであるが、波浪注意報が出ていたため尚更である。

和歌浦

和歌浦

佛光寺

佛光寺