私がレベッカを取り上げるのを「意外」と思われるかもしれない。

渡辺美里は目がキレイな人だが、何度も繰り返すようだが、容姿と音楽は無縁ではないものの(音楽が容姿を形作る、というケースは、役者同様あるが)、どうしても「明日がある」「希望を捨てないで」ということに走る安易な音楽のウソ臭さには同意しない。

なおかつ、1986年末でほぼ、自分と共に走ってきたテクノ/ニューウェイヴが溶解した以降、こうして出てきた日本のミュージシャンというのには、本質的に好意的ではない。

むしろ悪意を抱くことが多い。

私も、そういう中の1つとしてレベッカを捉えていた。

***

だが、そんな「祭りの後」の1987年、移転した草加の近所に住んでいた、高校時代共に血反吐を吐いてきたセミ君の家に遊びに行き、手打ちうどん屋さんだった彼の家の2階で、おしゃべりをしながら、音楽を聴いた。

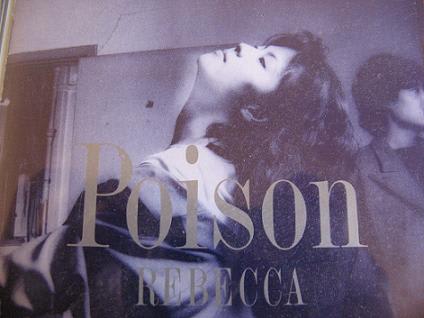

彼がそのとき、レベッカの「ポイズン」(1987年11月リリース)を聴かせてくれた。

そのとき初めてレベッカのそのアルバムの中に「このバンドは軟弱を乗り越えて、核のようなものが生まれている」と感じた。

その前後にシングル・カットされた「ナーヴァス・バット・グラマラス」という曲に一撃を喰らったのもある。

キーボードの音色(おんしょく)が全体を覆い、自由に変化するノッコのヴォーカル、全体のバランスはまさにベストな状態。

そういうことで、それまでの「レベッカ」観が壊れ、不思議な出会いとセミ君に感謝し、カセット・テープに録音してもらい、そのテープをよく聴いた。

私個人は「ナーヴァス・バット・グラマラス」という名曲、そしてA面の「Moon」~「真夏の雨」~「デッド・スリープ」という流れが素晴らしいと思った。

ちなみに「デッド・スリープ」という曲はヴォーカル無しのインストゥルメンタル。

A面の「Moon」~「真夏の雨」~「デッド・スリープ」という流れは、今聴いても、夜の道-松原団地から草加に行く道路のそばでに建った朽ち果てた小屋、そして、その向こうに煙突からの黒煙を夜空に吹かした工場地帯の妖しげな風景が、いつもダブって浮かぶ。

ボクは、当時、夜の闇の中、フィルム・カメラで何枚もこの闇の風景にシャッターを切った。

***

ある意味、この「ポイズン」というアルバムが、レベッカの頂点だったのかもしれない。

それから20年近く経って「ロック命」の80歳のお袋さんに、この「ポイズン」をプレゼントしたところ、「いいじゃない!」と気に入られた。

お袋さんはどちらかというと、アグレッシヴな面が気に入ったのだろうが、ボクはこのアルバムの叙情的でロマンティークな面が好きなのだが。

***

この「ポイズン」の後に、奇妙なアルバムを出したが駄作で、レベッカは解散した。

私が惹かれたのは、このバンドがバンドを維持する中で醗酵した、まさ「ナーヴァス」で「グラマラス」な面だった。

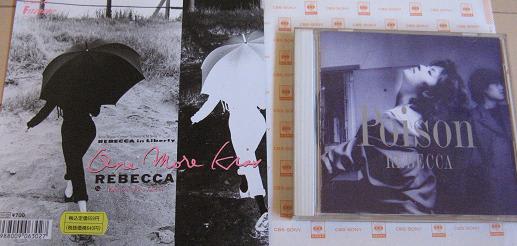

この「ポイズン」と最後のアルバムの間に、1枚名シングルをレベッカは発表している。

この曲がとても素晴らしく、すぐレコード屋さんに行ってシングル盤を買った。

「ポイズン」の流れを汲みながら、更に叙情的な名曲。

元々、キーボードの音色(おんしょく)にうるさい自分だが、とても美しい音色を描いており、曲の抑揚・振幅が大きく、そこに卓筆すべき変調を含んだパーカッション・ドラム・・・。

レベッカ=ノッコ、ノッコ=元気という方程式に思われがちだが、この曲を聴けば分かるとおり、レベッカ≠ノッコであり、ギター・ベース・キーボード・ドラムそれぞれが高度の絡み合いをすることで成立した名曲。

***

特に女性ヴォーカルを囲んだバンドの場合、情事のもつれがバンド解散の発火点になるのはよくあるケース。

バンドのテンションがそこに起因するケースは多々あること。

レベッカの解散もその例にもれないのかもしれない。

まあ、そんなことは自分にはどうでも良いことで、アルバム「ポイズン」とシングル「ワン・モア・キッス(トゥ・ミー)」は素晴らしい作品として、今も聴く、私の音楽の引き出しの1つとして過去の想い出と結びつく体内に包含されたものなのだ。

聴きたい方は、以下YOUTUBEへ

http://www.youtube.com/watch?v=jXzFD7xJfA8

オリジナルがアップされていないのは残念ではあるが。

僕は、あなたの感性を支持します。

つい熱くなっちゃってごめんなさい。

「ロッキング・オン」的な視点で聴くと、つまらない曲であったものが、化学分析実験でやや疲れた耳に飛び込んできた松任谷の「・・・目にするすべてのものはメッセージ」という曲には、思わずいいな、と唸ったものです。

以後、先入観なく曲を聴くようにしています。

『レコードレンタル~友&愛~♪』

なんてテレビCM、懐かしいですね。

貸しレコード屋さんは、レコードが高価だった頃の我々の強い味方でした。

「AXIA」も懐かしい。

斉藤由貴ちゃんのCMを思い出しました。

「夏が来るたびに『真夏の雨』の入ったポイズンを聴いてきた20年余…。」

気持ち・真意が伝わってきます。

今は、春の雪降る季節ですが、この御返事を書きながら「真夏の雨」を聴いています。

「…なんて怪しい空なの、夏の眩暈と降り出す雨…」

今更ながら名曲で、ノッコの歌声が感動的。

「ムーン」もそうですが、何一つ恣意的な装飾なぞすることを捨て、削ぎ落とした結果の音だけに満ちている…。

優れた音楽が、20余年に渡って繰り返し聴き繋がれていく。

ロキシーミュージックの「Avalon」もそうですが、優れた音楽というのは、そういう核を持っている。

「あの時期、一瞬、ほんの刹那、メインストリームの邦楽としては奇跡的にダサくなかった」

まさに。

私は、周囲の仲間が聴く(当時の)佐野元春信者にも、その後の渡辺美里にも良き理解者ではなかった。

私らは、文武両道硬派の男子校生のむさ苦しい延長線上の素浪人でしたが、よく私が「そういう」音楽を聴く者を蔑視発言するたびに、論争を闘わせていました。

渋谷陽一さんの著書「音楽が終わった後に」では無いですが、そんな空虚なる時空間の中で、私は「ポイズン」に出会いました。

今、2011年聴いても、ブレを感じません。

『もともと評価していなかったけれど、一曲を聴いて良い音楽だな、と思った経験』

レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、イエス命だった兄を思い出しました。

そんな兄に、’87年私の音楽史崩壊後に言われたコトバ。

「音楽が好きだったら『それでも』(新しい音楽を)聴き続けることだよ」と言うコトバ。

先入観もそうですが、自分の『立ち位置』を気にするばかりに、実は好きだった音楽を拒否していた若かりし日。

そう思えば、随分と音楽評論家の意見がフィルタやノイズに惑わされ・騙されてきました。

人生の短い・経験の薄っぺらい自分の論拠をそこに求めようとしていた浅はかさ。。

2011年の自分にはそんなてらいや箍は全く無いです。

とは言え、悪戦苦闘の80年代に対するノスタルジアは捨てられませんが。

ユーミンは資本主義の手先化してしまったことへの拒否反応が強くありました。

そこに、カラオケアホ文化が相乗効果を作り出していた背景もあります。

ちなみに、私がダイスキなのは(まだ荒井由実ですが)『ひこうき雲』に入っている「ベルベットイースター」「雨の街を」です。