貯めたお小遣いでラジカセを買えたのは、小学校6年生のころだった。

最初は、土曜日のお昼間・FM東京で放送していた「歌謡ベストテン」の曲の録音だったりした。

ポーズ(一時停止)ボタンで、曲名を言った後のタイミングを見計らって、曲のみを録音した。

使用したカセットテープは、1本100円の「ボンテープ」。

そのテープは、上から違うものを録音して、今ではその音源は無い。

1978年当時ヒットした越美晴さんの「ラブ・ステップ」があったのは記憶にある。

というのも、テープのぎりぎりのところまで録音していき、カセットテープの片面の最後に「ラブ・ステップ」を入れたが、曲の途中で切れてしまい、残念だった想い。(でも、そのカセットを聴いていた)

シングル盤「ラブ・ステップ」自体が大好きな曲だったが、ピアノを「ダンダンダン」と笑顔で躍動的に弾き、おしゃれな服装で歌う越美晴さんの「お姉さん」ぶりに、惹かれていたのも事実だった。

その後、中学生になると、うしろ髪を引かれながらも、「歌謡曲断ち」を自らに宣言した。

そのはずが、その延長線上で、1983年秋・新しい姿で細野さんのそばに”コシミハル”として現れるとはゆめゆめ思わず。。。

***

「これからは洋楽のみだ!」と自らに宣言した中学一年生。

音楽のジャンルも領域もミュージシャン名も深くはわからないので、とにかくFM雑誌にエンピツなどでマルをした番組を、やたらめったら録音した。

ラジカセという武器でもって。

毎日夕方4時から6時には、NHK-FMで「軽音楽をあなたに」という番組があって、毎日いろんな音楽が特集されていた。

記憶に残っている断片。

1979年に、当時上映中のホットな映画のサウンドトラック特集が組まれた。

映画自身は見ていなかったが、「オール・ザット・ジャズ」とかその他もろもろの映画音楽を録音して聴いていた。

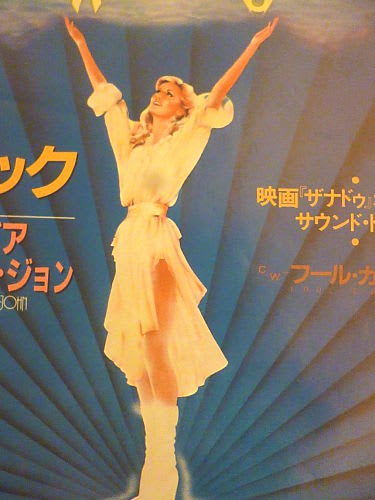

1980年映画「ザナドゥ」のサウンドトラックに出会ったのは、そんな流れだった。

この頃、土曜日のお昼間の定番ラジオが、小学生時代に「歌謡ベストテン」だったものは、洋楽チャートの「ポップス・ベストテン」に代わっていた。

毎週ノートに、その曲名と順位を付けながら聴いていた。

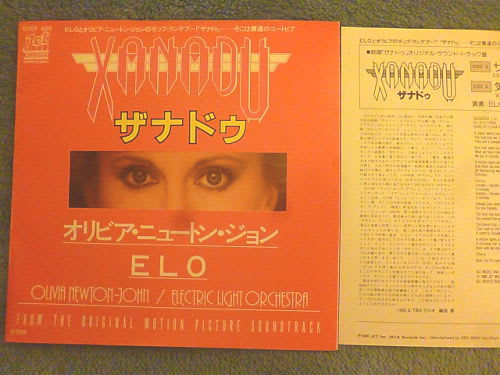

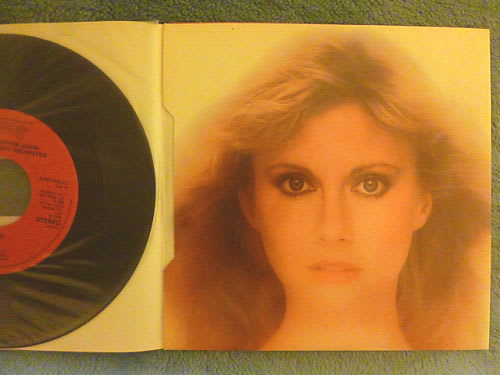

ヒットしたテーマ曲「ザナドゥ」は、オリビア・ニュートン・ジョンとELO(エレクトリック・ライト・オーケストラ)の共演。

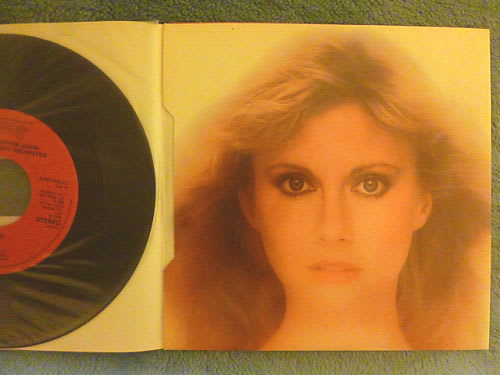

そして、昨日も聴いていた・未だ大好きな曲「マジック」も、映画「ザナドゥ」のサウンドトラックからのシングルカット。

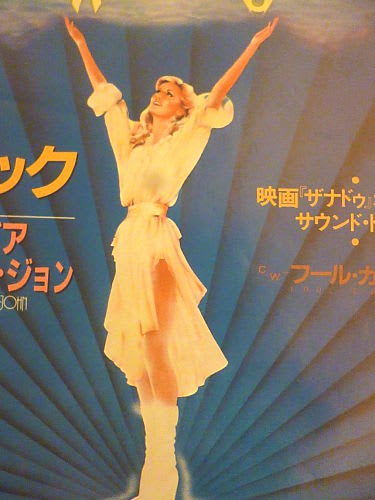

まるで妖精のようなオリビア・ニュートン・ジョンが、とにかくかわいくて仕方がなかった。清楚でチャーミングなオリビア。

恋ごころばかりがつのっていく一方の童貞少年。

「これからは洋楽のみだ!」と宣言したは良いものの、日本人アイドルが外人に変わっただけの部分がある面は否めなかった。(それは、今だから言えることだけれども。)

ただ、オリビアは、曲も声も歌い方も含めて好きだった。

それがルックスのみのアイドルへの視線とは大きく異なっていた。(山口百恵さんなどは別格)

オリビアと出会った十代。

恋と性が、体内で同じ平面で繋がっていたころ。

「週刊プレイボーイ」や「平凡パンチ」や「GORO」といった雑誌のグラビアが、この上ない魅惑の未知の世界だったころ。

それは、恋でもないのに、肉欲のみでセックスが出来てしまうようになった「汚れちまった悲しみに」という20代後半~30代を迎える前のこと。

あー、それで2014年。

極めて「カンタン」「安易」に「プチ」っと「成型」手術が出来て、女子力という名にすげ替えた「経済フェミニズム」時代の今。

それだからなおさら、オリビアという恋しい人の存在を改めて想い、うなってしまう。

*今回、1980年時点でオリビアは既に32歳だった事実を知る。

そのかわいさから、当時「20代のお姉さん」と思っていたが、大きな勘違いだったことを34年後に知る。

■オリビア・ニュートン・ジョン 「ザナドゥ」1980■

この曲は、ELOお得意のスペーシィーな空間の広がりを感じさせるサウンドと、オリビアが持つ嫌味のないキレイなハイトーンヴォイスが合体した強力なポップス。

テクノではないのに、そういった方向のイメージが自分の中にあるのは、まだ当時シンセサイザーサウンドが珍しかったゆえのことだろう。

PS : 昨夜、オリビアの「マジック」のプロモーションビデオを見て、自分の中のイメージ違いを見つけた。

(当時、このプロモーションビデオはテレビで見ていなくて、実は34年目にして初めて見た)

自分のイメージの中でのシングル曲「マジック」は、ジャケットの写真のように、妖精の姿のオリビアなのである。永遠に。

しかし、ビデオでは、その後スポーティーな「フィジカル」で肉体的側面をあらわにし出した前兆を匂わせるもの。

パーマの髪・衣装・思わせぶりな目付き。

「フィジカル」で「どきっ」としながらも、大人に変化していったオリビアも魅力的だったけど。。。

こういうことを書くと「男視点での都合の良い女性像への郷愁」と思われても仕方がない。

また、過去、6つ上の兄より言われたコトバもよぎる。

「おまえは、女性に対して幻想を抱きすぎているんじゃないのか?」

そうかもしれない。

まあ、もう今の自分は、過去の放蕩がたたり、すでにEDマン。

女好きに変わりはないものの、それをもって許してくださいな。