仕事場を去ると、今夜の空気は風もなく・あたたかい。

手がかじかむこともない、街の合い間に住まうネコさんたちにも救いの夜。

夜10時も過ぎると、歩く夜道に、静かな空気の中、師走の酔客がノイズを発している。そこから離れようと、道を変える。

歩く眼の隅を、ビルの波間を伝って、月が流れていく。

街を離れ、島に戻れば、夜空に今夜も、地に向かって落ちていくような雲の航跡が見える。

悪いことが起きないことを祈るのみ。

あっという間に、師走も中旬後半にまで来てしまっていた。

果たしてどうしたものか?と毎年思う、年賀状の季節が来てしまった。

こどもの頃は、お正月が楽しみであった。

また、四苦八苦しながらも、年賀状作りに凝っていた。木彫りの版画や手描きの絵だったり。。。

そんな時代は遠くなり、今や到着する年賀状の9割以上が、パソコンとプリンターが自動生成するだけのものとなった。

過去も書いたと思うが、そういう自分もご多分に漏れずに、デジタル機器を使用している。

それでも宛名と余白への文章は「送りたいと思う人」には、手書きを欠かさない。

かつて、様々な場面でお世話になった方々へのあいさつとして。すぐには逢えない距離のひとに向けて。

それだけが、自分なりのあらがい。

かつて思っていたお正月のおもむきは、既に大幅目減りしている。

自分の中の日本も東京も、どんどんと遠くになっていく。

むしろ、不明瞭な未知の新しい年が来ることに、暗澹たる気持ちになる。

また、年賀状を作るのも苦行のように思える。

本当は送りたくもない人が多くを占める中、やむを得ず慣習で送る年賀状ばかりに辟易とする。

「じゃあ、送らなければ良い」と思った頃もあったが、世捨人に踏み切れない状態のままである。

今でもやりとりのある、とある先輩。

パソコンが一般化する前からIT関連に詳しい。それは単なる趣味の延長線で、仕事でITに関わることはない。それが彼の流儀。

そんな彼は「自分は年賀状を出さない主義なので」と宣言することによって、年賀状地獄から解放されている。

過去には「携帯電話は持たない主義なので」と宣言して、魔の追っ手から逃がれた経験の持ち主。

自分も彼に学んで「やってみよう」と当時は思ったが、結局は年賀状の送り合いのループを絶つことは出来ぬまま、枚数は減らしてきたものの、ずるずると2013年末をむかえている。

今年はどうしようか?と考える。

過去は年によって、2種類・3種類のデザインを区分して送ったことがあった。それを今年はやろうとも思っている。

「出さざるを得ない」なる強制下・形式のみは「形式を重んじた」「記号的」年賀状を。

遠くてなかなか会えぬ友人知人・それに「なかま」へは、手書きを加えて時間を掛けた、本来の年賀状を。

この方法が有効であるのは、いくら「かれら」が群れを形成しようとも、年賀状というのは1対1ゆえ。

2つを隔てるモノが存在することが、回り回った情報で「かれら」の耳に入ろうとも、年賀状は「オレがオマエに出している」直線でしかない。

こちらが込めた見えない憎悪や怨念が、その血塗られた賀状にあったとしても、「かれら」には分かりもしないのだから。

プリンターのメーカーCMがよくやっている、安っぽいコピー「想いをカタチに」。

その通りにやってみよう。

無難にコトをスーッとやり過ごせば、それで済むものが、こんなくだらないことまで、つい肩にチカラが入ってムキになる。

そうして、ツノを付き合わせて、バチバチに至る。

根っからの性分だから仕方が無い。

そんなことは別として、話しは音楽に。。。

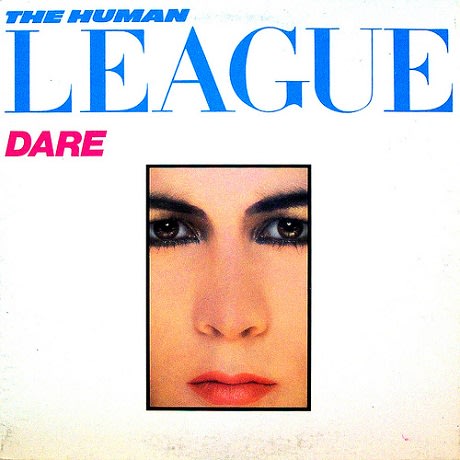

最初大所帯で始まったトンプソン・ツインズ。彼らの音がこなれてきて喜んだのは、クロスオーバーイレブンで聴いたアルバム「サイド・キックス」からの曲たち。

「ウォッチング」「ライズ」「ラヴ・オン・ユア・サイド」。。。ポップでメロディアスなシンセサウンド。エコー含めた音空間の手触りのしなやかさ。

このエアチェックした3曲をようく聴いた。

このアルバムは、トンプソン・ツインズという名前を多くの音楽好きに広げた。

そして、この翌年1984年。多くのミュージシャンが、疲れて静けさの森に向かっていた年。

当時のポップスの中でも目立って珍しい、極めてゆるやかなテンポの美しい曲「ホールド・ミー・ナウ」が産まれる。

このシングルを納めた「イントゥ・ザ・ギャップ」は、この年、そして1985年と、自分の魂を鎮めてくれる1枚であった。

シングル「ホールド・ミー・ナウ」・アルバム「イントゥ・ザ・ギャップ」は、ワールドワイドなヒットとなり、来日公演も実現し、彼らは一線のポップスターとなる。

その後、更にすごいと思ったのが、次のアルバム「ヒアズ・トゥ・フューチャー・デイズ」。

さまざまなプレッシャーにびくともしないトム・ベイリーのチカラを感じた。

先週から北風がぴゅーぴゅーと吹くさぶい日が始まった。凍てつく夜。そう、そんな夜に聴いていた一曲。

「イントゥ・ザ・ギャップ」と「ヒアズ・トゥ・フューチャー・デイズ」の谷間に発表された、1984年のシングル「レイ・ユア・ハンズ・オン・ミー」。

これまた初めて聴いたのはクロスオーバーイレブンだった。それは、後にアルバム「フューチャー・デイズ」に収録された躍動感あるものではない。

12インチシングルで発表された、初期のシングルヴァージョン。

このほうのヴァージョンが、今でも好きである。

■Thompson Twins 「Lay Your Hands on Me」1984・12Inch Version■

かつて聴き込んだそのカセットテープは、今夜も闇に揺られながら、ゴミ屋敷の中で遭難している。