2016/02/28 ルカ二四章50~53節「祝福されて生きる」

礼拝の最後の祝祷(祝福)では、両手を挙げる牧師もいれば、片手を挙げる牧師もいます。二年前に大阪のセミナーに出て、「両手じゃないといかん」と言われました。片手だと効果がないのではありませんが、何よりも、今日の50節のイエスの祝福を思い出すためです[1]。

50それから、イエスは、彼らをベタニヤまで連れて行き、手を上げて祝福された。

この「手」は複数、つまり両手なのです[2]。イエスが最後に弟子たちを、両手を挙げて祝福されながら離れて行き、残された弟子たちが「非常な喜びを抱いて」エルサレムに帰り、

53いつも宮にいて神をほめたたえていた。

という姿で、この福音書は一旦結ばれるのです。この「ほめたたえていた」は、欄外注に直訳すれば「祝福していた」とあります。イエスが弟子たちを祝福したのと同じ言葉で、弟子たちも神を祝福したのです。しかし「人が神を祝福する」とはどうも恐れ多いので、誉め称えていたと訳し分けたのでしょう。いずれにしても、ここでは「祝福」という言葉が三度も使われていて、しかもイエスが弟子たちを祝福したのに応えて、弟子たちも神に祝福を返すような、そのような喜ばしい様子です。これがイエスのご生涯と十字架の死と三日目のよみがえりによってもたらされた幸いなのです。イエスが、ご自分のいのちをもって弟子たちに祝福を下さって、今はそのお姿は離れてゆかれましたが、弟子たちはその祝福によって、非常な喜びをいただき、神を誉め称えるものとされた。そういう姿をルカは最後のメッセージとするのです。

この「非常な喜び」は、ルカの福音書の最初、あのイエスの誕生が、御使いによって羊飼いたちに知らされた時に使われた「すばらしい喜び」と同じ言葉です。

二10…「恐れることはありません。今、私はこの民全体のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。」

その御使いの言葉が、いま弟子たちの現実となって、彼らは

「非常な喜びを抱いて」

歩み始めている。また、彼らは、宮にいて神を誉め称えていましたが、ルカの福音書の最初も、エルサレムの神殿が舞台でした。祭司ザカリヤが神殿の聖所に入って香を焚こうとしたのです。しかし、そこに主の使いが現れたとき、ザカリヤは御使いの言葉を信じませんでした。そこで御使いの言葉が成就する時まで、ザカリヤは話すことが出来なくされました。そうして聖所から出て来たザカリヤは口が聞けなかった。つまり、本来なら香を焚いた祭司が待っていた人々を祝福するはずでしたのに、その祝福をすることが出来ませんでした。待っていた民たちは祝福を受けられず、ざわついたまま解散するしかなかったのですね。それは、ザカリヤ一人の間違いのせいではありません。民を覆う空気そのものが、不信仰になり、希望も喜びも抱けなくなって、神を待ち望む人はひと握りしかいなかったのです[3]。神の宮に集まり、神を礼拝しているようでありながら、神の言葉を信じることが出来ない。そういう民の行き詰まった現実から始まったルカの福音書が、最後にまた宮に戻り、イエスの祝福によって喜びに溢れ、神を誉め称える姿で結ばれます。この祝福と喜びこそ、イエスがもたらして下さる恵みなのです[4]。

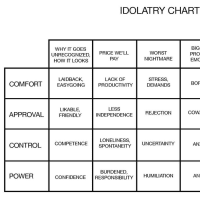

しかし、それはイエスが私たち人間の願いを叶えてくださるとか、幸福感を満たして、不幸や挫折や悲しみから守ってくださる、ということでは決してありませんでした。生きているからには避けられない壁や喪失や死を、自分たちだけは特別に免れさせてくださる、という祝福ではありません。むしろ、持ち物は失われますし自分を守っているものははぎ取られなければなりませんが、神は私たちとの間に、変わることのない確かな関係を造ってくださるのです。前回47節でお話しした「罪の赦しを得させる悔い改め」です。罪を悔いる、という以上に、神に立ち帰るというメッセージですね。私たちを祝福してくださる神、喜びを与えるために十字架の死をも厭わなかったイエスとの出会いが、素晴らしい喜びとなり、神を信じるだけでなく、神にも祝福を返さずにはおれないような思いをくれるのです。

この

「祝福する」「ほめたたえる」

という言葉は、「良いことを言う」意味があります。その「良い」は「善」とか「上手」というだけでなく「美しい」というニュアンスもあるのだそうです[5]。神の言葉は真実ですから、言葉だけの美辞麗句ではなく、神が私たちを、美しい言葉が相応しい者と見てくださり、その祝福の言葉によって私たちをますます麗しくしてくださる。それが「祝福」です。そして、私たちもまた、神の麗しさを知らされて、神の美しさを心から告白するのが、神を誉め称える、ということなのです[6]。そもそも、聖書の最初、創世記の一章の天地創造では、繰り返して

「神は見て良しとされた」

と言われます。この「良し」がやはり、「上出来」以上に「尊い」「美しい」「喜ばしい」とも訳される「良し」なのです[7]。神は世界を創造しながら、その一つ一つを愛おしまれたと、聖書は最初に宣言するのです。この世界は神の祝福の中で始まり、そして神の御手の中で育てられ、祝福の完成へと至るべき美しい世界なのだ、と初めに言うのです。しかし、その神の祝福から離れて、人間は神に背いて生きる事を選んでしまいました。世界の美しさも見失ってしまいました。何かがあると、虚しくなったり絶望したり、投げやりになってしまう。神の祝福に耳を傾けられなくなった。そういう私たちを、本来の祝福の中で、喜びをもって生かすために、イエスはこの世に来てくださいました。教えと十字架の死と復活という御業とをもって、キリストとしての務めを果たし終えられたのです。その時、そこには喜び、神を誉め称える弟子たちが生まれていたのです。

ルカはイエスが天に昇られたことをアッサリと書いています。第二巻の「使徒の働き」では昇天が四十日目であったことやそれまでの様子を詳しく書き、その後の聖霊降臨や、新約の教会の宣教が始まったことも書きます。そういった細々としたことをここでは棚上げして、ただ、祝福に満ち溢れ、喜び、主を誉め称えている弟子たちの姿だけに絞って結ぶのですね。こういう書き方のおかげで私たちは、イエスが下さった祝福の喜びに思いを集中させてもらえます。そして、私たちが今ここで喜び集まることが、決して小さな事ではない、この世界に対する神の祝福が完成する証しだということです。世界を良いもの、美しいものとして造られた神が、イエスのいのちによって、この世界を、すばらしい世界、麗しい世界として回復してくださる。その希望を、礼拝の最後で両手を挙げた祝福を見ながら思い起こし、出て行くのです。

勿論イエスの祝福は、この時だけでそれを思い出すというのではありません。イエスは天で私たちの大祭司として、私たちのために耐えず執り成しておられます[8]。今もイエスは私たちが、何が起ころうとも、祝福された者として生きるようにと働いておられます。その祝福の中で、見せかけの美しさとか醜い生き方を離れるよう、私たちの生涯の間、働き続けてくださいます。この旅の途中では、悲しみや禍と取り組んだり飲み込まれたりします。それでも私たちが、この不完全な世界で、神の祝福をいただきながら、神を誉め称えて生きるように、イエスは今も私たちに、ご自分を与えて、麗しい恵みを注いでくださっているのです。

「主よ。あなたの祝福を今日も新たに戴いて、私たちも非常な喜びと神を誉め称える歩みに与らせてください。あなたが、神の麗しい民を地上に造り、やがては全世界を回復することを御心とされた故に、私たちも今ここでその御業に与れますように。あなたの祝福の中で、私たちが互いに祝福し合うことが出来ますように。その慰めと、幸いに生かしてくださいますように」

[1] 片手を挙げる理由には「自分はイエスではないから片手で」と謙遜する心理もあるでしょうが、イエスではない者は、片手であっても祝福をする権威などないのです。私たちの「権威」はすべて主イエスを指し示すものですから、余計な「ご謙遜」でかえってイエスを見えなくすることは止めた方がいいのでしょう。自分自身、片手から両手に替えたのはそう気づかされたからです。

[2] 「両手を上げて」は、旧約や中間時代の背景からすると、大祭司の祝福の姿でもあります。レビ九22、ベンシラ五〇11-21。

[3] その代表が、二25の「シメオン」や36の「アンナ」、そして、38の「エルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々」です。しかし、ザカリヤの失語は、さばきで終わらず、ザカリヤを「神をほめたたえた」(一64)ばかりか、讃歌を歌う(67~79節)者としたことに、このルカのエンディングに繋がっていくメッセージが示されてもいるのです。

[4] 52節にも「イエスを拝し」という異本の読みが欄外にありますが、これは今日、原文の読みとして採用されつつあるようです。そこからいうならば、「礼拝」は、ルカでは四7、8で、サタンへの礼拝で出て来る他はここでイエスに捧げられるのが初めての行為です。それ程、サタンを礼拝しようとする力は強いとも言えましょう。神を礼拝するよりも、サタンを礼拝した方が賢く強かであるかのようなこの世界で、イエスが死によみがえられ、私たちを祝福してくださって、私たちを離れ、祭司として務められた故に、私たちはイエスを、イエスだけを礼拝するようになったのです。

[5] 榊原康夫『ルカ福音書講解 6』409頁。

[6] 最近、教文館から『神が美しくなられるために』(R・ボーレン)という説教学の本が出ました。

[7] ヘブル語「トーブ טוֹב」は、Strongによれば、「good (as an adjective) in the widest sense; used likewise as a noun, both in the masculine and the feminine, the singular and the plural (good, a good or good thing, a good man or woman; the good, goods or good things, good men or women), also as an adverb (well):—beautiful, best, better, bountiful, cheerful, at ease, (be in) favour, fine, glad, good (deed, -lier, -liest, -ly, -ness, -s), graciously, joyful, kindly, kindness, liketh (best), loving, merry, pleasant, pleaseth, pleasure, precious, prosperity, ready, sweet, wealth, welfare, (be) well(-favoured).」と解説されています。

[8] ヘブル七24-25「しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって、ご自分によって神に近づく人々を、完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために、とりなしをしておられるからです。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます