2015/07/19 ルカの福音書二二章35~38節「剣が言いたいんじゃないのに」

最近も聞いた言葉ですが、教会に行っている人に対して、「あの人は、神様神様と言うばかりで、何もしない。神様が全部してくださるからと言って、自分では動こうとしない」と言う非難を聞きます。そう言われるからダメというものではありませんが、私たちキリスト者は、信仰を隠れ蓑にして「何もしなくても大丈夫」と逃げるのでなく、神を信じるからこそ、その神からお預かりした頭も手も力も大いに働かせる生き方を証しとしたいと思うのですね。

35それから、弟子たちに言われた。「わたしがあなたがたを、財布も旅行袋もくつも持たせずに旅に出したとき、何か足りない物がありましたか。」彼らは言った。「いいえ。何もありませんでした。」

ここで最初に言われているのは十章4節で七十人の弟子たちをお遣わしになった時に、神様が必要を満たして下さることを全面的に信頼させるため、手ぶらで派遣されたことです[1]。実際弟子たちは、周囲の人々から歓迎され、何も足りないことがなかった、と確認されています。しかし、今からはそれとは違う時代が始まる、とイエス様はハッキリ言われます。

36そこで言われた。「しかし、今は、財布のある物は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。

今は財布や旅行袋を持ちなさい、と言われます。財布を持つな、と言われた時代は終わったのです。勿論、最初の時に、本当に身一つで出かけたことは、それはそれで意味がありました。神様が、必要を満たしてくださるという大原則を肌で経験しました。そして、その原則は基本的には永遠に変わりません。今でも主は私たちが思い煩う必要がないほど、私たちを養い、必要を満たしてくださいます。神を当てにしてもダメだ、ということではありません。けれども、その逆に、何も持たなくてもいい、という段階はクリアして、次のステップに入っています。ですから、イエス様が「何も持たずに出て行きなさい」と言われた聖書の言葉だけを取り上げて、「神様に任せていけば、何も持たなくても大丈夫です。何かを持ったり心配したりするのは不信仰です」と教えるとしたら、それは聖書をよく読んでいないことになります。イエス様は仰いました。次のステップは、時代の厳しさを知る事ですよ、と。

イエス様はここで財布を持ち、袋を持ち、剣を買いなさい、と言われました。実は、最後の「剣のない者は」は「剣」とは書かれていません。「ない者は剣を買いなさい」なのです。ですから、むしろ

「財布のある者は、財布も袋も持ち、ない者-つまり「財布のない者」は-着物[上着[2]]を売りなさい。そして剣を買いなさい」

と考えた方がスッキリします。何としてでも剣を買え、ですね。ただ、これも今とは違います。日本で剣を買うだなんて、特別な物騒なことです。でも、そういう私たちの状況が特別なのであって、世界の歴史では剣や武器は、護身のためにはもっと身近でした。だから、38節でも、その場所になぜか剣が、二振りだけとはいえ、あったくらいです。問題は剣ではないのです。

37あなたがたに言いますが、『彼は罪人たちの中に数えられた』と書いてあるこのことが、わたしに必ず実現するのです。わたしにかかわることは実現します。

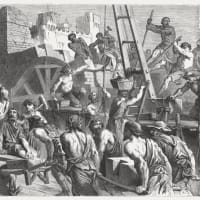

主イエスは、数時間後にイエス様は逮捕され、裁判にかけられて有罪とされます[3]。そして、犯罪人たちとともに十字架にかけて殺されます。それは、その時だけの事ではなく、イエス様がすべての罪人たちと同じように扱われ、それによって、私たちを救ってくださるためでした。イエスを憎んだ社会は、イエスの弟子たちをも憎み、今までのようなもてなしは滅多にしなくなり、殺そうとします[4]。そのような時代が始まったことを、覚悟しなければなりません。

ただし、後の49節から52節では、イエス様は、敵に斬りかかった弟子の剣を納めさせ、傷つけた相手を癒されます。また、続編の「使徒の働き」でも、教会が武装蜂起することは決してありません。「剣」が登場するのは、最初の殉教者が殺された時と、ピリピの看守が絶望して自死しようとした時の二回だけです[5]。大事なのは、剣ではなくて、主イエスが、預言されてきたとおりに「罪人たちの中に数えられる」ことです。「必ず」と言い表されているように、それは神の救いの長いご計画の中で決められていた、恐れ多い最終段階です。主イエスに関わることが今すべて実現(完成・成就)しようとしている。それこそが、最も大事なことでした。

けれども弟子たちはそれがサッパリ分かっていません。ですから、38節で、剣が二振りあります、と言うのです。剣を文字通りに受け取ったのだとしても、何という緊張感のなさでしょうか。たった二本で、どうやって十三人を守ろうというのでしょうか。イエスの真剣な思い、十字架を前にした緊迫感というものを弟子たちは全く分かっていないのです[6]。

今までもずっと弟子たちは、イエス様の警告を聞いていませんでした。裏切る者がいることも、サタンが篩にかけることも、聞いちゃいませんでした。何よりもそれは、イエス様が裁判や十字架や死といった道を通られることへの無理解でしたね。イエス様には強く無敵なキリストであって欲しかったし、自分たちも、そのイエス様に従うなら、必要は満たされ、勝利をし、偉い者として尊敬される英雄になるような道を歩めると信じて疑いませんでした。

その期待とは逆に、イエス様は、罪人に数えられ、無力になり、名誉も報いも求めずに仕え切ることを、ご自身に実現されるべきとされました。そして、弟子たちに示されたのも、イエス様に従って行けば何もなくても大丈夫、という、現実離れした脳天気な態度でもなければ、決して文字通りに剣や軍事力で武装せよという警告でもありません。現実の厳しさを覚えつつ、イエス様が神のご計画を果たされたことを信頼するよう、語ってくださったのです[7]。

イエス様は、私たちの無理解も誤解も含めて、今も

「それで十分」

とそのままに受け止めてくださいます[8]。いずれにせよ、主は十字架に掛かられ、私たちもまた脳天気ではいられない出来事に出会います。その時に初めて、御言葉で繰り返し言われていたことが分かるのですね。たくさんの思いがけないことが起きます。予想していた出来事にさえ過敏な反応をして、意外なほど自分が弱く、臆病だったり、だらしなく、負けず嫌いだったりして凹んでしまったりするのです。でも、そういう人間の姿はすべて、聖書に書かれていますね。主はその私たちを包み、引き受けて、ご自身とともに歩む道を示してくださるのです。

それは、文字通りの剣の道ではありません。「自分を守るために人を傷つけても仕方がない」という道ではありません。「もっと多くの剣を用意しておけ」とは言われません。私たちの戦いは、この主イエス・キリストのみに信頼を置いて、普通になすべきことをしていく、という戦いです。恐怖を煽り立てて、剣や力で打ち負かそうという誘惑そのものとの戦いです。剣ではなく、ご自身をささげてくださった主を信頼して、平和を築こうとする戦いです。自分の正義を貫こう、張り合おうとする代わりに、自分が罪人で、誤解も甘えもあり、お互いに間違いを抱えた、けれども主イエスによって愛されていることを祝う。そのような平和なのです。

「御言葉を、字面だけで誤解してしまう私たちも、主よ、あなたはご存じです。あなたは、何よりもご自身の十字架に謙る生き方を通して、私たちに、生きるべき道をお示しくださいました。どうか、その道こそが私たちに開かれたいのちの道であることを心に銘記させてください。厳しい時代にあってこそ、疑いや恐れに捕らわれず、主の平和と愛によって満たしてください」

[1] 九章に、十二弟子の派遣が記されていますが、その3節よりも、七十人を派遣した箇所の十章4節のほうが、言葉としては一致します。厳密にどちらか、ということではなく、両者共通のモチーフではあります。

[2] この「着物」は「上着」のことです。当然ながら、上品なキモノではなく、日常の必需品である上着です。それは、通常、大事なものですから、質に取ることも制限されていました。その大事な上着を売ってでも、剣を買いなさい、ということは、状況の緊迫性を現しています。

[3] 今日の箇所は、ルカが記す長目の「最後の晩餐」の会話としては最後のものです。そして、この会話はルカだけが記す独自のものです。こういう意味でも、今日の箇所は、最後の晩餐を特徴付けて、逮捕へと雪崩れ込んでいく、重要な意味を持っています。そこで描かれているのは、主イエスの死の決定性と、弟子たちの無理解です。

[4] イエスの犠牲や愛にみんなが感動して、イエス様を信じたり、イエス様の弟子たちを歓迎したりする時代とはなりません。

[5] 使徒十二2、十六27。

[6] 有名な事ですが、教皇ボニファティウス八世が打ち出した「二剣論」はここを根拠に、「神は、教会の権力と世俗の権力の『二つの剣』を与えられた。教会は、この世の権力を、世俗の支配者に貸し与えている」という理解を打ち立てました。しかし、これが、まったくのこじつけでしかないことは、十分お分かりになると思います。

[7] 「それで十分」と言って戴いている私たちです。ここで注意したいのは、道徳的に読み、「主の言葉を誤解なく理解できるようにしよう」という適用をしないことです。「もっと賢くなれ」「空気が読めるようになれ」という勧めとしてではなく、私たちが鈍感でしかあれない所で、キリストが憐れみと寛容をもって導いてくださっているのだと知りましょう。

[8] この言葉は、否定的に「もうたくさんだ」という意味でも使われますが、ここでは満足の意として「それだけあれば十分だよ」と受け止めて下さったと読んだ方が、自然です。