/

2021年4月3日、空道(くうどう)・「大道塾」創始者の東孝氏が逝去なされた。71歳だった。

まだお若いのに、いちファンとしてひじょうに残念でならない。

東先生は、国際空手道連盟・極真会館の第9回オープントーナメント全日本空手道選手権のチャンピオンである。

私自身、高校時代に極真空手を習っており、「当てる空手」のパイオニアである極真の稽古がいかにキツく、苦しいものであるかは身をもって体験している。

通常、道場には自分より弱い者、拮抗している者、強い者が同時に稽古をしており、正直、道場で一番強くなることすらひじょうに難しい。

また、支部の中で一番強くなる事は更に難しい。

そして、県大会でチャンピオンになる事など夢だ。

まして、東北・関東・関西などの地区大会でチャンピオンになるなど考えられない。

それが全日本選手権で優勝する選手など、同じ人間とは思えない程強いのは言うまでもない。

私が東先生を知ったのは、空手に興味を持ち始めた1985年前後で、その頃は未だ中学生で空手を習ってはいなかったが、書籍などを読んで自己流で稽古をしたり筋トレをしたり、空手雑誌を読んだりしていた。

私が空手に興味を持ったのは単純に「強くなりたい」という願望で、小柄だったせいかよくケンカを売られた事も遠因には有る(負けた事は無かったが)。

当時の空手には大きく3つの試合ルールがあった。

①寸止めルール(ポイント制) ②防具空手(ポイント制) ③直接打撃制(ノックアウト制)

↑ 寸止め空手

↑ 防具空手

↑ 直接打撃制

↑ 画期的だった大道塾の「格闘空手ルール」

正式に空手を習う前に、雑誌などで既に空手の知識を得ていた私は、「寸止めだけはあり得ない」と思っていた。

寸止め空手は、いわゆる「伝統派」という沖縄から日本本土に空手を広めた人達の連合体(全日本空手道連盟)で、日本体育協会に加盟しており、学校の部活や社会人の選手などはこの空手に属する。国がアマ武道として認定しているのは、この全日本空手道連盟の空手だけである。

今次、オリンピックに採用になったのも、この寸止め空手である。

この間問題になった、空手のパワハラがあったのも、寸止めの最大派閥であるこの「全日本空手道連盟」に属する。

私はキックボクシングやマーシャルアーツ(アメリカンプロ空手)も好きだったので、「当てない」という事が理解出来なかったし、防具空手の道場はそもそも無かった。

今でもそうだが、全国の津々浦々に普及しているのは概ね、松濤館(日本空手協会)か極真である。

私は当然の様に極真の門をたたく事になった。当てる空手がそれしか無かったからだ。

極真の支部道場生としては私は、現・円心会館サンフランシスコ支部長の富山先生の後輩にあたる。

富山さんは喧嘩が強かったらしく、噂に聞くところによると高校に入学早々、3年生に呼び出されたのだが全員ノバしたそうである。

↑ 赤が富山氏(極真→無門会→円心会館という経歴を持つ)

が、私が本当に入門したかったのは「大道塾」だった。

その理由は、今でも論争が続く「大きな問題」があったからである。

それは、極真空手は安全を担保するために、「手による顔面攻撃」を禁止している事だ。(蹴りは当てても良い)

実際の戦いで真っ先に「殴る」のは、相手の顔面であるのは殆どの人にとって異論が無いだろう。

極真は、要するに試合ルールで顔面パンチが無いので、替わりに足技・蹴りが多彩になった側面があるが、顔面パンチが無いというのは疑問に感じていた。

これは実際に極真に入ってから分かった事なのだが、黒帯の人などはやはりその点で私と同様、顔面の攻防が無い事に対してなにがしかの不安というか疑問があった様である。

だが、顔面を殴るという事はとても素手で出来るものではなく、ましてアマチュアとしての習い事で許される様な案件ではなかったのが当時のコンセサスだった。

私が大道塾に入りたかったのは、「スーパーセーフ」という面防具を装着して顔面パンチが可能で、更にもみ合いになった時に「投げ」が許されている事がひじょうに実戦的に思えたからである。

直接打撃制(フルコンタクトルール)の空手では、今でも「掴み」が反則の会派が多い。人は興奮すると相手の着衣を掴む習性があり、これが試合において綺麗な打撃を阻害する要因と捉えられているのが一般的だ。

(関西では正道会館の影響で片手での掴みはOKという会派も多い)

普通の空手は掴みすら禁止なのであるから、「掴み・投げ」を認める大道塾はその点でも画期的だったのだ。

↑ 空手界に革命をもたらした面防具の金字塔・スーパーセーフ

また、スーパーセーフという防具は少林寺流拳行館という道場の久高正之氏が考案した、それまでの剣道面に近い面防具に替わるものとして発表された、「ポイント制防具空手(硬式空手)」のために作られた面防具で、本来はノックアウト制の防具ではない。

しかし、ノックアウト制にも耐え得る強度を持っていた事から東先生もこの防具に注目し、これを使って極真空手に顔面パンチの導入を図ろうとした様だ。(顔面パンチの研究でこの面を購入した極真の都市部の道場は多かった)

私も今まで研究用に3個、購入した経験があるが、曇り易い・視界がぼんやりしている等の欠点はあるが、優れた防具であったため、この防具(面と胴がある)を使用して試合を行う「硬式空手」は世界的に爆発的な広がりを見せた。

伝統空手からスーパーセーフへ移行したのが硬式空手、フルコン空手からスーパーセーフを採用したのが大道塾だった。

80年代の極真空手シーンで、選手・支部長クラスで「極真に顔面パンチを導入しよう」と提唱したのは、極真会館宮城支部長だった東先生だけだったのだ。

東先生の著書「はみ出し空手」によると、先生はハワイへの遠征の際、現地の人が言うには「空手で一番強いのは、ベニー・ユキーデだ」と言われ、「いや、極真の方が強い」とは言い返したものの、顔面パンチが無い事にいささか引け目を感じたという。

たしかにベニー・ユキーデは強かった。

↑ ユキーデ、映画ではジャッキー・チェンと対決

↑ 現役時代は黒崎道場の強豪・岡尾をKO

↑ 東先生が優勝した大会の決勝戦・天才、中山を撃破一蹴

そういった経緯もあり、東先生は「極真空手に顔面パンチを採用すれば最強の空手になる」と考えていた。

極真に誇りを持っていたからこその提案だった。

しかし、極真会館・館長の大山倍達総裁に、「キミィ、顔面パンチを採用したら外人に勝てないよ」と言われてダメ出しを喰らい、極真に顔面パンチが採用されない事に落胆していた。

東先生は一計を案じた。宮城の県大会レベルなら、自分が思い描く空手ルールで実験的に大会は出来るのではないか、と。

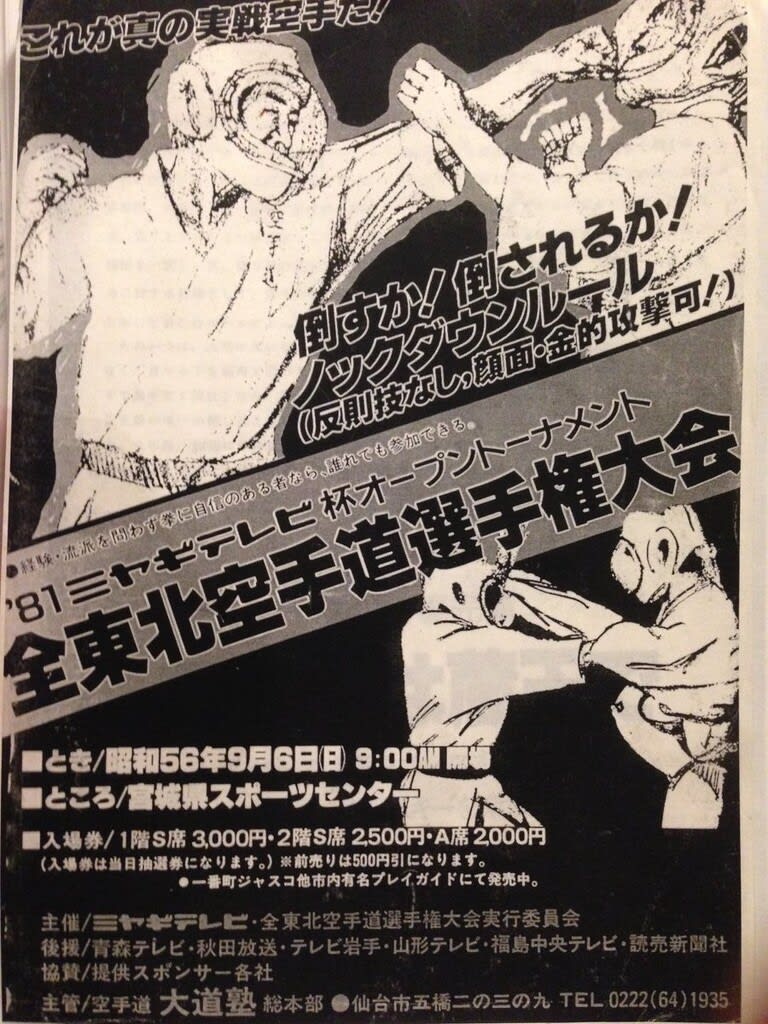

そこで開催されたのが、「ミヤギテレビ杯オープントーナメント全東北空手道選手権大会」である。

が、国際空手道連盟極真会館の主催であるにもかかわらず、顔面も叩かず、一切の防具も着けないという極真の公式ルールで試合を行わなかった事で、大山総裁から「キミはどうしてあんな事をするのかね!」と、たいへんなお叱りを受けた様だ。

この事が原因となり、東先生は極真からの独立を決めた。

当初、大山総裁はこの行動に慌てたらしく、右腕の郷田勇三師範に電話連絡をさせたのだが、郷田師範は電話口で「もう(極真の看板は)外したんだろう?」とだけ言い、独立を止めなかったらしい。東先生の気持ちを汲んでの事だろう。

後に大山総裁からも「キミィ、大魚は支流を泳がないものだよ」という、「極真に戻れ」とも取れる微妙なニュアンスの電話を受けたそうだが、「押忍」で済ましたと言われている。

さて、東先生は独立にあたって枕に「○○空手道連盟」などと無用な文字を入れず、「空手道 大道塾」というシンプルな名称の団体が立ち上がった。

極真会館宮城支部がそのまま、大道塾になった。

現在もそうなのだが、空手の世界は柔道や剣道の様に統一されておらず、それぞれの流派・団体にそれぞれの「全日本チャンピオン」が存在する。そして、そこで試合をしたければ、なにがしかの「連盟」や「協会」に所属しなくてはならない。

従って大道塾はあえて「全日本」という名称は付けず、大会の名称を「北斗旗空手道選手権大会」と名付けた。

これは、柔道経験者でもあった東先生が、柔道の世界で用いられる「○○盃」「○○旗争奪」などの名称からヒントを得た様である。

大道塾は、基本稽古においては伝統的な空手の正拳突きや裏拳など手技の基本をバッサリ捨て去り、顔面パンチの稽古においてはボクシングの手技~すなわちジャブ・ストレート・フック・アッパーなどを取り入れ、「受け」の稽古すら廃止した。(受けはマス・スパーで身に付けるという考え方)

実際の戦いで使われる技だけを抽出し、なるべく基本の応用がそのまま実戦で使える様に改変した。

しかし初期の大会では、初めて行われるルールと息苦しいマスク、他流派の大量参戦のためか、まさに取っ組み合いの喧嘩の様相を呈し、とても「空手」と言えるシロモノではなかったと言われている。

蛇足だが、人は顔面にビンタやパンチを喰らうと感情的に逆上する面があるが、それも、今までの空手には無かった事だった。

しかし回を重ねるごとにレベルアップし、長田賢一の様な「日本一、空手が強いのではないか」という強豪選手が生まれてきた。

↑ その必殺パンチから「ヒットマン(殺し屋)」と呼ばれるようになる長田賢一

↑ 北斗旗における無双の戦いぶり

大道塾はあくまで「空手がベース」なので、顔面攻撃を解禁するにあたって安全面では手にグローブを着用するのではなく、面防具を装着する方法を取った。

手には、面防具を叩いた時の怪我を防ぐために一応、拳サポーターを着けるが、咋今流行りのオープンフィンガーグローブより更に軽量で、素手ではないが「素手に近いもの」となってる。

この拳サポは当然、掴み・投げ・寝技に対応できるよう指は自由に使える構造となっている。(且つ、洗濯も可能)

つまり大道塾は、武道共通の前提条件、「路上の戦い=護身術」を重視し、顔面攻撃をするにあたってグローブ着用という選択肢を否定したのだ。

路上でグローブを着けて歩く人は居ない、そういう発想だが、路上でスーパーセーフ面を着けて歩く人も居ないだろう。

だが健全なアマチュア武道として社会生活を送りながら顔面も叩く、という事を考えると、稽古の度に顔に青アザを作ったり目の上を腫らす事も出来ない。面防具の装着は実戦性と安全性のバランスを上手く取った形式だった。

(但し、脳と首へのダメージの蓄積は危険に繋がると以前から関係者に指摘されている)

後に大阪の正道会館が、弱小団体の大会荒らしをして「常勝軍団」の異名でクローズアップされ始め、正道会館の大会がショーアップされる事になると、本線は顔面無しのフルコンルール、延長戦ではグローブを着けて顔面を叩くという、多分に観客主導的な変則的ルールを採用したのとは対照的だ。

リングでグローブを着用して殴り合えば観客は喜ぶ。そのため、本戦で決着がついているにも関わらず、意図的に延長戦へと持っていく場面も見られた。

この「グローブを着けて戦う空手」という正道会館の流れが、後のK-1ブームへと繋がってゆく。

↑ 正道会館の大会は「興行化」していった

閑話休題。

さて私はというと、高校時代で極真空手を辞め、進学のため上京してからは全く空手の稽古をしていなかった。

空手の他にも世の中には楽しい事、打ち込める事があり、早い話が興味を失っていたのだ。

しかし、当時交際していた女性と別れる事になり、未だ精神的に未熟だった自分は、その喪失感や精神の疲弊をどうやって埋めてよいのか分からず、苦しんでいた。こういう時に「すがるもの」が無かったのである。

時を同じくして、大道塾で長田賢一と常に優勝争いをしていた西良典という選手が、いつの間にか私の知らぬ間に大道塾を脱退し、「キックの帝王」と呼ばれたオランダの強豪、ロブ・カーマンとキックボクシングルールで日本武道館で試合を行うという記事が、たまたま以前読んでいた空手雑誌を立ち読みした時に目に飛び込んできた。

この時、私の中に眠っていた空手家としての血が騒ぐのを、冷静に抑える事が出来なかった。要するに興奮したのだ。

かつて憧れ、でも結局は大道塾に入門は出来ず、北斗旗の試合結果を見ながら極真空手を稽古した日々。

その頃に活躍し、長田賢一と並んで大道塾の二大巨頭であった西良典が、あのカーマンと戦うのである。

これはキックvs空手の仁義なき戦いだ。私は、西選手の勝利を信じて疑わなかった。

私の中で「最強」は、常に大道塾の格闘空手だったのである。

しかし、試合が始まると西選手の動きが明らかにおかしい事に直ぐ気が付いた。

動きが固く、リズムが取れていない。ぎこちないのである。

また、長年のスーパーセーフ面での弊害で、両手のガードが低い。

試合はあっけなくカーマンのカウンターパンチで決まった。西選手は失神KOという結果で惨敗した。

この試合のずっと後年、私も経験する事になるのだが、面の上から顔面を叩かれるのと、素面を直接グローブで叩かれるのとでは、後者の方が明らかにダメージが大きいし、現実的に「痛み」を伴う。

それは、顔面を保護されていないという事と、グローブの面積による衝撃度の大きさの違いである。

グローブの中身はスポンジなので、当たった瞬間はスポンジが縮む理屈だから、当たるとかなり痛い。とうぜん、鼻血も出れば口の中も切る。

東先生は大学時代にボクシングもやっていたので、その危険性を分かっており、アマ武道として長く取り組めるようにスーパーセーフ面を採用したのだ。

西選手は、格闘空手とキックの違い・面防具の試合とグローブの違い、そのあたりをあまり深く考えず試合に臨んだに違いなかった。

また、大道塾時代は強豪・長田賢一選手の打撃を得意の柔道技で封じる場面が多く、打撃で光るものは持っておらず、その点でカーマンに勝る要素も無かった。

今考えれば、デビュー戦でキックの強豪とやらせる事自体、無茶なマッチメイクなのだが...

西選手がこの試合に挑んだのには理由がある。東・長田・西の3人でタイにムエタイの視察を兼ねた旅行に行った際、長田が「日本の空手チャンピオン」として注目され、プロモーターが長田の師匠である東に「ムエタイのリングで戦わないか」としつこく懇願されたのである。

長田は師匠である東を立てるために「やっても良いですよ」という事になった。

ただ、どういう結果になるかは分からなかった。試合をするためにタイに来た訳ではないし、ムエタイに関する稽古や調整をしてきた訳でもない。

対戦相手は、ラクチャート・ソーパサドポンという現役のチャンピオンを当てられた。

上の長田の動画でも一部始終を見る事が出来るが、ムエタイ初挑戦で王者と対戦させられたという理不尽さを吹き飛ばす善戦をした事は間違いない。

しかし、長田はあくまでも「格闘空手」ルールで強いのであって、ムエタイとは勝手が違う。特にグローブに慣れていない、という点が致命的だった。長田はKOされた。

それをリングサイドで観ていた西は、「あの強い長田君が負けるとは...」という相当なショックを受けた。何度も対戦してその強さが身に染みているだけに、その衝撃は大きかった。

後に西は、大道塾もグローブを取り入れるべきだ、と強く主張したが、グローブを着けたら大道塾の存在証明である「格闘空手」が成り立たなくなる。そもそも空手は素手で行うべきであるという声に押し切られ、大道塾におけるグローブの採用は却下された。

そしてかつての東が、極真で顔面攻撃を主張しながら受け入れられず独立した様に、西もまたグローブの採用が認められず大道塾を脱退し、「慧舟会(けいしゅうかい)」という団体を立ち上げ、グローブでの戦いに備えていたのである。

だが、西の様な大型選手のスパーリングをするには碌に相手もおらず、西はリングに沈む事になる。

↑ その後もシュートボクシングに挑むも、またも惨敗

その後西選手は、当初の「グローブで空手の強さを証明する」という目標をどこかに捨ててしまい、グレーシー柔術の登場により元・柔道家としての経験を押し入れから引っ張り出してきて総合格闘技路線にシフトし、慧舟会は空手道場ではなく総合格闘技のジムになってゆく。

とにかく私はこのカーマン戦試合がキッカケとなって、「また空手に打ち込んでみよう」、そういう気持ちが高まって、直ぐに水道橋駅付近の武道具店で空手着を買った。

西選手がキックボクシングの王者に挑んだ、その事でOFFになっていたスイッチがONになったのだ。

その時に「すがるもの」が、自分には空手しか無い事を自覚したのだ。

暇が出来ると新大久保で電車を降り、早稲田大学の隣にある新宿スポーツセンターで自主稽古を始める様になった。

東京には様々な団体の道場があるため、色々な道場を訪問・見学をした。

極真会館・増田道場、日本空手道無門会総本部、日本大学日本拳法部、勿論、大道塾の総本部も見学した。

その後紆余曲折があって地元に帰る事になり、しばらくして総合空手(硬式空手の分派)の大会に出たが対人稽古をしてこなかったため、全くいいところなく1回戦で負けた。

そこでまた空手にブランクが出来るのだが、就職した会社に極真空手経験者が居る事が分かり、その人の繋がりでまた自主稽古を開始する事になる。(主にフルコンルール)

しかしというか、やはりというか、顔面パンチだけはマスターしておかなければと思うところがあり、地元で新空手の道場に入り直したのは24歳頃の事で、そこで初めてグローブ空手の洗礼を受け、スーパーセーフ面の組手とは全く違うな、と経験から知る事になる。

顔面への攻撃を意識しなくても良い極真空手とは違い、パンチと蹴りのスムーズな繋がりが出来る様になるまで、だいぶ苦労した。

また、とにかく足を使ったステップと上体を柔らかく使ってパンチをかわす技術は、これまでの空手では得られなかった技術だった。

私の入門した道場はマススパーというものが無く、組手はいつもガチンコ。膝蹴りやミドルキックで悶絶し、窒息しそうになりながら道場の床に頭から倒れた事も数知れない。

この道場で肋骨を骨折し、そのままアメリカへ新婚旅行に行った事も良い想い出である。

この頃に習得した新空手(いわゆるグローブ空手)の技術が、今の私の空手の軸となる技術になっている。

ただし、私自身も「空手道」には拘りがあり、自主稽古自体は伝統的な基本・移動・型を行っている。

空手がキックにならない様、空手の本質である護身の要素を常に考えている。

↑ 新空手の試合

*********************************************************

大道塾の試合形式は、設立時の注目度とは裏腹に、残念なくらい全く空手界に普及しなかった。私の住む県では未だに支部が無い。

普及しない原因を考えてみると、

・あまりにも従来の「空手」とかけはなれており、「空手」という武道ではなく、「格闘技」として認知されてしまった。

・地方は伝統空手と極真空手の寡占状態で、入門者が見込めない。多くの道場は少年部で収益を上げるが、大道塾にはその見込みが無い。

・大道塾は指定の防具一式と稽古着(白と青)2着を購入しなくてはならず、伝統派や極真などに比べると初期投資の金額が大き過ぎる。

・顔面パンチ・投げ・関節技と使える技の種類が多いため、攻防の習得に時間がかかる。また昇段には合宿への参加が必須となる。

・日本のGDPはこの30年近く横ばい(先進国の中では異常な水準)であり、常設道場の支部を増やす資金が無い。

・極端に選手層が薄い事から、選手をしながら指導も出来る人材が確保出来なかった。

・「空手道」から「空道(くうどう)」へと名称を変えたため、認知度が更に下がった。

・親が子供に空手を習わせたい、と考えた時に、空手と違うものに映る。

・社会人が仕事をしながら習うには、稽古内容が多彩かつハードルが高過ぎる。

・地方ではスーパーセーフ面を着けて顔面パンチの練習を行う道場が殆ど無い。殆どがグローブを用いる。

・面の窮屈さ、息苦しさ、曇った時の視界の悪さがどうしても馴染めない。(これは大きいと思う)

・習い事で空手をやろうとする人間が減った。(空手へのロマンが喪失した)

などなど。

今の大道塾は特にロシアでの発展が目覚ましく、フィジカルの強いロシア人を相手に日本人選手は苦戦している様だ。

しかし近年のMMA(=ミックスド・マーシャルアーツ=総合格闘技)や柔術の技なども取り入れつつ、道場生は頑張っている。

今世間で人気者の格闘家、朝倉兄弟は、大道塾から分派した「禅道会」でMMAの基礎を教わっており、大道塾が存在しなければ朝倉兄弟の活躍も無かったかもしれない、と考えると、巡りあわせとは面白いものである。

(朝倉兄弟が学んだ支部長も、かつて北斗旗で入賞経験がある)

フルコンタクト空手の総本山・極真会館は創始者、大山倍達亡きあと分裂に分裂を繰り返し、元道場生としては寂しい限りである。

そして、数多くの独立した支部長・師範は、長年自分達がやってきた「極真」の看板と「極真空手」にしがみつき、何の変革も顔面パンチの導入も無かった。

それを考えると、東先生の大道塾は先に進み過ぎていたのかもしれない。

そういった極真の分裂劇にウンザリしている人は多かったと思うが、大道塾の2代目塾長は、先ほど「日本一強い空手家なのではないか」、書いた現在の仙台支部長の長田賢一氏である。

並みはずれて強く、謙虚で優しく、また人望も厚い長田先生なら今後の大道塾をうまくまとめていけると思う。

長田氏が今、社会人としてなにがしかの職に就いていて収入を得ていながら、それを辞して二代目を継ぐとしたら大変な覚悟と決断が必要だったと思うが、詳細は分からない。

2021.04.11 大道塾創始者・東孝永眠にともない、新塾長に長田賢一が就任 – Daidojuku

また、武漢肺炎の渦中でもあり、葬儀も近親者のみで滞りなく終えた様である。

2021.04.26 大道塾創始者・東孝の葬儀が営まれました – Daidojuku

現在も空道は発展途上であるが、今後一層の発展を祈願したい。

私が憧れた大道塾創始者であり、尊敬する空手家であった東孝(あずまたかし)先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

押忍

(※)私の主観と記憶だけで書いており、詳細な部分は間違いがあるかもしれません。また、大道塾関連の動画が著作権の侵害に当たるものとして削除されておりますが、私としては大道塾の素晴らしさを知って欲しい、という一念で動画をUPしただけで他意はありません。大道塾の皆さまにご迷惑をおかけしているならば、この場をお借りして大道塾の動画をUPした事を心よりお詫び申し上げます。

(了)