現桜台駅前交差点付近には石3枚の石橋が架かり、三枚橋と通称されていました。「千川素堀筋普請所積見分」も、筋違橋と思われる橋から377間(≒686m)の所に、「練馬村ノ石橋 三枚渡七尺」と書いています。その三枚橋のすぐ下流に、中新井村分水の二番目、下新街の分水口があります。ただ、見分の行われた安永9年(1780年)には、この場所に分水口はありませんでした。所在が最初に確認できる明治10年(1877年)当時の樋口1.5寸四方は、中新井の三分水中最も小さく、また、同14年に東京同潤社が千川の水を利用して操業を開始した際、1.5寸四方中5分四方の権利を譲ったのもこの分水口です。

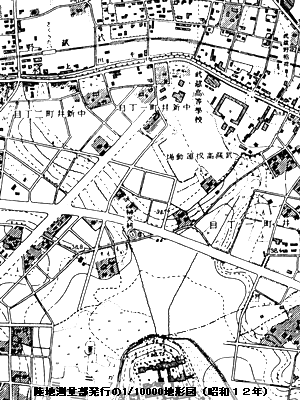

- ・ 昭文社の地図ソフト"Super Mapple Digital"で作成、縮尺は1/6000です。青点線が実地調査及び当時の地図、空中写真などで確認できる水路跡で、そのポイントを地図に記入した番号順にウォーク&ウォッチしてみました。(一部推定によっているところもあります。)

- 1. 桜台駅前の交差点からのショットで、右手に顔をのぞかせている路地から始めます。

- 2. 水路跡の路地はワンブロックで終了です。正面は豊玉第二小学校のキャンパスです。

- 3. 2.の延長上にある中新井公園の東縁に沿う道路で、すぐに左カーブします。中新井公園が区画整理事業によりできたことは前回触れました。

- 4 右写真は右手からのショットで、浅い谷筋にあるのが分かります。

- 5 豊玉陸橋下で環七通りを越えます。環七通り、豊玉二中キャンパス、目白通りと連続するここから先の区間の水路跡は失われています。