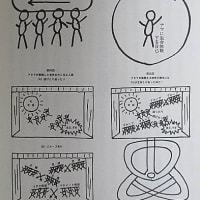

著者の作品を読むのは本書が初めてだ。作家名は知っていたが本を手にしたことがなかった。この本のタイトルは新聞で出版の広告を見たときから気になっていた。「日御子」から「卑弥呼」を連想していたからだ。本を開けると、「2~3世紀頃 倭国想像図」という地図が載っている。何となく「卑弥呼」につながりそう・・・・。だが、つながるのかどうかもわからないまま、読んでみる気になった。

読後印象の結論を言えば、著者の創造した2~3世紀の倭の国と大陸との関係という世界に引き込まれて入った。少なくとも百数十年という期間にわたり、一家系の立場を主軸にしながら、当時の倭国の有り様を著者流に翻案して創造しているからだろう。読み応えのあるストーリー展開になっている。

遠い昔、大陸からこの倭(今の日本)という地に移住してきた<あずみ>の一族が、使譯(しえき)つまり、通訳という職能を一族の天職として営々と生きていく。その<あずみ>が各地に分散移住して行っても、使譯という仕事に就いているのは同じ。そして、使譯という職能を通じて、一族はネットワークを維持し続けている。ストーリーは、この使譯の一家系において、代々の後継者がその都度の中心人物として、中国への「朝貢」という活動に営々として携わって行く。この使譯の目から2~3世紀の時代、政治と闘争、諸国の繋がりなどを描きあげていくという視点がユニークであり、一貫している点である。

次に、この使譯の家系に伝わる<あずみ>の教えが、本書の基盤となり、ストーリーが展開していくことだ。「人を裏切らない。人を恨まず、戦いを挑まない。良い習慣は才能を超える」。この教えが、この家系の一人、日御子の傍で使える巫女となった炎女(えんめ)から日御子に伝えられ、日御子にとっての生き方の教えにもなっていく。それが本書のテーマの一つ「和平」に反映していく。そしてこの炎女が第4の教えを生み出していくことになる。「仕事と仕事の間に骨休めがある」。やっている仕事を変えること自体で骨休めになるのだというという教えだ。骨休めの時間をとる必要性はない。仕事を変えることが骨休めなのだという。

3つめは、史実を取り込みながら、著者が創造した2~3世紀の時代であるという点だ。いわゆる「邪馬台国論争」とは無縁の立場で、当時の歴史時代と不即不離の形で一つのヴァーチャルな世界を生み出しているといえようか。博多湾頭の志賀島から「漢委奴国王」と記された金印が出土したという史実、魏に朝貢した卑弥呼に銅鏡がもたらされたという事実、一大率の設置という類いの史実をストーリーの中に押さえながらも、それらを換骨奪胎したかのように組み込んでいる。それは、歴史書で扱われる当時の倭国の国名と著者が設定した国名の不即不離だが、一線を画した時代設定にもあらわれている。

たとえば、史実と本書の国名設定を対比するとこうなる。邪馬台国:弥摩大国、奴国:那国、末廬国、一支国:壱岐国、不弥国:宇美国、投馬国:当麻国、などである。つまり、大凡の史実情報を下敷きにしながらも、独自に大凡の国割りを北九州に設定して、ストーリーを展開する。邪馬台国論争視点とは無縁となり、実におもしろい。考えてみれば、当時の倭国の国名は当時の中国側が書き記した「魏志倭人伝」などの書に依存しているから、中国視点であり、中国流に解釈され漢字で適宜国名が音写されただけであるのかもしれない。そこを著者は逆手にとって、倭国を再創造したと思われる。だから、楽しい。

さて、ストーリー全体を貫くのは、その当時の中国の王朝への倭国からの「朝貢」という行為の描写である。その「朝貢」に当たっての使譯を担当する<あずみ>の一家系の物語である。大きくは三部で構成されている。

第1部の表題は「朝貢」である。冒頭、那国の使譯であって後に伊都国の使譯になった灰の物語。那国からの漢への朝貢使に随行し、使譯として名を馳せる。成果を上げ、那国王から信頼される使譯であるが、国王にも伝えられなかった苦い思いを残す。それは「那国」が中国側で「奴国」という文字を当てたということ。本書のおもしろい点は、かなりの部分で、独白体で主人公が将来使譯の後継者になると目した人間に己の体験と思いを語る形で綴られているところである。まず最初は、灰が孫である針に語りかける形ではじまる。その話の内容が意外な事実含む展開となる(もちろん、フィクションの中での創造としてだが・・・・。そんなこともあったかもと思わせるところに妙味がある)。灰は死後、志賀島、韓、その先の漢に連なる空間を眺めることができる伽耶山に墓を作ってほしいという望みを託す。「この地に立てば、壱岐国も望める。その先に対馬国があり、さらに韓の国、漢の国と連なっている。地中に眠る祖父の眼は、その漢の国をも見据えているのだ」(p84)。

この灰が自分の息子、そして孫の針に<あずみ>の教えを伝えていくのであり、そのいわれが語られる。

そして、伊都国王の命により、漢への朝貢使が送られる。このときの使譯を針が担う。対馬国-伽耶国-楽浪郡を経由し、陸路を馬車に分乗して、延々と漢都・洛陽に至る朝貢使の行程が克明に描写されていく。このあたり、「朝貢使を送った」という歴史の短文記述の意味の重さが感じ取れて、読み応えがある。

針の娘・紅女は弥摩大国の使譯の家に嫁ぐ。そして、針が息子・沢に独白し、死を迎えるところで第1部が終わる。針の希望も、伽耶山の頂、祖父・灰の傍で眠ることだった。

第2部の表題は「日御子」である。冒頭、弥摩大国の使譯の家に嫁いだ紅女の独白から始まる。それは孫娘の炎女(えんめ)への語りである。紅女が炎女に<あずみ>の教えを伝えるのだ。この炎女が弥摩大国の宮郭に巫女として仕える。誕生した日御子の傍近く仕えるようになった炎女が日御子にこの<あずみ>の教えと、炎女が己への教えとした第4の教えを伝えることになる。それが日御子の有り様に融合し、その考え、行為の背景となっていくという展開が興味深い。そして、日御子が炎女から漢字を学び、自ら読み書きができる国王に育っていくというのだから、俄然おもしろくなる。そして、日御子は鬼道が自ら身についていく人物になるという設定である。ある種の予言者の役割を果たすようになっていく。国王を継いだ日御子の願いは、倭国内にあっては、不戦・和平による治政であり、大陸の中国王朝に朝貢することなのだ。

この第2部は第3部に引き続き、2~3世紀の小国分立、闘争、連合体形成という歴史展開のプロセスを著者の視点から、想像力を羽ばたかせてその状況を描写している。フィクションであるといえども、当時の時代イメージを思い浮かべるには有益である。

そして、日御子の父である国王からまず韓の国への使者派遣が命じられる。辰韓国王への書簡の起草を炎女は指示される。使譯を担うのは炎女の父・朱である。

日御子が国王となり、後に倭国連合の盟主に擁立され、一方で炎女が日御子に見とられながら死んでいくこととなる。

弥摩大国の南に位置する求奈国が、倭国連合に組みしない。弥摩大国に対立し続けるのである。

第3部の表題は「魏使」である。この第3部も、日御子の生涯の後半に、使譯として仕えた在の独白、銘に対する語りから始まる。在はあの炎女の甥である。在は大陸における黄巾の乱、太平道の蔓延と漢の凋落、そして魏・呉・蜀の三国並立を語る。そして日御子から魏への朝貢使派遣における使譯を務めるように指示された経緯を語る。そして、この朝貢の状況が具体的に語られていく。時代が進み、諸技術に進歩がみられるとはいえ、船、馬車という手段による道程がいかに厳しいかが、再び描写されている。これら朝貢の行程描写の違いを対比的に読むのもおもしろい。

この朝貢の状況は、歴史的事実として残されている「魏志倭人伝」などでの記録がたぶん下敷きになって描かれているのだろう。著者はこの時の魏の対応として、「回賜品だけでなく、倭国王に<親魏倭王>の印綬が与えられた。同時に、正使の南勝舞は率善中郎将、副使の年郡は率善校尉に封じられ、印綬もつけられた」(p431)と具体的に描写している。景初2年から景初3年のこととして描かれている。また、このとき、倭国への帰還において、魏からの使者が同行したということに触れていて、それが倭国という存在、その地理・地誌のリサーチでもあったということを、使譯が気づいたこととして描いていて興味をそそられる。地図で空白だった地域の事実探索、地図づくり、情報収集が狙いでもあったというのは、納得である。魏の使者一行の倭国での描写も結構具体的である。著者の想像力が羽ばたいているのだろう。それを裏書きするような記録が中国側の資料にあるのだろうか。興味が深まる。

本書では、日御子の朝貢に対する考え方が明瞭に語られていておもしろい。

最終段階の展開において、弥摩大国と求奈国の国同士の対立状況にかかわらず、<あずみ>一族が、使譯という立場において、私ベースでの交流チャネルは維持しつづけていて、それが重要なファクターとなってくる。このあたりが、<あずみ>の教えの本領発揮という局面となる。時代は、日御子が亡くなり、しばしの内乱の後、壱与が国王を継承する。一方、大陸は魏から晋へと移る。銘の息子・治が登場してくる。また、銘と双子の兄妹であり求奈国の使譯の家に嫁いだ鋏女、その息子・浴が登場してくる。

読んでいて、感情的にも高まってくる展開となる。本書の結末の付け方はさすがである。ご一読の感興を損なわないように、内容には触れずにおこう。

著者は、本書のはじめあたりで、<あずみ>の一族の名は、5つの文字の繰り返しで世代がつづくという設定を記している.

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

本書の背景になる関連語句をいくつかネット検索した。一覧にしておきたい。

朝貢 :ウィキペディア

冊封 :ウィキペディア

志賀島 :ウィキペディア

漢委奴国王印 :ウィキペディア

福岡市博物館 ホームページ

卑弥呼 :ウィキペディア

邪馬台国 :ウィキペディア

邪馬台国九州説 :ウィキペディア

邪馬台国畿内説 :ウィキペディア

邪馬台国は、どこにあった? :「邪馬台国の会」

邪馬台国論争の真相~古事記、日本書紀に卑弥呼も倭国大乱も記述がない理由~

暁 美焔 氏

伊都国 :ウィキペディア

邪馬台国大研究 ホームページ

いろいろと学ぶことが多いウェブサイトです。

邪馬台国考 れんだいこ氏

卑弥呼の墓と邪馬台国論争 :「文芸ジャンキーパラダイス」

伊都国女王卑弥呼 :「伊都国女王卑弥呼」

目にとまったもののいくつかです。探せば秀逸な個人サイトが数多くあることでしょう。

志賀海神社 :「しかのしまネット(志賀島)」

志賀海神社 :ウィキペディア

阿曇氏 :ウィキペディア

安曇族の開発【「農」と歴史】 :「関東農政局」

さらに詳しく 安曇氏 :「関東農政局」

NHKスペシャル邪馬台国を掘る 邪馬台国論争の新展開 えっ、卑弥呼は邪馬台国の女王ではなかった?!

三角縁神獣鏡 :「宮内庁」

三角縁神獣鏡 :ウィキペディア

三角縁神獣鏡の復元 研究論考 101ページに及ぶpdfファイルです。

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

読後印象の結論を言えば、著者の創造した2~3世紀の倭の国と大陸との関係という世界に引き込まれて入った。少なくとも百数十年という期間にわたり、一家系の立場を主軸にしながら、当時の倭国の有り様を著者流に翻案して創造しているからだろう。読み応えのあるストーリー展開になっている。

遠い昔、大陸からこの倭(今の日本)という地に移住してきた<あずみ>の一族が、使譯(しえき)つまり、通訳という職能を一族の天職として営々と生きていく。その<あずみ>が各地に分散移住して行っても、使譯という仕事に就いているのは同じ。そして、使譯という職能を通じて、一族はネットワークを維持し続けている。ストーリーは、この使譯の一家系において、代々の後継者がその都度の中心人物として、中国への「朝貢」という活動に営々として携わって行く。この使譯の目から2~3世紀の時代、政治と闘争、諸国の繋がりなどを描きあげていくという視点がユニークであり、一貫している点である。

次に、この使譯の家系に伝わる<あずみ>の教えが、本書の基盤となり、ストーリーが展開していくことだ。「人を裏切らない。人を恨まず、戦いを挑まない。良い習慣は才能を超える」。この教えが、この家系の一人、日御子の傍で使える巫女となった炎女(えんめ)から日御子に伝えられ、日御子にとっての生き方の教えにもなっていく。それが本書のテーマの一つ「和平」に反映していく。そしてこの炎女が第4の教えを生み出していくことになる。「仕事と仕事の間に骨休めがある」。やっている仕事を変えること自体で骨休めになるのだというという教えだ。骨休めの時間をとる必要性はない。仕事を変えることが骨休めなのだという。

3つめは、史実を取り込みながら、著者が創造した2~3世紀の時代であるという点だ。いわゆる「邪馬台国論争」とは無縁の立場で、当時の歴史時代と不即不離の形で一つのヴァーチャルな世界を生み出しているといえようか。博多湾頭の志賀島から「漢委奴国王」と記された金印が出土したという史実、魏に朝貢した卑弥呼に銅鏡がもたらされたという事実、一大率の設置という類いの史実をストーリーの中に押さえながらも、それらを換骨奪胎したかのように組み込んでいる。それは、歴史書で扱われる当時の倭国の国名と著者が設定した国名の不即不離だが、一線を画した時代設定にもあらわれている。

たとえば、史実と本書の国名設定を対比するとこうなる。邪馬台国:弥摩大国、奴国:那国、末廬国、一支国:壱岐国、不弥国:宇美国、投馬国:当麻国、などである。つまり、大凡の史実情報を下敷きにしながらも、独自に大凡の国割りを北九州に設定して、ストーリーを展開する。邪馬台国論争視点とは無縁となり、実におもしろい。考えてみれば、当時の倭国の国名は当時の中国側が書き記した「魏志倭人伝」などの書に依存しているから、中国視点であり、中国流に解釈され漢字で適宜国名が音写されただけであるのかもしれない。そこを著者は逆手にとって、倭国を再創造したと思われる。だから、楽しい。

さて、ストーリー全体を貫くのは、その当時の中国の王朝への倭国からの「朝貢」という行為の描写である。その「朝貢」に当たっての使譯を担当する<あずみ>の一家系の物語である。大きくは三部で構成されている。

第1部の表題は「朝貢」である。冒頭、那国の使譯であって後に伊都国の使譯になった灰の物語。那国からの漢への朝貢使に随行し、使譯として名を馳せる。成果を上げ、那国王から信頼される使譯であるが、国王にも伝えられなかった苦い思いを残す。それは「那国」が中国側で「奴国」という文字を当てたということ。本書のおもしろい点は、かなりの部分で、独白体で主人公が将来使譯の後継者になると目した人間に己の体験と思いを語る形で綴られているところである。まず最初は、灰が孫である針に語りかける形ではじまる。その話の内容が意外な事実含む展開となる(もちろん、フィクションの中での創造としてだが・・・・。そんなこともあったかもと思わせるところに妙味がある)。灰は死後、志賀島、韓、その先の漢に連なる空間を眺めることができる伽耶山に墓を作ってほしいという望みを託す。「この地に立てば、壱岐国も望める。その先に対馬国があり、さらに韓の国、漢の国と連なっている。地中に眠る祖父の眼は、その漢の国をも見据えているのだ」(p84)。

この灰が自分の息子、そして孫の針に<あずみ>の教えを伝えていくのであり、そのいわれが語られる。

そして、伊都国王の命により、漢への朝貢使が送られる。このときの使譯を針が担う。対馬国-伽耶国-楽浪郡を経由し、陸路を馬車に分乗して、延々と漢都・洛陽に至る朝貢使の行程が克明に描写されていく。このあたり、「朝貢使を送った」という歴史の短文記述の意味の重さが感じ取れて、読み応えがある。

針の娘・紅女は弥摩大国の使譯の家に嫁ぐ。そして、針が息子・沢に独白し、死を迎えるところで第1部が終わる。針の希望も、伽耶山の頂、祖父・灰の傍で眠ることだった。

第2部の表題は「日御子」である。冒頭、弥摩大国の使譯の家に嫁いだ紅女の独白から始まる。それは孫娘の炎女(えんめ)への語りである。紅女が炎女に<あずみ>の教えを伝えるのだ。この炎女が弥摩大国の宮郭に巫女として仕える。誕生した日御子の傍近く仕えるようになった炎女が日御子にこの<あずみ>の教えと、炎女が己への教えとした第4の教えを伝えることになる。それが日御子の有り様に融合し、その考え、行為の背景となっていくという展開が興味深い。そして、日御子が炎女から漢字を学び、自ら読み書きができる国王に育っていくというのだから、俄然おもしろくなる。そして、日御子は鬼道が自ら身についていく人物になるという設定である。ある種の予言者の役割を果たすようになっていく。国王を継いだ日御子の願いは、倭国内にあっては、不戦・和平による治政であり、大陸の中国王朝に朝貢することなのだ。

この第2部は第3部に引き続き、2~3世紀の小国分立、闘争、連合体形成という歴史展開のプロセスを著者の視点から、想像力を羽ばたかせてその状況を描写している。フィクションであるといえども、当時の時代イメージを思い浮かべるには有益である。

そして、日御子の父である国王からまず韓の国への使者派遣が命じられる。辰韓国王への書簡の起草を炎女は指示される。使譯を担うのは炎女の父・朱である。

日御子が国王となり、後に倭国連合の盟主に擁立され、一方で炎女が日御子に見とられながら死んでいくこととなる。

弥摩大国の南に位置する求奈国が、倭国連合に組みしない。弥摩大国に対立し続けるのである。

第3部の表題は「魏使」である。この第3部も、日御子の生涯の後半に、使譯として仕えた在の独白、銘に対する語りから始まる。在はあの炎女の甥である。在は大陸における黄巾の乱、太平道の蔓延と漢の凋落、そして魏・呉・蜀の三国並立を語る。そして日御子から魏への朝貢使派遣における使譯を務めるように指示された経緯を語る。そして、この朝貢の状況が具体的に語られていく。時代が進み、諸技術に進歩がみられるとはいえ、船、馬車という手段による道程がいかに厳しいかが、再び描写されている。これら朝貢の行程描写の違いを対比的に読むのもおもしろい。

この朝貢の状況は、歴史的事実として残されている「魏志倭人伝」などでの記録がたぶん下敷きになって描かれているのだろう。著者はこの時の魏の対応として、「回賜品だけでなく、倭国王に<親魏倭王>の印綬が与えられた。同時に、正使の南勝舞は率善中郎将、副使の年郡は率善校尉に封じられ、印綬もつけられた」(p431)と具体的に描写している。景初2年から景初3年のこととして描かれている。また、このとき、倭国への帰還において、魏からの使者が同行したということに触れていて、それが倭国という存在、その地理・地誌のリサーチでもあったということを、使譯が気づいたこととして描いていて興味をそそられる。地図で空白だった地域の事実探索、地図づくり、情報収集が狙いでもあったというのは、納得である。魏の使者一行の倭国での描写も結構具体的である。著者の想像力が羽ばたいているのだろう。それを裏書きするような記録が中国側の資料にあるのだろうか。興味が深まる。

本書では、日御子の朝貢に対する考え方が明瞭に語られていておもしろい。

最終段階の展開において、弥摩大国と求奈国の国同士の対立状況にかかわらず、<あずみ>一族が、使譯という立場において、私ベースでの交流チャネルは維持しつづけていて、それが重要なファクターとなってくる。このあたりが、<あずみ>の教えの本領発揮という局面となる。時代は、日御子が亡くなり、しばしの内乱の後、壱与が国王を継承する。一方、大陸は魏から晋へと移る。銘の息子・治が登場してくる。また、銘と双子の兄妹であり求奈国の使譯の家に嫁いだ鋏女、その息子・浴が登場してくる。

読んでいて、感情的にも高まってくる展開となる。本書の結末の付け方はさすがである。ご一読の感興を損なわないように、内容には触れずにおこう。

著者は、本書のはじめあたりで、<あずみ>の一族の名は、5つの文字の繰り返しで世代がつづくという設定を記している.

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

本書の背景になる関連語句をいくつかネット検索した。一覧にしておきたい。

朝貢 :ウィキペディア

冊封 :ウィキペディア

志賀島 :ウィキペディア

漢委奴国王印 :ウィキペディア

福岡市博物館 ホームページ

卑弥呼 :ウィキペディア

邪馬台国 :ウィキペディア

邪馬台国九州説 :ウィキペディア

邪馬台国畿内説 :ウィキペディア

邪馬台国は、どこにあった? :「邪馬台国の会」

邪馬台国論争の真相~古事記、日本書紀に卑弥呼も倭国大乱も記述がない理由~

暁 美焔 氏

伊都国 :ウィキペディア

邪馬台国大研究 ホームページ

いろいろと学ぶことが多いウェブサイトです。

邪馬台国考 れんだいこ氏

卑弥呼の墓と邪馬台国論争 :「文芸ジャンキーパラダイス」

伊都国女王卑弥呼 :「伊都国女王卑弥呼」

目にとまったもののいくつかです。探せば秀逸な個人サイトが数多くあることでしょう。

志賀海神社 :「しかのしまネット(志賀島)」

志賀海神社 :ウィキペディア

阿曇氏 :ウィキペディア

安曇族の開発【「農」と歴史】 :「関東農政局」

さらに詳しく 安曇氏 :「関東農政局」

NHKスペシャル邪馬台国を掘る 邪馬台国論争の新展開 えっ、卑弥呼は邪馬台国の女王ではなかった?!

三角縁神獣鏡 :「宮内庁」

三角縁神獣鏡 :ウィキペディア

三角縁神獣鏡の復元 研究論考 101ページに及ぶpdfファイルです。

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます