川 セン <川の流れ>

川 セン・かわ 川部 chuān

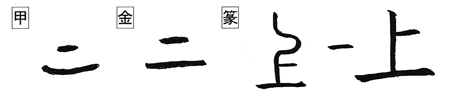

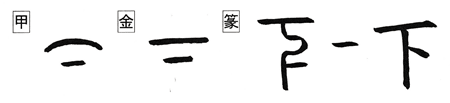

解字 甲骨文字は、外側に水の流れる形の曲線、内側に点線をいれた川の象形。金文以降、三本の水流曲線で「かわ」を表わした。現代字は「川」となった。川は部首となり、また音符ともなる。

解字 甲骨文字は、外側に水の流れる形の曲線、内側に点線をいれた川の象形。金文以降、三本の水流曲線で「かわ」を表わした。現代字は「川」となった。川は部首となり、また音符ともなる。

意味 (1)かわ(川)。流れる水。「川上かわかみ」「小川おがわ」「川面かわも」「河川カセン」「川岸かわぎし」(2)地名。「川越かわごえ」(埼玉県の市)(3)姓。「川端かわばた」「川瀬かわせ」

イメージ

「かわ・川の流れ」(川・巡・圳・順・馴)

「形声字」(訓・釧)

川が溢(あふ)れる意から「わざわい」(災)

音の変化 セン:川・釧・圳 ジュン:巡・順・馴 クン:訓 サイ:災

かわ・川の流れ

巡 ジュン・めぐる 辶部 xún  解字 篆文は「辵チャク(ゆく)+川(セン⇒ジュン)」の会意形声。川に沿ってゆく意で、転じて、めぐる。見てまわるさまをいう。後漢の[説文解字]は「延行エンコウ(うねうねと行く)皃(さま)」とし、[同注]は「視(み)て行く也(なり)」とする。現代字は、川⇒巛に変化した巡ジュンになった。

解字 篆文は「辵チャク(ゆく)+川(セン⇒ジュン)」の会意形声。川に沿ってゆく意で、転じて、めぐる。見てまわるさまをいう。後漢の[説文解字]は「延行エンコウ(うねうねと行く)皃(さま)」とし、[同注]は「視(み)て行く也(なり)」とする。現代字は、川⇒巛に変化した巡ジュンになった。

意味 めぐる(巡る)。めぐり。まわる。(1)みてまわる。「巡視ジュンシ」「巡回ジュンカイ」(2)めぐり歩く。「巡業ジュンギョウ」「巡礼ジュンレイ」「巡幸ジュンコウ」(天子が諸国をめぐる)

圳 セン 土部 zhèn

解字 「土(耕作地:田)+川(かわ・セン)」の会意形声。耕作地(田)の中の水路の意。また、水路の走る田を意味する地名。中国南部の新興都市・広東省深圳市が名高い。  深圳市(「ウィキペディア」より)

深圳市(「ウィキペディア」より)

意味 (1)田の水路。(2)地名。「深圳シンセン」(田に深い水路のある地を表した地名。広東省南部、香港の北に隣接する都市。当初は文字通り水路の走る田園がひろがる農村だったが、香港と隣接するため国境の町として栄えるようになり、さらに改革開放が始まると真っ先に経済特別区になり(1980年)、外国資本の進出によって商工業が発展した新興都市)

順 ジュン・シュン・したがう 頁部 shùn

解字 「頁(頭部を強調した人の姿)+川(川の流れ。セン⇒ジュン)」の会意形声。人が(川の)流れてゆく方向に頭をむけ素直に進む意から転じて、順(したが)う意となった。

意味 (1)したがう(順う)。すなお。「順応ジュンノウ」「従順ジュウジュン」(2)都合がよい。「順調ジュンチョウ」「順当ジュントウ」(3)道筋や次第。「順序ジュンジョ」

馴 ジュン・なれる・ならす 馬部 xùn 解字 「馬(うま)+川(=順。したがう)」の会意形声。馬が人にしたがうこと。

意味 (1)なれる(馴れる)。ならす(馴らす)。「馴化ジュンカ」(なれてゆくこと)「馴致ジュンチ」(なれさせる)「馴鹿ジュンロク」(①馴れた鹿、②トナカイ。北方の寒地に生息し、雄雌ともに大きな角をもつ)「馴染(なじ)む」(馴れて親しくなる)  トナカイ(維基百科「馴鹿」より) https://zh.wikipedia.org//zh-tw/驯鹿

トナカイ(維基百科「馴鹿」より) https://zh.wikipedia.org//zh-tw/驯鹿

形声字

訓 クン・おしえる・よむ 言部 xùn

解字 「言(いう)+川(セン⇒クン)」の会意形声。後漢の[説文解字]は「說教也。言に従い川の聲(声)(発音は)許運切(クン)」とし、おしえ・さとすことを訓クンという。転じて、習熟させる(訓練)意味ともなる。日本では漢字に当てた日本語のよみ(訓読み)の意味でも用いる。 意味 (1)おしえる(訓える)。おしえ。さとす。「訓育クンイク」「家訓カクン」(家長が子孫に伝えた訓え)「訓戒クンカイ」(教えさとし、いましめる)(2)習わせる。習熟させる。「訓練クンレン」(3)よむ(訓む)。古典の文をおしえる(訓える)とき、現在の言葉で解釈すること。「訓釈クンシャク」(字義をときあかす)(4)[日本]くんよみ(訓読み)。漢字に当てた日本語のよみ。「訓読クンドク」(①漢字の日本語読み。②漢文を日本語の語順で解釈して読む)「字訓ジクン」(漢字のくんよみ)

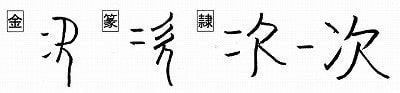

釧 セン・くしろ 金部 chuàn

解字 「金(金属)+川(セン)」の形声。センは穿セン(穴をあける)に通じ、穴があいた金属の輪の意で、腕輪のこと。

意味 (1)うでわ。くしろ(釧)。腕にはめる飾りの輪。「釧くしろ着く」(枕言葉。手節たふし[手の関節の意から手首・腕の意]にかかる)(2)地名。「釧路くしろ」(北海道東部の太平洋沿岸にある地名。現在は釧路市と釧路町がある。釧路は腕輪の意でなく、アイヌ語の発音に漢字を当てた地名)

川が溢れる

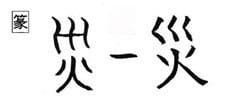

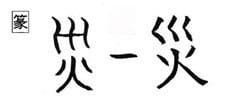

災 サイ・わざわい 火部 zāi

解字 「火(ひ)+巛サイ」の会意形声。巛サイは、古い篆文(籀チュウ文)では「巛(水流)+一」で、巛に一線を引いた字。水流がふさがれて溢れる水害を表わし「わざわい」の意。これに火のついた災は、火のわざわいの意だが、ひろく「わざわい」の意となる。

意味 わざわい(災い)。よくない出来事。「災害サイガイ」「震災シンサイ」(地震の災害)「災禍サイカ」(災も禍も、わざわいの意)

<参考> 災は、ほのおが燃える形ではない。ほのおは炎エンであらわす。

州 シュウ <川のなかす>

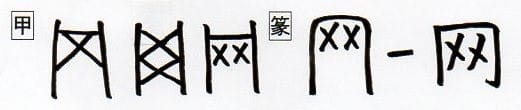

州 シュウ・す 川部 zhōu

解字 甲骨と金文は、川の中に中州なかす(川の中にできた島のようになった所)が一つできたさまを描いた象形。篆文は三つの中州らしき形を描き、現代字は川に点を三つくわえた「州」になった。水流によって自然に区画されている地域をいう。

広島湾にそそぐ太田川の三角州(国土地理院「三角州」より) 意味(1)す(州)。川のなかす。「中州ナカス」「三角州サンカクス」(川の流れが運んできた土砂が河口に溜まってできた三角形の土地。デルタ)(2)大きなしま。「本州ホンシュウ」「神州シンシュウ」(自国の美称)(3)昔の行政区画。「九州キュウシュウ」「信州シンシュウ」(長野県の昔の呼び名)「州司シュウシ」(州の役人)(3)大陸。「欧州オウシュウ」

広島湾にそそぐ太田川の三角州(国土地理院「三角州」より) 意味(1)す(州)。川のなかす。「中州ナカス」「三角州サンカクス」(川の流れが運んできた土砂が河口に溜まってできた三角形の土地。デルタ)(2)大きなしま。「本州ホンシュウ」「神州シンシュウ」(自国の美称)(3)昔の行政区画。「九州キュウシュウ」「信州シンシュウ」(長野県の昔の呼び名)「州司シュウシ」(州の役人)(3)大陸。「欧州オウシュウ」

イメージ

「なかす」(州・洲)

「形声字(シュウ)」(酬)

音の変化 シュウ:州・洲・酬

なかす

洲 シュウ・す・しま 氵部 zhōu

解字 「氵(水)+州(なかす)」の会意形声。水に取り囲まれた中州。州が行政区画の意味に使われたので、水を付けて本来の意味を強調した字。しかし、現代表記では州に書きかえるので、ほとんど使われない。

意味 (1)す(洲)。しま(洲)。「中洲なかす=中州」(2)大陸。「五大洲ゴダイシュウ=五大州」

形声字

酬 シュウ・ジュ・むくいる・むくい 酉部 chóu

解字 「酉(さけ)+州(シュウ)」の形声。シュウは壽シュウ・ジュ(寿の旧字)に通じる。壽シュウ・ジュは、長生きをする意から、長くつづく意味があり、酉(さけ)のついた酬シュウは、客との酒杯のやりとりが長く続くこと。また、相手に酒盃を返す(むくいる)意となる。「酉(さけ)+壽」の醻シュウ・ジュは酬の異体字で同字。

意味 (1)酒杯をやりとりする。受けた杯をかえす。「献酬ケンシュウ」「応酬オウシュウ」(2)むくいる(酬いる)。こたえる。返事する。「唱酬ショウシュウ」(唱は吟じる。詩歌や文章を作って、互いにやりとりする)(2)むくい(酬い)。お返し。「報酬ホウシュウ」(労働の対価として払われる金品)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

網代①(石山寺縁起絵巻・日本国語大辞典より)

網代①(石山寺縁起絵巻・日本国語大辞典より) 網代②(竹皮ハダ極細網代)

網代②(竹皮ハダ極細網代)

カモメ

カモメ

解字 篆文は「辵

解字 篆文は「辵 深圳市

深圳市 トナカイ

トナカイ

目出し帽

目出し帽 角帽

角帽

十二支と方位

十二支と方位 神棚の榊

神棚の榊 いなずま(電)

いなずま(電)

②

②

上が黄河、下が長江

上が黄河、下が長江

船尾の舵

船尾の舵

②

②

②

② ③

③

「青銅匜

「青銅匜

②

②