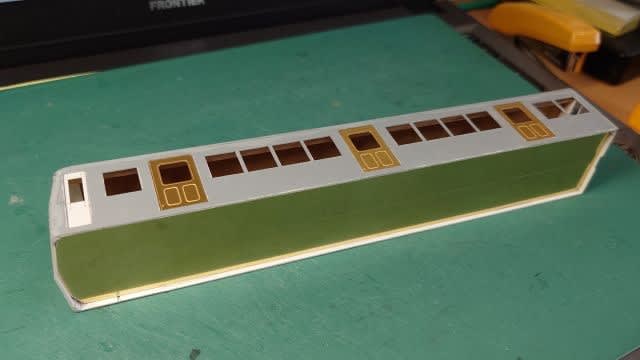

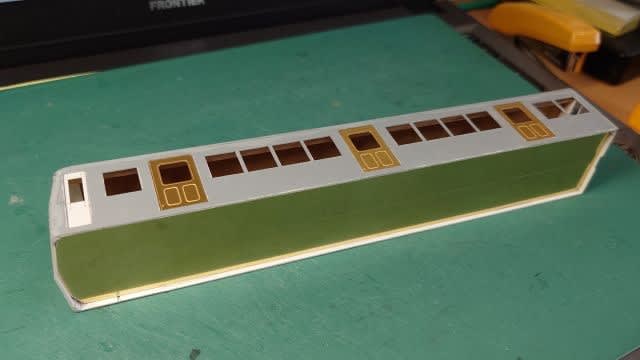

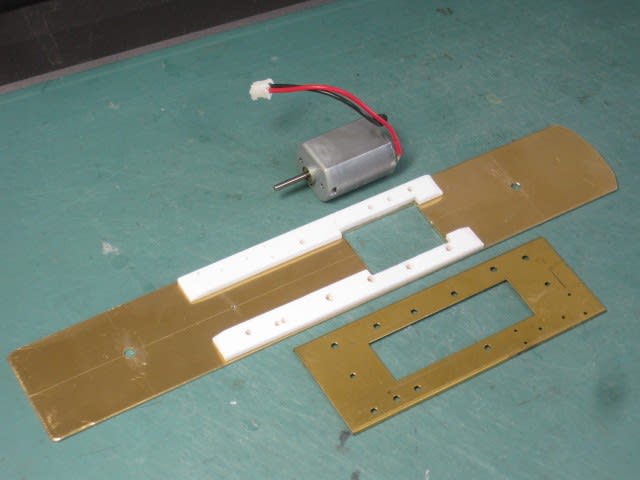

下回りを作っていきます。床板はt1.0真鍮板。短い車両なのでプラ板でもいいかな?という気持ちもありましたが、片台車駆動なので補重の意味も込めて真鍮板をチョイスしました。

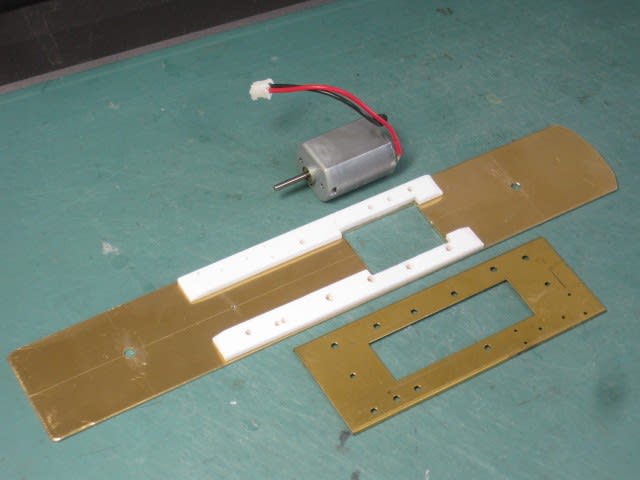

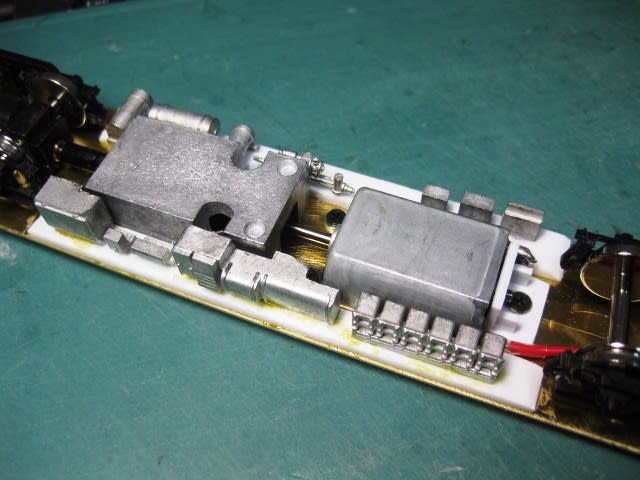

モーター(FK-130SH)の逃げ穴や、センターピン穴を開けます。床下機器はIMONのクモハ351用を使いますが、モーターに合わせて取付位置を微妙に変える必要があるので付属の取付板は使わず、プラ板で自作しました。

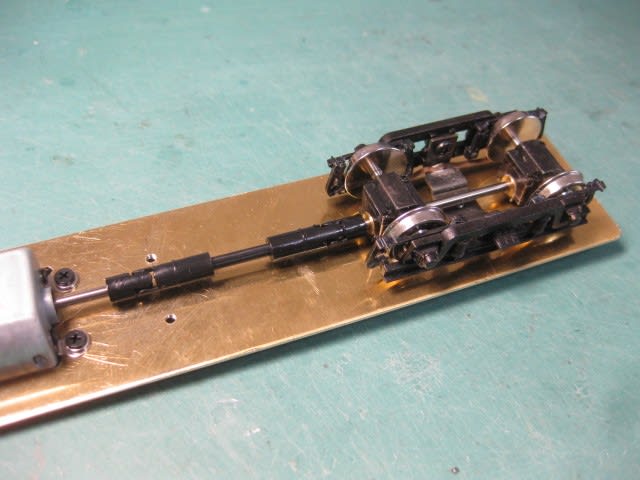

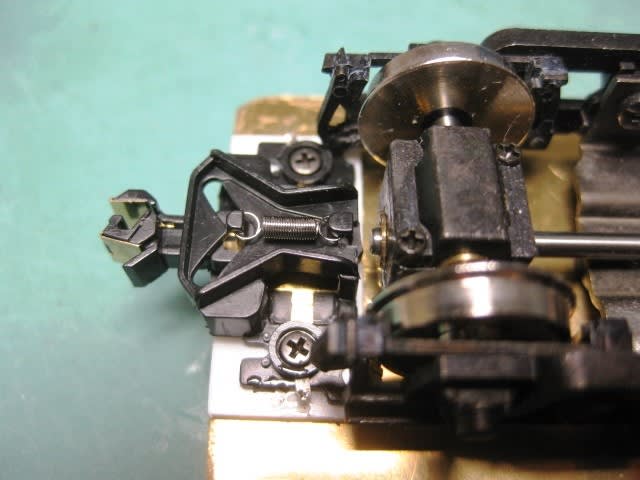

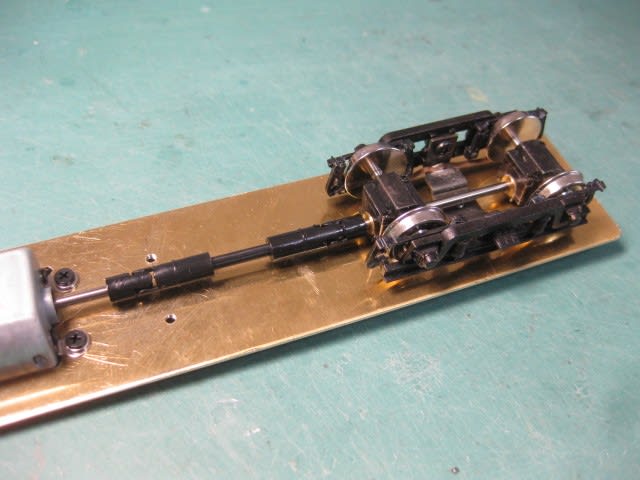

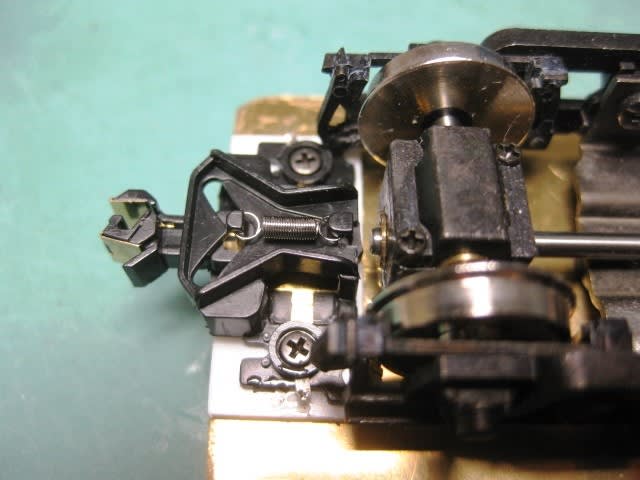

駆動台車側のパワートレーンを仮組みします。MPギヤとユニバーサルジョイントで後位側台車を駆動するオーソドックスなものですが、ユニバーサルジョイントの交角がなるべく浅くなるようモーターはかなり前位に寄せて搭載しました。

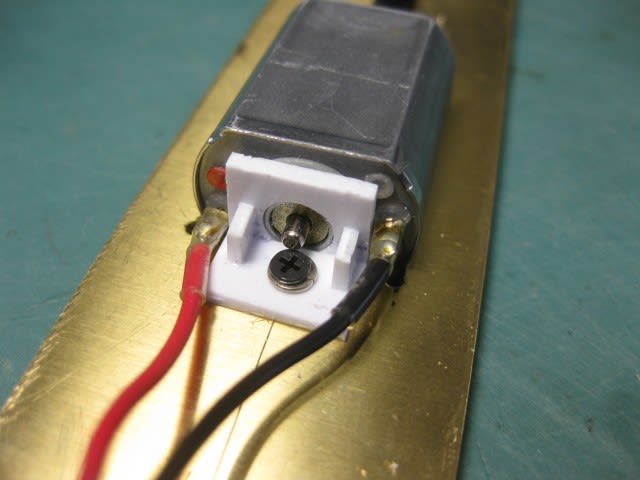

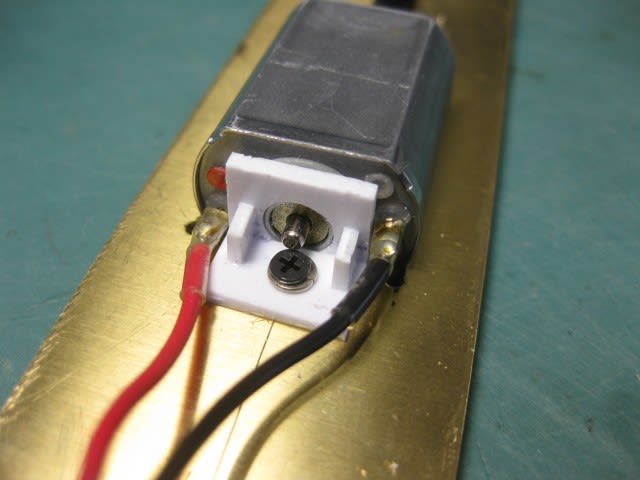

モーターのネジ穴側のブラケットはラグ端子をL字に折り曲げたもので、最近のFKモーター搭載車の標準になっています。

反対側はt1.5プラ板からの組み立て品です。真鍮薄板にφ6という大口径の穴を開けて折って・・・というのがなかなか寸法どおり奇麗に作れないので変えてみたのですが、まあ手間的にはあまり変わりませんでした。。

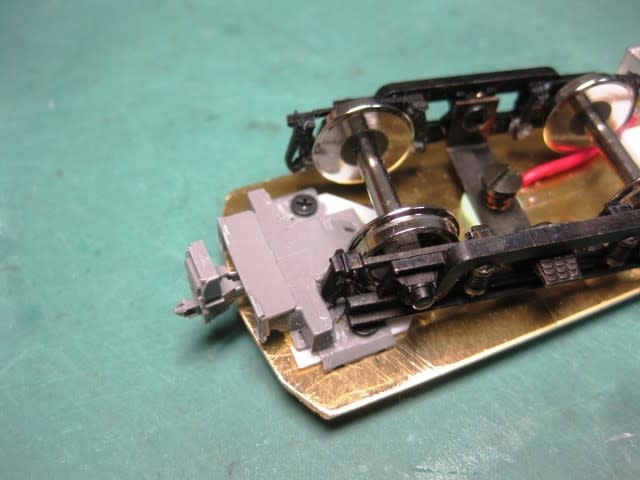

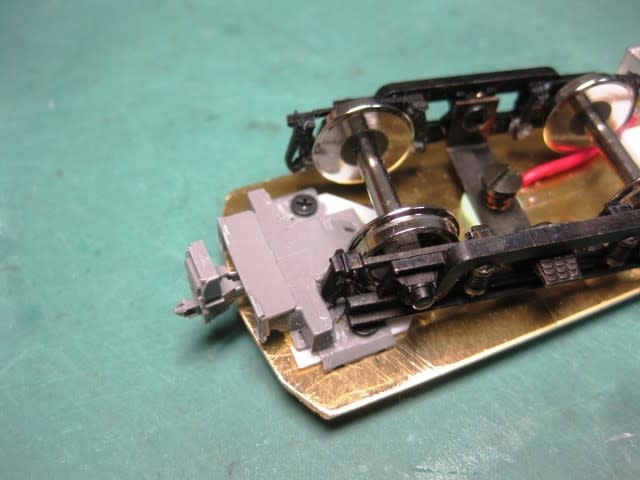

非駆動側台車側もMPボルスターとエン・カツ規格の車輪に替えてしまえば楽ですが、無意識のうちにφ11.5・プレーン軸の日光車輪を買い求めてしまった結果、MPボルスターの穴とスリーブを活用しつつ段付センターピンでとめるという怪しい構造となりました。ちなみに心皿はプラキットの余り品を削って高さを合わせています。

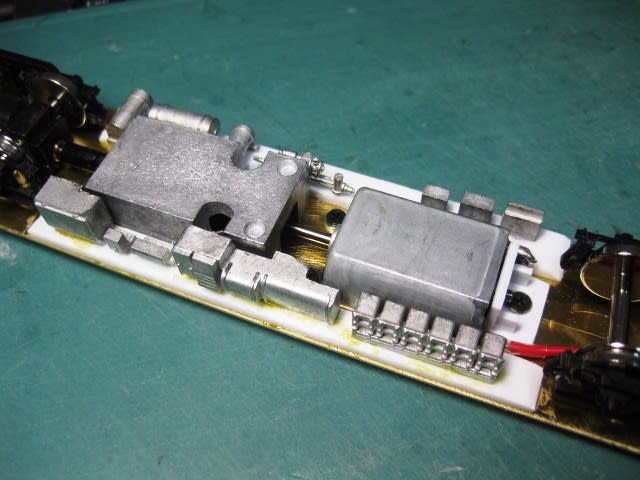

床下機器は先述のとおりIMONのクモハ351専用品で、予定通りモーターやウエイトに合わせて若干外側に寄せて取り付けたものもありますが、主制御器など一部の機器は裏側をカットしたり削ったりしながら何とか収めました。それにしてもこの凝集感たまりません。シルバーに輝く宝石箱や~♪

うっとりしていてはいけません。スペースとの戦いは対カプラー戦に移ります。ドーピングはいけないと思いボギーセンター間距離をレギュレーション通りに作っているためガチンコ勝負です。もちろん後悔していますww。そして準決勝の相手は連結面側のISカプラー(IMONの通電カプラー)です。過程を書くと長いので結果だけ。勝ちました。カプラー本体の取付け高さを高めにし、お尻の一部を削り、スケールより1mm程度連結面側にハミ出した状態で取り付け・・・ってドーピングだらけじゃないかとの指摘はさておき、とにかく連結相手のクハ1411が負けて(カプラー取付位置を引っ込めて)くれれば決勝進出できます。

で、クハ1411は20m級車体で車端部の余裕はあるので、とりあえず負けてくれたとの前提で決勝戦に臨みます 笑。対戦相手はガタイが格違いなことで有名なTNカプラー。しかし勝ちました。おめでとうございます。こちらは前頭側なのでさすがに出っ張らせてつけるわけにもいかず、筐体の一部を削りに削って台車がこの状態まで曲がる状態を手に入れました。そして胴受けの上端を削るなどして、こちらも本体の取付け高さを高めてあります。たぶん他車との連結運転はしないので。

ちなみにガタイが格違いなTN勢と互角に戦えたのにはわけがあって、あらかじめ150mmのハンデをもらっていたのです。ボギーセンターの位置は前後とも連結面中心から3,000mmで同じですが、後退角をもった湘南形ゆえ、前位側のカプラーの飛び出し量(250mm)が後位側のそれ(400mm)より短いのです。言い換えればオーバーハングが長いため余裕があったということになります。

かくして激闘の床下戦は辛くも勝利しました。試運転の結果も特に問題なくスムーズでひと安心です。次なる塗装・仕上げ戦に備えます。(いつから鉄道模型はスポーツになったのか・・・)

モーター(FK-130SH)の逃げ穴や、センターピン穴を開けます。床下機器はIMONのクモハ351用を使いますが、モーターに合わせて取付位置を微妙に変える必要があるので付属の取付板は使わず、プラ板で自作しました。

駆動台車側のパワートレーンを仮組みします。MPギヤとユニバーサルジョイントで後位側台車を駆動するオーソドックスなものですが、ユニバーサルジョイントの交角がなるべく浅くなるようモーターはかなり前位に寄せて搭載しました。

モーターのネジ穴側のブラケットはラグ端子をL字に折り曲げたもので、最近のFKモーター搭載車の標準になっています。

反対側はt1.5プラ板からの組み立て品です。真鍮薄板にφ6という大口径の穴を開けて折って・・・というのがなかなか寸法どおり奇麗に作れないので変えてみたのですが、まあ手間的にはあまり変わりませんでした。。

非駆動側台車側もMPボルスターとエン・カツ規格の車輪に替えてしまえば楽ですが、無意識のうちにφ11.5・プレーン軸の日光車輪を買い求めてしまった結果、MPボルスターの穴とスリーブを活用しつつ段付センターピンでとめるという怪しい構造となりました。ちなみに心皿はプラキットの余り品を削って高さを合わせています。

床下機器は先述のとおりIMONのクモハ351専用品で、予定通りモーターやウエイトに合わせて若干外側に寄せて取り付けたものもありますが、主制御器など一部の機器は裏側をカットしたり削ったりしながら何とか収めました。それにしてもこの凝集感たまりません。シルバーに輝く宝石箱や~♪

うっとりしていてはいけません。スペースとの戦いは対カプラー戦に移ります。ドーピングはいけないと思いボギーセンター間距離をレギュレーション通りに作っているためガチンコ勝負です。もちろん後悔していますww。そして準決勝の相手は連結面側のISカプラー(IMONの通電カプラー)です。過程を書くと長いので結果だけ。勝ちました。カプラー本体の取付け高さを高めにし、お尻の一部を削り、スケールより1mm程度連結面側にハミ出した状態で取り付け・・・ってドーピングだらけじゃないかとの指摘はさておき、とにかく連結相手のクハ1411が負けて(カプラー取付位置を引っ込めて)くれれば決勝進出できます。

で、クハ1411は20m級車体で車端部の余裕はあるので、とりあえず負けてくれたとの前提で決勝戦に臨みます 笑。対戦相手はガタイが格違いなことで有名なTNカプラー。しかし勝ちました。おめでとうございます。こちらは前頭側なのでさすがに出っ張らせてつけるわけにもいかず、筐体の一部を削りに削って台車がこの状態まで曲がる状態を手に入れました。そして胴受けの上端を削るなどして、こちらも本体の取付け高さを高めてあります。たぶん他車との連結運転はしないので。

ちなみにガタイが格違いなTN勢と互角に戦えたのにはわけがあって、あらかじめ150mmのハンデをもらっていたのです。ボギーセンターの位置は前後とも連結面中心から3,000mmで同じですが、後退角をもった湘南形ゆえ、前位側のカプラーの飛び出し量(250mm)が後位側のそれ(400mm)より短いのです。言い換えればオーバーハングが長いため余裕があったということになります。

かくして激闘の床下戦は辛くも勝利しました。試運転の結果も特に問題なくスムーズでひと安心です。次なる塗装・仕上げ戦に備えます。(いつから鉄道模型はスポーツになったのか・・・)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます