こんばんは。

営団銀座線の6連に着手しました。

編成はこんな感じで、01系がデビューする直前の昭和55~56年頃、すなわちツリカケ車が組み込まれた最末期の編成をイメージしています。この頃は完全中間電動車の1500N形ユニットを含む編成が圧倒的に多かったのですが、個人的にあまり好きではないので、少数存在した1500N形を含まない編成としました。実際には1600形と1800形が両方入った編成はなくてどちらかが2000形だったようですが、色々な車両がごっちゃに入っていた方が面白いのでこうしました。動力車は1700形1両を予定しています。

↑渋谷

2000形(片運・両開きドア・渋谷向き奇数車)

1600形(両運・片開きドア)

1800形(両運・両開きドア

1700形(両運・片開きドア・出力増強車)(MP動力搭載)

1300形(中間付随車化改造車)

2000形(片運・両開きドア・浅草向き偶数車)

↓浅草

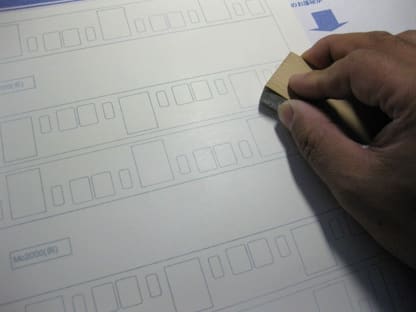

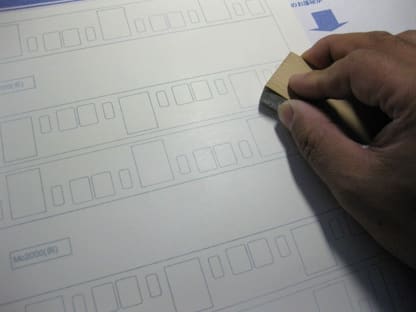

車体ですが、前に試し印刷したものは若干の誤差があったので、PCソフト上で縦横わずかに拡大してプリントし直しました。用紙はt0.4くらいのアイボリーケント紙です。

全体にホワイトサーフェーサーを薄く吹いて乾燥させ、#600の耐水ペーパーでカラ研ぎしておきます。

さて、第三軌条式地下鉄でやっかいなのが台車です。そのものズバリのものが市場にありませんから、類似品をベースに改造することにします。

実は2000形と1500N形は少し前にカツミから完成品とキットが発売されていたので、分売の台車が残ってないかと思いましたが見当たりませんでした。また今年5月頃には1700形など他形式も含めて再生産されるようですが、完全受注生産とのことなので、やはり分売の可能性は低いでしょう。

今回製作する6両の台車は4種類に分かれます。

2000形=FS331形(空気バネ)

1700形・1800形=FS23

1600形=KD13

1300形=FS309(?)

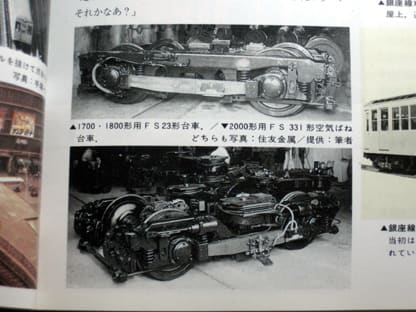

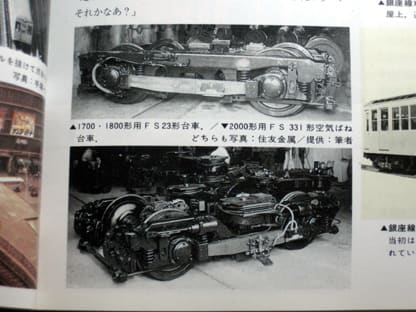

上の2つは雑誌に鮮明な写真がありました。

FS23はすっきりとした一直線のフレームをもつコイルバネ台車で、ブレーキシリンダは外に出ていません。類似品があるようなないような、といった感じの台車です。

FS331は弓形フレームをもつダイレクトマウントの空気バネ台車でブレーキシリンダがやや中央寄りに取り付けられています。

(上:FS23、下:FS331 / 鉄道ファン1993年9月号P.79より)

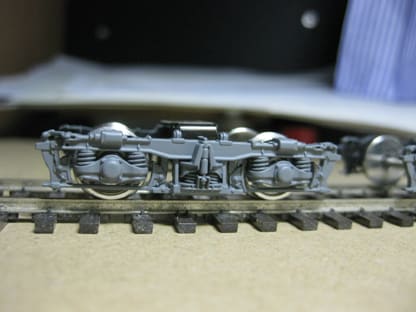

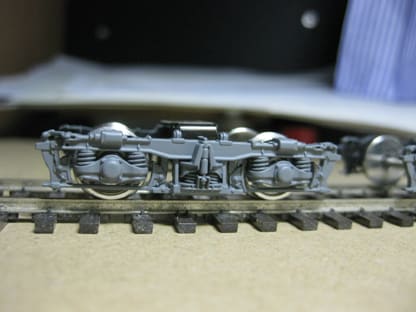

いろいろ考えた結果、FS23についてはカツミのTS310という京急旧1000系が履いていた台車をベースに、ブレーキシリンダと枕バネを削り、集電靴用の梁を取り付けることにしました。結構な大改造になりそうです。

FS331の方は、同じくカツミが販売しているDT47という台車をベースにすることにしました。あまり聞き慣れないと思いますが北海道のキハ183系が履いている台車です。こちらは集電靴用の梁をつけるだけでそれっぽくなりそうです。

あと1300形の台車ですが、最末期の写真がとある本に載っていて、それをみると丸ノ内線などでも使われたFS309っぽいのを履いています。これはある意味簡単で、上記のTS310をベースに、ブレーキシリンダを削らずに残しておけばそれらしくなります。

残るは1600形のKD13なる台車ですが、ググッてみてもそれらしい写真や記述が出てきません。シュリーレン台車であることだけは確かなので、コイルバネのKD38あたりをベースにすればよいのかも知れません。何か情報があればお知らせください。

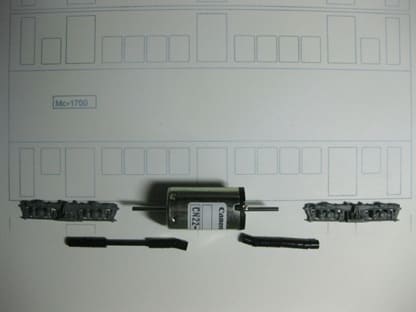

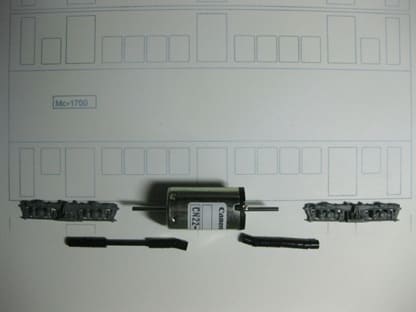

動力は1700形1両にMPギヤ方式のものを搭載する予定です。

1500N形が入らない編成では、編成出力を合わせるために1700形の主電動機を2個から4個に増強し、その証しとして形式番号の前に「+」マークをつけていました。これに敬意を表して1700形を動力車にしようというわけです。

モーターは手持ちのEN-22を使うことにして型紙の上に試しに置いてみたところ、なんとユニバーサルジョイントを入れる余地がまったくありません。16m級電車がいかに小さいかがわかります。

さりとて路面電車のような「乗り越しボルスター」方式や片台車駆動にはしたくないので、長すぎるモーター軸はもちろん、ユニバーサルジョイントの差込み部も限界まで削って、何とか首を振らせるようにしたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

営団銀座線の6連に着手しました。

編成はこんな感じで、01系がデビューする直前の昭和55~56年頃、すなわちツリカケ車が組み込まれた最末期の編成をイメージしています。この頃は完全中間電動車の1500N形ユニットを含む編成が圧倒的に多かったのですが、個人的にあまり好きではないので、少数存在した1500N形を含まない編成としました。実際には1600形と1800形が両方入った編成はなくてどちらかが2000形だったようですが、色々な車両がごっちゃに入っていた方が面白いのでこうしました。動力車は1700形1両を予定しています。

↑渋谷

2000形(片運・両開きドア・渋谷向き奇数車)

1600形(両運・片開きドア)

1800形(両運・両開きドア

1700形(両運・片開きドア・出力増強車)(MP動力搭載)

1300形(中間付随車化改造車)

2000形(片運・両開きドア・浅草向き偶数車)

↓浅草

車体ですが、前に試し印刷したものは若干の誤差があったので、PCソフト上で縦横わずかに拡大してプリントし直しました。用紙はt0.4くらいのアイボリーケント紙です。

全体にホワイトサーフェーサーを薄く吹いて乾燥させ、#600の耐水ペーパーでカラ研ぎしておきます。

さて、第三軌条式地下鉄でやっかいなのが台車です。そのものズバリのものが市場にありませんから、類似品をベースに改造することにします。

実は2000形と1500N形は少し前にカツミから完成品とキットが発売されていたので、分売の台車が残ってないかと思いましたが見当たりませんでした。また今年5月頃には1700形など他形式も含めて再生産されるようですが、完全受注生産とのことなので、やはり分売の可能性は低いでしょう。

今回製作する6両の台車は4種類に分かれます。

2000形=FS331形(空気バネ)

1700形・1800形=FS23

1600形=KD13

1300形=FS309(?)

上の2つは雑誌に鮮明な写真がありました。

FS23はすっきりとした一直線のフレームをもつコイルバネ台車で、ブレーキシリンダは外に出ていません。類似品があるようなないような、といった感じの台車です。

FS331は弓形フレームをもつダイレクトマウントの空気バネ台車でブレーキシリンダがやや中央寄りに取り付けられています。

(上:FS23、下:FS331 / 鉄道ファン1993年9月号P.79より)

いろいろ考えた結果、FS23についてはカツミのTS310という京急旧1000系が履いていた台車をベースに、ブレーキシリンダと枕バネを削り、集電靴用の梁を取り付けることにしました。結構な大改造になりそうです。

FS331の方は、同じくカツミが販売しているDT47という台車をベースにすることにしました。あまり聞き慣れないと思いますが北海道のキハ183系が履いている台車です。こちらは集電靴用の梁をつけるだけでそれっぽくなりそうです。

あと1300形の台車ですが、最末期の写真がとある本に載っていて、それをみると丸ノ内線などでも使われたFS309っぽいのを履いています。これはある意味簡単で、上記のTS310をベースに、ブレーキシリンダを削らずに残しておけばそれらしくなります。

残るは1600形のKD13なる台車ですが、ググッてみてもそれらしい写真や記述が出てきません。シュリーレン台車であることだけは確かなので、コイルバネのKD38あたりをベースにすればよいのかも知れません。何か情報があればお知らせください。

動力は1700形1両にMPギヤ方式のものを搭載する予定です。

1500N形が入らない編成では、編成出力を合わせるために1700形の主電動機を2個から4個に増強し、その証しとして形式番号の前に「+」マークをつけていました。これに敬意を表して1700形を動力車にしようというわけです。

モーターは手持ちのEN-22を使うことにして型紙の上に試しに置いてみたところ、なんとユニバーサルジョイントを入れる余地がまったくありません。16m級電車がいかに小さいかがわかります。

さりとて路面電車のような「乗り越しボルスター」方式や片台車駆動にはしたくないので、長すぎるモーター軸はもちろん、ユニバーサルジョイントの差込み部も限界まで削って、何とか首を振らせるようにしたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

丸ノ内線の方に馴染みがあるのかと思いますが。

もしかして方南町線仕様にするとか・・・。

答え一発。

あのサインカーブがうまく描けないからです!

それに室内灯消えないじゃん!

って支離滅裂・・・(笑)

馴染みといえば確かに丸ノ内線の方が長いのですが、逆にふだんあまり乗れない分だけ銀座線の方に思い入れがありましたね。

しかも、ツリカケあり戦前製の生き残りあり片開きドアありとバラエティも豊富なので、編成としてみると結構面白いんです。

ちなみに方南町支線仕様にできるのは2000形だけでございます。。