ぶどうが旬ですがぶどうの話ではありません。

コトの発端はトラムウェイのタキ25000が発売になったとの報を某模型店のメールで受信したこと。タキ25000はLPガス専用のグレーのタンク車ですが、中央線の1970年代の黒貨車を再現するために1セット2両を予約していました。お約束の発売遅延で油断していたら一気に巻いてきましたねー。笑

同じく編成に組み込む予定のTOMIXのタキ9900キットも入手済みなので、こりゃ早いとこEF13を仕上げなくちゃなあ・・・いやまてよEF64でも時代的にはOKじゃないか?写真、写真、、、

ということで困ったときの駆け込み寺、「懐かしの国鉄列車・車両編(=懐かしの中央線)」を拝見するのですが、だいたいブラウジングしているうちに本来の目的を忘れていろいろ見入ってしまいます。隅から隅までもう何度も見ているのに、いつも何かしらの発見があって中央線好きにはたまらないページです。

で、今回も別のターゲットにロックオンしてしまいました。「中央線ー1」というリンク先のページをご覧いただくと、最後の方にオレンジバーミリオンの旧型国電が写った写真が2枚掲載されています。阪和線から身延線に転じて間もない頃に撮影されたクモハ51830とされています。元々は両運のモハ42として生まれ、その後片運化、3扉化、おまけに主電動機載替え・・・と魔改造を繰り返してきたとのことで旧国ファンの間では有名な車両だったようです。

当然この写真は前々から気になっていたのですが、特に食指が動くわけでもなく見過ごしていました。しかし今回はいろいろ結びついてしまいました。「大糸線シリーズを少し整理しないとなぁ・・・」「買ったまま放置してあるKATOのクモハ41+クハ55もそろそろ何とかしないと・・・」と考えていた矢先のことだったので。

大糸線シリーズというのはだいたいこんな感じで、ほとんどがペーパーキットかペーパースクラッチのもので未完成含めて12両(ぐらい)あります。ところがこのうち4両がクモハ43で、なんなら800、802、804、810の実車全部が揃ってしまうというアンバランスさ。

まあ全部いても悪くはないのですが、そうすると一時期本気で目指しかけた「長キマ全車制覇!」がまた発動してしまいそうで怖いので、未完成の1両をネタにしてクモハ51830へ改造してみようかなという話です。狭窓が並ぶ平妻42系で低屋根化済みと、タネ車として申し分ありません。

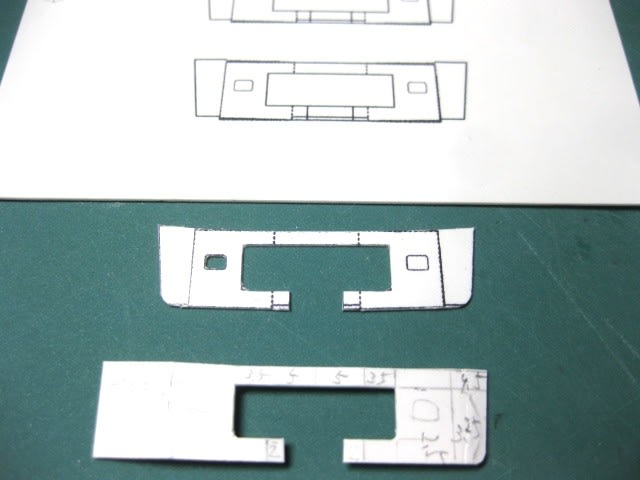

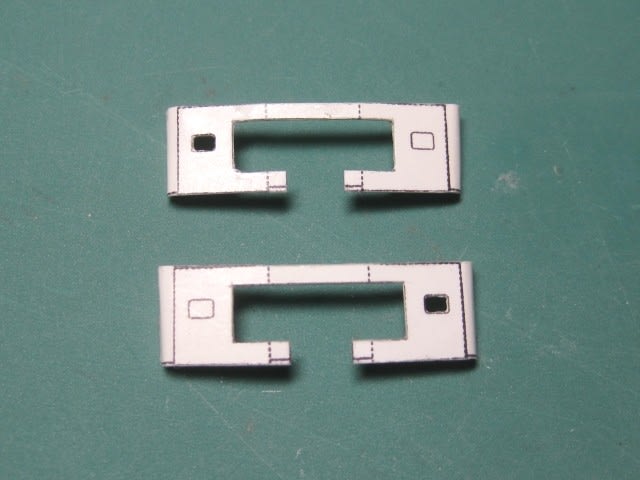

主な改造ポイントは中央のドア増設と、両運時代の面影を残す車端部の窓配置の再現といったところでしょうか。

ちなみにこの車両はすでに改造車となっていて、なんと、いさみやのクモハユニ44のキットを切り継いで作ったものです。何十年前か忘れましたが、いさみやさんに行くとクモハユニ44とオハ12のキットだけが山のように売れ残っている時期がありました。狭窓国電の改造ネタにいいということで3、4両買ってきた思い出があります。

いちおう電装準備車ということで穴開きの床板に日光のDT12が取り付けてあります。確認していないけどまず軸受メタルなしの旧製品のはず。

そうガンガン走らせる車両でもないので旧製品でもいいのですが、幸いストックパーツのなかにメタル入りのDT12を発見。渡りに船。

さらにWB=31mmのMPギヤはクモニ83を動力化しようと思って買ってあった電動車ユニットを分解して捻出(モーターなどはE353系プロジェクトへ供出)。片台車駆動でモーターはFK-130SHで十分かな?連結相手もあるし・・・

そう、ここで放置プレイ中のKATO旧国の出番です。これをなんとかしてクモハ60とクハ68に変身させてスカ色に塗って連結させる。

幸いドア改造パーツもあります。

さて、3両は中途半端なのでもう1両欲しいですね。やっぱ狭窓でしょ!ということで、クハ47のうち前面雨樋が直線のサハ48からの改造編入車をチョイス。このタイプは061と063があったようですが、写真を探したら富士電車区へ入れてもらって撮影したクハ47063がありました。前面窓もHゴム改造されていなくてカッコイイ♪

(クハ47063/1978年8月,富士電車区にて)

ちなみにこの063はかなり以前からコロ軸受のTR34を履いていたとのことです。どれどれ?・・・と写真を拡大したら本当にそうでした。気づかずに貴重な写真を撮っていたものです。できればクモハ51830にも出会っておきたかったですね。この富士電車区訪問時の写真は別の機会にご覧に入れたいと思っています。

TR34ではありませんが、分解した電動車ユニットからDT13が捻出されたので、ブレーキまわりを整形して履かせればバレナイ、バレナイ♪これでギヤ、モーター、台車などほとんどものが再利用できました。アンコウ鍋のようで気分がいいですね。爆

さて、再利用できましたとか言ってまだ完成どころか着工も未定ですが、とりあえず今日の本題である箱詰めをしましょう。先日大量に買った紙箱ですが、KATOの2両は内箱のまますっぽり収まりました。タネ車の車体やパーツも収まってめでたしめでたし。

この4連は身延線ではありますが、完成の暁には「塩山⇔韮崎」のサボを掲げた甲府ローカルに仕立てたいと思います。冒頭に紹介したサイト「懐かしの中央線」の世界ですね。

ちなみに、いさみやのクモハユニ44は、残骸をかき集めたらもう1両分あることが判明。供養として(?)これはガチのクモハユニ44として組んだ方がよさそうですね。

コトの発端はトラムウェイのタキ25000が発売になったとの報を某模型店のメールで受信したこと。タキ25000はLPガス専用のグレーのタンク車ですが、中央線の1970年代の黒貨車を再現するために1セット2両を予約していました。お約束の発売遅延で油断していたら一気に巻いてきましたねー。笑

同じく編成に組み込む予定のTOMIXのタキ9900キットも入手済みなので、こりゃ早いとこEF13を仕上げなくちゃなあ・・・いやまてよEF64でも時代的にはOKじゃないか?写真、写真、、、

ということで困ったときの駆け込み寺、「懐かしの国鉄列車・車両編(=懐かしの中央線)」を拝見するのですが、だいたいブラウジングしているうちに本来の目的を忘れていろいろ見入ってしまいます。隅から隅までもう何度も見ているのに、いつも何かしらの発見があって中央線好きにはたまらないページです。

で、今回も別のターゲットにロックオンしてしまいました。「中央線ー1」というリンク先のページをご覧いただくと、最後の方にオレンジバーミリオンの旧型国電が写った写真が2枚掲載されています。阪和線から身延線に転じて間もない頃に撮影されたクモハ51830とされています。元々は両運のモハ42として生まれ、その後片運化、3扉化、おまけに主電動機載替え・・・と魔改造を繰り返してきたとのことで旧国ファンの間では有名な車両だったようです。

当然この写真は前々から気になっていたのですが、特に食指が動くわけでもなく見過ごしていました。しかし今回はいろいろ結びついてしまいました。「大糸線シリーズを少し整理しないとなぁ・・・」「買ったまま放置してあるKATOのクモハ41+クハ55もそろそろ何とかしないと・・・」と考えていた矢先のことだったので。

大糸線シリーズというのはだいたいこんな感じで、ほとんどがペーパーキットかペーパースクラッチのもので未完成含めて12両(ぐらい)あります。ところがこのうち4両がクモハ43で、なんなら800、802、804、810の実車全部が揃ってしまうというアンバランスさ。

まあ全部いても悪くはないのですが、そうすると一時期本気で目指しかけた「長キマ全車制覇!」がまた発動してしまいそうで怖いので、未完成の1両をネタにしてクモハ51830へ改造してみようかなという話です。狭窓が並ぶ平妻42系で低屋根化済みと、タネ車として申し分ありません。

主な改造ポイントは中央のドア増設と、両運時代の面影を残す車端部の窓配置の再現といったところでしょうか。

ちなみにこの車両はすでに改造車となっていて、なんと、いさみやのクモハユニ44のキットを切り継いで作ったものです。何十年前か忘れましたが、いさみやさんに行くとクモハユニ44とオハ12のキットだけが山のように売れ残っている時期がありました。狭窓国電の改造ネタにいいということで3、4両買ってきた思い出があります。

いちおう電装準備車ということで穴開きの床板に日光のDT12が取り付けてあります。確認していないけどまず軸受メタルなしの旧製品のはず。

そうガンガン走らせる車両でもないので旧製品でもいいのですが、幸いストックパーツのなかにメタル入りのDT12を発見。渡りに船。

さらにWB=31mmのMPギヤはクモニ83を動力化しようと思って買ってあった電動車ユニットを分解して捻出(モーターなどはE353系プロジェクトへ供出)。片台車駆動でモーターはFK-130SHで十分かな?連結相手もあるし・・・

そう、ここで放置プレイ中のKATO旧国の出番です。これをなんとかしてクモハ60とクハ68に変身させてスカ色に塗って連結させる。

幸いドア改造パーツもあります。

さて、3両は中途半端なのでもう1両欲しいですね。やっぱ狭窓でしょ!ということで、クハ47のうち前面雨樋が直線のサハ48からの改造編入車をチョイス。このタイプは061と063があったようですが、写真を探したら富士電車区へ入れてもらって撮影したクハ47063がありました。前面窓もHゴム改造されていなくてカッコイイ♪

(クハ47063/1978年8月,富士電車区にて)

ちなみにこの063はかなり以前からコロ軸受のTR34を履いていたとのことです。どれどれ?・・・と写真を拡大したら本当にそうでした。気づかずに貴重な写真を撮っていたものです。できればクモハ51830にも出会っておきたかったですね。この富士電車区訪問時の写真は別の機会にご覧に入れたいと思っています。

TR34ではありませんが、分解した電動車ユニットからDT13が捻出されたので、ブレーキまわりを整形して履かせればバレナイ、バレナイ♪これでギヤ、モーター、台車などほとんどものが再利用できました。アンコウ鍋のようで気分がいいですね。爆

さて、再利用できましたとか言ってまだ完成どころか着工も未定ですが、とりあえず今日の本題である箱詰めをしましょう。先日大量に買った紙箱ですが、KATOの2両は内箱のまますっぽり収まりました。タネ車の車体やパーツも収まってめでたしめでたし。

この4連は身延線ではありますが、完成の暁には「塩山⇔韮崎」のサボを掲げた甲府ローカルに仕立てたいと思います。冒頭に紹介したサイト「懐かしの中央線」の世界ですね。

ちなみに、いさみやのクモハユニ44は、残骸をかき集めたらもう1両分あることが判明。供養として(?)これはガチのクモハユニ44として組んだ方がよさそうですね。