こんにちは。暑中お見舞い申し上げます m(_._)m

メダルラッシュに沸くロンドン五輪ですが、さすがに未明の観戦は辛いのでニュースや情報番組で結果だけつまみ食いしております。サッカー、柔道、水泳・・・とメジャーどころが騒がれるなかで、私が地味~に注目してるのは卓球女子。もはや福原を超えた石川佳純選手の3位決定戦のゆくえが気になって気になって(笑) 日本時間今夜10時半らしいですが、NHK総合あたりで実況・・・やらないだろーなー??

さて、レイアウト。

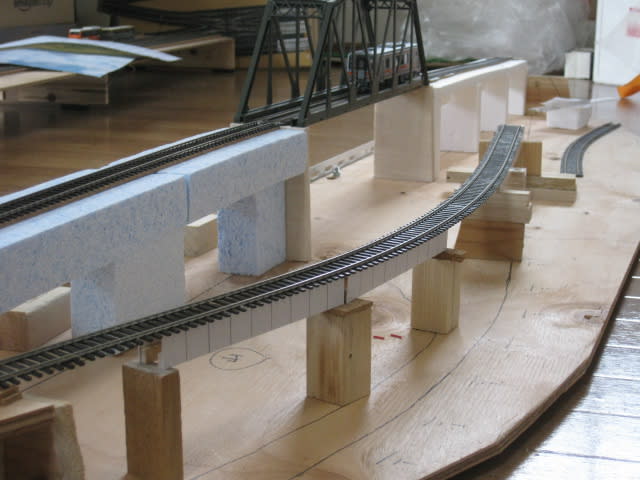

昨日やっと基盤が1周つながって、ささやかなボルト締結式を行いました。

今回完成した部分は概ね全体の右半分に相当する区間で、向こう正面の初鹿野ライクなセクションの右手から第3コーナー、そして駅セクションにつながる第4コーナーまでの区間になります。もっとも出来たのは基盤だけで、まだレール敷設は終わっていません(^^;

部材の半分以上は旧レイアウトからの流用で賄えましたが、幾多のやり直しを経ているためコルクやグリーンのマットを貼った道床が細切れ状態に残っています。マットの方がコルクよりはるかに騒音・振動吸収に優れているので、本当は全部剥がしてイチから貼り替えたいところですが、これまでの経験でボンドを吸収したコルクは思いのほか剥がしにくいことがわかっているので、残念ながらこの状態をベースにレール敷設を行っていくことになりそうです。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

メダルラッシュに沸くロンドン五輪ですが、さすがに未明の観戦は辛いのでニュースや情報番組で結果だけつまみ食いしております。サッカー、柔道、水泳・・・とメジャーどころが騒がれるなかで、私が地味~に注目してるのは卓球女子。もはや福原を超えた石川佳純選手の3位決定戦のゆくえが気になって気になって(笑) 日本時間今夜10時半らしいですが、NHK総合あたりで実況・・・やらないだろーなー??

さて、レイアウト。

昨日やっと基盤が1周つながって、ささやかなボルト締結式を行いました。

今回完成した部分は概ね全体の右半分に相当する区間で、向こう正面の初鹿野ライクなセクションの右手から第3コーナー、そして駅セクションにつながる第4コーナーまでの区間になります。もっとも出来たのは基盤だけで、まだレール敷設は終わっていません(^^;

部材の半分以上は旧レイアウトからの流用で賄えましたが、幾多のやり直しを経ているためコルクやグリーンのマットを貼った道床が細切れ状態に残っています。マットの方がコルクよりはるかに騒音・振動吸収に優れているので、本当は全部剥がしてイチから貼り替えたいところですが、これまでの経験でボンドを吸収したコルクは思いのほか剥がしにくいことがわかっているので、残念ながらこの状態をベースにレール敷設を行っていくことになりそうです。

よろしければ1クリックお願いします。