運転会が終わって絶賛燃え尽き症候群を発症中であります。591系の追い込みの反動・・・。

まだフィニッシュが少し残っていますが、なかなか手に付きません。。

こういう時こそ浮気ダー!

という気にもならず、今年中にもう1本、レイアウトでガンガン走らせて楽しい特急車を作りたいなあ・・・と思ってロックオンしているE653系の「作り方」を少し研究してみることにしました。え、それこそ立派な浮気案件ではないかと??いやいや、それ、見解の相違ちゅうやつですよーww

こちらがターゲット。正確にはE653系1000番台ですね。常磐線から羽越線に転じて「いなほ」として活躍中の車両です。既報のとおり、出張ついでに酒田駅でひと通り模型化に必要な写真は撮影済み。図面も入手しています。なんとなれば水カツに里帰りしているやつを追いかけて細部を観察できなくもなし・・・などなど、製作に当たってのハードルは低い状況です。

ただ、情報が揃っていれば作りやすいかといえばそうでないことは皆さまもご存じのとおり。このクルマをざっと見るに、およそ次のような点がネックとなりそうです。

①複雑な車体断面

②複雑な前頭部

③シンプル過ぎて逆に作りにくい側窓

まず①から。車体裾は台枠部が垂直で、その上部から激しくS字カーブを描いています。平成版モハ62であります。しかしこれはまだいい。ペーパーでもうまくやればこのくらいの曲線は作り出せます。

(この写真は同種のボディを持つE257系(あずさ・かいじ)のもの)

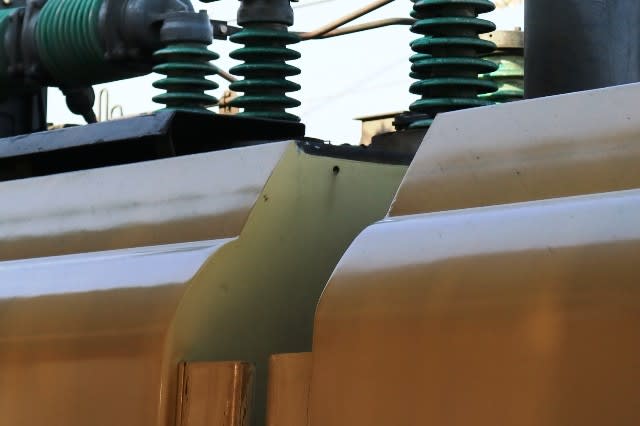

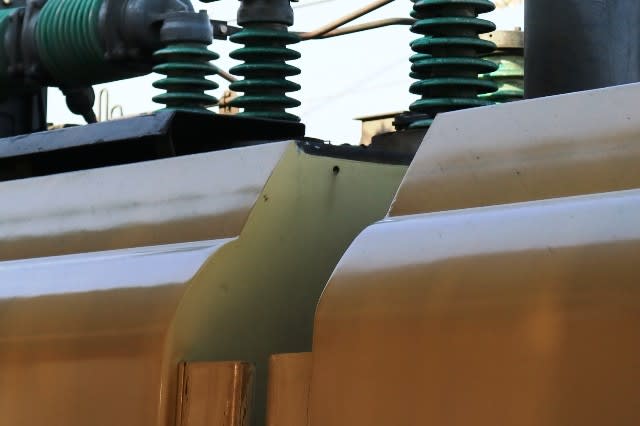

屋根肩部分。これがクセ者です。Rの上に補強とランボードと雨樋を兼ねた“ネコ耳”状の「立ち上がり」部分があります。この写真ではわかりにくいですが、天頂部分の屋根カーブと肩のカーブがどうも連続していないように見え、いわゆる1枚もののヒラキとして車体が設計できるのか疑問が残ります。厳密にいえば肩のRも単一円ではなく、なにやら微妙な3円弧ぐらいの複合カーブになっているように見えます。(まあそこまで再現する気はないですけど・・・)

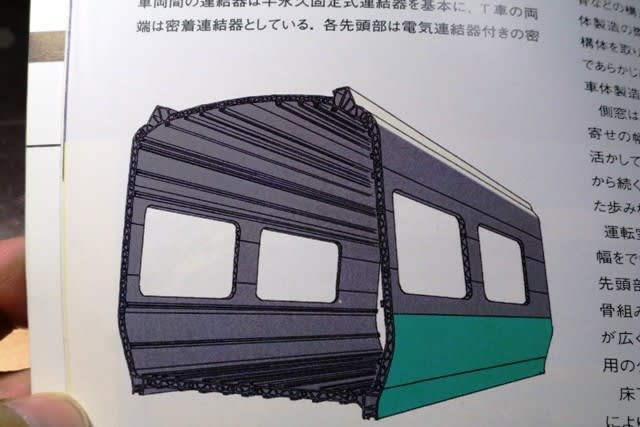

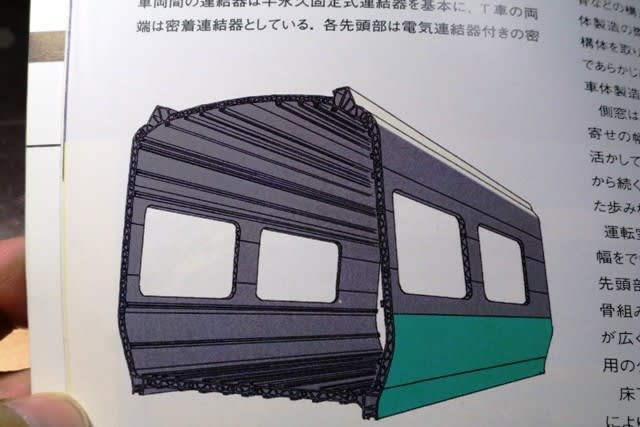

登場時の紹介記事に断面構造図があったので、これを見ながら検討しているのですがイマイチ決定打がない状況。“ネコ耳”どうしましょう??

(「鉄道ファン」1997年11月号 P.10より)

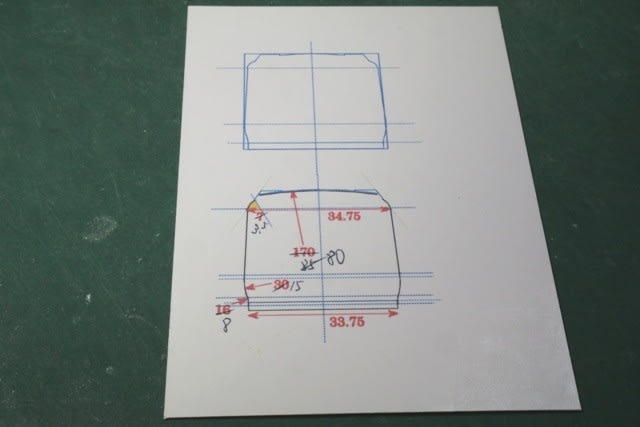

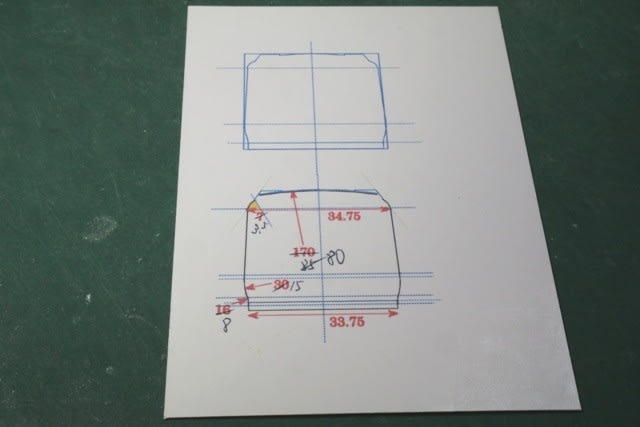

とりあえず形式図を参考に断面図を起こしました。これをベースにもう少し構造を検討しようと思います。

次に②の前頭部形状です。鋼体部分はある程度3次曲面でも、パテ盛って削って・・・とやっていけば出来るはずですが、3次曲面の運転台窓をどうするか。。

これは意外と簡単に解決できました。某ハンズで入手した直径120mmの「透明半球」。素材はPETで少々お高めですが、安価な塩ビのものよりも平面性が良いです。水平まわりの半径が良さげな部分を切り取って・・・

正確に寸法合わせてはいないけど雰囲気はOK!

最後に③側窓。一見なんてことなさそうですが、試作してみたところ意外と大変でした。

実車を観察すると、ガラス面はシーリング材とともに外板とほぼツライチです。コーナーのRは、外板はそれなり(推定R=65mm位)なのに対し内側のガラスは極めて小さく、真四角のまましらばっくれるか、わずかに角を落とすか迷うところです。

(この写真も同種のボディを持つE257系(あずさ・かいじ)のもの)

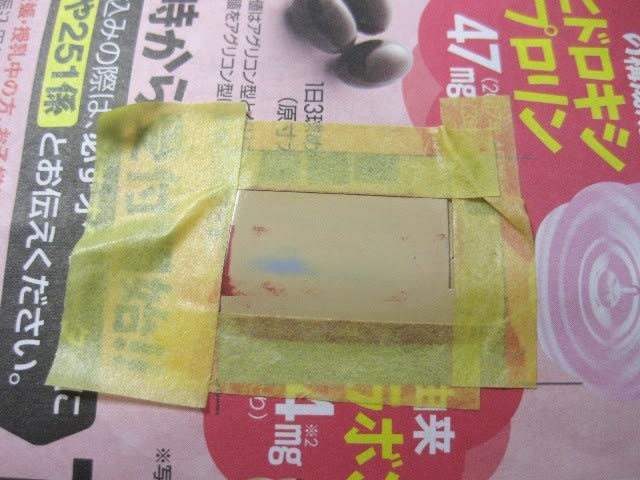

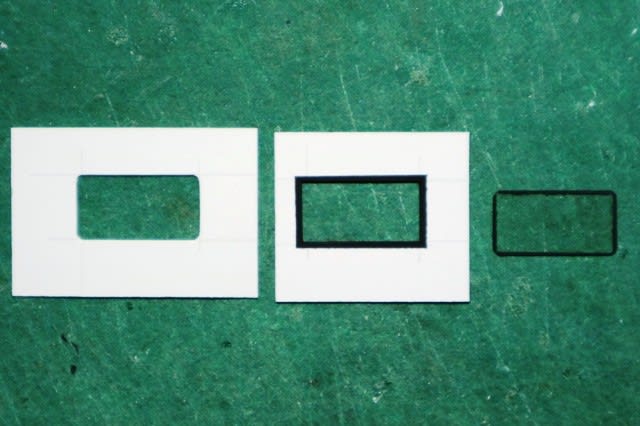

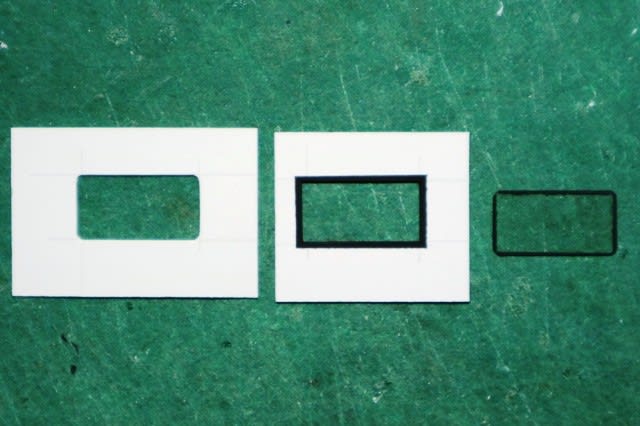

試作品としてはこんな構成にしてみました。左が外板で四隅はR=1mmの丸刀で抜いてあります。中央は内貼りで、外板よりも各辺0.5mmずつ小さく切り抜き、四隅は直角のままで周囲を黒塗装しています。右はガラス(エコーのポリカ製)で、四隅は外板に合わせたRをつけ、窓部分をマスキングしてフチを黒塗装。このマスキングの四隅はほんのわずかにカットして小さなRがついているように見せています。

3枚を重ねて組み立てたものがこちら。なかなかいい雰囲気ではあるのですが、いかんせん手間がかかりすぎな上に窓縁に塗った黒塗料(タミヤスプレー)もすぐ剥げそうです。窓縁の塗装をやめて内貼りの黒だけでも見え方は変わらないような気もしますが、接着剤を綺麗につけないと見苦しくなりそうです。セメダインスーパーXクリアの点付けでも見苦しくならないかなど、今少し研究してみたいと思います。

一応、台車なども逐次買い足しているので、できれば年内に1編成仕立ててみたいところですが、どうなりますやら。

ちなみに、塗装もオリジナルの「いなほ塗装」は手間がかかるので、簡便さと“映え”を狙ってハマナス色の1色塗りにしようと思っています。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

まだフィニッシュが少し残っていますが、なかなか手に付きません。。

こういう時こそ浮気ダー!

という気にもならず、今年中にもう1本、レイアウトでガンガン走らせて楽しい特急車を作りたいなあ・・・と思ってロックオンしているE653系の「作り方」を少し研究してみることにしました。え、それこそ立派な浮気案件ではないかと??いやいや、それ、見解の相違ちゅうやつですよーww

こちらがターゲット。正確にはE653系1000番台ですね。常磐線から羽越線に転じて「いなほ」として活躍中の車両です。既報のとおり、出張ついでに酒田駅でひと通り模型化に必要な写真は撮影済み。図面も入手しています。なんとなれば水カツに里帰りしているやつを追いかけて細部を観察できなくもなし・・・などなど、製作に当たってのハードルは低い状況です。

ただ、情報が揃っていれば作りやすいかといえばそうでないことは皆さまもご存じのとおり。このクルマをざっと見るに、およそ次のような点がネックとなりそうです。

①複雑な車体断面

②複雑な前頭部

③シンプル過ぎて逆に作りにくい側窓

まず①から。車体裾は台枠部が垂直で、その上部から激しくS字カーブを描いています。平成版モハ62であります。しかしこれはまだいい。ペーパーでもうまくやればこのくらいの曲線は作り出せます。

(この写真は同種のボディを持つE257系(あずさ・かいじ)のもの)

屋根肩部分。これがクセ者です。Rの上に補強とランボードと雨樋を兼ねた“ネコ耳”状の「立ち上がり」部分があります。この写真ではわかりにくいですが、天頂部分の屋根カーブと肩のカーブがどうも連続していないように見え、いわゆる1枚もののヒラキとして車体が設計できるのか疑問が残ります。厳密にいえば肩のRも単一円ではなく、なにやら微妙な3円弧ぐらいの複合カーブになっているように見えます。(まあそこまで再現する気はないですけど・・・)

登場時の紹介記事に断面構造図があったので、これを見ながら検討しているのですがイマイチ決定打がない状況。“ネコ耳”どうしましょう??

(「鉄道ファン」1997年11月号 P.10より)

とりあえず形式図を参考に断面図を起こしました。これをベースにもう少し構造を検討しようと思います。

次に②の前頭部形状です。鋼体部分はある程度3次曲面でも、パテ盛って削って・・・とやっていけば出来るはずですが、3次曲面の運転台窓をどうするか。。

これは意外と簡単に解決できました。某ハンズで入手した直径120mmの「透明半球」。素材はPETで少々お高めですが、安価な塩ビのものよりも平面性が良いです。水平まわりの半径が良さげな部分を切り取って・・・

正確に寸法合わせてはいないけど雰囲気はOK!

最後に③側窓。一見なんてことなさそうですが、試作してみたところ意外と大変でした。

実車を観察すると、ガラス面はシーリング材とともに外板とほぼツライチです。コーナーのRは、外板はそれなり(推定R=65mm位)なのに対し内側のガラスは極めて小さく、真四角のまましらばっくれるか、わずかに角を落とすか迷うところです。

(この写真も同種のボディを持つE257系(あずさ・かいじ)のもの)

試作品としてはこんな構成にしてみました。左が外板で四隅はR=1mmの丸刀で抜いてあります。中央は内貼りで、外板よりも各辺0.5mmずつ小さく切り抜き、四隅は直角のままで周囲を黒塗装しています。右はガラス(エコーのポリカ製)で、四隅は外板に合わせたRをつけ、窓部分をマスキングしてフチを黒塗装。このマスキングの四隅はほんのわずかにカットして小さなRがついているように見せています。

3枚を重ねて組み立てたものがこちら。なかなかいい雰囲気ではあるのですが、いかんせん手間がかかりすぎな上に窓縁に塗った黒塗料(タミヤスプレー)もすぐ剥げそうです。窓縁の塗装をやめて内貼りの黒だけでも見え方は変わらないような気もしますが、接着剤を綺麗につけないと見苦しくなりそうです。セメダインスーパーXクリアの点付けでも見苦しくならないかなど、今少し研究してみたいと思います。

一応、台車なども逐次買い足しているので、できれば年内に1編成仕立ててみたいところですが、どうなりますやら。

ちなみに、塗装もオリジナルの「いなほ塗装」は手間がかかるので、簡便さと“映え”を狙ってハマナス色の1色塗りにしようと思っています。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村