床下機器がひと通り揃ったので台車ともども塗装します。

実車の下回りは黒ではなくライトグレーです。高速試験車らしい華やかさを強調するため、今回はタミヤのエアモデル用塗料のラインナップから「ライトゴーストグレイ」(AS-26)を選び、より明るい感じに仕上げることにしました。色あいは青みがかった明るい艶消しグレーで、画像だと差が出にくいですが、ウォームグレー系のカツミの床下機器と比較してみると少し違うのがおわかりいただけますでしょうか。台車は中間車に履かせるDT39で、車体に干渉しないよう、枕バネ以外の上部を1mmほど削りました。

両先頭車に使用するDT42です。別パーツとなっているボルスタアンカを取り付けた状態ですが、車体と仮に組み合わせてみたところ、幅、高さともオーバー気味だったので、いったん外して削ることにしました。なお、車体が軽めなので集電シュー(車軸集電)を取り付けてあります。

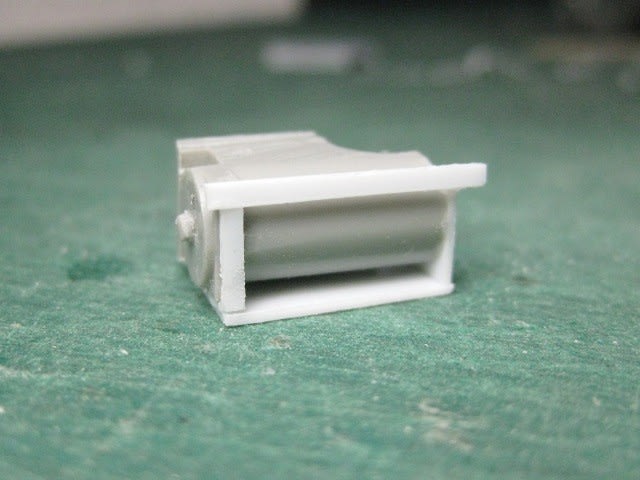

ボルスタアンカの加工の様子です。奥がオリジナル、手前が削った後で、中央にある本体取付用の突起と、左側のボルスタアンカ受けの上部をそれぞれ1mm程度削っています。

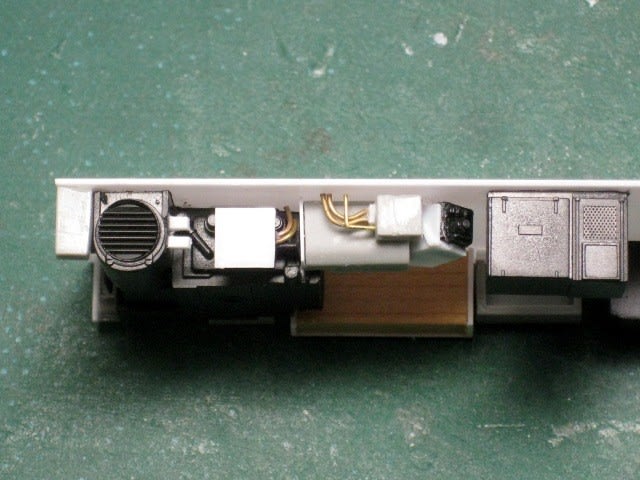

床板と台車を別々に塗装し再度組み立てたところです。モーターは同じ色だと返って目立つので暗めのグレーにしてあります。動力台車にも集電シューを取り付け済み。

中間車M2の車体を被せてみました。台車とのクリアランスが確保されています。モーターは目論見どおり隠れてくれました。

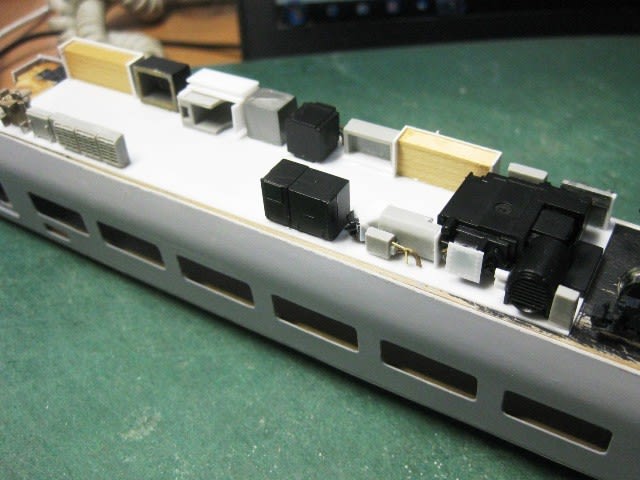

続いてMc1とMc3の連接部分を作りますが試験的にMc3を先行します。本体は厚さと強度がちょうど良い感じだったのでカツミの近鉄30000系用床下機器の端材を使用。幅10mm×長さ約30mmに切り出し、センターピン部分は2段重ねにしてφ5mmの穴を開けてあります。金属板はMcへ給電するための集電板で、先端部分がセンターピンの頭に接触するように折り曲げ、本体と一緒に床板に共止めしてあります。

集電板で受けた電気は取付ネジを介して床下に引き込み、床下機器やウェイトのすき間に落とし込んだビニールコードで前頭部へ送ります。

前頭側台車の脇から再び床上へ引き込みます。

床上はこんな感じで、左が前頭側台車のセンターピンに直結した接点、右側が連接側台車から引いてきた接点となります。接点はいずれもラグ端子をL字に折り曲げたもの。

実際に連結してみましょう。Mc側をM側に乗せ掛けた状態です。接点がセンターピンの頭に当たっているのがわかるかと思います。最初、M2と同じように床下から台車ボルスタの上に接点を当てようかとも思ったのですが、金属床のM2と違って木製床では十分なクリアランスが取れないため、このような方法になりました。

Mc3の車体を被せて試運転。S字カーブも快調に通過することが確認できたので、同じ方法でMc1も作っていきたいと思います。ちなみにまだLEDが仕込めていないため、問題なく給電できているかは未確認。(汗)

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

実車の下回りは黒ではなくライトグレーです。高速試験車らしい華やかさを強調するため、今回はタミヤのエアモデル用塗料のラインナップから「ライトゴーストグレイ」(AS-26)を選び、より明るい感じに仕上げることにしました。色あいは青みがかった明るい艶消しグレーで、画像だと差が出にくいですが、ウォームグレー系のカツミの床下機器と比較してみると少し違うのがおわかりいただけますでしょうか。台車は中間車に履かせるDT39で、車体に干渉しないよう、枕バネ以外の上部を1mmほど削りました。

両先頭車に使用するDT42です。別パーツとなっているボルスタアンカを取り付けた状態ですが、車体と仮に組み合わせてみたところ、幅、高さともオーバー気味だったので、いったん外して削ることにしました。なお、車体が軽めなので集電シュー(車軸集電)を取り付けてあります。

ボルスタアンカの加工の様子です。奥がオリジナル、手前が削った後で、中央にある本体取付用の突起と、左側のボルスタアンカ受けの上部をそれぞれ1mm程度削っています。

床板と台車を別々に塗装し再度組み立てたところです。モーターは同じ色だと返って目立つので暗めのグレーにしてあります。動力台車にも集電シューを取り付け済み。

中間車M2の車体を被せてみました。台車とのクリアランスが確保されています。モーターは目論見どおり隠れてくれました。

続いてMc1とMc3の連接部分を作りますが試験的にMc3を先行します。本体は厚さと強度がちょうど良い感じだったのでカツミの近鉄30000系用床下機器の端材を使用。幅10mm×長さ約30mmに切り出し、センターピン部分は2段重ねにしてφ5mmの穴を開けてあります。金属板はMcへ給電するための集電板で、先端部分がセンターピンの頭に接触するように折り曲げ、本体と一緒に床板に共止めしてあります。

集電板で受けた電気は取付ネジを介して床下に引き込み、床下機器やウェイトのすき間に落とし込んだビニールコードで前頭部へ送ります。

前頭側台車の脇から再び床上へ引き込みます。

床上はこんな感じで、左が前頭側台車のセンターピンに直結した接点、右側が連接側台車から引いてきた接点となります。接点はいずれもラグ端子をL字に折り曲げたもの。

実際に連結してみましょう。Mc側をM側に乗せ掛けた状態です。接点がセンターピンの頭に当たっているのがわかるかと思います。最初、M2と同じように床下から台車ボルスタの上に接点を当てようかとも思ったのですが、金属床のM2と違って木製床では十分なクリアランスが取れないため、このような方法になりました。

Mc3の車体を被せて試運転。S字カーブも快調に通過することが確認できたので、同じ方法でMc1も作っていきたいと思います。ちなみにまだLEDが仕込めていないため、問題なく給電できているかは未確認。(汗)

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村