こんにちは。

しばらくヤボ用が重なって更新できませんでしたm(_._)m

ここしばらく雨模様で、今日やっと晴れたので、0系の塗装にとりかかりました。

まずは微細な傷などをパテで補修。

屋根のコーナーは、こちらの思い入れと裏腹にうまく決まらなかった部分で、パテで穴埋めして乾燥させておいたものを同じく補修。

36形食堂車は、間違って換気ルーバーが1ヶ所多く取り付けていることに気づき、点検フタとともに剥ぎ取りました。

他にエラーはないか実車の写真と見比べていたら、パンタ周辺のルーバーの配置が微妙に違っているのに気づきました。模型は広田尚敬氏の写真集を参考にしたもので、中央の横長のルーバーは2本ある上屋根の切れ目の右側のラインと一致しています。これは他の偶数車(パンタ付車)と同じ配置です。

ところが、リニア・鉄道館の36形ではこのようになっていて、右側のルーバーは上屋根の切れ目よりだいぶ右へ離れて付いていることがわかります。また、パンタ下の低屋根部分のルーバーのパターンも微妙に異なっています。

詳細はわかりませんが、広田氏の写真は36-6という初期製造車、リニア・鉄道館の保存車は36-84という大窓グループの最終期製造車なので、おそらく製造時期の違いであろうと解釈し、この部分は修正しないことにしました。

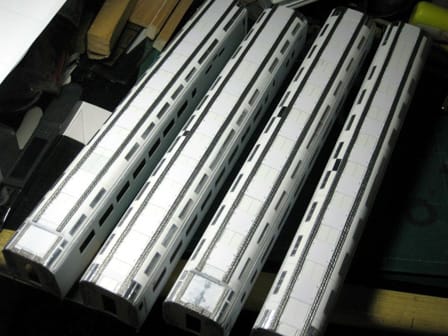

今日は時間の関係でクリームまで塗ります。GMのNo.21「小田急アイボリー(現アイボリーA)」で、クリーム10号近似色とされているものです。ルーバーやランボードのディティールが潰れないよう、屋根をマスキングしています。

一応、4両塗れました。ただ、何となくムラや下地の“透け”が見られるので、もうひと吹きしたいのですが、90mℓ缶はあっという間に空っぽになってしまったので、もう1本手に入れるまでしばらく乾燥させることにします。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

しばらくヤボ用が重なって更新できませんでしたm(_._)m

ここしばらく雨模様で、今日やっと晴れたので、0系の塗装にとりかかりました。

まずは微細な傷などをパテで補修。

屋根のコーナーは、こちらの思い入れと裏腹にうまく決まらなかった部分で、パテで穴埋めして乾燥させておいたものを同じく補修。

36形食堂車は、間違って換気ルーバーが1ヶ所多く取り付けていることに気づき、点検フタとともに剥ぎ取りました。

他にエラーはないか実車の写真と見比べていたら、パンタ周辺のルーバーの配置が微妙に違っているのに気づきました。模型は広田尚敬氏の写真集を参考にしたもので、中央の横長のルーバーは2本ある上屋根の切れ目の右側のラインと一致しています。これは他の偶数車(パンタ付車)と同じ配置です。

ところが、リニア・鉄道館の36形ではこのようになっていて、右側のルーバーは上屋根の切れ目よりだいぶ右へ離れて付いていることがわかります。また、パンタ下の低屋根部分のルーバーのパターンも微妙に異なっています。

詳細はわかりませんが、広田氏の写真は36-6という初期製造車、リニア・鉄道館の保存車は36-84という大窓グループの最終期製造車なので、おそらく製造時期の違いであろうと解釈し、この部分は修正しないことにしました。

今日は時間の関係でクリームまで塗ります。GMのNo.21「小田急アイボリー(現アイボリーA)」で、クリーム10号近似色とされているものです。ルーバーやランボードのディティールが潰れないよう、屋根をマスキングしています。

一応、4両塗れました。ただ、何となくムラや下地の“透け”が見られるので、もうひと吹きしたいのですが、90mℓ缶はあっという間に空っぽになってしまったので、もう1本手に入れるまでしばらく乾燥させることにします。

よろしければ1クリックお願いします。