こんにちは。

gooでは最近ブログ画面に入ると、こんなものが表示されるようになりました。

「去年の今頃何してた?」と題して、1年前にどんな画像をUPしていたかが表示されるというサービス。

○○ちゃん1年前はこんなにちっちゃかったんだー、などと家族でワイワイやるのにはいいかも知れませんが、浮気モデラーにとってこれほど残酷というか、余計なお世話的サービスはありませぬぞ(ムッ!)

上の写真を見るがよい。

どうやらEF13を作っているらしいが、1年たった今日も同じ状態で転がってるわい。

一番右にちょこっと写ってるのはクモユニ82?

これだって、塗装してパンタをのせたなんて記憶はまったくナシ!

とまあ暑さに便乗して逆切れしても始まらないので、なんとか完成へ向けて低空飛行を続けている0系に話を戻しましょう。

で、のっけから失敗談。

残っていた27形と36形の屋根に空調の点検フタを接着するのですが、鉄筆でボルトを押し出すのを忘れて3枚ほど貼ってしまいました。

この紙は層が分離しやすくうまく剥がせないので、諦めてボンドを垂らして突起を作ることにしました。ちょっとオーバースケールですが、何もないスベスベよりはまし、といったところです。

2両分の点検フタを貼り終えたところ。

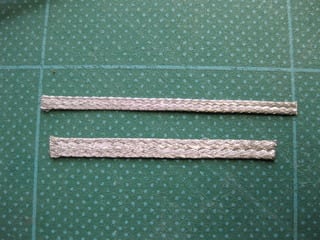

写真はありませんが、このあと、平編銅線のランボードを貼り込んでいます。

パンタ周りは造形村の0系になるべく似せて作ります。

一段低くなった屋根部分に鉄筆で分割線を彫り込んだところです。

パンタ周りにもランボードがつくので、平編銅線を短く切って貼り付けます。

このくらい短いと編みがほぐれやすくなるので、瞬間接着剤を全体にしみ込ませて作業しました。まるで金属帯板のようにカチカチになります。

そして最大の難関、両肩につく換気ルーバーづくりに入ります。

キレンジャー(4001号軌道試験車)で試したアルミテープを使った方法で作りますが、スジが綺麗に揃うよう、若干の工夫をすることにしました。

まずは、スジの間隔と幅を揃えるための「案内ガイド」を作ってみました。

これを使えば、確かに規則正しいスジは彫れるのですが、いかんせん手作業で一本一本引いていく作業は、冷房の効いた部屋の中でも無理があることがわかり、早々に諦めました。

代わりに試したのは、何度かトライして諦めかけていた波板でプレスする方法です。

手で押すだけでは力が均等にかからず、また十分な圧力もかけられないのがうまくいかない原因ではないかと考え、またまた自家製のプレス器を作ることにしました。

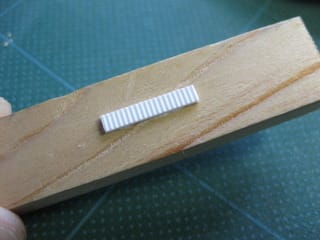

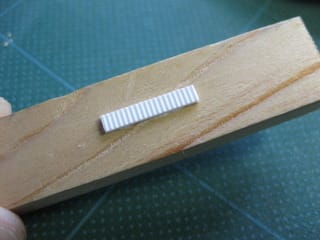

まず5センチ程度に切ったヒノキ材を2本用意します。

一方にクッション用の薄いゴムを貼り付け・・・

プレス型はお馴染みエバーグリーンの波板(ピッチ0.75)です。

山がナマってきた時のための替え刃も含めて3本作りました。

これをもう一方のヒノキ材に貼ります。

刃の交換のためにすぐ剥がせるよう、木工用ボンドで貼ってあります。

ゴムマットの上に位置決めガイドを貼り、2本の角材をガムテープで留めてホチキス状にします。

そしてここがキーポイント。十分な圧力をかけるためにCクランプを使います。

強すぎず弱すぎず、何度か練習しながらベストの力加減を探ります。

あまり力をかけすぎると、このように無用な"ゆがみ"が出てしまいます。

うまくプレスできたらφ10mmの半丸棒のウマに載せて指でカーブをつけ、カッターで周囲を切り取ります。

こんな感じでできればOK!

裏紙を静かに剥がさないと曲がってしまうので注意が必要です。

これは縦スリットなので海側の屋根に貼ります。

鉄筆で引いた方がシャープな線は出るようですが、このカイカンには勝てません。。

かくしてまた、怪しいプレス器が増えました。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

gooでは最近ブログ画面に入ると、こんなものが表示されるようになりました。

「去年の今頃何してた?」と題して、1年前にどんな画像をUPしていたかが表示されるというサービス。

○○ちゃん1年前はこんなにちっちゃかったんだー、などと家族でワイワイやるのにはいいかも知れませんが、浮気モデラーにとってこれほど残酷というか、余計なお世話的サービスはありませぬぞ(ムッ!)

上の写真を見るがよい。

どうやらEF13を作っているらしいが、1年たった今日も同じ状態で転がってるわい。

一番右にちょこっと写ってるのはクモユニ82?

これだって、塗装してパンタをのせたなんて記憶はまったくナシ!

とまあ暑さに便乗して逆切れしても始まらないので、なんとか完成へ向けて低空飛行を続けている0系に話を戻しましょう。

で、のっけから失敗談。

残っていた27形と36形の屋根に空調の点検フタを接着するのですが、鉄筆でボルトを押し出すのを忘れて3枚ほど貼ってしまいました。

この紙は層が分離しやすくうまく剥がせないので、諦めてボンドを垂らして突起を作ることにしました。ちょっとオーバースケールですが、何もないスベスベよりはまし、といったところです。

2両分の点検フタを貼り終えたところ。

写真はありませんが、このあと、平編銅線のランボードを貼り込んでいます。

パンタ周りは造形村の0系になるべく似せて作ります。

一段低くなった屋根部分に鉄筆で分割線を彫り込んだところです。

パンタ周りにもランボードがつくので、平編銅線を短く切って貼り付けます。

このくらい短いと編みがほぐれやすくなるので、瞬間接着剤を全体にしみ込ませて作業しました。まるで金属帯板のようにカチカチになります。

そして最大の難関、両肩につく換気ルーバーづくりに入ります。

キレンジャー(4001号軌道試験車)で試したアルミテープを使った方法で作りますが、スジが綺麗に揃うよう、若干の工夫をすることにしました。

まずは、スジの間隔と幅を揃えるための「案内ガイド」を作ってみました。

これを使えば、確かに規則正しいスジは彫れるのですが、いかんせん手作業で一本一本引いていく作業は、冷房の効いた部屋の中でも無理があることがわかり、早々に諦めました。

代わりに試したのは、何度かトライして諦めかけていた波板でプレスする方法です。

手で押すだけでは力が均等にかからず、また十分な圧力もかけられないのがうまくいかない原因ではないかと考え、またまた自家製のプレス器を作ることにしました。

まず5センチ程度に切ったヒノキ材を2本用意します。

一方にクッション用の薄いゴムを貼り付け・・・

プレス型はお馴染みエバーグリーンの波板(ピッチ0.75)です。

山がナマってきた時のための替え刃も含めて3本作りました。

これをもう一方のヒノキ材に貼ります。

刃の交換のためにすぐ剥がせるよう、木工用ボンドで貼ってあります。

ゴムマットの上に位置決めガイドを貼り、2本の角材をガムテープで留めてホチキス状にします。

そしてここがキーポイント。十分な圧力をかけるためにCクランプを使います。

強すぎず弱すぎず、何度か練習しながらベストの力加減を探ります。

あまり力をかけすぎると、このように無用な"ゆがみ"が出てしまいます。

うまくプレスできたらφ10mmの半丸棒のウマに載せて指でカーブをつけ、カッターで周囲を切り取ります。

こんな感じでできればOK!

裏紙を静かに剥がさないと曲がってしまうので注意が必要です。

これは縦スリットなので海側の屋根に貼ります。

鉄筆で引いた方がシャープな線は出るようですが、このカイカンには勝てません。。

かくしてまた、怪しいプレス器が増えました。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村