伊豆大島にとって特別な日である“11月21日”に、大事な講演会が伊豆大島ジオパークの主催で開催されました。

(11月21日は、35年前の割れ目噴火+全島民避難の日です)

私はこの日ツアーの予定だったのですが、雨で翌日に延期になったため、聞きに行ってきました!

会場には、たくさんの人が来ていました。

(参加人数99名だったとのこと)

最初の講演は、富士山科学研究所所長の藤井先生。4年前まで噴火予知連の会長だった方です。

35年前の噴火の際、1ヶ月島に滞在していたという藤井先生のお話は、臨場感があって、かなり引きつけられました。

たとえば下の写真。

これは「ヘリから見たら、火口の中にドーム状噴泉ができ、それが弾けてしぶきが上がった」時に撮ったものだそうです。

実は私、スライド左下の写真をハワイの写真絵本で見たことがあり、それが印象に残っていたので、同じことが伊豆大島の火口でも起こっていたのを知って驚きました(ハワイでだけ見られるものかと思っていました💦)。

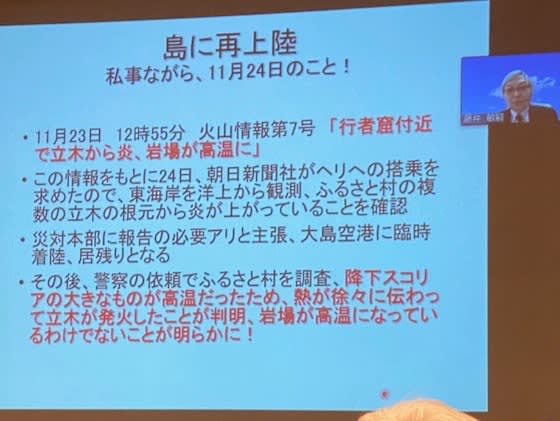

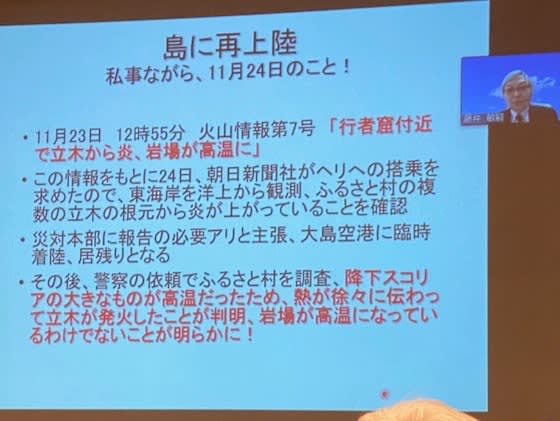

「一度東京に帰り、島に戻ったら、東海岸から白い煙が上がっているという情報が入り、現地に調べに行ったら、大きめのスコリア(マグマのしぶき)がまだ冷えておらず、その熱で木が燃えて白煙が上がっていた」というお話もありました。

水蒸気爆発が起きたらご自身の身に危険があるかもしれないのに、現場に調査に行くってすごいです。こういう研究者の方々の命がけの調査の積み重ねで、少しずつ色々なことが「わかっていった」のだなぁと思いました。

溶岩がまだ火口を埋めていた時期の、ヘリからの映像もありました。

噴火が終わり、マグマが地下に戻ったことで1年後に火口が凹んで、今はこんな風に見えます。(2019年に御蔵島行きのヘリに乗った私が、だいたい同じ方向から撮影した写真)

刻々と姿を変える火山…やっぱり火山は生き物だなぁ〜と感じます。

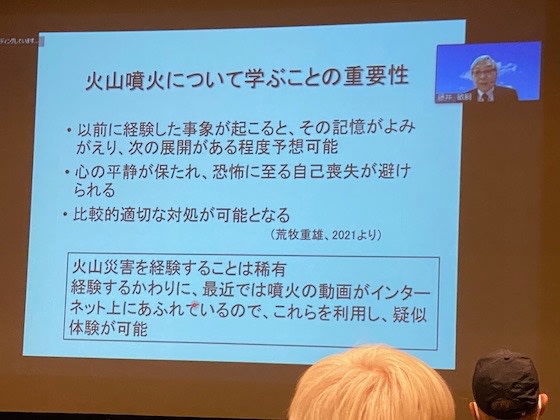

火山観測が進歩し、噴火の始まりはある程度予測できるかもしれないけれど、その噴火がどう推移していくのかの予想は、とても難しいとのこと。

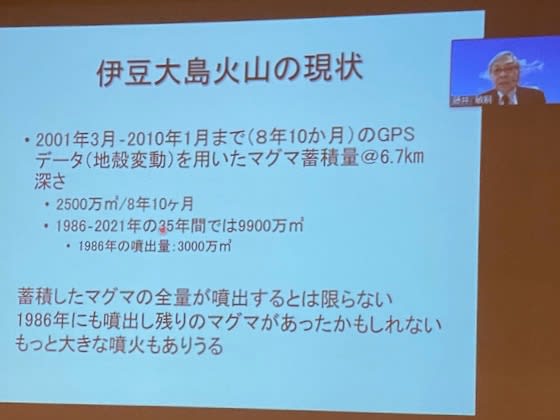

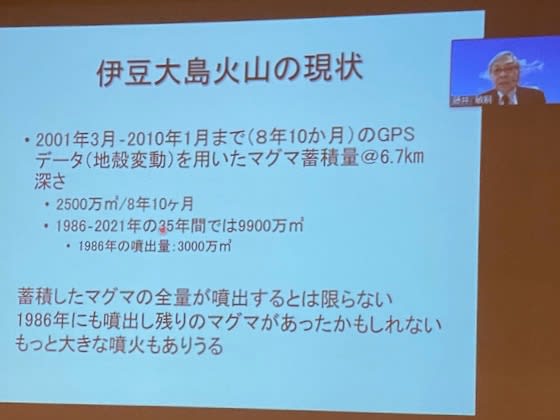

35年前の噴火で出てきたマグマの量の3倍以上が、すでに地下に溜まっているそう。

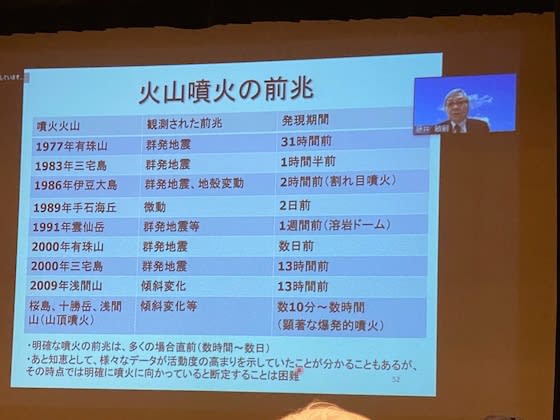

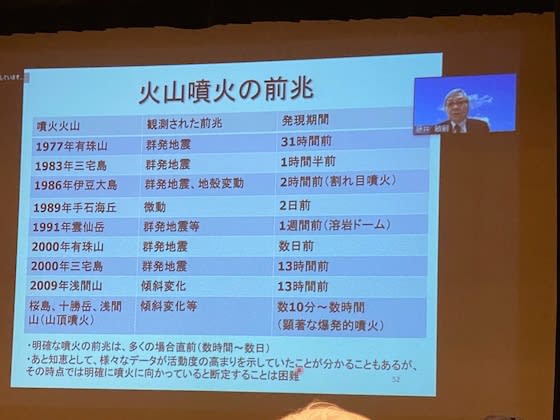

そして前兆を捉えてから数時間〜数日で、噴火に到ることが多いとのこと。

(数時間は勘弁してほしいです💦)

噴火推移は実に多様で、わからないことも多い。

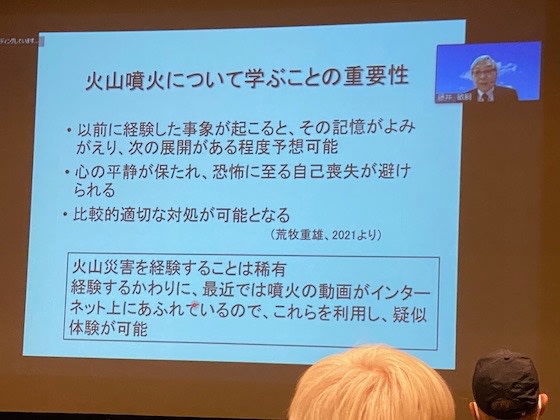

それでも、火山のことを日頃から学び備えることで、ただ怖がるだけではなく、噴火災害を乗り越える力になる…

というお話でした。

そして2番目の講演は、大島で生まれ、35年前の噴火を体験したNHK報道局の金森大輔氏。

災害記者として活動する中で、防災よりも減災の必要性を感じるようになり、様々な仕事を展開されているとのこと。

その原点は、35年前の噴火体験であった…と語ってくれました。

自然災害は、そこで暮らす人々にとって本当に大きなダメージだけれど、同時に人も育てるんだなぁ思って、じんわり感動しました😢

この日の講演は、やがてアーカイブ配信されるそうです。

当日会場に来られなかった方は、ぜひアーカイブでご覧ください!

(伊豆大島ジオパーク事務局から案内があると思いますが、配信が始まったら私もこの場でお知らせします)

(かな)