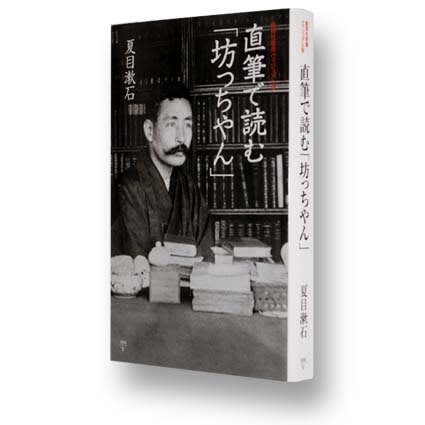

直筆で読む「ぼっちやん」

夏目漱石 著

集英社新書

夏目漱石の『坊っちやん』は、日本の近代文学の中で、最も読まれている作品だろう。今高校生以上であれば、読んでいない人の方が少ないのではないかと思う。

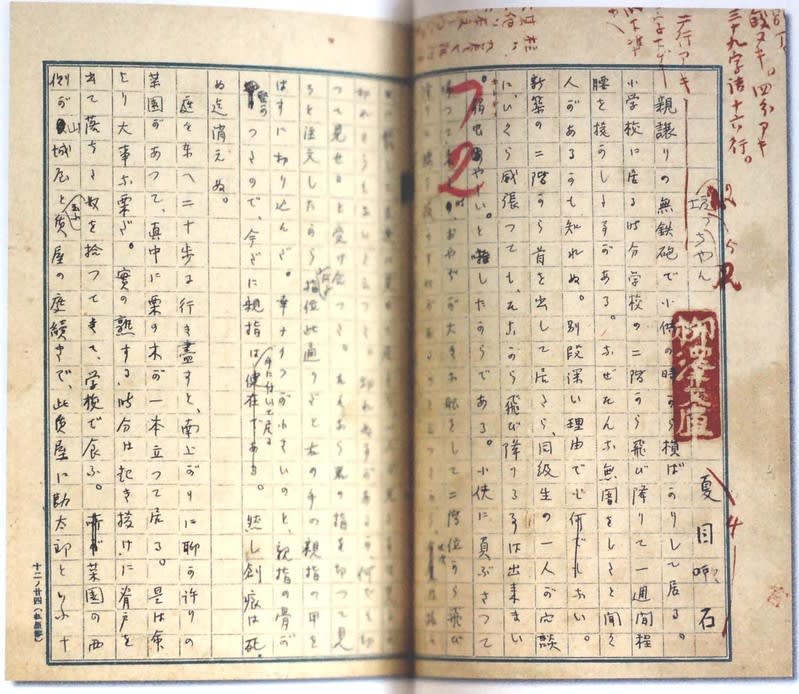

この本は、夏目漱石の自筆原稿だけで構成されていて、初めて読む人にはいささか取っ付きにくいかもしれない。

『坊っちやん』が発表されたのは、1906(明治36)年、雑誌『ホトトギス』の付録である。原稿には活字にするための指示が赤で入っている。

自筆原稿を見て初めてわかることがいくつかある。その一つはタイトルだ。

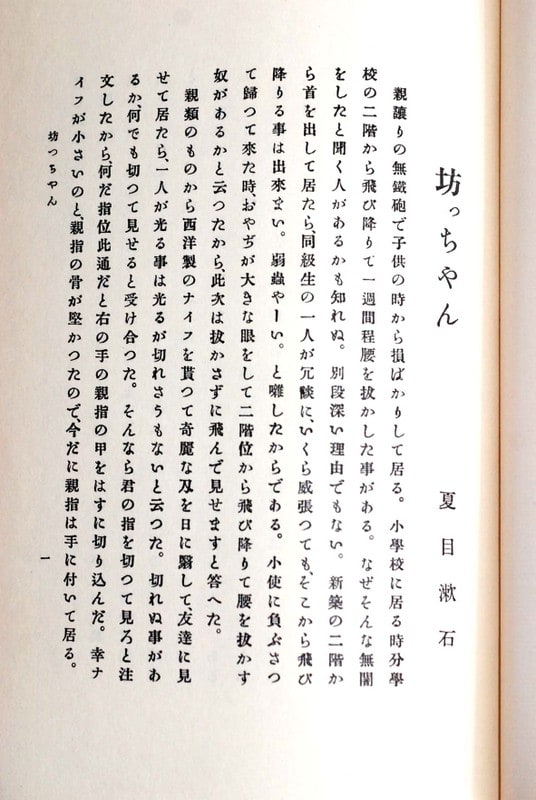

現在発売されている岩波文庫では『坊っちゃん』だが、促音を重視しなかった当時の習慣から、自筆原稿では『坊っちやん』となっている。岩波文庫は旧版がすべてナミ文字の『坊つちやん』で,1989年の改版から『坊っちゃん』となった。

『坊っちやん』は後に、『二百十日』『草枕』とともに『鶉籠(うずらかご)』として単行本になる。

『鶉籠』では原稿通り『坊っちやん』である。

もう一つ、重要な点を発見できる。

有名な冒頭部分、「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりして居る。」に「小供」という表記があり,実は漱石は、「小供」と「子供」を使い分けている、と思えることだ。

「小供」は大人の反対語であるのに対し「子供」は親に対する扱いになっている。

直筆原稿で「小供」は11回登場するが,「子供」は1回だけである。しかし『ホトトギス』では本来「小供」であるべき個所のうち2カ所、合計3カ所が「子供」になっている。

そのような漱石の意識を、『ホトトギス』は二回にわたって損ね、『鶉籠』はおそらく善意からであろうが、全面的に無視したのである。

(中略)

生原稿を直接読むということは,編集者や印刷所の手の加わった本文??たとえその手入れが善意に基づくものであっても??から漱石を奪い返す行為なのである。

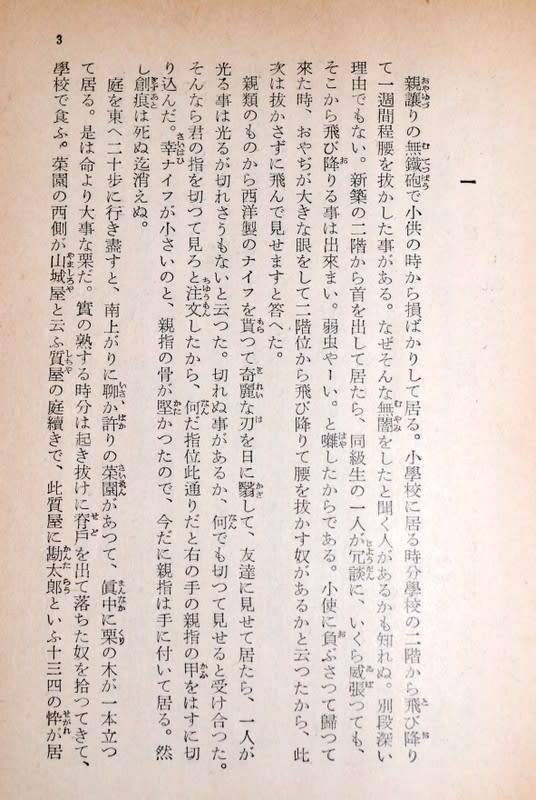

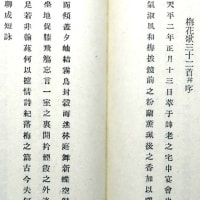

『鶉籠』の冒頭。

この個所だけでなく、すべて「子供」に統一されている。ちなみに、この『鶉籠』、誤植がけっこう多い。

岩波文庫の旧版。

『ホトトギス』を定本としているらしく、「小供」と「子供」が混在するが、上記のように漱石の使い分け意図とは異なる。

『ホトトギス』を定本として、新字・新仮名に変更した、今発売中の岩波文庫版。

読み易いかどうかはともかく、こうなってしまうと漱石の持ち味は半減する……と僕は思っている。

本にする段階で、編集者や校正者、印刷所の工員など様々な人の手が入る。それぞれの段階で、「明らかな間違い」であれば「気を利かせて」訂正することがよくある。

問題はその訂正個所が「明らかな間違い」であったかどうかである。また、誤植が見逃されたまま定本化されてしまうこともある。今回自筆原稿を見て、(活字にすることが難しい個所もあるが)用字・用法に、漱石の意図がかいま見られる部分が少なからず存在することを発見できた。

ただストーリーを追うだけならば、新字・新仮名版でも児童書でもかまわないが、作品を通じたメッセージをより多く受け取るためには、自筆原稿に近い出版は必要だと思う。

しかし、今の出版界に、売れない本を出す余裕が無いのも現状だ。

ちなみに集英社新書の「直筆で読む」シリーズは、この他に太宰治『人間失格』がある。

◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆

◆あなたの本を待っている人がいます◆

・お手持ちの原稿を本にしませんか。

・自費出版から企画出版まで。

・きっとあなたのファンが出来る本作り。

■ご相談はメールで galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで

*上のメールアドレスをコピーするか、右下の「□メール送信」をクリックしてください。

情報ありがとうございます。

さっそく、本屋にいきます。

直筆・・・背筋がゾクゾクッとします。

好きなんです直筆。

結構直筆あるよ・・・という情報で、

こないだ鎌倉文学館(弓ヶ浜)に行きました。

・・・その手前にある、ジャックと豆の木というパン屋もなかなか美味しかったです(あまりに余談)

では、

直筆フェチでしたか……。

直筆って,作家の人間性の一部が見えるようで別の楽しみがありますね。

三島由紀夫はものすごく達筆だし,安部公房は金釘流の手本のような字ですね。もっとも安部公房は、いちはやくワープロを導入して,直筆で書かなくなってしまいました。

最近の作家はみんなWordでつまんないです。

ところで,弓ケ浜(伊豆)? 由比ケ浜では?

ホンダです。

そうです、由比ケ浜です。

弓ヶ浜は、杉並区の小学6年生が移動教室で行くところでした。

失礼しました。

直筆・・フェチとまでいきませんが・・・笑・・

たった1枚の紙から、いろんなことを思いますよね。

ことに万年筆・鉛筆・・の筆跡・・・いまはどちらも使わない人が多いのですが、あの2種の文具ほど、さまざまな痕跡を残すものはないとおもいます。

弓ケ浜には長女が小学校5年の時に1年間行ってました。

とても楽しかったそうです。

健康に問題があったのではなく,担任との相性が悪くて精神的にバランスを崩してしまいそうだったもので,行かせることにしました。

万年筆は出来るだけ使うようにしているのですが,めっきり使用頻度が少なくなりましたね。

でも、常に持ち歩いてはいます。

そうそう、駒場の近代日本文学館にも,原稿が展示されていますが,ご覧になりましたか。

駒場の近代日本文学館は、行ったことがありません。これは、近いところにありますから、行かねばですね。

昔、新潟の会津八一記念館の彼の直筆、書家が何度も万年筆でメモ帳に構成案を書き記しているのを見たときに、ぞくっ・・・ここからが直筆大好きの、はじまりです。

またまた、情報、ありがとうございます。