さて、ながながとTELECASTER の蘊蓄を語ってきたので、今回、やっとゲットしたギターの説明(言い訳)にはいります。

今回ゲットした TELECASTER は、Fender M I J(Made in Japan) Traditional II 50s Telecaster(BTB)です。

市場では、一緒くたに「MIJ Traditional 50s Telecaster」という名称で販売されていますが、正式には「Traditional」と 「Traditional II」とでは、仕様が大きく異なっています。

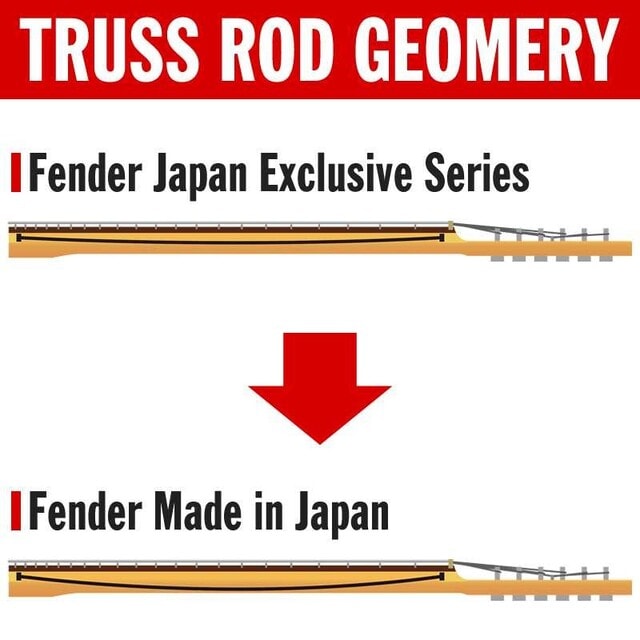

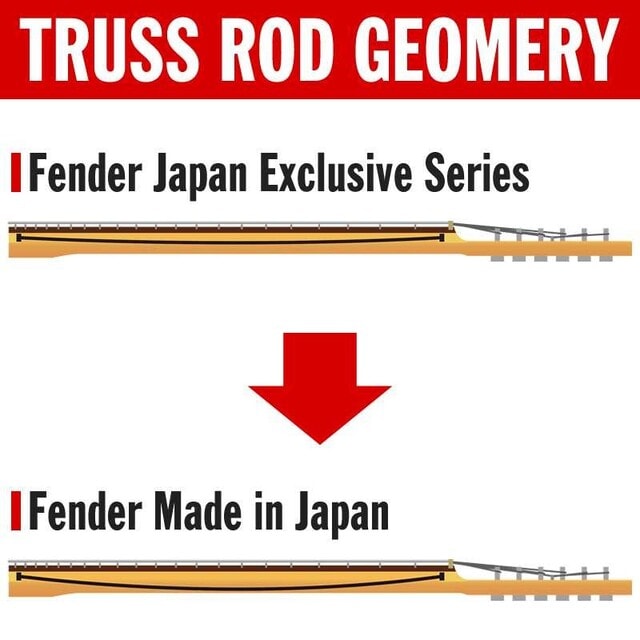

2015年に、神田商会と USA Fender との「Fender Japan」のライセンスが失効し、一時期 Fender Musical Instruments Corporation の日本支社がフェンダージャパンとほぼ同じ仕様の Japan Exclusiveシリーズを販売していた。

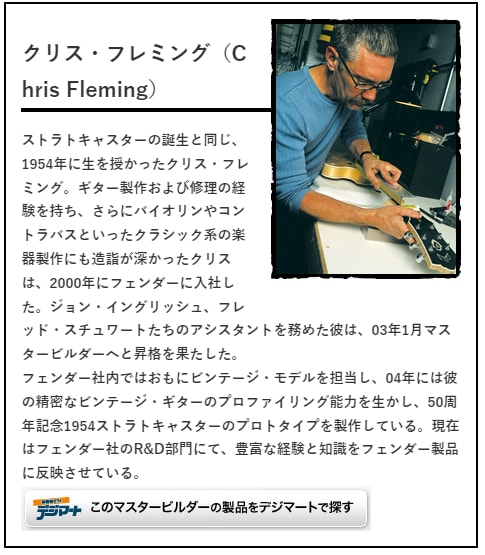

2017年に元フェンダー・カスタム・ショップ・マスター・ビルダーのクリス・フレミング監修の下に、Fender社が正式に Made in Japan シリーズとして日本の工場でギターやベースの製造をスタート。

木材やパーツの選定や製造工程にいたるまでを見直し、品質向上を図る。

具体的には、ネック内部のトラスロッドの配置方法(可動域を広く取り、トラスロッドの溝を木材で埋める際には従来のタイトボンドでなく、ニカワを使用)、指板の接着方法(熱による瞬間接着から、USA同様のファイヤーホースクランプという、消防用ホースに空気を入れ上部から圧縮する方法を採用)、フレットの打ち方(フレットと指板材の接地面積を広く取り、強度を上げるとともに、ネックがしっかり響き、鳴りを良くした)や最終セットアップなどの細部(フレットエッジの処理をより滑らかに仕上げる)をブラッシュアップさせ登場したのが Made in Japan Traditional シリーズ。

なお、製造は製造ラインのレイアウトを刷新し、職人数も増やして、引き続きダイナ楽器が長野県茅野で作っているようです。

その後、2020年3月に上級モデルの HERITAGEシリーズがデビュー。

そのデビューと時を同じくして、"VINTAGE TONES"、"TRADITIONAL LOOKS"、"AUTHENTIC SPECS"という HERITAGE のコンセプトを継承し、TRADITIONALシリーズも更にアップデート。よりヴィンテージテイストを追求するとともに、演奏性も見直したものを、以前の製品と区別して「Traditional II」と呼んでいるようです。

新しいTRADITIONALシリーズは、HERITAGEシリーズと同様に、ボディ、ピックガード、ネックとヘッドストックの形状にFender社のアーカイブ資料にある USデザインデータを採用。

オリジナルの図面を採用することで、よりヴィンテージギターが持つ"真のフェンダーらしさ"を醸し出した。また、この変更により、ピックガードなどの USリプレイスメントパーツに対応できるようになった。

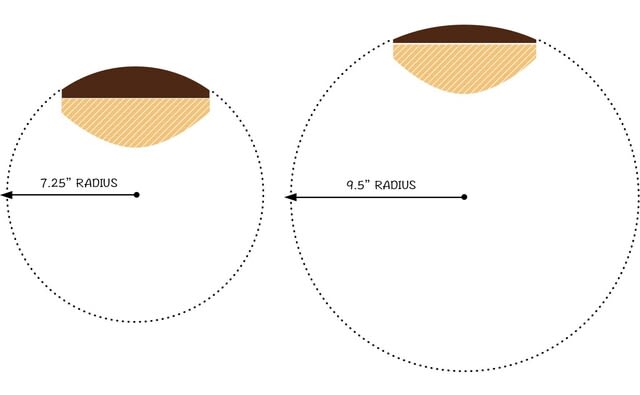

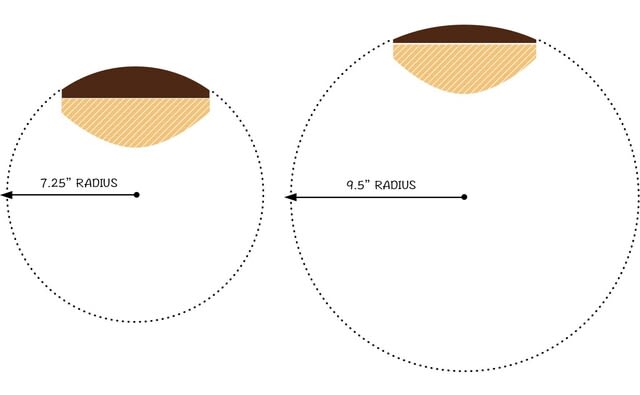

指板ラディアスが7.25から9.5へと変更され、チョーキングなどの音詰まりを軽減。ヴィンテージギターのような雰囲気を持ちながら、より現代的なプレイにも対応した弾きやすさを提供。

更に大きな変更点は、ナット幅が1.615インチ(41.02mm)となったこと。従来の1.650インチ(42mm)からやや細くなった事で手の小さな人でも握り込みやすいネックに仕上がっている。

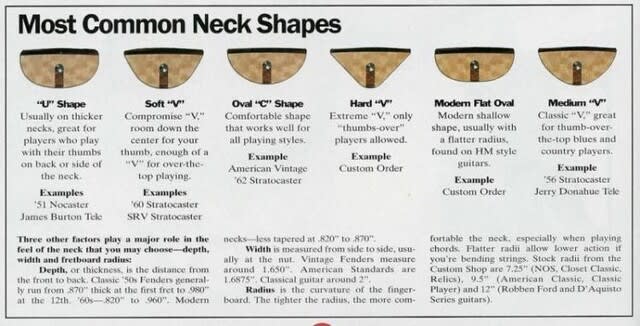

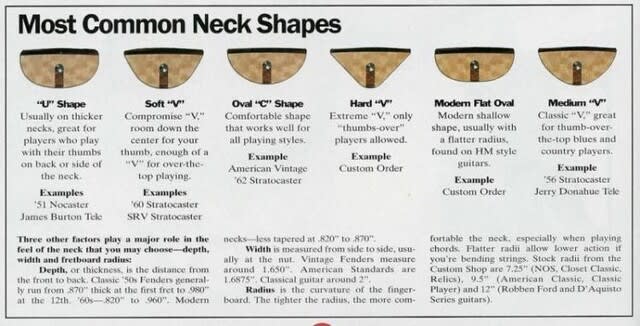

シェイプはUシェイプ。

フレットはヴィンテージタイプ(W1.99XH1.10mm)。

メイプルのネックに少しバーズアイが出ています。

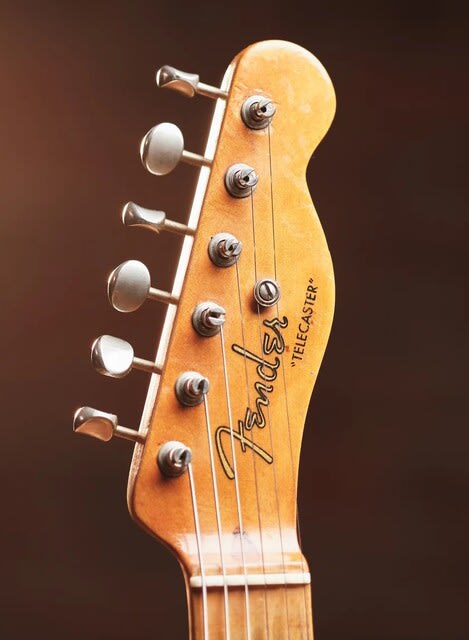

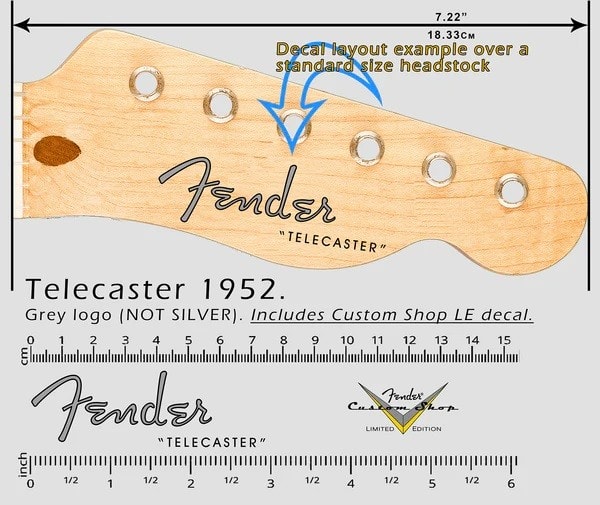

ヘッドストックのロゴデカールも旧来のモデルと違い、オリジナルのデータを採用することで、書体のニュアンスや、色合いまでを正確に再現。

また、新しいTRADITIONALシリーズでは、ロゴデカールの上にトップコートを施すことで、ロゴの耐久性も向上し、クリップチューナーなども躊躇することなく使用することができるようになった。

旧来のTRADITONALシリーズには、独自のカラーが数多く存在していたが、今回のリニューアルに伴い、カラーパレットも見直し、Lake Placid Blue、Olympic White、White Blonde、Fiesta Red、Butterscotch Blonde など、より伝統的な"フェンダーらしいカラー"の再現を重視。

サウンド面もブラッシュアップされ、新しくなった Vintage-Style Single-Coil Tele® ピックアップには、アルニコVマグネット(アルニコ II に比べ最も磁力が強い)を採用することで、よりクリアで、歯切れの良いトーンを出力することが可能。

Vintage-Style Single-Coil Tele®

その他のスペック

選択の対象から外れた Fender MEXICO PLAYER TELECASTER との比較もします。

Body Material:Basswood

「バスウッド」 アメリカ東部、北米に生育する広葉樹。 乳白色の木肌で、重量が軽い物が多い。 鳴りが良く癖の無いトーンが特徴。

廉価版のギターのボディ材として使われることが多い。この点 価格的には MIJ より廉価な PLAYER TELECASTER が Alder を使用しているのは、アメリカ現地生産の強みなのかもしれません。

そこで、バスウッドを使用した大方の Traditional 50s の重量は 3.2~3.3kgと表示されていることが多いのですが、なんと今回購入した個体は 3.7kg とずっしりと重い。

木目や節も結構見えているので、もしかしてアルダー材を間違えて使ったのじゃないかなんて淡い期待をしています(アルダーを使用した MIJ Heritage 50s Telecaster が 3.6kg~3.7kg後半の個体が多い )。

ビンテージのTELECASTER は 3.4~3.8kg あったようなので、こちらの方が実物の感触に近いのかもしれません。

Body Finish:Gloss Polyester

Neck Material:Maple

ワンピースのメイプルで結構いい木目が出ています。

Neck Finish:Gloss Urethane

Fender MEXICO PLAYER TELECASTER は、この処理が Satin Urethane Finish on Back となっていて、あのサラサラとした滑りがどうも自分としては心地よくなく、この点でも趣味に合わないところがあります。

Neck Shape:"U" Shape

Scale Length:25.5" (64.77 cm)

Number of Frets:21

Fret Size:Vintage (.078″ x .043″) W1.99XH1.10mm(JIMDUNLOP #6230)

Fender が扱っているフレットでは最も高さが低く幅も狭いタイプ。この辺評判が悪いところです。

PLAYER TELECASTER は、22 Medium Jumbo Frets (.106″ x .036″) W2.29xH1.40mm.(JIMDUNLOP #6105)となっています。より軽い力で弦を押さえることができる ミディアムジャンボは弾きやすく、サステインやトーン、そしてチョーキングの面でも優れているといわれています。この点でも PLAYER TELECASTERは、デザインよりもプレイアビリティ重視なのでしょう。

Nut Material:Bone

PLAYER TELECASTER は どういう訳か Synthetic Bone を採用しています。

Controls:Master Volume, Master Tone

Switching:3-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge and Neck Pickups, Position 3. Neck Pickup

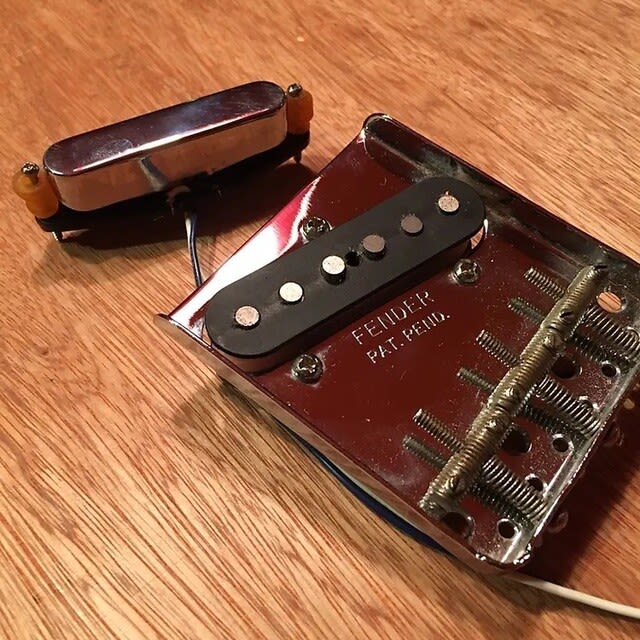

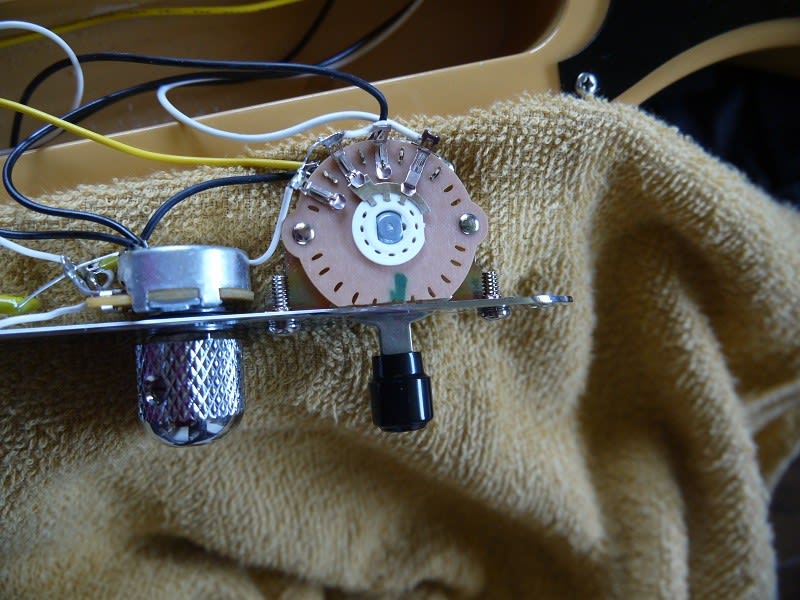

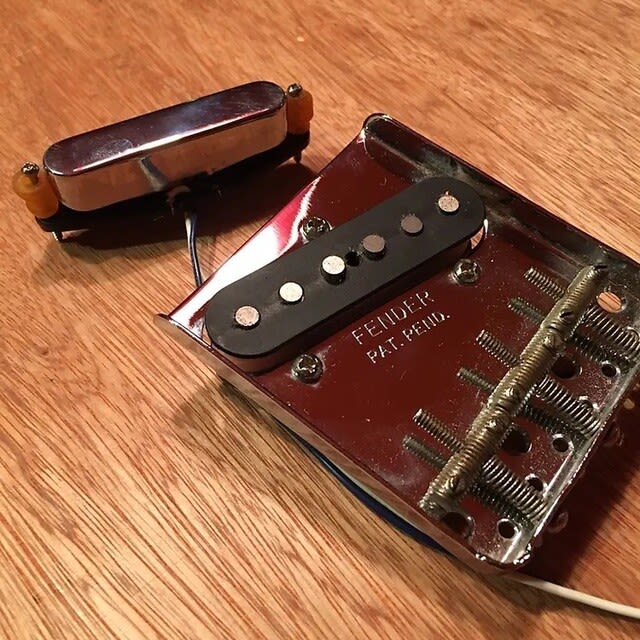

コントロールプレートを外してみました。

FENDER USA製ストラトキャスターやテレキャスターに一般的に使用されているOAK 社製のインチ規格 3WAYレバースイッチ(OAK 51992)と

CTS 2252 Aカーブ のコントロールポッドがつけられていました。

コントロールプレート、knurledノブ、スイッチとポッドだけで 市価 10,000円はする部品が使われています。この辺は USA Fender に組み込まれた影響で、部品も本国と同じものが使われるようになったということでしょう。

Bridge:3-Saddle Vintage-Style Strings-Through-Body Tele® with Brass Barrel Saddles

ピックガードを外してみた。

「Broadcaster」の後期頃のモデルから採用された、エクストラキャビティがあけられているのが分かります。

弦を留める切れ込みのないブラスサドルです。オクターブ調整がやりにくくとも、やっぱりこの形状がいいですよね。ブラスサドルは音もだいぶ違うようです。

PLAYER TELECASTERは 6-Saddle String-Through-Body Tele® with Block Steel Saddles となっていて、調整がしやすい代わりにビンテージ感が削がれています。

Tuning Machines:Vintage-Style

このクルーソンタイプのペグが素晴らしい動きをします。これが安物だとがっかりしますよね。

Pickguard:1-Ply Black

新しいTRADITIONALシリーズでは、従来の3-Ply から1-Ply にして、よりビンテージ感を醸し出したそうです。

Control Knobs:Knurled Dome

Switch Tip:Black

Neck Plate:4-Bolt

以上がゲットしたギターの仕様です。

「Traditional」と 「Traditional II」との仕様の違いを意識せず注文してしまったのですが、届いた個体は、2023年製でしたし、箱のシリアル表示に「Traditional II」と明確に記載されていたので良かったです。値引きしてある個体(旧価格表示)の中には、リニューアル前の個体が含まれている可能性があるかもしれないので注意が必要です。

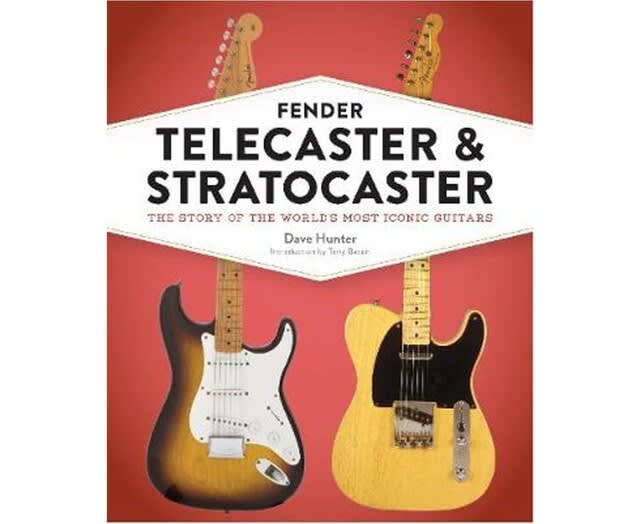

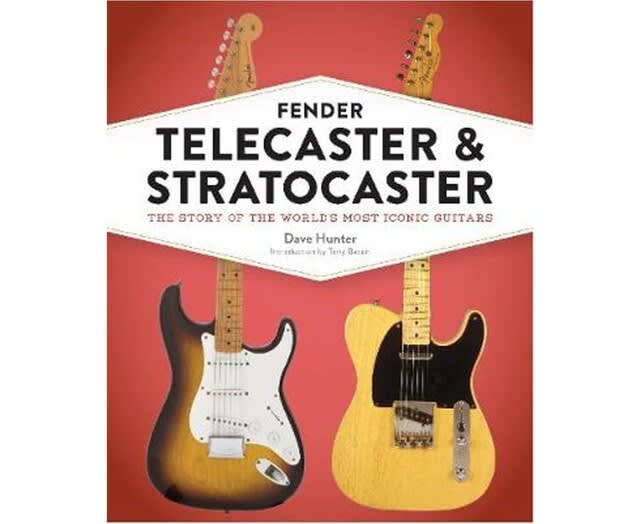

どちらも、Fender ソリッドギターの黎明期モデル。54年 Stratocasater と 52年 Telecaster のそろい踏み。

さながら Fender ミユージアムのようです。なんちゃってね。

音や、弾き心地については、後日。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11221e2e.f075ea22.11221e2f.1a29ec98/?me_id=1207052&item_id=10008143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarks%2Fcabinet%2Fnew2%2Fimgrc0063690934.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10085480&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem67000%2F66955.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c8d9b7f.33aae6f5.3c8d9b80.2f256180/?me_id=1233097&item_id=10023635&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Febisound%2Fcabinet%2Fparts%2Fsg381-07-c-l6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11221e2e.f075ea22.11221e2f.1a29ec98/?me_id=1207052&item_id=10005602&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarks%2Fcabinet%2Fnew1%2Froland-gr55sbk-a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10187815&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem153000%2F152840.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11228765.c1e66811.11228766.738b597c/?me_id=1191921&item_id=10188864&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishibashi%2Fcabinet%2Fimage2350%2F80-0717669921514_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10191478&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem159500%2F159326.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10217084&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem184000%2F183540.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/12ed7bdb.002db721.12ed7bdc.12c6d2a4/?me_id=1222192&item_id=10021567&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwestmusic%2Fcabinet%2Fbass5%2Fimg57804862.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16fc5acb.98271e3c.16fc5acc.2cb5226d/?me_id=1334705&item_id=10033706&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkurosawa-shop%2Fcabinet%2Ffender2016%2Ffen-0994912000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1309d0ba.e3917a2f.1309d0bb.9172fa78/?me_id=1215048&item_id=10058662&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgakki-genki%2Fcabinet%2Fneko15%2Fp4107840.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11dfae56.a8b3a91d.11dfae57.c3745951/?me_id=1268739&item_id=11206107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishibashi-shops%2Fcabinet%2Fimage2472%2F11-2800002238863_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34605130.1a1cf1c2.34605131.322526a0/?me_id=1411338&item_id=10065265&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikeshibu%2Fcabinet%2F170%2F760170-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f4060f.10c21341.11f40610.bda222bc/?me_id=1231262&item_id=10038597&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshimokura-gakki%2Fcabinet%2F06334282%2F06378489%2Fimgrc0090855391.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/113c352d.a004664d.113c352e.18d85b0c/?me_id=1242530&item_id=10063737&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fmiyajimusic%2Fcabinet%2Fgg%2Fka-g-061721-hk124-03.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11dfae56.a8b3a91d.11dfae57.c3745951/?me_id=1268739&item_id=11076839&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fishibashi-shops%2Fcabinet%2Fimage997%2F20-0885978483242_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11dfae56.a8b3a91d.11dfae57.c3745951/?me_id=1268739&item_id=11076839&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fishibashi-shops%2Fcabinet%2Fimage997%2F20-0885978483242_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16fc5acb.98271e3c.16fc5acc.2cb5226d/?me_id=1334705&item_id=10242719&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fkurosawa-shop%2Fcabinet%2Fmd2404eg2%2F10-ds08774858_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34605130.1a1cf1c2.34605131.322526a0/?me_id=1411338&item_id=10023726&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikeshibu%2Fcabinet%2F005%2F732005-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/13680942.98f03a7e.13680943.0e1e55f4/?me_id=1294472&item_id=10168226&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe-rockhouse%2Fcabinet%2F096%2F724096-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11228765.c1e66811.11228766.738b597c/?me_id=1191921&item_id=10151884&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishibashi%2Fcabinet%2Fip751%2F80-313752300_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11dfae56.a8b3a91d.11dfae57.c3745951/?me_id=1268739&item_id=11210471&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishibashi-shops%2Fcabinet%2Fimage2500%2F05-0bb0gpomk-6755_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)