また、家の中を狭くするものをゲットしてしまいました。

🎸 Fender Japan SVD-20CE 🎸

Fender の ギターアンプ は、既に2台(3台あったのですが、さすがに1台 hard off で売りました)持っているのですが、

Fender Frontman 15G FENDER MUSTANG I (V2)

15G は、ちょっと小さすぎて、 1960年代ブラックフェイス期と呼ばれる時期に作られたフェンダーアンプの印象とは程遠いし(ノブやロゴなど結構雰囲気は出ているのですが)、MUSTANG は、高機能で近代的ルックスのモデリングアンプで、すでに改造してヘッドアンプになっちゃっています(かわいちょ....)

そこで、突然、ほぼ完成を見た 54 Strato Caster とセットで映える、FENDER Twin Reverb みたいなアンプが、無性に欲しくなってしまいました。

でも、本物の Made in USA 「65 Twin Reverb(リイシュー版)」 は、オールチューブの無茶苦茶高価なもので、大きさもでかい。

Amp Height 19.87" (50.46 cm) Amp Depth 10.375" (21.9 cm) Amp Width 26.5" (67.31 cm) Amp Weight 64 lbs. (29 kg)

ということで、もう少し小ぶりで、でも、それらしい雰囲気のあるものを探しました。

ありました、FENDER Japan SVD-20CE

スペックは

・出力:20W(RMS), 40W(PEAK)

・スピーカー:8" CELESTION [RED FORCE 8] x 2

・真空管:12AX7 x 1

・コントロール:NORMAL ch[VOLUME, TREBLE, BASS]DRIVE ch[GAIN, VOLUME, TREBLE,MIDDLE, BASS, ]REVERB, CAB STYLE

・ジャック:INPUT, HEADPHONES, FOOT SWITCH,PRE OUT, POWER IN

・消費電力:32W

・サイズ:465(W) x 355(H) x 215(D)

・重量:9.8Kg

大きさは、縦横厚み、スピーカー径含めて、ちょうど Twin Reverb の70% となっており(重さは1/3)、また、ボックスの縦横比も 1:1.3 と黄金比を守っていて、完全に Fender Japan は、Twin Reverb を意識して作っていましたね。

本家 Twin Reverb は、Clean チャンネル+Reverb・Tremolo チャンネルのシンプルな2チャンネルアンプですが、Studio Valve Drive は、小型アンプで、パワーアンプはソリッドステートのため、音圧をカバーする様々な機能が加えられています。

■大型アンプで得られる音圧感を持ったサウンドをシミュレートした、キャビネットスタイル・スイッチを装備。

3WAYのロータリーノブはSMALL、LARGE, STACKのポジションがあり、ノブがSMALL位置で従来通りのオールマイティなサウンド、LARGE位置では大型キャビネットを持つコンボアンプの鳴りをシミュレートしたダイナミックなサウンド、STACK位置ではスタックタイプのキャビネットをシミュレートしたサウンドとなり、量感、質感のあるサウンドが得られる。

■ノーマルチャンネルとドライブチャンネルの2チャンネルを装備。別売のフットスイッチで切り替え可能。

このため、Blackface Ampノブ が9個(CAB ロータリーノブを含めれば10個 TWIN REVERB は11個)整然と並んでおり、これがいかにも、TWIN TWIN REVERB の雰囲気を出しています。

■ソリッドステートのノーマルチャンネルは伝統あるフェンダーのクリーンなトーン。ドライブチャンネルは真空管を利用したリアルチューブ・ドライブにミッドブースト・スイッチを持たせ、サウンドバリエーションの幅を広げている。

■ラインレベルのエフェクト機器や、ライン録りレコーディングができるプリアウト、パワーイン端子を装備。このクラスでは珍しいのでは。

■英国セレッション社と共同開発したフェンダー・ジャパン・カスタムのギター用8インチ・スピーカー "RED FORCE 8" プロフェッショナル・ラウドスピーカーを2基搭載。

実はこれ、赤いラベルをはがすと、CELESTION PG8A-15 らしいです。

CELESTION PG8A-15 8" 15W GUITAR COMBO SPEAKER

まあ、共同開発は眉唾だとしても、CLESTION のスピーカーはいいですよね。15inch 一発でもよかったのに、わざわざ8inch 2発にしたところも憎い。

裏パネルには 1981年から2015年まで、Fender Japan ブランドを販売していた「神田商会」のネームが入っています。懐かしい名前です。

価格コムの製品登録日が 2008年 3月24日 になっていること(いまだに登録が残っていました)と、奇跡的に家にあった Fender Japan の 2008年版 総合カタログの中に、この製品の記載があるところを見ると、2008年以降に発売されたものと推測できます。

フェンダージャパン のギターは、1982年からフジゲンが生産、1997年以降はダイナ楽器が組み込みのみを行っていたのを(Crafted in Japan の時期)、2007年に神田商会が設備投資を行い、すべての工程をダイナ楽器で行うようになった翌年ということになります。

この製品の一世代前の SV-20CE は、韓国製でしたから、2008年のモデルチェンジを機に生産拠点をベトナムに移したんじゃないでしょうか。

情報によると、どうも あの ELK (エルク グヤトーン・テスコ・エーストーンなどとともに60年代から70年代に人気のあった国産ギター・アンプメーカー)が作っていた(もちろんベトナム製ですが)ようです。

ELK は、当初フェンダーアンプをコピーしたアンプを作っていました(もちろん Made in Japan )。

見た目もフェンダーですが回路もフェンダートーンのコピー回路を使っていたとかいないとか(今でも ELK のギターアンプは、中古でボロボロでも、そこそこの値段がついています)。

ELKは、90年代に入るとフェンダー・ジャパンのアンプを作る会社となったようです。

さて、今回のアンプでもっとも気に入ったところが、スプリングリバーブの「リバーブタンク」が装備されていることです。

3EB2G1A「リバーブタンク」

なんといっても、ブラックフェイスアンプの魅力はスプリングリバーブですよね。

今となっては、スプリングリバーブは、エフェクターの中で電子的にシミュレートされるのが普通で、リバーブタンクで実際バネを揺らせて効果を得る仕組みは貴重です。高級なチューブアンプじゃないとなかなかお目にかかれません。

音に関しては、ノーマルチャンネルは高音の抜けが悪いとか、ドライブチャンネルは歪過ぎるとか、あまり評判は良くないのですが、見た目が一番ですよね。

最近ゲットした BOSS GT-001 で、TWIN REVERB を シミュレート して、POWER AMP IN につなげば、気分は 65 TWIN REVERB そのものです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/114cb587.8fa92e27.114cb588.0c3cf8b1/?me_id=1294557&item_id=10065850&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fekiweb%2Fcabinet%2Frecdawpa%2F03407308%2Fhome.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

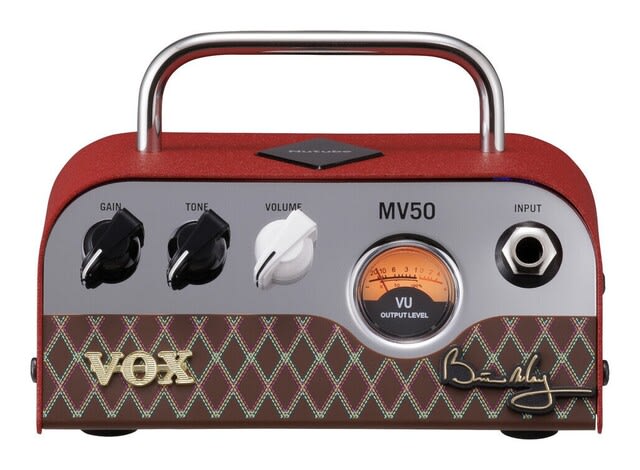

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11221e2e.f075ea22.11221e2f.1a29ec98/?me_id=1207052&item_id=10016781&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarks%2Fcabinet%2F09912736%2Fvox-mv50clset-a1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10153579&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem125000%2F124709.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/13680942.98f03a7e.13680943.0e1e55f4/?me_id=1294472&item_id=10109035&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe-rockhouse%2Fcabinet%2F207%2F770207-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17122159.91affbe7.1712215a.778f2bc9/?me_id=1254958&item_id=10024896&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguitarplanet%2Fcabinet%2Famp%2Fmojo-d-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11835f04.d06c928c.11835f05.fa2cbf0c/?me_id=1208045&item_id=10159326&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faikyoku%2Fcabinet%2F001%2Fvox-mv50bm-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11221e2e.f075ea22.11221e2f.1a29ec98/?me_id=1207052&item_id=10009509&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarks%2Fcabinet%2Fnew1%2Fvox-mv50cl-a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3599d88a.e35ef9b3.3599d88b.042e3e8c/?me_id=1390105&item_id=10000070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-monoplus%2Fcabinet%2Fzakka%2Fneko_isuasicover_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34605130.1a1cf1c2.34605131.322526a0/?me_id=1411338&item_id=10066700&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikeshibu%2Fcabinet%2F320%2F762320-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3466a1df.5a5d065f.3466a1e0.9ec72c92/?me_id=1421471&item_id=10011988&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmte-shop%2Fcabinet%2Fimg13%2Fqsh194657.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/00000000.deb18cc6.00000000.deb18cc6/?me_id=1406420&item_id=10209766&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftrmt-1%2Fcabinet%2F318-1%2Fb00jkcuzcc.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10094528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem73000%2F72916.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10094530&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem73000%2F72918.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10145754&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem119500%2F119112.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10066065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem54500%2F54379.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1110b494.366b0080.1110b495.1a3d8110/?me_id=1226190&item_id=10059034&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Freckb%2Fcabinet%2Fbrand_a%2F05325324%2F625594.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/TJIHLRQCC5LJBKNJLM5OSBX5WU.jpg)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10198768&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem91500%2F91240.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1563ed01.6f639416.1563ed02.1d4122a7/?me_id=1278287&item_id=10078737&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faikyoku-bargain-center%2Fcabinet%2Fkorg%2Fcm300bk-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11221e2e.f075ea22.11221e2f.1a29ec98/?me_id=1207052&item_id=10004188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarks%2Fcabinet%2Fnew1%2Fimg57069691.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/129075c3.d224fe09.129075c4.7517a35c/?me_id=1195057&item_id=10087471&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgakkiwatanabe%2Fcabinet%2Fonline%2F131%2F1315.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e0ae6f4.30492d4b.2e0ae6f5.7408f4a3/?me_id=1319161&item_id=10000193&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fspongeland%2Fcabinet%2F04899193%2F08648383%2Fimgrc0218972283.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)