The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

京都文化博物館・特別展の“池大雅−文人たちの交流−”等を楽しんで

エッ?!ボンビー農家出身?集団就職?法政大学夜間部?苦労人?

そ~ォそうなんだ!エライネ!大変ダッタネ!

エッ?!フェイクなの?いったい何処までがホントなの?アメリカ大統領ならあり得ない話?!

とにもかくにも、私は、そもそも“「苦労人」を売りにする人物は信用しない”を人生訓としている。昔、“苦労人”を看板にする人物が上司に来た。実際はヒドイものだった。本人がそう言っているかどうかが問題ではなく、世の中そんなものだ。それにもかかわらず、ツイツイ“私は、派閥から出ていません”の御言葉にコロッと騙されてしまったのだが、今後の政治力に御手並み拝見というところか。

“あの人は心底ズルい人だ!意外に短命政権だろう!”これは、ある国際政治学者の生の声だった。

マスコミはヨイショに、躍起!!“期待”を振り撒く!だが、切れ者と話題だった高級官僚OB達はさすがに、皆一様に揃ってゲンナリ、批判的!

それにしても、“ダム管理の一元化”や、“携帯電話の値下げ”、“ふるさと納税”が政治手腕の御功績とは、・・・。以前、居たよネェ!“小さなことからコツコツと・・・”。今も“メガビック♪~”のCMでご活躍!

小さな改革からコツコツと積み上げて、大きな改革へ繋げられるのだろうか。そんな時間的余裕、日本にありや?!

国家のトップは、先ず、国家的ビッグ・ピクチャーを示す!先ずは外交・防衛。対米政策をどうするのか。対中は?

そして内政では何が問題か?新型ウィルス禍での経済再生!少子高齢化!

この両者に絡んで、医療体制は現状で良いのか!そもそもが医師の数は足りていると言えるのか?保健所のマンパワーは?欧米に比べて絶対数が不足しているのは間違いない!それにもかかわらず医師にも働き方改革?ならばマスマス医師不足は問題ではないのか?

そうか!やっぱりアホアホ政権の後継!イヨイヨ!トウトウ!アホアホの御本尊が正面切っての御登場となったのではないか!冗談はよしてほしい!もうこれ以上のアホアホには辟易!それバッカリはご勘弁を!と言った気分だ!

第一に日本の首相選択は“国民の一般意思”からはあまりにもかけ離れているように思う。そして一党内の派閥の力学のみで、しかも自身らの私利・利権を守護してくれそうな人物を選出した。それで良いのか!?

何も、首相公選を声高に叫ぶ気は今のところないが、それにしてもこの度の“コップの中の嵐”は酷すぎるように思う。

絶望的な孤独というのがこの世の中にはある、ということを1954年の伊映画“道La Strada”を見て再確認した。先週、BSシネマで見たフェデリコ・フェリーニ監督作品だ。自粛生活、夏休で習慣化したBS映画鑑賞だ。先週はそれ以外に、遠藤周作原作の2016年米映画”沈黙Silence“も見た。原作がしっかりしているためか、米国人にありがちな日本人への偏見や誤解は全く感じられず、良い映画だった。勿論、日本人自身による映画化は、とっくの昔に制作されてはいる。ここでは、人の内面はどのような手段を以てしても変えられないものだという確信を得たが、クリスチャンの立場からは寄り添う神の姿をそこに見るということらしい。

ところで“自助、共助、公助、そして絆”というが、自助が不可能な環境で、共助から公助へ向かう道筋が無い孤独の人には、どうすれば良いのか。絶望の中に生きるツテのない人が多いのが、この社会の問題ではないのか。だから、“絆”が大政府に対する一般国民の信用がないの姿”があるのだろうか。政治が掛け声ばかりでは困るのだ。それは“政治の貧困”なのだ。アホアホ政治なのだ!

デジタル庁?今更どうするの?マイナンバーカードの普及が進まないから?IT革命に日本は立ち遅れる?

19世紀英国のすさまじい産業革命は英国を世界の一流帝国に押し上げた。これに英国政府が関与したのではないという。自由な一般庶民プチブルが自発的にやった。19世紀と現代は比較にはならないと思うが、基本は変わらないはずだ。江戸期以前の日本人は貧しいながら好奇心旺盛だったという。戦国期の鉄砲の普及の早さや、明治の文明開化の早さにそれを見る、という。今やその活力は失せたのだろうか。一般国民がその必要性を感じる仕組みを作ることが必要なのではないか。

ところで、そのマイナンバーカードの普及率は総務省のHPによれば、9月1日時点で19.4%だという。だが、一般国民が必要だと考えるはずの新型ウィルス対策の接触アプリCOCOAについて、 9月11日17:00現在のインストール数は約1663万件で、日本人口の約13%、という。

何でや!端的に政府に対する一般国民の信用がないからだ。そういえば、日本の貯蓄率は世界的にみて異様に高い、と言われ続けていた。それは“政府に対する一般国民の信用がない”のが一因だった。年金が当てにできない!

ところがあのアホノミクスのお蔭か、貯蓄率も最近稼げなくなって低下し続けている、という。悲しいかな“無い袖は触れない”現実。とうとう韓国より低くなった!ネトウヨには耐えられない情けな~ァい実態?一人当たりGDPも近く韓国、台湾に抜かれるという予測もある。

モリ・カケ・サクラ、“真摯に説明責任を果たして参ります。”とは言うものの一切やらなかった!そしてスタコラ・ドロン!後継者も“生ごみバケツのフタ”?!それで信用できるのか?省庁増やして税金の無駄遣い?そして国民は一層ボンビーになる!やっぱりアホアホの始まりか!それより縦割り行政の最たる防災庁が必要ではないのか。

閣僚が若干代わって、防衛相も代わった。中国にすれば今が尖閣の攻め時、千載一遇のチャンス。さすがに、そうは易々とはさせられないッ!と米軍も近海で睨みを利かせているのだろう。これに備えて、勿論自衛隊も今夏、対馬近海と東シナ海で大規模演習を実施した由。だが、イザ実戦となれば、最高司令官も防衛相も替わったばかりでは、オタオタして迅速な判断は下せまい!

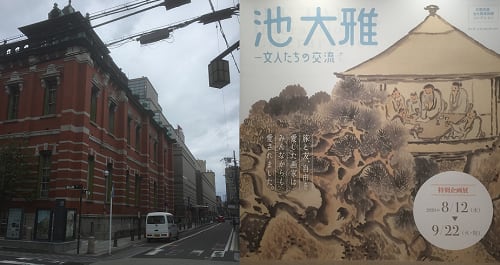

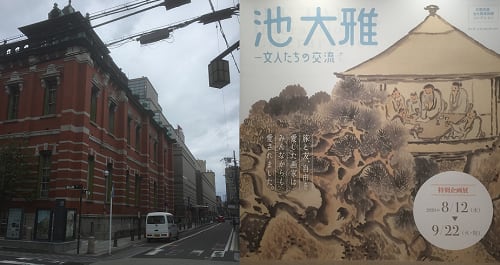

先週末は京都での審査員研修会だった。例によってそれは午後からなので、午前は京都観光を考えたが、今回は京都文化博物館で開催されている池大雅展を鑑賞することにした。

以前、阪急嵐山線の上桂駅の西側、鈴虫寺や地蔵院に行ったときに、私設の池大雅美術館があるというので、観覧しようと現地に赴いたが閉館していて、大変残念に思ったことがあった。そのリベンジだ、というのはおかしな表現かもしれないが、そんな気持ちで文博に向かった。今回の展示は、その美術館の所蔵品が京都府に寄贈されたものによるものである。

例によって、阪急烏丸駅から大丸横を北上して三条付近へアクセス。旧日銀支店のレンガ建物の北側が文博で、その4階が“池大雅−文人たちの交流−”の会場だ。

Wikipediaによれば、“池大雅(いけのたいが、 1723年6月6日~1776年5月30日)は、日本の江戸時代の文人画家 (南画家)、書家。妻の玉瀾(ぎょくらん)も画家として知られる。弟子に木村兼葭堂(きむら けんかどう)などがいる。与謝蕪村とともに、日本の文人画の大成者とされる。”

文博HPの紹介文は次の通り。

“池大雅は享保8年(1723)京都に生まれ、幼い頃から書をよくし、文人画といわれる分野で活躍しました。中国に端を大雅夫妻の有名な逸話に、大雅が難波へ出かけた際に筆を忘れていったのを玉瀾が見つけるとこれを持って走り、建仁寺の前で追いついて渡すことができたが、大雅は筆を押し頂くと「いづこの人ぞ、よく拾ひ給はりし」と答えて別れ、彼女も何も発言することなく帰宅した、というものがある。共に書画を作りあげたりしながら、理想の国家、理想の生き方を論じました。大雅が生きた時代、日本でもまた地位や立場を問わず、文人たちは諸国を行き来して知見を深めていました。大雅も中国の文人画に学びながら、同時代を生きる知識人たちと交わりました。さらに没後は多くの文人たちが、大雅への憧れを口にしています。本展覧会では、池大雅美術館から京都府に寄贈されたコレクションを中心に、大雅をめぐる文人たちの交流をご紹介します。”

改めて、池大雅は“京都銀座役人の下役の子として生まれる。父を早くに亡くし経済的に苦しい中、6歳で素読を始め、7歳から本格的に唐様の書を学び始める。”そして、3歳の時に書いたという“金山”という文字の展示があった。また7歳の時に披露した書を、黄檗山萬福寺十二世杲堂元昶(こうどうげんちょう)が神童と称賛した偈もあった。

あるブログによれば、池大雅は“一生を支那画風で貫き、茶店「松屋」の娘・玉瀾と結婚し、玉瀾が琴を弾き、大雅が絵を描き自画自賛の書で愛でるというサロンを築き上げていたようです。玉瀾自身も大雅風の絵を描いて残しています。”とある。その妻・玉瀾(通称・町)との暮らしぶりを描いた“近世畸人伝”による絵(下図)も展示されていた。夫婦仲は大変良かったようだ。大雅は、絵を残してそれで自身の死後、妻が生計を立てるようにしたという。実際、大雅の死後、玉瀾は8年生きたようだ。その玉瀾の作品も見られた。又、普段拝んでいたという如意輪観音像と厨子も展示してあった。

また、“柳里恭(柳沢淇園:大和郡山藩藩士)に画才を見出され、文人画を伝えられた。中国の故事や名所を題材とした大画面の屏風、日本の風景を軽妙洒脱な筆致で描いた作品など、作風は変化に富む。大雅は中国渡来の画譜類のみならず、室町絵画や琳派、更には西洋画の表現を取り入れ、独自の画風を確立した。”

“大雅は董其昌の「万巻の書を読み万里の路を行く」という文人画の方法論に従ったためか、旅と登山を好んだ。ある日京都の庵で仲間と富士山の話をしていて盛り上がり、『ならば登ろうではないか』と、いきなり旅支度を始め、富士山に行き旅巡りをして一か月以上して帰って来た。人々はこれを雅談だと讃えた、というエピソードが残っている。こうした旅と登山の体験は、大雅の絵の特色である広々とした絵画展開と、リズム感のある描線となって生かされる事になった。”

20歳代で、全国を歩き富士山はもちろん白山や立山にも登っているので、山岳画等風景画も多数ある。

江戸中期の著名な文化人にその才能を認められ、良妻を得、多くの文人と交わり、旅をし、経済的困窮を経験することもなく、世にも稀なほど仕合せな人生だったのではなかろうか。それは、その絵の伸びやかさ、絵に描かれた人々の楽し気な様子や屈託のなさを見れば分かる。そんな人生で、その思想や、後世への影響という点が気になった。

その点については弟子の“木村蒹葭堂といえば、大坂酒屋豪商であって、絵画、茶道、書道、日本酒、俳諧をはじめ、博物学(動植物学)、儒学、蘭学、漢籍その他珍品もろもろの収集家であって、暇な大坂豪商相手にサロンや品評会を開いていました。化政年間は大坂が文化の中心となっており、尊王攘夷思想家や大塩平八郎の乱に至るまで、何やら怪しげな集まり「梁山泊」を催しており、幕府からにらまれていた大人物でした。大坂豪商のお勉強会であった懐徳堂とも親しく交わっており、型にはまった儒学思想を叩き壊し、サイエンスの目を養っていました。まさに自由人そのもの。懐徳堂の山片蟠桃(やまがたばんとう)をはじめ、適塾の緒方洪庵門下、薩長討幕運動の核であった白石正一郎にまで大きな影響を及ぼしました。池大雅はそんな木村蒹葭堂を13歳から弟子に迎えていたのでした。”という。幕末の志士に影響を与えた頼山陽の交友者も“木村蒹葭堂と交友した人々の子であることが多い”という。

こうした文化の醸成がじわりと明治維新につながっているとはつゆ知らず、不明を恥じるばかり。自由な文化の醸成は国の奥行きの深さを示すのであろうか。そう考えると、現代は如何に?政治的・経済的エネルギーが改革に向かっているとは、全く思えない。深い思索に耽ることもなく、タダタダ日常をやり過ごしている、そんな人ばかりなのだろうか。そんなところへこのようなブログが少しは混じっていてもいいのかも知れない。

階下3階の展示フロアには併設展“木島櫻谷と京都画壇 京都 三条・大橋家コレクション”があった。紹介文は次の通り。

“大橋家とは残された家系図によると、宝暦8年(1758)に亡くなった大橋重右衛門を初代とする江戸時代中期から続く旧家である。その五代目弥兵衛(糸屋)の息子・松之助が分家として初代大橋重助を名乗り、三条御倉町に家を構える。五代続いたこの家は、西村總左衛門家が営む染織業(現・千總)と深くかかわりながら平成まで続いた。しかし2014年には後継者が不在となり、京都府は2016年にその所蔵資料の寄贈を受けた。今回の展示ではその中から大橋家4代の大橋松次郎と深い交流のあった木島櫻谷・谷口香嶠・猪飼嘯谷ら京都画壇の作品を中心に展示。あわせて大橋家の歴史をひもといて紹介する。”

冒頭から細密で大胆な木島櫻谷絵があり、いずれも名品と分かる。しかしながら展示にストーリー性がなく、面白みが欠ける印象だった。残念だが少々の疲労感を抱えて、素通りに近い鑑賞になる。

展示場を出ると、予定通り12時過ぎ。昼食は文化博物館内の“ろうじ店舗街”の蕎麦屋を選択。“ろうじ店舗街”は博物館1階北側にある。今まで、どうせありきたりの土産物店の商店街だろうとあなどって、寄り付かなかっただけ。今回はそういう先入観を捨てた。どうもそういった“ありきたり”の先入観を持ってしまうのが、私の悪い癖で、むしろそれで上手くいかないことがあるのかも知れない。

“手打ちそば・蕎麦料理 有喜屋”に入って、ミニ天丼セットを食べた。京都らしい丁寧なレシピで量的には私には適当で、コスパも良かった。お蔭で最後に熱い蕎麦湯で一丁あがり、満足、満足。

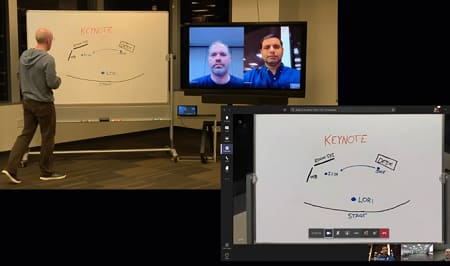

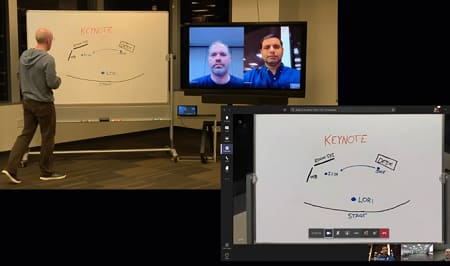

午後の審査員研修会、今回から足を運ぶのにしんどい審査員はzoom参加していた。新型ウィルスの蔓延で遠隔会議を取り入れたのだ。

私もzoomをインストールしたが、未だ実際には使っていない。事務局もIT化に意欲的だ。ペーパレスも目前か。

私はPCとプリンター持参で審査は辛いので手書きで対応してきたが、タブレット端末の配付も検討している、という。いよいよ審査もリモート化の時代へ突入か?

それで審査の実が上がるのだろうか。一度も行ったことのないところでも、リモート審査で被審査組織のヒフ感覚が捉えられるのだろうか。

そ~ォそうなんだ!エライネ!大変ダッタネ!

エッ?!フェイクなの?いったい何処までがホントなの?アメリカ大統領ならあり得ない話?!

とにもかくにも、私は、そもそも“「苦労人」を売りにする人物は信用しない”を人生訓としている。昔、“苦労人”を看板にする人物が上司に来た。実際はヒドイものだった。本人がそう言っているかどうかが問題ではなく、世の中そんなものだ。それにもかかわらず、ツイツイ“私は、派閥から出ていません”の御言葉にコロッと騙されてしまったのだが、今後の政治力に御手並み拝見というところか。

“あの人は心底ズルい人だ!意外に短命政権だろう!”これは、ある国際政治学者の生の声だった。

マスコミはヨイショに、躍起!!“期待”を振り撒く!だが、切れ者と話題だった高級官僚OB達はさすがに、皆一様に揃ってゲンナリ、批判的!

それにしても、“ダム管理の一元化”や、“携帯電話の値下げ”、“ふるさと納税”が政治手腕の御功績とは、・・・。以前、居たよネェ!“小さなことからコツコツと・・・”。今も“メガビック♪~”のCMでご活躍!

小さな改革からコツコツと積み上げて、大きな改革へ繋げられるのだろうか。そんな時間的余裕、日本にありや?!

国家のトップは、先ず、国家的ビッグ・ピクチャーを示す!先ずは外交・防衛。対米政策をどうするのか。対中は?

そして内政では何が問題か?新型ウィルス禍での経済再生!少子高齢化!

この両者に絡んで、医療体制は現状で良いのか!そもそもが医師の数は足りていると言えるのか?保健所のマンパワーは?欧米に比べて絶対数が不足しているのは間違いない!それにもかかわらず医師にも働き方改革?ならばマスマス医師不足は問題ではないのか?

そうか!やっぱりアホアホ政権の後継!イヨイヨ!トウトウ!アホアホの御本尊が正面切っての御登場となったのではないか!冗談はよしてほしい!もうこれ以上のアホアホには辟易!それバッカリはご勘弁を!と言った気分だ!

第一に日本の首相選択は“国民の一般意思”からはあまりにもかけ離れているように思う。そして一党内の派閥の力学のみで、しかも自身らの私利・利権を守護してくれそうな人物を選出した。それで良いのか!?

何も、首相公選を声高に叫ぶ気は今のところないが、それにしてもこの度の“コップの中の嵐”は酷すぎるように思う。

絶望的な孤独というのがこの世の中にはある、ということを1954年の伊映画“道La Strada”を見て再確認した。先週、BSシネマで見たフェデリコ・フェリーニ監督作品だ。自粛生活、夏休で習慣化したBS映画鑑賞だ。先週はそれ以外に、遠藤周作原作の2016年米映画”沈黙Silence“も見た。原作がしっかりしているためか、米国人にありがちな日本人への偏見や誤解は全く感じられず、良い映画だった。勿論、日本人自身による映画化は、とっくの昔に制作されてはいる。ここでは、人の内面はどのような手段を以てしても変えられないものだという確信を得たが、クリスチャンの立場からは寄り添う神の姿をそこに見るということらしい。

ところで“自助、共助、公助、そして絆”というが、自助が不可能な環境で、共助から公助へ向かう道筋が無い孤独の人には、どうすれば良いのか。絶望の中に生きるツテのない人が多いのが、この社会の問題ではないのか。だから、“絆”が大政府に対する一般国民の信用がないの姿”があるのだろうか。政治が掛け声ばかりでは困るのだ。それは“政治の貧困”なのだ。アホアホ政治なのだ!

デジタル庁?今更どうするの?マイナンバーカードの普及が進まないから?IT革命に日本は立ち遅れる?

19世紀英国のすさまじい産業革命は英国を世界の一流帝国に押し上げた。これに英国政府が関与したのではないという。自由な一般庶民プチブルが自発的にやった。19世紀と現代は比較にはならないと思うが、基本は変わらないはずだ。江戸期以前の日本人は貧しいながら好奇心旺盛だったという。戦国期の鉄砲の普及の早さや、明治の文明開化の早さにそれを見る、という。今やその活力は失せたのだろうか。一般国民がその必要性を感じる仕組みを作ることが必要なのではないか。

ところで、そのマイナンバーカードの普及率は総務省のHPによれば、9月1日時点で19.4%だという。だが、一般国民が必要だと考えるはずの新型ウィルス対策の接触アプリCOCOAについて、 9月11日17:00現在のインストール数は約1663万件で、日本人口の約13%、という。

何でや!端的に政府に対する一般国民の信用がないからだ。そういえば、日本の貯蓄率は世界的にみて異様に高い、と言われ続けていた。それは“政府に対する一般国民の信用がない”のが一因だった。年金が当てにできない!

ところがあのアホノミクスのお蔭か、貯蓄率も最近稼げなくなって低下し続けている、という。悲しいかな“無い袖は触れない”現実。とうとう韓国より低くなった!ネトウヨには耐えられない情けな~ァい実態?一人当たりGDPも近く韓国、台湾に抜かれるという予測もある。

モリ・カケ・サクラ、“真摯に説明責任を果たして参ります。”とは言うものの一切やらなかった!そしてスタコラ・ドロン!後継者も“生ごみバケツのフタ”?!それで信用できるのか?省庁増やして税金の無駄遣い?そして国民は一層ボンビーになる!やっぱりアホアホの始まりか!それより縦割り行政の最たる防災庁が必要ではないのか。

閣僚が若干代わって、防衛相も代わった。中国にすれば今が尖閣の攻め時、千載一遇のチャンス。さすがに、そうは易々とはさせられないッ!と米軍も近海で睨みを利かせているのだろう。これに備えて、勿論自衛隊も今夏、対馬近海と東シナ海で大規模演習を実施した由。だが、イザ実戦となれば、最高司令官も防衛相も替わったばかりでは、オタオタして迅速な判断は下せまい!

先週末は京都での審査員研修会だった。例によってそれは午後からなので、午前は京都観光を考えたが、今回は京都文化博物館で開催されている池大雅展を鑑賞することにした。

以前、阪急嵐山線の上桂駅の西側、鈴虫寺や地蔵院に行ったときに、私設の池大雅美術館があるというので、観覧しようと現地に赴いたが閉館していて、大変残念に思ったことがあった。そのリベンジだ、というのはおかしな表現かもしれないが、そんな気持ちで文博に向かった。今回の展示は、その美術館の所蔵品が京都府に寄贈されたものによるものである。

例によって、阪急烏丸駅から大丸横を北上して三条付近へアクセス。旧日銀支店のレンガ建物の北側が文博で、その4階が“池大雅−文人たちの交流−”の会場だ。

Wikipediaによれば、“池大雅(いけのたいが、 1723年6月6日~1776年5月30日)は、日本の江戸時代の文人画家 (南画家)、書家。妻の玉瀾(ぎょくらん)も画家として知られる。弟子に木村兼葭堂(きむら けんかどう)などがいる。与謝蕪村とともに、日本の文人画の大成者とされる。”

文博HPの紹介文は次の通り。

“池大雅は享保8年(1723)京都に生まれ、幼い頃から書をよくし、文人画といわれる分野で活躍しました。中国に端を大雅夫妻の有名な逸話に、大雅が難波へ出かけた際に筆を忘れていったのを玉瀾が見つけるとこれを持って走り、建仁寺の前で追いついて渡すことができたが、大雅は筆を押し頂くと「いづこの人ぞ、よく拾ひ給はりし」と答えて別れ、彼女も何も発言することなく帰宅した、というものがある。共に書画を作りあげたりしながら、理想の国家、理想の生き方を論じました。大雅が生きた時代、日本でもまた地位や立場を問わず、文人たちは諸国を行き来して知見を深めていました。大雅も中国の文人画に学びながら、同時代を生きる知識人たちと交わりました。さらに没後は多くの文人たちが、大雅への憧れを口にしています。本展覧会では、池大雅美術館から京都府に寄贈されたコレクションを中心に、大雅をめぐる文人たちの交流をご紹介します。”

改めて、池大雅は“京都銀座役人の下役の子として生まれる。父を早くに亡くし経済的に苦しい中、6歳で素読を始め、7歳から本格的に唐様の書を学び始める。”そして、3歳の時に書いたという“金山”という文字の展示があった。また7歳の時に披露した書を、黄檗山萬福寺十二世杲堂元昶(こうどうげんちょう)が神童と称賛した偈もあった。

あるブログによれば、池大雅は“一生を支那画風で貫き、茶店「松屋」の娘・玉瀾と結婚し、玉瀾が琴を弾き、大雅が絵を描き自画自賛の書で愛でるというサロンを築き上げていたようです。玉瀾自身も大雅風の絵を描いて残しています。”とある。その妻・玉瀾(通称・町)との暮らしぶりを描いた“近世畸人伝”による絵(下図)も展示されていた。夫婦仲は大変良かったようだ。大雅は、絵を残してそれで自身の死後、妻が生計を立てるようにしたという。実際、大雅の死後、玉瀾は8年生きたようだ。その玉瀾の作品も見られた。又、普段拝んでいたという如意輪観音像と厨子も展示してあった。

また、“柳里恭(柳沢淇園:大和郡山藩藩士)に画才を見出され、文人画を伝えられた。中国の故事や名所を題材とした大画面の屏風、日本の風景を軽妙洒脱な筆致で描いた作品など、作風は変化に富む。大雅は中国渡来の画譜類のみならず、室町絵画や琳派、更には西洋画の表現を取り入れ、独自の画風を確立した。”

“大雅は董其昌の「万巻の書を読み万里の路を行く」という文人画の方法論に従ったためか、旅と登山を好んだ。ある日京都の庵で仲間と富士山の話をしていて盛り上がり、『ならば登ろうではないか』と、いきなり旅支度を始め、富士山に行き旅巡りをして一か月以上して帰って来た。人々はこれを雅談だと讃えた、というエピソードが残っている。こうした旅と登山の体験は、大雅の絵の特色である広々とした絵画展開と、リズム感のある描線となって生かされる事になった。”

20歳代で、全国を歩き富士山はもちろん白山や立山にも登っているので、山岳画等風景画も多数ある。

江戸中期の著名な文化人にその才能を認められ、良妻を得、多くの文人と交わり、旅をし、経済的困窮を経験することもなく、世にも稀なほど仕合せな人生だったのではなかろうか。それは、その絵の伸びやかさ、絵に描かれた人々の楽し気な様子や屈託のなさを見れば分かる。そんな人生で、その思想や、後世への影響という点が気になった。

その点については弟子の“木村蒹葭堂といえば、大坂酒屋豪商であって、絵画、茶道、書道、日本酒、俳諧をはじめ、博物学(動植物学)、儒学、蘭学、漢籍その他珍品もろもろの収集家であって、暇な大坂豪商相手にサロンや品評会を開いていました。化政年間は大坂が文化の中心となっており、尊王攘夷思想家や大塩平八郎の乱に至るまで、何やら怪しげな集まり「梁山泊」を催しており、幕府からにらまれていた大人物でした。大坂豪商のお勉強会であった懐徳堂とも親しく交わっており、型にはまった儒学思想を叩き壊し、サイエンスの目を養っていました。まさに自由人そのもの。懐徳堂の山片蟠桃(やまがたばんとう)をはじめ、適塾の緒方洪庵門下、薩長討幕運動の核であった白石正一郎にまで大きな影響を及ぼしました。池大雅はそんな木村蒹葭堂を13歳から弟子に迎えていたのでした。”という。幕末の志士に影響を与えた頼山陽の交友者も“木村蒹葭堂と交友した人々の子であることが多い”という。

こうした文化の醸成がじわりと明治維新につながっているとはつゆ知らず、不明を恥じるばかり。自由な文化の醸成は国の奥行きの深さを示すのであろうか。そう考えると、現代は如何に?政治的・経済的エネルギーが改革に向かっているとは、全く思えない。深い思索に耽ることもなく、タダタダ日常をやり過ごしている、そんな人ばかりなのだろうか。そんなところへこのようなブログが少しは混じっていてもいいのかも知れない。

階下3階の展示フロアには併設展“木島櫻谷と京都画壇 京都 三条・大橋家コレクション”があった。紹介文は次の通り。

“大橋家とは残された家系図によると、宝暦8年(1758)に亡くなった大橋重右衛門を初代とする江戸時代中期から続く旧家である。その五代目弥兵衛(糸屋)の息子・松之助が分家として初代大橋重助を名乗り、三条御倉町に家を構える。五代続いたこの家は、西村總左衛門家が営む染織業(現・千總)と深くかかわりながら平成まで続いた。しかし2014年には後継者が不在となり、京都府は2016年にその所蔵資料の寄贈を受けた。今回の展示ではその中から大橋家4代の大橋松次郎と深い交流のあった木島櫻谷・谷口香嶠・猪飼嘯谷ら京都画壇の作品を中心に展示。あわせて大橋家の歴史をひもといて紹介する。”

冒頭から細密で大胆な木島櫻谷絵があり、いずれも名品と分かる。しかしながら展示にストーリー性がなく、面白みが欠ける印象だった。残念だが少々の疲労感を抱えて、素通りに近い鑑賞になる。

展示場を出ると、予定通り12時過ぎ。昼食は文化博物館内の“ろうじ店舗街”の蕎麦屋を選択。“ろうじ店舗街”は博物館1階北側にある。今まで、どうせありきたりの土産物店の商店街だろうとあなどって、寄り付かなかっただけ。今回はそういう先入観を捨てた。どうもそういった“ありきたり”の先入観を持ってしまうのが、私の悪い癖で、むしろそれで上手くいかないことがあるのかも知れない。

“手打ちそば・蕎麦料理 有喜屋”に入って、ミニ天丼セットを食べた。京都らしい丁寧なレシピで量的には私には適当で、コスパも良かった。お蔭で最後に熱い蕎麦湯で一丁あがり、満足、満足。

午後の審査員研修会、今回から足を運ぶのにしんどい審査員はzoom参加していた。新型ウィルスの蔓延で遠隔会議を取り入れたのだ。

私もzoomをインストールしたが、未だ実際には使っていない。事務局もIT化に意欲的だ。ペーパレスも目前か。

私はPCとプリンター持参で審査は辛いので手書きで対応してきたが、タブレット端末の配付も検討している、という。いよいよ審査もリモート化の時代へ突入か?

それで審査の実が上がるのだろうか。一度も行ったことのないところでも、リモート審査で被審査組織のヒフ感覚が捉えられるのだろうか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « これまで9月開... | 西研・著“NHK... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |