The Rest Room of ISO Management

ISO休戦

文春文庫本“海軍乙事件”を読んで

先週は高松へ審査に赴いて、結構忙しかった。忙しいというのは、地元での審査もありその準備の上に高松行きのスケジュール策定にも時間を費やしたのが重なったためだ。スケジュール策定というのは、折角の高松訪問であるからには、その地を知るために観光するのも人としての在り方だと思うので、何処かを見て歩くためのスケジュール策定だった。そして、その予定は週末で無事完了した。

今回はその内容を報告するべきだったが、この夏休み以来、ずっと“見て歩く記”の投稿になっているので、それが続き過ぎるのも面白くないので、今回は今夏の東京行とこの高松行の道中で読んだ文庫本“海軍乙事件”を取り上げたい。この本は、私の好きな吉村昭氏の短編集だ。その文庫本の内容構成は、次の通り。

海軍乙事件

海軍甲事件

八人の戦犯

シンデモラッパヲ

「海軍乙事件」調査メモ

文庫本のためのあとがき

冒頭にこの文庫本の主題になった“海軍乙事件”の短編があるが、その次に“甲事件”があり、普通では順序が逆の印象を受ける。その後に旧海軍にも関係の無い短編が2つ入った後に、吉村氏の“乙事件”の真相を調査した背景や経過を書いた記録があり、さらにそれを裏付ける事実が明らかになったことを示す“あとがき”が掲載されている。

この構成にどうしても少々違和感を感じる。私は、いっそ“八人の戦犯”→“シンデモラッパヲ”→“海軍甲事件”→“海軍乙事件”→“「海軍乙事件」調査メモ”→“文庫本のためのあとがき”とした方が、まとまりがよく、読み手も理解しやすいように思ったのだが、どうだろう。

ここでは、その順番で一応の感想の羅列としたい。

吉村氏は日本人のBC級戦犯に興味を抱き、或る青年中尉の事例を小説も書いたが、さらに調査を進めていたところ、普通には全く知られていない記録が見つかったのだという。この短編の冒頭に“一般に、戦争犯罪人は日本占領を果たした連合国軍によって摘発され、裁かれ、その判決によって或るものは死刑の執行をうけ、或るものは拘置されたと考えられている。しかし、私の眼にした記述には、日本陸軍の軍法会議によって判決を下され、連合国軍に引き渡された8名の人がいたことが明記されていた。”短編表題の“八人の戦犯”とは、本来その8名のことになるのだが、“5名は実際に死刑の執行をうけてこの世になく、証言を得られるのはA、B、Cの3氏のみであった。”吉村氏は、その3氏にインタビューをしている。

“八人の戦犯”は、ほぼ中下級将校の話である。戦争という異常事態の中で、上級司令部の都合で犠牲的に処分された結果であったり、戦前の日本人の普通の価値観で対処し、場合によっては暴走した部下をかばった結果の犠牲であったりした事例だ。幸い死刑は免れて、生存されている人々の事情だが下手すれば連合軍側の司法関係者の気分で処刑されたかも知れない際どいエピソードでもある。

そういう意味で、グローバル・スタンダードで見た場合の正義や価値観はどういうものかを知っておかねば、その身は保てない場合があることが分かる。明らかに国際化が進展する将来を見据えるならば、グローバル・スタンダードの正義観や価値観に熟知して置く必要性は大いに高まるであろうことは想像に難くない。

そういう時代になっているにもかかわらず、日本の社会が狭い価値観で戦前回帰していく傾向にあることに危機感を覚える。特に、若い人々が偏見に満ちた狭い価値観に囚われることは、避けなければならないことだ。それは、狭い価値観に囚われた人自身だけの問題ではなく、ひいては日本の国益自体も損なうことになるのということを肝に銘じるべきではないか。

“シンデモラッパヲ”は、兵卒・喇叭手の話だ。喇叭手とは、一隊の戦闘行動を喇叭吹奏メロディーによって統率すると言うある種19世紀的軍隊の統制法の担い手のこと。司令官から離れた所に居る兵士は、喇叭の音によって自軍の進退を知る。そして、それに背けば当然軍法会議に懸けられて処罰され、敵前逃亡と判断されれば処刑もありうるのだ。

日清戦争の朝鮮・牙山攻撃の際の、喇叭手が突撃を吹奏しながら胸部を撃ち抜かれつつも、その喇叭を手放さず“壮烈な戦死を遂げた”という当時有名なエピソードなのだ。私も少し耳に挟んだことはあったが、この軍国エピソードは戦後は全く廃れてしまっている。しかし、その肝心の戦死した喇叭手が、“白神源次郎”なのか“木口小平”なのか全く判然としないという話題を取り上げている。この短編を読むまでは、私は“木口小平”だったようにかすかに記憶していた。なので、この短編では白神源次郎の名が最初に登場し、その後も語られて行くが、途中からようやく木口小平の名が出て来て、ようやくそうだったのかと気付く始末だった。

明治期の話、白神源次郎も木口小平も農村の出身で豊かな家ではなかったようだ。そんな兵卒達の動向に細かく軍の管理が及んでいなかったことが、容易に想像がつく。つまり軍は兵士の命などほとんど気に留めておらず、誰がどのような個性を持っていたかについても一切興味がない。従って、“壮烈な戦死を遂げた”のが白神源次郎であろうが木口小平であろうが、どうでも良かったのだ。そこに一兵卒の死に対する民衆の感動と、軍官僚の思惑の落差が見てとれる。

戦前、兵士は赤紙と呼ばれた赤い葉書1枚で召集できた。だから、兵士1人は葉書代の1銭5厘のコストしかかからないと言われたという。旧軍の官僚の一般民衆への人命軽視の極みの発露なのである。

さて次に、“海軍甲事件”について。これは連合艦隊司令長官・山本五十六の遭難・死亡事件についての話だ。米豪の太平洋連絡線を絶つための基点としてのミッドウェイ島占領を試みたが、海戦で敗退した日本海軍は、今度はソロモン諸島東部に位置するガダルカナル島の制圧を試みたが、ここでも逆に奪われてしまい劣勢を挽回できないままにいた。そんな中、ラバウル基地から航空隊を長躯派遣して制空権を確保し、地上軍を支援しようとしていた。このいわゆる航空撃滅戦の現地視察・激励に赴いた山本司令長官の搭乗機が待ち構えていた米軍機に狙い撃ちされ、同時に身体に銃撃を受け戦死した事件だ。(昭和18年4月18日)

当初、海軍は要人・山本長官の死に衝撃を受け事件を秘匿し、甲事件という符牒で呼称したようだ。当時の軍部はこのように不都合と感じた事件を符牒で呼称することを好んでいる。張作霖爆殺も満州某重大事件と密かに呼んでいたようだし、“海軍乙事件”もそうだ。

この“海軍甲事件”では吉村氏は、山本長官乗機の一式陸上攻撃機の護衛にあたった6機の零戦の搭乗員の1人に会ってインタビューしている。護衛機の搭乗員の当時の心理、その後の人生を知りたかったのだろう。

事件で米側は16機のP38で待機。P38は数で優っていたため遭遇後は零戦が追えば逃げ、護衛が手薄になった山本機をP38が背後から射撃して撃ち落したという。空戦なのでほぼ一瞬のできごとだったようだ。この戦闘では護衛の零戦6機は全員生還。

しかし、前線の動揺も懸念されたので事件は当初秘匿するべきとされ、6名には口外禁止命令が出ていた。軍内部からは彼らへの責任問題の声は上がらなかったが、彼ら自身の責任感が彼ら自身を次第に追い詰めて行った。山本長官死亡の大本営発表後はさらに“6名の者たちの間に、悲壮な空気が広がった。かれらには責められる要因は少しもなかったが、連合艦隊司令長官の死が、かれらに大きな重圧としてのしかかった。かれらは、連日のように出撃に参加した。眼前で長官機の撃墜される光景をみたかれらは敵機と交戦して1機でも多く撃墜し、長官の後を追って死ぬことを願うような空気が濃くひろがっていた。”そのような気分の中で、6名は戦争に従事したという。

優秀な搭乗員だった彼らは数多くの戦果を挙げた。だが結果として吉村氏がインタビューした柳谷氏だけが戦後まで生き延びた。しかし、その柳谷氏自身も空戦で右手を失っていた。恐らくこのため、負傷後最前線に配置されることはなかったのだろう。インタビュー時は仕合せな余生のようだった由。(この短編の初出は昭和51年3月の別冊文芸春秋)

いよいよ“海軍乙事件”についてである。乙事件とは、“(甲事件の)翌昭和19年3月31日、パラオからダバオへ飛行艇で移動した古賀峯一大将らが悪天候に遭遇、殉職したことを言う。”私自身は この事件については全く知らなかったので興味深く読めた。

連合艦隊は昭和19年2月に司令部としてトラック島から米勢力の及ばないパラオへ島既に移動していたが、3月にさらに連合軍の大空襲を受けたので、司令部の古賀連合艦隊司令長官以下はパラオからミンダナオ島のダバオへ退避となった。夕刻ミンダナオ島のダバオへ2機の二式飛行艇で出発したが、途中で天候が悪化し、先行した古賀長官の一番機が行方不明となり、全員不明殉職。福留繁連合艦隊参謀長以下司令部要員搭乗の二番機も悪天候の中セブ島沖に不時着し、参謀長以下要員は泳いで上陸したが、ゲリラの捕虜となり、作成されたばかりのZ作戦計画書等重要機密書類を奪われてしまったという事件の経緯である。この短編は、セブ島の現地陸軍による眼で事件前後の状況とゲリラからの救出の様子を詳細に追跡していて興味深い。

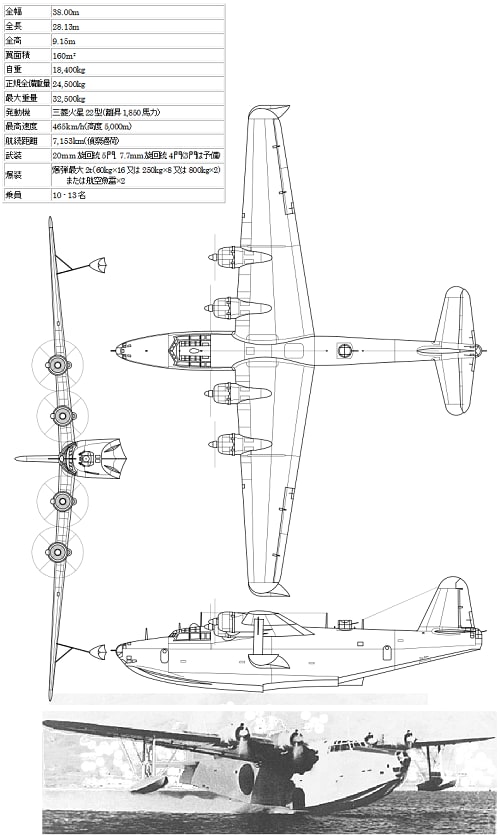

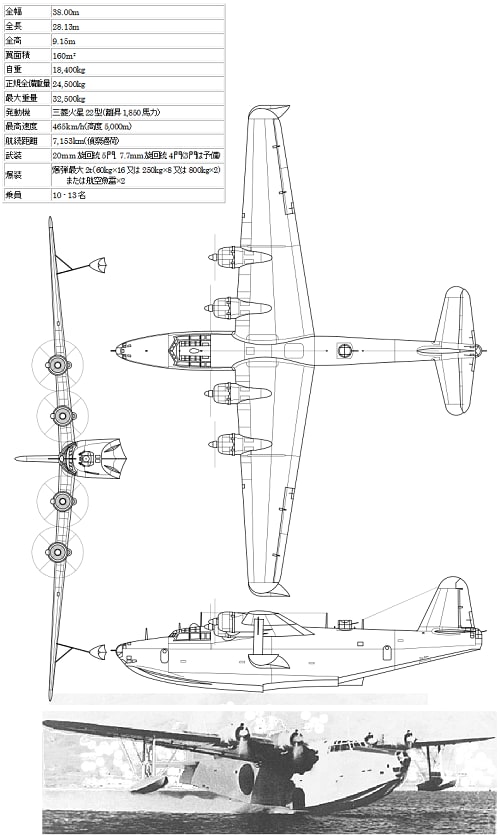

ここで使われた二式飛行艇は、二式大艇と通称され当時の旧日本軍の使用した航空機としては珍しい4発の大型の航空機で全長28m、全幅38m、航続距離は7千㎞もあった。4発のエンジン搭載はプロペラの回転を精緻にコントロールする必要があり、当時の日本の技術では断念せざるを得なかった水準なので、二式大艇はきわめて優秀な機体であった。また飛行艇なので長大な滑走路がない東南アジアの島嶼地域では非常に有用であった。このメーカー川西航空機の飛行艇技術は現在の高い離着水能力を持つUS-2に継承されている。

しかしながら、当時の航空技術はほとんど有視界飛行であり、ここでの司令部移動は米側の探知を避け夜間に実施された上に悪天候と操縦士の飛行経験のない地域の飛行であったため正確な位置決めができず、遭難した。

この事件で問題となっているのは、“作成されたばかりのZ作戦計画書等重要機密書類を奪われてしまったとされる”ことだ。当事者の福留参謀長はその後も栄転し、戦後はこの点を事実としては戦後も強く否定していたとされるが、現実はこの短編で示したようにゲリラの手によって無電で詳細に米側に報告されていた。そのことを裏付ける米側資料が発見されたことを“文庫本のためのあとがき”に記している。

要するに、この短編集は旧日本軍高級官僚(当然制服)のいい加減さ、人命軽視、自己保身、秘密主義の悪しき性癖が端的に出ているエピソード満載である。そういう性癖、“伝統”を今の高級官僚も連綿と引き継いでいるのだとすると、否、どうも確実に引き継いでいるような気配が濃厚なのだが、日本の将来は非常に心配である。

国家の財政破綻と年金の破綻、それに備えるためという増税、にもかかわらず有効に国費を費やさず、オリンピック開催を奇貨として無駄遣いばかりしている実態に大いに不安を覚えるのだ。これは日本の官僚に特有のことだろうか、特有のことならば何故そうなのだろうか、その原因を知りたいものだ。それとも政官一体の見え難い癒着が問題か・・・。

今回はその内容を報告するべきだったが、この夏休み以来、ずっと“見て歩く記”の投稿になっているので、それが続き過ぎるのも面白くないので、今回は今夏の東京行とこの高松行の道中で読んだ文庫本“海軍乙事件”を取り上げたい。この本は、私の好きな吉村昭氏の短編集だ。その文庫本の内容構成は、次の通り。

海軍乙事件

海軍甲事件

八人の戦犯

シンデモラッパヲ

「海軍乙事件」調査メモ

文庫本のためのあとがき

冒頭にこの文庫本の主題になった“海軍乙事件”の短編があるが、その次に“甲事件”があり、普通では順序が逆の印象を受ける。その後に旧海軍にも関係の無い短編が2つ入った後に、吉村氏の“乙事件”の真相を調査した背景や経過を書いた記録があり、さらにそれを裏付ける事実が明らかになったことを示す“あとがき”が掲載されている。

この構成にどうしても少々違和感を感じる。私は、いっそ“八人の戦犯”→“シンデモラッパヲ”→“海軍甲事件”→“海軍乙事件”→“「海軍乙事件」調査メモ”→“文庫本のためのあとがき”とした方が、まとまりがよく、読み手も理解しやすいように思ったのだが、どうだろう。

ここでは、その順番で一応の感想の羅列としたい。

吉村氏は日本人のBC級戦犯に興味を抱き、或る青年中尉の事例を小説も書いたが、さらに調査を進めていたところ、普通には全く知られていない記録が見つかったのだという。この短編の冒頭に“一般に、戦争犯罪人は日本占領を果たした連合国軍によって摘発され、裁かれ、その判決によって或るものは死刑の執行をうけ、或るものは拘置されたと考えられている。しかし、私の眼にした記述には、日本陸軍の軍法会議によって判決を下され、連合国軍に引き渡された8名の人がいたことが明記されていた。”短編表題の“八人の戦犯”とは、本来その8名のことになるのだが、“5名は実際に死刑の執行をうけてこの世になく、証言を得られるのはA、B、Cの3氏のみであった。”吉村氏は、その3氏にインタビューをしている。

“八人の戦犯”は、ほぼ中下級将校の話である。戦争という異常事態の中で、上級司令部の都合で犠牲的に処分された結果であったり、戦前の日本人の普通の価値観で対処し、場合によっては暴走した部下をかばった結果の犠牲であったりした事例だ。幸い死刑は免れて、生存されている人々の事情だが下手すれば連合軍側の司法関係者の気分で処刑されたかも知れない際どいエピソードでもある。

そういう意味で、グローバル・スタンダードで見た場合の正義や価値観はどういうものかを知っておかねば、その身は保てない場合があることが分かる。明らかに国際化が進展する将来を見据えるならば、グローバル・スタンダードの正義観や価値観に熟知して置く必要性は大いに高まるであろうことは想像に難くない。

そういう時代になっているにもかかわらず、日本の社会が狭い価値観で戦前回帰していく傾向にあることに危機感を覚える。特に、若い人々が偏見に満ちた狭い価値観に囚われることは、避けなければならないことだ。それは、狭い価値観に囚われた人自身だけの問題ではなく、ひいては日本の国益自体も損なうことになるのということを肝に銘じるべきではないか。

“シンデモラッパヲ”は、兵卒・喇叭手の話だ。喇叭手とは、一隊の戦闘行動を喇叭吹奏メロディーによって統率すると言うある種19世紀的軍隊の統制法の担い手のこと。司令官から離れた所に居る兵士は、喇叭の音によって自軍の進退を知る。そして、それに背けば当然軍法会議に懸けられて処罰され、敵前逃亡と判断されれば処刑もありうるのだ。

日清戦争の朝鮮・牙山攻撃の際の、喇叭手が突撃を吹奏しながら胸部を撃ち抜かれつつも、その喇叭を手放さず“壮烈な戦死を遂げた”という当時有名なエピソードなのだ。私も少し耳に挟んだことはあったが、この軍国エピソードは戦後は全く廃れてしまっている。しかし、その肝心の戦死した喇叭手が、“白神源次郎”なのか“木口小平”なのか全く判然としないという話題を取り上げている。この短編を読むまでは、私は“木口小平”だったようにかすかに記憶していた。なので、この短編では白神源次郎の名が最初に登場し、その後も語られて行くが、途中からようやく木口小平の名が出て来て、ようやくそうだったのかと気付く始末だった。

明治期の話、白神源次郎も木口小平も農村の出身で豊かな家ではなかったようだ。そんな兵卒達の動向に細かく軍の管理が及んでいなかったことが、容易に想像がつく。つまり軍は兵士の命などほとんど気に留めておらず、誰がどのような個性を持っていたかについても一切興味がない。従って、“壮烈な戦死を遂げた”のが白神源次郎であろうが木口小平であろうが、どうでも良かったのだ。そこに一兵卒の死に対する民衆の感動と、軍官僚の思惑の落差が見てとれる。

戦前、兵士は赤紙と呼ばれた赤い葉書1枚で召集できた。だから、兵士1人は葉書代の1銭5厘のコストしかかからないと言われたという。旧軍の官僚の一般民衆への人命軽視の極みの発露なのである。

さて次に、“海軍甲事件”について。これは連合艦隊司令長官・山本五十六の遭難・死亡事件についての話だ。米豪の太平洋連絡線を絶つための基点としてのミッドウェイ島占領を試みたが、海戦で敗退した日本海軍は、今度はソロモン諸島東部に位置するガダルカナル島の制圧を試みたが、ここでも逆に奪われてしまい劣勢を挽回できないままにいた。そんな中、ラバウル基地から航空隊を長躯派遣して制空権を確保し、地上軍を支援しようとしていた。このいわゆる航空撃滅戦の現地視察・激励に赴いた山本司令長官の搭乗機が待ち構えていた米軍機に狙い撃ちされ、同時に身体に銃撃を受け戦死した事件だ。(昭和18年4月18日)

当初、海軍は要人・山本長官の死に衝撃を受け事件を秘匿し、甲事件という符牒で呼称したようだ。当時の軍部はこのように不都合と感じた事件を符牒で呼称することを好んでいる。張作霖爆殺も満州某重大事件と密かに呼んでいたようだし、“海軍乙事件”もそうだ。

この“海軍甲事件”では吉村氏は、山本長官乗機の一式陸上攻撃機の護衛にあたった6機の零戦の搭乗員の1人に会ってインタビューしている。護衛機の搭乗員の当時の心理、その後の人生を知りたかったのだろう。

事件で米側は16機のP38で待機。P38は数で優っていたため遭遇後は零戦が追えば逃げ、護衛が手薄になった山本機をP38が背後から射撃して撃ち落したという。空戦なのでほぼ一瞬のできごとだったようだ。この戦闘では護衛の零戦6機は全員生還。

しかし、前線の動揺も懸念されたので事件は当初秘匿するべきとされ、6名には口外禁止命令が出ていた。軍内部からは彼らへの責任問題の声は上がらなかったが、彼ら自身の責任感が彼ら自身を次第に追い詰めて行った。山本長官死亡の大本営発表後はさらに“6名の者たちの間に、悲壮な空気が広がった。かれらには責められる要因は少しもなかったが、連合艦隊司令長官の死が、かれらに大きな重圧としてのしかかった。かれらは、連日のように出撃に参加した。眼前で長官機の撃墜される光景をみたかれらは敵機と交戦して1機でも多く撃墜し、長官の後を追って死ぬことを願うような空気が濃くひろがっていた。”そのような気分の中で、6名は戦争に従事したという。

優秀な搭乗員だった彼らは数多くの戦果を挙げた。だが結果として吉村氏がインタビューした柳谷氏だけが戦後まで生き延びた。しかし、その柳谷氏自身も空戦で右手を失っていた。恐らくこのため、負傷後最前線に配置されることはなかったのだろう。インタビュー時は仕合せな余生のようだった由。(この短編の初出は昭和51年3月の別冊文芸春秋)

いよいよ“海軍乙事件”についてである。乙事件とは、“(甲事件の)翌昭和19年3月31日、パラオからダバオへ飛行艇で移動した古賀峯一大将らが悪天候に遭遇、殉職したことを言う。”私自身は この事件については全く知らなかったので興味深く読めた。

連合艦隊は昭和19年2月に司令部としてトラック島から米勢力の及ばないパラオへ島既に移動していたが、3月にさらに連合軍の大空襲を受けたので、司令部の古賀連合艦隊司令長官以下はパラオからミンダナオ島のダバオへ退避となった。夕刻ミンダナオ島のダバオへ2機の二式飛行艇で出発したが、途中で天候が悪化し、先行した古賀長官の一番機が行方不明となり、全員不明殉職。福留繁連合艦隊参謀長以下司令部要員搭乗の二番機も悪天候の中セブ島沖に不時着し、参謀長以下要員は泳いで上陸したが、ゲリラの捕虜となり、作成されたばかりのZ作戦計画書等重要機密書類を奪われてしまったという事件の経緯である。この短編は、セブ島の現地陸軍による眼で事件前後の状況とゲリラからの救出の様子を詳細に追跡していて興味深い。

ここで使われた二式飛行艇は、二式大艇と通称され当時の旧日本軍の使用した航空機としては珍しい4発の大型の航空機で全長28m、全幅38m、航続距離は7千㎞もあった。4発のエンジン搭載はプロペラの回転を精緻にコントロールする必要があり、当時の日本の技術では断念せざるを得なかった水準なので、二式大艇はきわめて優秀な機体であった。また飛行艇なので長大な滑走路がない東南アジアの島嶼地域では非常に有用であった。このメーカー川西航空機の飛行艇技術は現在の高い離着水能力を持つUS-2に継承されている。

しかしながら、当時の航空技術はほとんど有視界飛行であり、ここでの司令部移動は米側の探知を避け夜間に実施された上に悪天候と操縦士の飛行経験のない地域の飛行であったため正確な位置決めができず、遭難した。

この事件で問題となっているのは、“作成されたばかりのZ作戦計画書等重要機密書類を奪われてしまったとされる”ことだ。当事者の福留参謀長はその後も栄転し、戦後はこの点を事実としては戦後も強く否定していたとされるが、現実はこの短編で示したようにゲリラの手によって無電で詳細に米側に報告されていた。そのことを裏付ける米側資料が発見されたことを“文庫本のためのあとがき”に記している。

要するに、この短編集は旧日本軍高級官僚(当然制服)のいい加減さ、人命軽視、自己保身、秘密主義の悪しき性癖が端的に出ているエピソード満載である。そういう性癖、“伝統”を今の高級官僚も連綿と引き継いでいるのだとすると、否、どうも確実に引き継いでいるような気配が濃厚なのだが、日本の将来は非常に心配である。

国家の財政破綻と年金の破綻、それに備えるためという増税、にもかかわらず有効に国費を費やさず、オリンピック開催を奇貨として無駄遣いばかりしている実態に大いに不安を覚えるのだ。これは日本の官僚に特有のことだろうか、特有のことならば何故そうなのだろうか、その原因を知りたいものだ。それとも政官一体の見え難い癒着が問題か・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 大阪の津波・... | 暴君討伐論―近... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |