私のプロフィールや主張、連絡先は

私のプロフィールや主張、連絡先は →

http://www7a.biglobe.ne.jp/~backcast

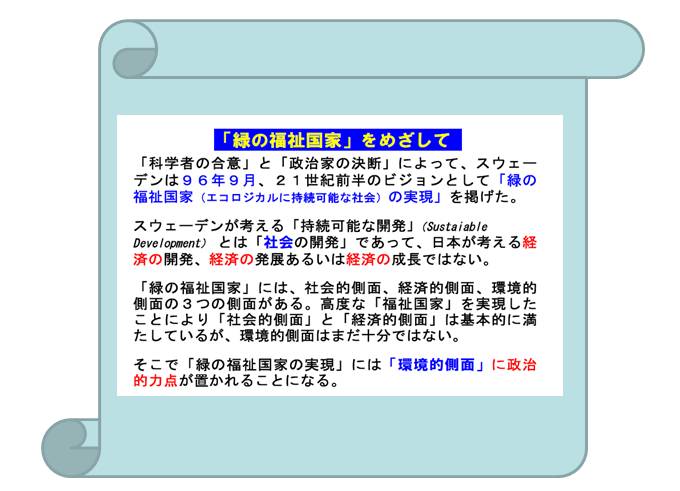

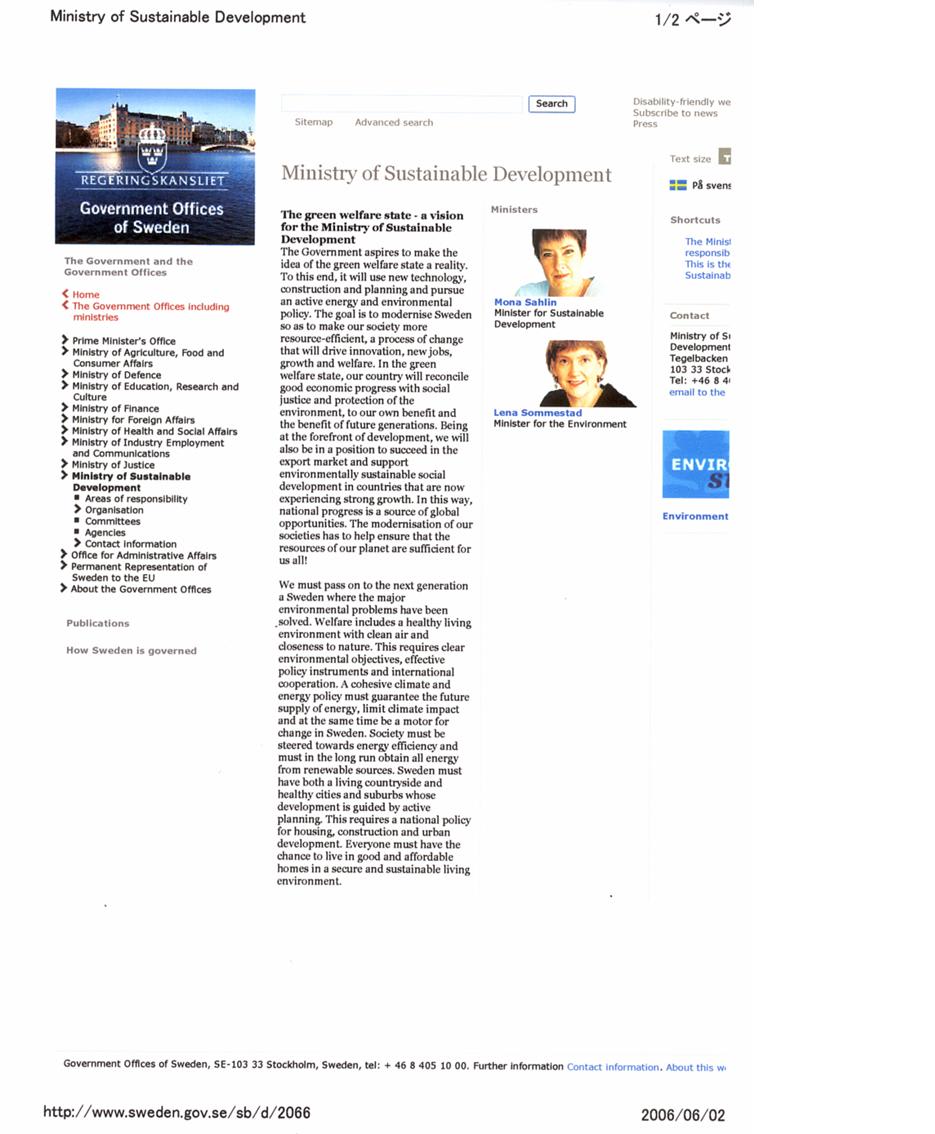

スウェーデンが年金や医療などの社会保障制度の充実した「福祉国家」であることは、よく知られています。しかし、「福祉国家」という人間を大切にする社会のあり方は20世紀的で、

21世紀には、人も環境も大切にする「緑の福祉国家(生態学的に持続可能な社会)」に転換しなければならない、これが、スウェーデンの描く21世紀前半のシナリオです。

「持続可能な開発」という概念

「持続可能な開発」という言葉は英語ではSustainable Development(SD)というのですが、1980年に国際自然保護連合(IUCN)、国連環境計画(UNEP)などがとりまとめた報告書「世界保全戦略」に初めて使われ、以来広く使われています。私は、1983年にこの言葉と出会いました。

おおよその意味は、「現在ある環境を保全するだけではなく、人間が安心して住めるような環境を創造する方向で技術開発し、投資する能動的な開発」、「人間社会と、これまで人間の経済活動によって破壊されつづけてきた自然循環の断続を修復する方向の開発」ということです。

このような「持続可能な開発」によって、

2025年頃までに「緑の福祉国家」を実現する、というのが、スウェーデンが描いている政策的なシナリオなのですが、そうしないと、私たちの社会は将来持続することができない、という危機感が、このシナリオの背景にあります。

「持続可能な開発」、「緑の福祉国家(生態学的に持続可能な社会)」、「持続可能な社会」、この3つの言葉はどれも「21世紀の社会のキーワード」ですから、覚えておいてください。

私は

1月7日のブログで、安倍首相の理念を語るはずの

「所信表明演説」の中に、このキーワードがないこと(「持続可能な日本型社会保障制度」という表現で、“持続可能な”という言葉が一回だけ出てくる)

を指摘しました。このことは安倍首相がめざす21世紀の日本の社会「美しい国」は20世紀型の社会(あるいは20世紀の日本社会を改善した社会)ということで、21世紀に望まれる「安心と安全な持続可能社会」ではないということでしょう。

国家の持続可能性ランキング

ところで、みなさんはスウェーデンや日本が環境分野で国際的にどのような位置づけにあるかをご存じでしょうか。冒頭でもご紹介しましたが、それを知る格好の材料が数年前に、2つの国際機関から発表されました。

(1)国際自然保護連合(IUCN)のランキング(2001年10月)

(2)世界経済フォーラム(WEF)のランキング(2002年2月)

なお、これらのランキングは、

「判断基準」を構成している各種項目を変更することによってどのようにでも変わります。ですから、判断基準がその目的(この場合は「国家の持続可能性ランキング」)を表現するのに適切なものかどうかの判断は、当事者とその道の研究者の間で、大いに議論し、よりよい判断基準をつくってほしいと思います。

ランキングの判断基準作りに参加していない私たちは、

その毎年の順位に一喜一憂する必要はありませんが、この種のランキングは結果を継続的にフォローすることによってその意味づけに意義が出てくると思います。

(1)国際自然保護連合(IUCN)のランキング

2001年10月11日、国際自然保護連合(IUCN)は、新たに開発した「健全性指数(WI)」を用いて、世界 180カ国がどの程度、「持続可能な開発」に近づける状態にあるかを示す

「国家の健全性(Wellbeing of Nations)」をランク付けした調査結果を公表しました。

この調査で

スウェーデンは、「人間社会の健全性」と「エコシステムの健全性」のバランスが最もよくとれていると評価され、

1位にランクされました。日本は24位、米国は27位でした。しかし、ここで重要なことは、

この時点で「持続可能性あり」と判断された国は“皆無”だったことです。

この調査結果は大変厳しいものです。調査した180カ国中、37カ国(37位はルクセンブルグ)までが「人間社会の健全性(HWI)」(Human Wellbeing Index)と「エコシステムの健全性(EWI)」(Ecosystem Wellbeing Index)のバランスを辛うじて保っている状態にあるが、残りの140カ国以上はすでに環境へのストレスが「人間社会の健全性」を超えていること、生活水準が高い国も環境への過度の圧力をかけていることが明らかになりました。

この評価システムでは、「健全性指数(WI)」(Wellbeing Index)が

81.0以上であるなら、その国家は“持続性あり”と判断されます。

したがって、

1位にランクされたスウェーデンの「WI」は64.0ですから、

スウェーデンも現在のところは環境を破壊しつつ、高水準の生活を維持していることになります。世界の経済活動のおよそ65%を占めるサミット参加8カ国(G8)の順位とエコシステムの健全性を示す「EWI」をみると、カナダ、ドイツ以外の6カ国は総じて「EWI」が低い数字となっています。

●「国家の持続可能性」を計るバロメーター

「健全性指数(WI)」は「国家の健全性」、言い換えれば「国家の持続可能性」を計るバロメーターとして位置づけられています。人間社会の開発は「自然」と「天然資源」の利用に支えられたものですから、「国家の健全性」を保つには「人間社会の開発」と適切な「エコシステムの保全」とが同時に行われていなければなりないのは、当然のことです。

この調査に用いられた評価方法は、国際開発研究センター(IDRC)と国際自然保護連合(IUCN)の支援で開発されたもので、「人間」と「環境」を同じ次元で対等に重み付けを与えたところにこの評価方法の独創性があります。

具体的には、

健全性指数(WI)=(HWI+EWI)÷2

で示されます。

「HWI」は富、自由度、政治、平和、秩序、教育、交通インフラ、基礎サービスなど、

「EWI」は土地、水、空気、生物多様性、資源の利用状況などを示します。

これまでに国連などの国際機関で開発され、現在も利用されているGDP(国内総生産)、HDI(人間開発指数)、ESI(環境持続性指数)のような伝統的な指数は「人間社会」か、あるいは「環境」のどちらかに偏った指数でした。今回紹介した国際自然保護連合によって初めて開発された健全性指数(WI)はこれまでの伝統的な指数に比べると、さらに広範な「人間社会の要素」と「エコシステムの要素」が考慮されています。

この評価システムが「国家の持続可能性」を評価するのに適切かどうか、改善の余地はないのかなどの判断や議論は、その道の専門家に任せるとして、私はこの評価システムの結果を信頼して、この市民講座では新しいスウェーデン・モデル「緑の福祉国家(生態学的に持続可能な社会)」の検証を進めていきます。

(2)世界経済フォーラム(WEF)のランキング

世界経済フォーラム(WEF ジュネーブに本部を置く独立の非営利財団で、1971年設立、世界中の大企業約1000社が参加、スイスのダボスで開催される例会をダボス会議と呼んでいる)。毎年、世界各国の政府や産業界のリーダーが出席し、経済、グローバルな問題、地域問題など幅広い分野で議論を行なう。)は会員の関心が高い各種調査を行い、その結果を公表しています。

2002年2月4日、世界経済フォーラムの総会は、国家が環境を破壊せずに経済成長をはかれる能力の度合いを

「ESI(環境持続性指数)」で判定した142カ国のランキングを公表しました。この調査は、コロンビア大学などと共同で行なわれ、各国の規制レベルや環境対策への取り組みなど、計20項目を指数化したものです。

スウェーデンはフィンランド、ノルウェーに次いで

わずかの差で3位、米国51位、ドイツ54位、

日本62位、英国に至っては98位でした。途上国のインドは119位、中国は129位にランクされています。

「持続的な経済成長」か、「持続可能な社会への転換」か

このような未来予測を前にして、これからの50年、みなさんは「これまでどおりの経済成長の維持あるいは拡大」を求めるのでしょうか、それとも、「持続可能な社会への転換」を求めるのでしょうか。

日本の首相の施政方針演説では前者を、

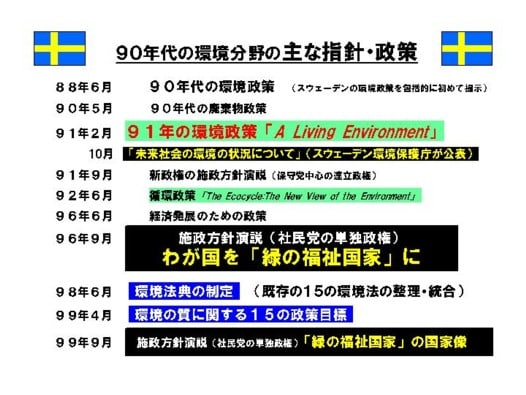

スウェーデンの首相の施政方針演説では後者を めざすことが、はっきりと方向づけられています。小泉純一郎前首相は2002年2月4日の施政方針演説で、「改革なくして成長なし」と語り、「持続的な経済成長」の必要性を明示しました。一方、ヨーラン・ペーション首相は1996年9月17日の施政方針演説で、「生態学的に持続可能な社会(緑の福祉国家)への転換」を21世紀前半のビジョンとして掲げました。

これからの50年の両国の将来像は、現時点ではきわめて対照的です。不思議なことに、日本では「少子・高齢化問題」は国民の関心が高まり政治の課題となってきましたが、市場経済社会を揺るがす、21世紀最大の問題である「環境問題」は、国政レベルの選挙の争点にもなりません。この現実と、両国の政治家や国民の意識の相違は何を意味しているのでしょうか。

想像するに、このことは、

1月5日の私のブログで書いた「政策の国」と「対策の国」あるいは「予防志向の国」と「治療志向の国」の相違の具体的な事例かも知れません

私は、90年代に世界に先駆けて、21世紀前半社会の安心と安全のために「少子・高齢社会」を支える社会保障制度の中心である「年金問題」と、21世紀最大の問題であるはずの「環境問題」の二つのセーフティ・ネットを大きく張り替えたスウェーデンの先進性に注目しました。このような改革は、政府がはっきりとした将来への見取り図を国民に示し、それを具体化するにあたって強いリーダーシップを発揮しないかぎり実現できるものではありません。

「緑の福祉国家」への転換をめざして

明日から、90年代初めから昨年9月17日の政権交代までの、スウェーデンの社民党政権下で行われてきた「緑の福祉国家」の実現に向けた政策を時系列的に検証していきます。今後、昨年10月に発足した新政権がどのような具体策を打ち出すかは、みなさんとともにウオッチしていきたいと思います。情報提供という形でご協力いただければ幸いです。

この市民講座でお話しすることは、「私の環境論」(同時進行しているもう一つの市民講座「環境問題」)に基づいて私が理解したスウェーデンの状況をまとめたものです。ですから、別の方が別の視点で(別の判断基準で)検証すれば、別の姿を描くことも可能でしょう。

同じテーマに対して、皆さんの考えが私の考えと大きく異なるようであれば、大いに議論しましょう。議論を通して私自身の誤りを正すことができるし、「環境問題に対する共通の認識」と「持続可能な社会の構築の必要性」を分かち合うことができると思うからです。