作者について

源氏物語の作者は、古くから紫式部ということになっている。しかし、これについては異説がないわけではなかった。 源氏物語の小説としての構成形成は、長編的な巻々と、短編的な巻々とから成っている。そして源氏物語の主流をなすものは長編的な巻々である。

更級日記には、すでに短編的な性格の夕顔の巻と、長編的な性格の宇治の巻々とを共に認め、源氏物語の統一的な組織内のものとして取り扱っている。今主題・構想の点から見ても、また最も作者の本質を端的に顕示する語彙や文体の点からみても、式部以外の作家、もっと厳密にいうならば紫式部日記の筆者以外の作家、例えば、枕草子の清少納言、和泉式部集の作者、栄華物語の作者に擬せられる赤染衛門、その他の人々の所為とすることはできない。

以上のように源氏物語は紫式部の作と断定して差し支えない。

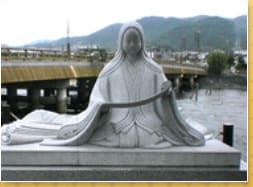

紫式部の略歴(その1)

紫式部は初めは籐式部と呼ばれたであろう。「籐」は藤原氏の略称で、式部は、父か兄が式部丞であったのによるものであろう。籐式部が紫式部と呼ばれるようになったのは、源氏物語中の若紫の巻が特にすぐれていたためとも、一条天皇が御乳母子の式部を上東門院に参らせられる時、わがゆかりの者ゆえ、あはれと思し召せと宣うたゆえとも、また、籐式部の名が幽玄でないとて、藤の花のゆかりに、紫の字に改めたとも諸説がある。私見では、この「紫」は、物語の女主人公の藤壺の名に関係があると考える。

紫の上は「紫のゆかりの君」の意であって、若紫の巻の言辞の歌、「手につみていつしかも見む紫の根に通ひける野辺の若草」による。この「紫」は元来藤壺を指す。藤壺のゆかりの君というべきを、紫のゆかりの君と言ったのである。紫のゆかりという語は、源氏物語の随所にあらわれるが、すべて藤壺の血縁なる人の意に用いられ、常に紫の上を指している。

そこで籐式部が紫式部と呼ばれるようになったのは、この藤壺のゆかり即ち紫のゆかりの物語りに由来すると思う。

紫式部日記に藤原公任(きんとう)が、式部を探して「このわたりに若紫や侍ふ」と言ったと見えているのも、恐らく「紫の物語」、さらに言えば「若紫の物語の作者」という意味を象徴的に表現しているに相違ないと思われる。

(日本古典全書 池田亀鑑校注より)

源氏物語の作者は、古くから紫式部ということになっている。しかし、これについては異説がないわけではなかった。 源氏物語の小説としての構成形成は、長編的な巻々と、短編的な巻々とから成っている。そして源氏物語の主流をなすものは長編的な巻々である。

更級日記には、すでに短編的な性格の夕顔の巻と、長編的な性格の宇治の巻々とを共に認め、源氏物語の統一的な組織内のものとして取り扱っている。今主題・構想の点から見ても、また最も作者の本質を端的に顕示する語彙や文体の点からみても、式部以外の作家、もっと厳密にいうならば紫式部日記の筆者以外の作家、例えば、枕草子の清少納言、和泉式部集の作者、栄華物語の作者に擬せられる赤染衛門、その他の人々の所為とすることはできない。

以上のように源氏物語は紫式部の作と断定して差し支えない。

紫式部の略歴(その1)

紫式部は初めは籐式部と呼ばれたであろう。「籐」は藤原氏の略称で、式部は、父か兄が式部丞であったのによるものであろう。籐式部が紫式部と呼ばれるようになったのは、源氏物語中の若紫の巻が特にすぐれていたためとも、一条天皇が御乳母子の式部を上東門院に参らせられる時、わがゆかりの者ゆえ、あはれと思し召せと宣うたゆえとも、また、籐式部の名が幽玄でないとて、藤の花のゆかりに、紫の字に改めたとも諸説がある。私見では、この「紫」は、物語の女主人公の藤壺の名に関係があると考える。

紫の上は「紫のゆかりの君」の意であって、若紫の巻の言辞の歌、「手につみていつしかも見む紫の根に通ひける野辺の若草」による。この「紫」は元来藤壺を指す。藤壺のゆかりの君というべきを、紫のゆかりの君と言ったのである。紫のゆかりという語は、源氏物語の随所にあらわれるが、すべて藤壺の血縁なる人の意に用いられ、常に紫の上を指している。

そこで籐式部が紫式部と呼ばれるようになったのは、この藤壺のゆかり即ち紫のゆかりの物語りに由来すると思う。

紫式部日記に藤原公任(きんとう)が、式部を探して「このわたりに若紫や侍ふ」と言ったと見えているのも、恐らく「紫の物語」、さらに言えば「若紫の物語の作者」という意味を象徴的に表現しているに相違ないと思われる。

(日本古典全書 池田亀鑑校注より)