大化の改新の前年、644年1月1日に中大兄皇子と中臣鎌足がはじめて出会った。球技会でのこと、皇子の鞋くつが毬とともに脱げた。鎌足がそれを拾い、跪き返す。このときの球技は、蹴鞠ケマリであったのか、それとも文字通りの打毬「歩行打球」ホッケーであったのか。本日は、わたしなりの結論を出す最終章です。力が入ります。「力」は蚊ではなく、リキ・チカラです。

偶預中大兄於法興寺槻之下打毬之侶、而候皮鞋随毬脱落、取置掌中、前跪恭奉。中大兄、對跪敬執。自茲、相善、倶述所懐。(『日本書紀』巻第24)

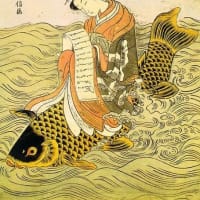

ケマリには軽い球が必須です。皮革を縫い合わせた「鞠」球は、古代中国ですでに一世紀には作られていました。「革を裂き手鞠をつくる」<揚子方言>

しかし顔師古(存581~645)によれば、当時のボールは「中実以物」であり<漢書枚乗伝>、唐代初期の皮球・鞠のなかには、毛を詰めていた。「鞠戯は皮を以て之をつくり、中を満たすに毛を以てす」<『史記』衛青列伝索隠>。いわば、表皮製の革「鞠」と、中毛製「毬」の合成球でした。大化の改新の年に亡くなった顔師古の記述から、七世紀前半の唐代までは、まだ中空の気鞠・気毬(気球)は、発明されていなかったと判断します。

徐堅(存659~729)によると、動物の膀胱を用いて球を作り、吹き口を用いて空気を入れた<初学記>。これが初期ケマリの可能性がありますが、記されたのは大化の改新の数十年後です。

八世紀から九世紀にかけてのひとである帰氏子弟は、「気鞠」ふくらまし球は、八片の皮革で縫い合わせ、なかに空気を注入したと書いています<嘲笑皮日休詩>

そして唐の文宗(治世826~839年)のとき、仲無頻が『気球賦』に記した。仲のいう気球はあきらかに中空ケマリ球である。慎重な学者は蹴鞠ケマリ球の発明を、九世紀前半にもとめます。根拠はこの『気球賦』です。

鞠は八枚の革片を貼り合わせたもので、軽くよく弾んだようです。この「鞠」マリ発明以来、ケマリは、はじめて飛躍的に発展したという。

また同書には、「交遊競遂」とあり、2チームがふたつの球門ゴールに蹴り込もうとする対抗試合、「投足」蹴球サッカーのことも記載されているそうです。その鞠が中空なのか、詰め鞠なのか、さだかではありませんが、<気球賦>というからには、おそらく「中空吸気式革製球」なのでしょう。

しかし現代でも、蹴鞠ケマリ球はサッカーやラグビーのような激しいボール争奪戦には向かない。打球ホッケーなどに用いれば、すぐに破れてしまう。打突や圧迫には極端に弱く、少し丈夫な皮風船のようなものという。蹴鞠球の径は、ほぼ20センチ、重さはわずか100グラムから150グラムまでである。

中国東北で生まれ育った劉蔚天(1907~1988)は、こう記しています。「遼寧省の錦州地方では、昔から豚の膀胱で球を作り、竹管を差し入れて空気を吹き込んだ」。球技ルールは、両チームとも駆け回り、追っかけ、だれが取っても、誰が蹴ってもよい。これは蹴鞠ケマリではなく、サッカーかラグビーのような足球・蹴球ですが、ケマリ誕生の前触れのようにも感じます。

現代のサッカー少年は、やすやすとひとりでボールを百回以上も落とさずに蹴り続けるそうです。元サッカー狂だった息子に聞いてみましたが、小学生だったころ、まわりにそのような友人が何人もいたという。「ところで君は何回?」と問うと、「えへへ、実はシュートは得意やったんやけど…」

膀胱球なら軽く、きっとよく弾んだと思います。サッカーボールよりもたやすい技かもしれません。隋代584年の古墓、徐敏行墓室が発掘されたが、酒宴の光景を描く「饗宴行楽図壁画」には、徐夫妻の前で曲芸者がひとりで球を打ち続けている画がある。彼の演じる技は見事である。球をみると、まん丸ではなく楕円形に近い形をしている。おそらく内臓球であろう。古代中国の球遊びの画像をいくらかみたが、蹴り続ける姿は、唐以前ではこれだけであった。しかしこの曲芸師のプレイは、仲間と連携するケマリではない。ひとり技の「連続内臓球蹴り」とでもいうべきであろう。

唐代のものと伝わる錦州に残存する気鞠・気球は、膀胱球ではなく、六枚の★形の皮革を縫い合わせたもので、直径は約20センチ。この鞠なり技法は、おそらく唐の時代、はやくて九世紀に長安から錦州に伝わったものであろうと、わたしは思います。

唐以前の『荊楚歳時記』には「打毬・秋遷の戯を為す」とあり、字は「打毬」である(注:秋遷の両文字には、ともに革偏がつきます)

『万葉集』(巻第6・949)では、「集於春日野而作打毬戯之楽」。同じく「打毬」であり、前者ともにホッケータイプの歩行型棒スティック打球とされています。

『日本書紀』でも「打毬」と記されています。ただ後世、鎌倉時代末期に『釈日本紀』が、当時盛んだった蹴鞠ケマリと、打球を取り違えた。それで「打毬」を「マリヲクユル」と訓してしまったと、わたしは確信しています。「クユル」は蹴るの古語です。打つではない。

西暦934年に成った字書『倭名類聚抄』では、「打毬:末利宇知(まりうち)、毛丸打者也」。「蹴鞠:末利古由(まりこゆ)」、「こゆ」は「くゆ」に同じ。

また毬は毛偏の通り、毛を使ったボールです。鞠は革皮の球であり、中国でも日本でも、毬・鞠の用法は、区別されています。

『日本書紀』ではクツは球とともに、飛んだのではない。「皮鞋随毬脱落」であり、脱げたのである。ケマリなら空に向かって飛んで行くでしょうが、脱落したのです。

またこの「皮鞋」(かわぐつ)ですが、各種あるクツのなかでも、「鞋」は小さくて、半履きの浅い簡単粗製の革クツです。本来、打球競技にもケマリにも不向きなクツだそうです。球技には、革帯を巻く「靴」(かのくつ)なりを履くべきでしょう。また平安末期『年中行事絵巻』では、ケマリプレイヤーはみな白い帯状の革か布の紐でクツをしばっています。

おそらく中大兄皇子は、この打球技会に突然、参加した飛び入りだったのではないかと思います。彼はクツの準備をしていなかったのでしょう。

ケマリ「蹴鞠」は、九世紀はじめの唐代、皮製中空ボール「鞠」マリ気球の発明からはじまると、わたしは確信します。ですから644年、中大兄皇子と中臣鎌足がはじめて出会った運命的な打球会は、やはり杖スティックで球を打つ、打球ホッケー毬打ぎっちょうであって、ケマリ会ではなかったのです。ケマリ球が中国唐代に発明される、おおよそ二百年前の出来事です。

参考資料:

江馬務著「江馬務著作集」巻8・11 中央公論

玉置豊著「中国の古代足球について」

『神戸外国語大学論叢10』所収 神戸市外国語大学

守屋美都雄訳注『荊楚歳時記』平凡社東洋文庫324

邵文良編著『中国古代のスポーツ』ベースボールマガジン社

渡辺融・桑山浩然著『蹴鞠の研究』東京大学出版会

岸野雄三編『最新スポーツ大事典』大修館書店

田口貞善編『スポーツの百科事典』丸善

<2009年12月27日 南浦邦仁>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます