9日のさぬき市地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇ってきた。気温は2.0度から11.5度、湿度は90%から56%、風は1mから2mの西南西の風が少しばかり。明日の10日のさぬき市地方は、高気圧に覆われて概ね晴れる見込み。

収縮期102mmhg、拡張期58mmhg、脈拍79bpm、体温36.4c/酸素濃度98%/体重63.6Kg 室内気温21.1c/室内湿度29%/気圧1025hPa 体調に変化はない。今日の日の出は07:11分、日の入りは17:11分 月齢は6.4の小潮。

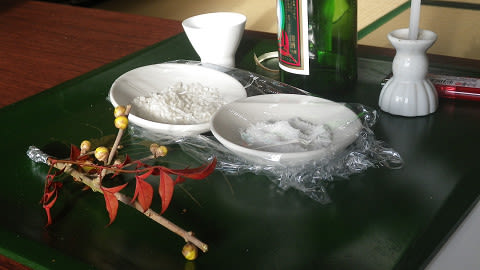

この集落には「山の神宮」と「地神宮」があって、それぞれ春と秋に例祭がある。で、今日は「山の神神社」の春の例祭にあたるという。日本の林業においては、オオヤマツミが林業神としての山の神として崇められている。かつての式や決め事としては山の神の祭日には入山を忌み、伐採を始める前には木を1本切り倒して伐り株に酒や塩を供え、山の神に無事を祈る。時代や場所にもよるが、伐採を「サキヤマ」、祈りの式を「ヤマハジメ」という。

この集落では山仕事と農業が主なお仕事であって、今でも「森林組合」で働いている人が多い。で、1月12日が「山の日」で、この日は山仕事はお休みして新年会や祈願祭を行ってきたという。今はサラリーマンが多くなったので、その前の日曜日に行事をおこなっている。まずはこうして境内のお掃除から。

ここの左手に見える石の配列は、昔、ここに拝殿があった名残である。いつだかの雪害で倒れたままで再建されなかったらしい。

江戸時代からずっと、1月の11日の夜からお籠もりを始めて、夜通し情報交換や親睦を深める座談会のようなことをやったらしい。でも、拝殿が壊れてしまって、そういう風習は途絶えてしまった。

お掃除が終わると、しめなわを張り、のぼりを立てる。

本殿と脇殿のしめ縄張りや紙垂(しで)を取り付けるのは私の役目みたいになってきた。

のぼりが立て終わったら、お掃除はおしまい。

あと、当番さんが二礼二拍手一礼して、みんなで御神酒さんをいただいて例祭は終了。数年前までは自治会堂で「直会:なおらい」というものをやっていたのだけれど、「最長老」が亡くなってからは大幅に簡素化されて、この形になった。

戦後しばらくまでは、電気もなく、ご飯を炊くのもお湯をわかすのも、こうした山からのたきぎでまかなっていたし、お風呂だって山の木のお世話になった。だから、「山の神さん」は大切な神様だった。でも、この集落では炊事やお風呂にマキやタキギを使うことはなくなった。みんな、電気やガスに切り替わった。だからか、誰も本当に「山の神さん」を信仰する人はいなくなってしまった。

ただ、前からやっている・・というだけで、こうした行事をやり続けている。深い意味なんぞ考えもしないみたいに。

で、朝昼兼用で、「どん兵衛きつねうどん」を食べて一息ついた。

お次は3月半ばに私たちが当番になって「地神さん」の春の例祭がある。この時にはまた、しめ縄と御幣を作らないといけない。

午後からはまた、「新風土記」の校正作業をやっていた。

今日の掲示板はこれ。「有漏(うろ)路より無漏(むろ)路へ帰る一休み 雨降らば降れ 風吹かば吹け」という一休禅師の言葉から。「有漏路」とは、迷いと煩悩(ぼんのう)に満ちた現世のこと。「無漏路」とは雑念のない悟りの世界、つまり極楽のことである。歌の意味を解釈すれば、「現世で過ごす時間など、あの世から来てあの世へ帰るまでの一休みの時間でしかない。だったら、雨が降ろうが、風が吹こうが大したことではない」この歌を聞いた師匠から、彼は「一休」という名をもらったと伝えられている。この一休禅師。悟りを開いたのは28歳のときだった。それまで、いくら修行に励んでも、どうしても悟りにたどりつけなかった。ところが・・・、28歳のある晩のこと。1羽のカラスの鳴き声を聞いた瞬間、悟りを開くことができたというのだった。ホンマウソか知らんけど・・・。

じゃぁ、また、明日、会えたら、いいね。