トレイルウォーカーの皆さん、暑中お見舞い申し上げます。

次回例会は余呉のど真ん中にそびえるブナ林の山妙理山です。

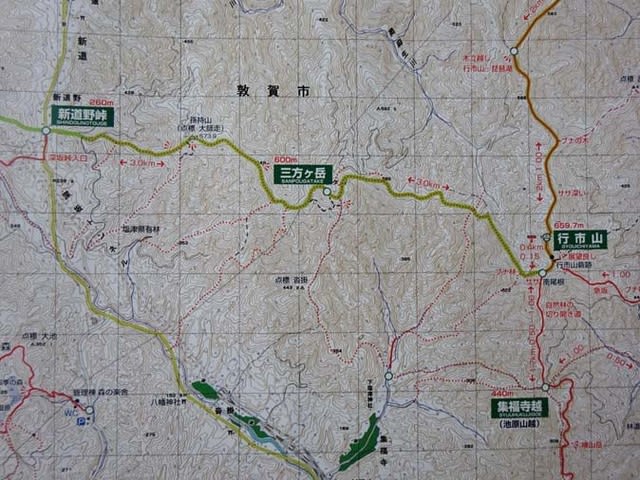

下谷左岸尾根のトレイルを登りますが、二股からの中央尾根にも山道があって妙理山北側のピーク795へ抜けることができます。

山道は使われていないので枝が張り、ツバキジャングルもあって簡単ではありませんが、そうした箇所はけものみちを追って進みました。

ピーク795あたりはブナ林が特に立派で、水場となる横谷が尾根脇を流れていて、整備が進めばこの時期の山歩きにふさわしい登路となります。

左岸尾根道へ出ると妙理山山頂往復、高低差も少なく細道はよく歩かれていて素晴らしいプロムナード。

下谷山、上谷山を望んだ後は三等三角点山頂、横山岳展望ポイントも立ち寄って分岐まで引き返します。

ここからは左岸尾根道を椿坂へ下りますが、道の状態もよく下谷からの涼風が心地いいものです。

来週日曜の例会は椿坂からこの下谷左岸尾根を登り、ブナ林の東妙理を経て菅並にスルー、多くのご参加を。

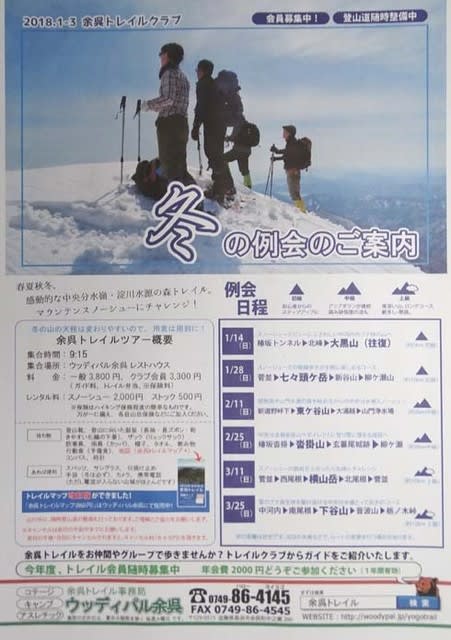

5月

5月